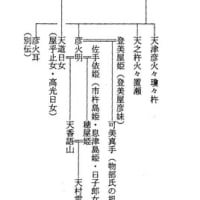

前回掲載した開化天皇を始祖として分かれる二流の一方は、崇神天皇を始祖とする三輪王朝の系譜

と、日子坐王と息長水依比売の婚姻によって生じ、息長帯日売に至る息長氏族の系図が存在し、皇

室と深く関わりのある息長氏ですが21世紀の現代では彼等のルーツも終末も謎に包まれています。

その兆候を記紀から読み取りたい!今日のテーマです。

①仕掛けられた息長氏衰退への第一歩は『古事記』仲哀天皇・気比大神条による。

応神天皇の太子時代に気比神宮を参拝するため角鹿を訪れた時、伊奢沙和気大神が武内宿禰の

夢にあらわれ、次のような事を告げた。

伊奢沙和気大神 「我が名を御子の御名に替へまく欲し」

武内宿禰 「恐し、命のまにまに替へ奉らむ」

伊奢沙和気大神 「明日の旦、浜に幸すべし、名を易へた印に贈物をあげよう」

翌朝、浜には鼻の傷ついた海豚(イルカ)が浦いっぱいに集まっていた。

そこで太子は「神が私に食料の魚をくださった」と感謝し、伊奢沙和気大神へ「御食(みけつ)

の大神」と名を呈上した。

この説話は神功皇后と太子(応神)親子が母方のルーツの天日矛(新羅系秦氏)側についた事

を暗示しており、その報奨として得た物が<イルカ>とあるが現実には<射る鹿>であり、気比

大神側から弓で射かけられたのが<鹿(滋賀の人間の暗喩)>であったろう。

②次の仕掛けは記紀に伏せられた<星川建彦の乱>。

応神天皇が逝去された後、太子だった菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)が皇位につくはずであ

った。が、正史では兄である大山守命が宇治を襲い菟道稚郎子は殺されてしまうが、兄の大雀が

大山守を殺し勝者となり仁徳天皇が誕生している。

が、秘伝として伝えられていたのが<星川建彦の乱>。応神天皇の次に皇位についた仁徳天皇の

事績などを検討し、私は正しい伝えと判断した。

仁徳天皇の皇后には初め葛城襲津彦の娘である磐之媛がなったが、皇后が亡くなったため次の

皇后には八田皇女が立てられた。八田皇女は星川建彦の乱で殺された菟道稚郎子の同母妹です。

当ブログ 2023ー10ー2に「<菟餓野の鹿>は仁徳天皇の罪科(とが)か?」を掲載しており、

難波の宮の高殿で夕涼みをしていた仁徳天皇と皇后が夜ごと聞きなれていた鹿の鳴き声が途絶え

てしまった事をいぶかったが、翌日佐伯部から大きな食料の荷が貢上されたので天皇が問うと

<菟餓野の鹿>であると言う。天皇は<菟餓野の鹿>と聞き動揺し、鹿を貢上してきた佐伯部を

遠い安芸の国に移せと命じました。

私はこの頃はまだ都祁の<星川建彦の乱>の事を知らなかったので難波の宮付近の菟餓野を想定

した。しかし今は<仁徳王朝誕生のきっかけとなった星川臣の本貫である<都祁>を指摘された

と感じて>仁徳天皇はとても動揺したのだと思う。

佐伯部とは日本列島の先住民として記紀に記されている<山の佐伯><野の佐伯>であり、殺さ

れた<鹿>は<列島の基層民族・蝦夷>と考えて良いだろう。<菟餓野の鹿>は秘中の秘とされ

た<星川建彦の乱>の存在を気づかせようと誰かが仕組んだものと思う。

③息長氏出身の皇妃はいつ頃まで続いたか?

応神天皇から仁徳天皇に移り一旦途絶えた息長系の皇妃たちですが、仁徳王朝も履中・反正・

允恭・安康・雄略・清寧・顕宗・仁賢。武烈と十代で断絶する。そして応神天皇の五世孫と

いう継体天皇(男大亦王)に皇位は移る。継体の父は彦主人王、母は振姫という。振媛は近江

の国の三尾と伝えられており息長氏族の一員と思われる。

また、敏達記には息長真手王の女・比呂比売命が妃となり、天智・天武天皇の祖父にあたる

忍坂日子人皇子を生むとある。

④継体天皇の次代は二人の皇子である安閑天皇,宣化天皇が皇位につき記紀には特に争いの様相

を感じる記事はないが、継体・安閑・宣化・欽明朝の年代の<日本書紀補注>には注目すべき

解説があった。

「継体、・安閑・宣化・欽明朝の四朝について、書紀の紀年に不可解な点がある(中略)

百済本紀の文に、辛亥の年に日本の天皇及び太子、皇子がともに死んだという奇怪な記事

があり、そこに何か不思議な事件があったように思われる」としている。

これに関して専門家は様々な解釈をしているが、私は宣化天皇の次は欽明天皇であるが、和

風諡号の「天国排開広庭天皇(あめくにおしはらきひろにはのすめらみこ)」という壮大な

呼称にその秘密が隠されていると思った。

<欽明天皇 即位前記>を開くと

「天国排開広庭天皇は、男大亦王天皇の嫡子なり。母をば手白香皇后と曰す。天皇、愛びた

まひて、常に左右に置きたまふ。天皇幼くましましし時に、夢に人ありて云さく、<天皇

秦大津父といふ者を寵愛みたまはば、壮大に及りて、必ず天下を有らさむ>とまうす。」

と記されていた。この記述はまさしく<国常立神>の子孫と<気比大神=天日矛=秦氏>の

戦いが決着した事をつげている。「天国排開広庭天皇」という壮大な名前には秦氏が誇らか

な勝者であり、大国の王者になった事を宣言している。

上記の百済本記から推量すれば、秦氏系の仁徳王朝は武烈天皇で断絶し、息長系の継体朝

が復活した。しかし国常立神系と秦氏系(新羅)の皇位争いは内乱状態になり秦氏系が勝者

となった。その証拠と思われるのが、継体天皇が大和に入るまでに反対勢力に妨げられ20年

の歳月を要したとも言われている。残念ながら息長氏族系は「刀折れ矢も尽きた」状態にな

り、渡来人たちは飛鳥朝廷を築き繁栄させたが、壬申の乱を経たのちに日本国を誕生させた。

今回のブログは記紀の記述から感じ取った仁徳王朝(秦氏)対息長氏族(国常立神)系の戦いが

その底流にあった事に気づいたものの、文章にするには苦労しました。

次回のテーマは<国常立神>とは何か?がテーマです。

草野 俊子