記紀の中で10代・崇神天皇は「御肇国天皇・はつくにしらすすめらみこと」と記述されているにも

かかわらず前代の天皇の開化天皇を父親と記している事に大きな矛盾を感じますが、この問題は<崇

神天皇入り婿説>で一応は納得しているようで、深く追求されていないのが現状です。

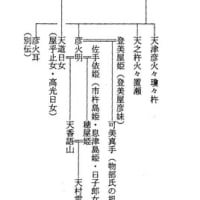

2024・9・1の当ブログ「息長氏とは何者か?」中の息長氏関係の系図から開化天皇の妃・伊迦賀色

許売(元孝元天皇妃)と子の崇神天皇を外し、また葛城高額比売命から先の天之日矛系譜を外すと、

開化天皇の皇子・日子坐王の直系の息長氏族系図となるが、その中で日子坐王の妃・息長水依比売の

父として<天之御影神>が記されている。

天之御影神とは何者か調べると平安初期に書かれた歴史書である『先代旧事本紀』中に、饒速日尊

(天火明命)と共に天下った者の名前が記されているが、その中の防護の人32名中に<天御陰命>が

あり「凡河内直等祖」とする。

思うに、日子坐王の父・開化天皇の時代に火明命の率いる軍団の襲来を受け戦いに敗れてしまったが

本来日子坐王は開化天皇の太子であったのではないか?しかし敗者となった日子坐王は勝者である火明

軍団の<天之御影命>の娘と結婚させられ、生まれた子供が<丹波比古多多須美知能宇斯王>である。

美知能宇斯王は丹波河上麻須良郎女と結婚し、<日婆須比売命>が生まれるが、長じて崇神朝2代目の

垂仁天皇の皇后となっている。日本列島統治のためには前王朝の血統を受け入れ繋げる事が、民心掌握

のためには不可欠であったと思われる。ちなみに垂仁天皇には妃が8人いたが日婆須比売命所生の皇子

が崇神朝3代目の景行天皇である。

欠史8代として名前のみ伝えられている開化天皇だが、ワニ臣の祖とされる日子意祁都命の妹が母と

いう日子坐王の動向を知るすべは無いと諦めかけていたが、息長氏の祖を祀る山津照神社の祭神<国

常立神>を祀る神社が丹後にあると知った。<丹後一宮・籠神社(このじんじゃ)>である。

籠神社とは

京都府宮津市・天の橋立付近にある古社であり別称「籠宮大社・元伊勢大神宮・元伊勢根本宮・丹

後一宮・一の宮大神宮・内宮元宮」とも称する古社で、奥宮として<眞名井神社>が鎮座しているが

祭神は<豊受(とようけ)大神>。亦の名を<天御中主>・<国常立>で顕現の神を<倉稲神(うか

のみたま)=稲荷大神>と申し、<天御中主>は宇宙根源の<大元(おおもと)霊紳>である」と

記している。(「海部氏勘注系図」による)

「海部氏勘注系図」とは

海部氏とは天の橋立に鎮座する丹後一宮・籠神社で代々宮司を務める家柄で火明命を祖神とする。

尾張氏も火明命を祖とする同族であるが7代目の建田背(神服連・海部直・丹波国造・但馬国造等の

祖)以後に枝分かれしている。

尾張氏の系図は『先代旧事本紀』によって知られてはいたが、昭和58年に籠神社で門外不出として

秘蔵されていた海部氏系図を前宮司の海部穀定氏から筆写を許可された金久与一氏が『古代海部氏

の系図』として出版した。『先代旧事本紀』の尾張氏の系図と比較すると漢字の表記が違っている

だけで内容は全く同じであり、海部氏と尾張氏は火明命を祖とする同族である事が証明され、『海

部氏系図』は国宝に指定されている。

籠神社の奥宮・眞名井神社

籠神社の祭祀するのは火明命の後裔氏族である海部氏であるが、その奥宮として<眞名井神社>

があり祭神は<豊受大神(とようけの大神)>であるが、亦の名として天御中主(あめのみなか

ぬし)・<国常立(くにとこたち)>といい、その神のお姿が目に見える形として現れたのが、

<宇迦之御霊神=出雲大社祭神=稲荷大神>であると明記している。そして天御中主は宇宙根源

<大元霊紳>であるとする。

国常立尊の本質

「海部氏勘注系図」には歴代秘伝として

「天御中主とは、亦の名<神魂・国常立・天照皇大神・豊受大神>で、すべて同神の異名である」

ことを伝えており、籠神社の元宮司海部穀定氏が生涯かけた研究『神代並上代系譜略図記(深秘

相伝)』の巻頭には「天照大神は国常立神尊すなわち大元神の所顕であらせられる」と天照大神

が人格紳でないことと、国常立神は大元神であると明記してあるという。

私の知りたいと思っていた<息長氏の氏神・国常立神>の正体が丹後一宮・籠神社の記録に記さ

れていたのだった。上記の情報は近江雅和著『記紀解体 アラハバキ神と古代史の原像』(初版

1993年発行・(株)彩流社)の記事を参考にしている。氏は大元紳とは<アラハバキ>であると明

言しており、氏の考察を要約すると「豊受神とは大元尊紳の事であることが確認できると同時に

稲荷もまたアラハバキであるという重要な証言であり、同じくホアカリを祖とする物部氏、尾張

氏、海部氏には古代アラハバキの信仰があるのは何の不思議もないことになり、尾張氏の祀る熱

田神宮と、ホアカリの子・天香語山を祀る越後の弥彦神社もアラハバキだったという事になろう」

と述べておられる。

が、私は今回のブログの推理では「天下りして来た火明命の率いる軍団が、欠史八代の皇統(開

化天皇と息長氏族)を襲い勝利し、崇神王朝(三輪王朝)を立ち上げた。」と考えている。

そして国常立神(アラハバキ神)=大元神を信仰していたのは出雲系の人々つまり日本列島に元

々住みついていた人々であり、記紀では<土蜘蛛・八束脛・山の佐伯・野の佐伯>などと蔑まれ

た民衆を指しているのであって、天降って来た火明系の尾張氏や海部氏ではないと考える。

息長氏の本貫は琵琶湖周辺であり、琵琶湖を象徴する鳥を<カイツブリ>と命名している。私は

<蝦夷+頭>と解釈して、日本列島の初めの住民の<頭目・カシラ>と推量した。息長氏の実体

は全く分からないものの、彼等の氏の神社を<朱智神社>と称しており、<朱智>とは<蜘蛛>

の漢字から虫を取り、逆さまにして彼等が出雲系である事を主張しているように思われる。

出雲大社の門は八足門、八足机など蜘蛛に纏わるものが多い。

かって私は、<伏見稲荷神社の神符>の絵解きの謎解きをしたが、伏見稲荷の祭神・宇迦之御霊

神とは出雲大社の祭神・宇迦之御霊神(大国主命)であり、出雲国を滅ぼした秦氏が祟りを畏れ

て祀ったもので長い歳月を経た現在では、その趣旨は忘れられ、秦氏の氏神となっている。

籠神社も彼等の祖である火明命が、列島に侵入しもともと住んでいた人々の王(頭)?を倒して

新王朝を立ち上げたものの、滅ぼされた欠史八代の王朝?の祟りを畏れて祟られないようにと

<国常立神(息長氏の祖伸)>を祭神として祀ったというのが真相であろう。

眞名井神社や大元神などもう少し知りたいので次回に続けます。