古代の渡来氏族の秦氏が斎き祀る松尾大社の祭神の大山咋神(おおやまくいのか

み)は、古事記に大年神の神裔として「大山咋神、亦の名は山末之大主神。この神

は、近つ淡海国の日枝山に坐し、また葛野の松尾の坐して、鳴鏑を用つ神なり」と

記されているが、鳴鏑とは何であろうか?

鳴鏑とは矢の先端につける発音用具。木・鹿角・牛角・青銅などで鏑(蕪の古名)

の形に作り、中空にして周囲に小穴を穿ったもの。矢につけて発射すると、気功か

ら風が入って鳴る。その形が鏑に似ていることから鏑矢とも、また音を発すること

から<鳴鏑・鳴矢・鳴鏑矢・響矢・嚆矢(こうし・昔戦いの始めに鏑矢を射たこと

から、物事の初め、始まりの意)が開戦の合図を意味したように鏑矢は古く北方ア

ジア騎馬民族(『史記』の匈奴伝に見える)が信号用に使用したらしい。

我が国でも千葉県内裏塚古墳・栃木県七廻り鏡塚古墳からの発掘品や法隆寺や正倉

院にも残されており、源平の合戦描写にもしばしば使用される場面が描かれている。

ではこの鳴鏑は古事記の中でどのような場面に登場しているのだろうか?

「大国主神(三)根の国訪問」で大国主神(大穴牟遅神)が根の国の須佐之男を訪

問し、その女須勢理毘売と結婚にいたるまでに様々な試練を課せられる。蛇や呉公

(むかで)・蜂の室に入れられても須勢理毘売の助言で難をのがれるが、次の試練

が待っていた。

「また(須佐之男命は)鳴鏑を大野の中に射入れて、その矢を採らしめたまい

き。かれ、その野に入りし時、すなはち火をもちてその野を焼き廻らしき。ここに

出でむ所を知らざる間に鼠来て云はく、「内はほらほら、外はすぶすぶ」と云ひ

き。かく言う故にそこを踏みしかば、落ち隠り入りましし間に、火は焼け過ぎぬ。

ここにその鼠、その鳴鏑を咋ひもちて、出で来て奉りき。その矢の羽は、その鼠の

子ら皆喫ひたりき」

この後大穴牟遅神は須佐之男命の頭の虱(しらみ)を取るように命じられるが、

須佐之男の眠ったすきにその神宝を手に入れ、結婚をゆるされて大国主神となる。

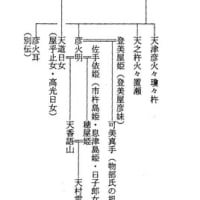

この説話で鳴鏑を用つ神と言えば須佐之男命であるが『古事記』の神統譜によると

須佐之男命が大山津見神の女・神大市比売を娶して生まれし子が大年神と宇迦之御

魂神(稲荷神)であり、大年神が天知迦流美豆比売を娶して生まれし子が奥津日子

神、次に奥津比売命(竈神)、次に大山咋神となる。

ちなみに大国主神は須佐之男命と櫛名田比売との間に生まれた八島士奴美神(やし

まじぬみのかみ)の六世の孫とされている。また、大国主神の祖父にあたるのが

於美豆奴神(おみずぬのかみ)で『出雲国風土記』に「国引きましし意美豆努命」

とある八束水臣津野命と同じ神と考えられている。

秦氏の氏神とされ、大宝元年(701年)に秦忌寸都理(はたのいみきとり)によっ

て創祀されたと伝えられる松尾大社の祭神・大山咋神が出雲系の神であると知って

意外な気がしたが、この神が賀茂神社の祭神・別雷神の父神とされ、両社の祭礼に

は必ず<葵桂(葛?)>を飾りつける慣習を持ち<葵祭り>と称されることを考え

れば賀茂氏と同じ出雲系であっても不思議はない。

山城国で秦氏が斎き祀り丹塗矢の伝承をもつ賀茂神社と松尾大社の祭神は出雲系で

あり、『古事記』の紳統譜によると稲荷神社の祭神である<宇迦之御魂神>も出雲

系であった。

み)は、古事記に大年神の神裔として「大山咋神、亦の名は山末之大主神。この神

は、近つ淡海国の日枝山に坐し、また葛野の松尾の坐して、鳴鏑を用つ神なり」と

記されているが、鳴鏑とは何であろうか?

鳴鏑とは矢の先端につける発音用具。木・鹿角・牛角・青銅などで鏑(蕪の古名)

の形に作り、中空にして周囲に小穴を穿ったもの。矢につけて発射すると、気功か

ら風が入って鳴る。その形が鏑に似ていることから鏑矢とも、また音を発すること

から<鳴鏑・鳴矢・鳴鏑矢・響矢・嚆矢(こうし・昔戦いの始めに鏑矢を射たこと

から、物事の初め、始まりの意)が開戦の合図を意味したように鏑矢は古く北方ア

ジア騎馬民族(『史記』の匈奴伝に見える)が信号用に使用したらしい。

我が国でも千葉県内裏塚古墳・栃木県七廻り鏡塚古墳からの発掘品や法隆寺や正倉

院にも残されており、源平の合戦描写にもしばしば使用される場面が描かれている。

ではこの鳴鏑は古事記の中でどのような場面に登場しているのだろうか?

「大国主神(三)根の国訪問」で大国主神(大穴牟遅神)が根の国の須佐之男を訪

問し、その女須勢理毘売と結婚にいたるまでに様々な試練を課せられる。蛇や呉公

(むかで)・蜂の室に入れられても須勢理毘売の助言で難をのがれるが、次の試練

が待っていた。

「また(須佐之男命は)鳴鏑を大野の中に射入れて、その矢を採らしめたまい

き。かれ、その野に入りし時、すなはち火をもちてその野を焼き廻らしき。ここに

出でむ所を知らざる間に鼠来て云はく、「内はほらほら、外はすぶすぶ」と云ひ

き。かく言う故にそこを踏みしかば、落ち隠り入りましし間に、火は焼け過ぎぬ。

ここにその鼠、その鳴鏑を咋ひもちて、出で来て奉りき。その矢の羽は、その鼠の

子ら皆喫ひたりき」

この後大穴牟遅神は須佐之男命の頭の虱(しらみ)を取るように命じられるが、

須佐之男の眠ったすきにその神宝を手に入れ、結婚をゆるされて大国主神となる。

この説話で鳴鏑を用つ神と言えば須佐之男命であるが『古事記』の神統譜によると

須佐之男命が大山津見神の女・神大市比売を娶して生まれし子が大年神と宇迦之御

魂神(稲荷神)であり、大年神が天知迦流美豆比売を娶して生まれし子が奥津日子

神、次に奥津比売命(竈神)、次に大山咋神となる。

ちなみに大国主神は須佐之男命と櫛名田比売との間に生まれた八島士奴美神(やし

まじぬみのかみ)の六世の孫とされている。また、大国主神の祖父にあたるのが

於美豆奴神(おみずぬのかみ)で『出雲国風土記』に「国引きましし意美豆努命」

とある八束水臣津野命と同じ神と考えられている。

秦氏の氏神とされ、大宝元年(701年)に秦忌寸都理(はたのいみきとり)によっ

て創祀されたと伝えられる松尾大社の祭神・大山咋神が出雲系の神であると知って

意外な気がしたが、この神が賀茂神社の祭神・別雷神の父神とされ、両社の祭礼に

は必ず<葵桂(葛?)>を飾りつける慣習を持ち<葵祭り>と称されることを考え

れば賀茂氏と同じ出雲系であっても不思議はない。

山城国で秦氏が斎き祀り丹塗矢の伝承をもつ賀茂神社と松尾大社の祭神は出雲系で

あり、『古事記』の紳統譜によると稲荷神社の祭神である<宇迦之御魂神>も出雲

系であった。