戦争と平和は政治学の主要なテーマです。国際関係の研究者たちは、これまで熱心に戦争を研究してきましたが、大半は戦争の前後についてであり、戦争そのものはややもすれば「付属品」のような扱いでした。すなわち、戦争の原因(たとえばバランス・オブ・パワーの変化など)や戦争がもたらす帰結(たとえば和平交渉や戦後秩序の構築など)の探究に多大なエネルギーを注ぐ一方で、戦争の中身には深く触れてきませんでした。戦争を多面的に分析してきたのは戦略研究です。リチャード・ベッツ氏(コロンビア大学)が指摘するように、「大半の国際関係の学者たちは、戦争が重要な問題であることを認識しているものの、戦争前と戦争後すなわち戦争の原因と結果にのみ関心を示しており、戦争それ自体すなわち戦争の行為には興味を持たない…戦略研究は戦争の3つの側面に関わる…戦争あるいは平和の政治的側面における衝動や選択は、軍事的側面における制約や機会を理解することなしには理解できない」ということです("Should Strategic Studies Survive?" World Politics, Vol. 50, No. 1, October 1997, p.10)。

独裁国の軍隊は必然的に弱いわけではない

戦争の内面についての研究の蓄積は、戦争原因論などには相対的に劣りますが、少なからぬ政治学者は、そのメカニズムを明らかにしようとしてきました。とりわけ政治体制と戦争の因果関係に関する研究は、この数十年でかなり豊富になりました。これをザックリと分類すれば、第1に、民主主義国は戦争で勝利する傾向にあることが分かってきました。政治学者のダン・ライター氏(エモリー大学)とアラン・スタム氏(ヴァージニア大学)によれば、民主主義国の戦勝確率が高いのは、選挙で選ばれた政治家は国民からの厳しい反発を恐れて勝てそうな戦争しかしないこと、ならびに兵士は主体的にリーダーシップを発揮して戦うことなどが理由だということです(Democracies at War, Princeton University Press, 2002)。第2に、専制主義国家や独裁国家、権威主義国家は戦争に弱いというのが、ほぼ通説になっているようです。その主な1つの理由として、独裁者はクーデターを恐れて軍部が歯向かわないよう飼いならす結果、そのパフォーマンスを落してしまうことが指摘されています。要するに、専制主義国は政軍関係に病理を抱えているのです。ところが、専制主義国の軍隊が常に「弱い」とは限らないことが、新しい研究により分かってきました。

何が独裁国の軍事的有効性を左右するのか

カイトリン・タルマージ氏(マサチューセッツ工科大学)は、この問題について、興味深い研究論文を発表しています。彼女は「個人主義者のパフォーマンスのナゾ―イラン・イラク戦争におけるイラクの戦場効率性―("The Puzzle of Personalist Performance: Iraqi Battlefield Effectiveness in the Iran-Iraq War")」(Security Studies, Vol. 22, No. 2, April-June 2013)において、同戦争の単一事例内分析から注目すべき仮説を導いています。すなわち、イラク軍は戦争の末期において、それ以前には観察されなかった明らかな戦果を挙げており、それはイランからの高まる脅威を認識したサダム・フセイン大統領が、主に共和国防衛隊における昇進、訓練(演習)、指揮システム、情報管理を改善させたことに起因するというものです。もし、こうした説明が正しいとするならば、専制主義国の軍隊の強弱は外的な脅威に対する独裁者のパーセプションと軍事組織の様態に左右されることになります。戦争研究全般においては、武器や兵員、軍事費といった物質的要因が重視されがちなところ、「軍事組織の実行形態(military organizational practices)」という概念化や操作化が難しい非物質的要因から、独裁者が統治する国家の戦争内における行動を解明しようとした点で、この研究は希少性があり価値があると思います。

国家が保有する資源から生み出すパワーは、その有効性の観点から、戦争における戦略レベル、作戦レベル、戦術レベルに分けられます。タルマージ氏が研究対象とするのは、戦略レベルにおける戦争の勝敗ではなく、作戦もしくは戦術レベルにおける軍事的パフォーマンスです。これらのレベルの分析は、スティヴン・ビドゥル氏(コロンビア大学)の先行研究『軍事力』では混在していましたが、彼女は「有効性」と「勝利」を分けることが大切だと前置きしています。戦争の結果は戦闘に還元できないということです。その一方で、タルマージ氏はビドゥル氏の「近代システム」の概念を継承して、それを「基本戦術」と「複合作戦」に発展させています。前者は、兵器の操作や射撃技術、地形を利用した掩護や隠蔽といった兵士の熟練度から構成されます。後者は、歩兵と砲兵、地上軍と空軍の統合運用といった高度な任務を意味します。これらに影響を与えるのが、軍事組織における昇進、指揮統制システム、訓練、情報管理です。これら4つの要因が改善されると、軍隊は戦場における基本戦術を向上させ、統合作戦の実行ができるようになり、高い軍事的効率性すなわち戦果をあげられるということです。

イラン・イラク戦争の事例

タルマージ氏は、上記の理論をイラン・イラク戦争の事例から構築しています。同戦争において、イラクは優勢な戦力を持っており、イランに奇襲攻撃を行ったにもかかわらず、1980年から1986年の間、その軍事的パフォーマンスは貧弱なものでした。最初の数年間におけるイラク軍の惨状をアメリカのCIAは、「イラクはイランとの戦争に根本で負けてきた」と評価していました。軍事アナリストは、こうしたイラク軍の失敗をおそまつな統率や士気、戦術、インテリジェンスの弱さに帰していました。イラク軍は守勢に立たされた時でも、機動的な縦深防御さえできなかったのです。このような見通しの暗い戦況を打開するために、1983年にイラク軍は化学兵器まで使い始めるようになりました。それから数年間、両国の戦争はほとんどイラク領内で行われ、そこでは血みどろの膠着状態が続きました。戦争の転機が訪れたのは、1987-88年でした。この頃になると、それまで振るわなかったイラク共和国防衛隊と正規軍の部隊は、その軍事パフォーマンスを改善させたのです。イラクは要衝であるファオ半島をイランから奪還しました。そこで行われたイラク軍の作戦行動は、工兵の活動、爆撃、砲兵による射撃そして複数の機械化歩兵による複数方面からのイラン軍への統合された攻撃でした。このイラクの軍事的勝利は1981年以降で最大のものでした。そして、その後の戦闘においても、イラク軍は継続して戦術的熟練度と複合作戦の改善を実行して見せたのです。その結果、イランのイスラム革命防衛隊は事実上崩壊して、1988年に戦争は終わりました(前掲論文、191-199ページ)。

サダム・フセインは、イラン南部のスンニ派を扇動するとともに、先端的兵器や弾薬を購入して使えば、イランを倒せると思って戦争を始めたようです。そうした判断から、かれは軍人を職業的プロフェッショナリズムではなく、政治的忠誠心にもとづいて昇格させていました。また、イラク軍において軍事的訓練は厳しく制限されていました。指揮命令系統は中央集権化され、水平的コミュニケーションをとれない仕組みにされていました。インテリジェンスは、もっぱら国内における政府転覆やクーデターの兆候などを監視するために行われていました。つまり、イラクの軍事組織は、謀反やクーデターを起こせないようなものにされており、外国との戦争を効率的に行うようにはなっていなかったのです。しかしながら、サダム・フセインは戦況の悪化に伴い、イランが勝利して自分が大統領の座から引きずりおろされる恐怖と身内の将校たちからの批判により自らの地位が危うくなってきたことを自覚して、イラク軍がイラン軍に勝利できるよう軍の変革に着手します。上記のような共和国防衛軍に対する政策は、戦争が終わる頃までには、それまでとは異なり、あらゆる点において正反対に変えられたのです(前掲論文、200ページ)。

第1に、イラク軍の人事が変わりました。サダム・フセインは能力にもとづき将校を昇格させると共に、無能な士官を司令部から外しました。第2に、強力で現実的な軍事演習が小隊や大隊規模で実施されるようになりました。第3に、指揮統制系統が分権化しました。かれは野戦指揮官の行動の自由裁量を広げる指揮権の委譲などを実行したのです。第4に、指揮官同士のコミュニケーションが促されました。このことによりイラク軍は各部隊間での情報共有ならびに統合された作戦行動をとれるようになりました。こうしたイラク軍部隊の急速な改善が、戦術的熟練度を高めて、戦闘における成果をもたらしたのです(前掲論文、200-215ページ)。タルマージ氏は、こうしたイラク軍の変革を以下のように分析しています。

「この変化がもたらした便益は、1987-88年において明らかだった。初めて、異なるイラクの戦闘部隊―砲兵、航空支援、機甲部隊、機械化歩兵、揚陸部隊、工兵―が強固で調整された行動をとる能力を表わしたのだ…イラン・イラク戦争の終結における、この変化の影響は際立ったものだった」(前掲論文、215ページ)。

ただし、こうしたイラク軍の優れた戦闘能力は例外的で一時的なものでした。サダム・フセインは、戦争が終わると、イラク軍の組織的な実行形態を元に戻してしまったのです。イラク軍はクーデターができないような、戦前の非効率な軍事組織へと退化したのです。その結果が、1991年の湾岸戦争における多国籍軍に喫した大敗と2003年のイラク戦争におけるイラク軍の崩壊でした。もちろん、こうした出来事は、アメリカ軍を中心とする圧倒的に卓越した多国籍軍や有志連合の軍事力とイラク軍の戦力格差を抜きにしては説明できませんが、イラク軍の軍事的有効性の悪さも無視できない要因として指摘できるということです(前掲論文、180-221ページ)。

タルマージ氏による専制主義国家の軍隊の効率性やパフォーマンスの分析は、国際関係研究において看過されがちだった戦争内における行動の理論を、先行研究を踏まえて発展させた優れたものであると思います。専制主義国家や独裁国家の戦争行動に、軍事組織の実行形態という新しい視点から、通説に乗り越える知見を提供したことは高く評価されるべきです。また、彼女の研究デザインは、単一事例から新しい理論を構築するお手本のようなものでしょう。ただ、帰納的な方法から生み出された理論は、どこまで一般化できるかという必然的な課題を残すものです。専制主義国の独裁者は、外部からの脅威に直面すると、クーデターから身を守ることと軍事的効率性を求めることのトレードオフにおいて、後者を選択しようとするのでしょう。こうした因果推論は、構造的要因が権力者を動かすという国際関係論では馴染みのあるロジックである点で、軍事ドクトリンの変革に関するバリー・ポーゼン氏の先行研究と重なるところがあります。ここまでは、おそらく一般化できるでしょう。ただし、タルマージ氏が主張するように、戦争に負けそうになった独裁者が、自国の軍事組織を効率化して、そのパフォーマンスを短期間で向上させられるのであれば、専制主義国家は、少なくとも作戦レベルや戦術レベルでは敵対国に負けないと予測できてしまいます。しかしながら、数次にわたるアラブ・イスラエル戦争を一瞥しただけでも、専制主義体制あるいは権威主義体制をとるアラブ諸国は民主国であるイスラエルに、戦略レベル、作戦レベル、戦術レベルの全てにおいて、ことごとく敗北しています。つまり、タルマージ氏の「理論」は、内的整合性に矛盾があるのみならず、経験的証拠に合致しない欠点があるのです。

クーデターの脅威が弱い独裁国の軍隊は強い

タルマージ氏は、この論文を下敷きにして、独裁者が治める国家の軍事的パフォーマンスのばらつきを、ヴェトナム戦争の事例分析を加えて、さらに深く研究して学術書『独裁者の軍隊』(コーネル大学出版局、2015年)にまとめています。同書は、国際学会(ISA)の「国際安全保障研究部会」の最優秀賞(2017年)を獲得しています。また、H-Diploのラウンドテーブルでは、この記事の冒頭で紹介したベッツ氏らが同書の内容を議論しています。外交雑誌『フォーリン・アフェアーズ』などでも書評されているので、各方面から高く評価されていることが伺えます。

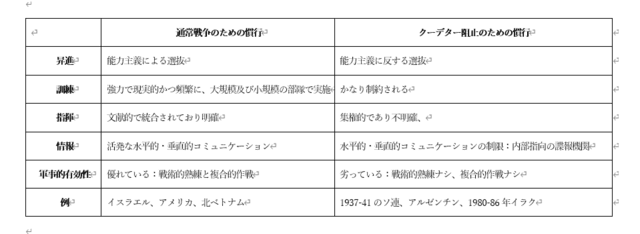

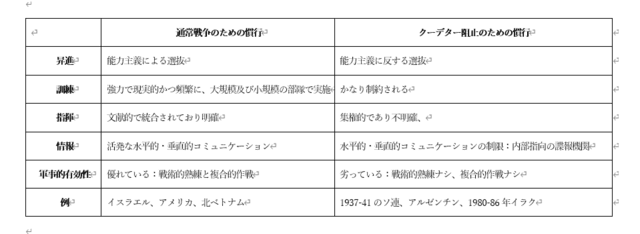

本書でタルマージ氏は、独裁国の軍隊の強さにバラツキがあることから、何がその違いを生み出すのかを考察しています。その結果、一般的にいって、個人主義の独裁制度の指導者は、一党独裁制が定着している国家より、クーデターに対して脆弱であるために、軍隊を対外戦争に備えたものではなく、クーデターをさせないような貧弱な組織にしがちであることが明らかになりました。このような仮説は、同じ独裁国の軍隊でも、なぜヒトラーのナチス・ドイツの国防軍や北ベトナム人民軍が強く、第二次世界大戦の緒戦でスターリンの赤軍やイランとの戦争で何年もの間、サダムのイラク軍が弱かったのかを説明でます。さらには、こうしたロジックは多かれ少なかれ、民主主義国の軍隊に当てはまります。以下は、軍事組織の慣行をまとめた表です。

(出典:Caitlin Talmadge, Dictator's Army, Cornell University Press, 2015, p. 15)

この研究から得られる政策上のインプリケーションとしては、中国人民解放軍(PLA)は、共産党一党独裁国家の軍隊なのですが、個人主義独裁に特有の政軍関係の病理に冒されていないと考えるべきでしょう。すなわち、能力主義で昇格した上級士官や将校が、大小の部隊を強力に訓練しながら、「戦争の霧」に対応しやすい分権型の指揮統制システムを構築した手ごわい軍隊であると考えられるのです。中国軍が弱いと侮る専門家もいますが、その根拠は毛沢東時代の個人崇拝からの推察のようですので、現在の中国には当てはまらないでしょう。いずれにせよ、中国軍の軍事的有効性は、共産党と人民解放軍の関係がカギを握りそうです。

このことが日本の安全保障政策に与えるインパクトは、かなり大きいでしょう。日中の軍事費の比率は、約1:6にまで広がりました。日本政府は防衛費を倍増することを目指して、その差を縮めようと努力をしていますが、日本の自衛隊と中国の人民解放軍の軍事バランスを保つのは、量的にも質的にも途方もないことであると、このような研究からの推論で分かります。われわれは中国人民解放軍を正しく恐れながら、最新の社会科学にうらづけられた根拠にもとづく軍事力の強化を着実に実行していくべきではないでしょうか。

政治学における事例研究の価値と重要性

最後に…。政治学/国際関係論において、主に安全保障分野での研究者を目指す若い人は、タルマージ氏がよいロールモデルになり、彼女の著書や論文もよい手本になると思います。彼女のスゴイところは、洗練された高度な統計分析にもとづく実験政治学が全盛である今の政治学界において、事例研究にもとづく伝統的な定性的手法で、政策立案にヒントを与える数多くの優れた知見を導き、それらが高く評価されていることです。政治学の本場であるアメリカでは、定量的分析の論文が大半を占めるトップジャーナルと呼ばれる、American Political Science Review, American Journal of Political Science, International Organization, International Studies Quarterlyに何本の論文を発表したかで評価されがちであり、日本の政治学者を同じような基準でランク付けするような動きもありますが、彼女は、それらではなく、International SecurityやSecurity Studies, Journal of Conflict Resolutionに論文を発表しています。もちろん、これらも政治学の主要な学術誌ですが、一般的には前者に論文がないと、その学者の評価は下がる傾向にあるようです。そのために、若い政治学徒は、統計分析のテクニックを身につけるよう迫られる専門教育の流れがあります。もちろん、統計学を理解することは言うまでもなく大切ですが、彼女は、われわれに質的な事例研究の大切さとその有効性を思い出させてくれます。

タルマージ氏の独裁国における軍事的有効性の研究は、たった2つの事例すなわちベトナム戦争とイラン・イラク戦争の事例から、これまでよく分からなかった独裁的政治体制が、その軍隊の戦場でのパフォーマンスにどのような影響を与えるのか、これらの変数間にある因果関係を明らかにしたことです。このような事例研究の利点は、大標本による数理的分析(large-n)では、しばしば見過ごされるか軽視されてしまいます。事例研究による理論的発見について、ティモシー・マキューン氏(ノースカロライナ大学)が、以下のようにうまく説明しています。

「もしすべての科学的推論に定量的論理があるなら、物理学や生物学における、非実験状況下の数個の観察(またはアインシュタインの相対性理論にとっての唯一の観察である重力による光の屈折)には、より大きな理論的含意があると認識されることを、われわれはどのように理解すべきなのであろうか…判事や陪審員が単一事例によって有罪か無罪かを判断することは不可能だと論じる批判者はいない。同様に、前近代の科学者による実証研究を、定量的分析を行ううえで十分な数の標本を得るために観察を繰り返す必要性に十分留意しなかったとして批判する者はいない…単一事例が影響力をもつ最大の理由は、それまでに用いられたのとは異なる概念を利用するなどして、因果関係に関する異なる説明を示すことである…事例研究(には)それまで曖昧であった理論的関係を明確化する…価値がある」(ヘンリー・ブレイディ、デヴィッド・コリアー、泉川泰博、宮下明聡訳『社会科学の方法論争』勁草書房、2008年、165-173頁)。

個人的には、より多くの有望な日本の大学院生が、こうした伝統的なアプローチにより、よい研究成果をだしてほしいと切に願っています。とりわけ、アジアの重要な少なからぬ事例は海外の政治学では未開拓なので、日本の若手には、定量的手法に無理に走らなくても、世界レベルの政治学/国際関係論で活躍できるチャンスはあるのです。

独裁国の軍隊は必然的に弱いわけではない

戦争の内面についての研究の蓄積は、戦争原因論などには相対的に劣りますが、少なからぬ政治学者は、そのメカニズムを明らかにしようとしてきました。とりわけ政治体制と戦争の因果関係に関する研究は、この数十年でかなり豊富になりました。これをザックリと分類すれば、第1に、民主主義国は戦争で勝利する傾向にあることが分かってきました。政治学者のダン・ライター氏(エモリー大学)とアラン・スタム氏(ヴァージニア大学)によれば、民主主義国の戦勝確率が高いのは、選挙で選ばれた政治家は国民からの厳しい反発を恐れて勝てそうな戦争しかしないこと、ならびに兵士は主体的にリーダーシップを発揮して戦うことなどが理由だということです(Democracies at War, Princeton University Press, 2002)。第2に、専制主義国家や独裁国家、権威主義国家は戦争に弱いというのが、ほぼ通説になっているようです。その主な1つの理由として、独裁者はクーデターを恐れて軍部が歯向かわないよう飼いならす結果、そのパフォーマンスを落してしまうことが指摘されています。要するに、専制主義国は政軍関係に病理を抱えているのです。ところが、専制主義国の軍隊が常に「弱い」とは限らないことが、新しい研究により分かってきました。

何が独裁国の軍事的有効性を左右するのか

カイトリン・タルマージ氏(マサチューセッツ工科大学)は、この問題について、興味深い研究論文を発表しています。彼女は「個人主義者のパフォーマンスのナゾ―イラン・イラク戦争におけるイラクの戦場効率性―("The Puzzle of Personalist Performance: Iraqi Battlefield Effectiveness in the Iran-Iraq War")」(Security Studies, Vol. 22, No. 2, April-June 2013)において、同戦争の単一事例内分析から注目すべき仮説を導いています。すなわち、イラク軍は戦争の末期において、それ以前には観察されなかった明らかな戦果を挙げており、それはイランからの高まる脅威を認識したサダム・フセイン大統領が、主に共和国防衛隊における昇進、訓練(演習)、指揮システム、情報管理を改善させたことに起因するというものです。もし、こうした説明が正しいとするならば、専制主義国の軍隊の強弱は外的な脅威に対する独裁者のパーセプションと軍事組織の様態に左右されることになります。戦争研究全般においては、武器や兵員、軍事費といった物質的要因が重視されがちなところ、「軍事組織の実行形態(military organizational practices)」という概念化や操作化が難しい非物質的要因から、独裁者が統治する国家の戦争内における行動を解明しようとした点で、この研究は希少性があり価値があると思います。

国家が保有する資源から生み出すパワーは、その有効性の観点から、戦争における戦略レベル、作戦レベル、戦術レベルに分けられます。タルマージ氏が研究対象とするのは、戦略レベルにおける戦争の勝敗ではなく、作戦もしくは戦術レベルにおける軍事的パフォーマンスです。これらのレベルの分析は、スティヴン・ビドゥル氏(コロンビア大学)の先行研究『軍事力』では混在していましたが、彼女は「有効性」と「勝利」を分けることが大切だと前置きしています。戦争の結果は戦闘に還元できないということです。その一方で、タルマージ氏はビドゥル氏の「近代システム」の概念を継承して、それを「基本戦術」と「複合作戦」に発展させています。前者は、兵器の操作や射撃技術、地形を利用した掩護や隠蔽といった兵士の熟練度から構成されます。後者は、歩兵と砲兵、地上軍と空軍の統合運用といった高度な任務を意味します。これらに影響を与えるのが、軍事組織における昇進、指揮統制システム、訓練、情報管理です。これら4つの要因が改善されると、軍隊は戦場における基本戦術を向上させ、統合作戦の実行ができるようになり、高い軍事的効率性すなわち戦果をあげられるということです。

イラン・イラク戦争の事例

タルマージ氏は、上記の理論をイラン・イラク戦争の事例から構築しています。同戦争において、イラクは優勢な戦力を持っており、イランに奇襲攻撃を行ったにもかかわらず、1980年から1986年の間、その軍事的パフォーマンスは貧弱なものでした。最初の数年間におけるイラク軍の惨状をアメリカのCIAは、「イラクはイランとの戦争に根本で負けてきた」と評価していました。軍事アナリストは、こうしたイラク軍の失敗をおそまつな統率や士気、戦術、インテリジェンスの弱さに帰していました。イラク軍は守勢に立たされた時でも、機動的な縦深防御さえできなかったのです。このような見通しの暗い戦況を打開するために、1983年にイラク軍は化学兵器まで使い始めるようになりました。それから数年間、両国の戦争はほとんどイラク領内で行われ、そこでは血みどろの膠着状態が続きました。戦争の転機が訪れたのは、1987-88年でした。この頃になると、それまで振るわなかったイラク共和国防衛隊と正規軍の部隊は、その軍事パフォーマンスを改善させたのです。イラクは要衝であるファオ半島をイランから奪還しました。そこで行われたイラク軍の作戦行動は、工兵の活動、爆撃、砲兵による射撃そして複数の機械化歩兵による複数方面からのイラン軍への統合された攻撃でした。このイラクの軍事的勝利は1981年以降で最大のものでした。そして、その後の戦闘においても、イラク軍は継続して戦術的熟練度と複合作戦の改善を実行して見せたのです。その結果、イランのイスラム革命防衛隊は事実上崩壊して、1988年に戦争は終わりました(前掲論文、191-199ページ)。

サダム・フセインは、イラン南部のスンニ派を扇動するとともに、先端的兵器や弾薬を購入して使えば、イランを倒せると思って戦争を始めたようです。そうした判断から、かれは軍人を職業的プロフェッショナリズムではなく、政治的忠誠心にもとづいて昇格させていました。また、イラク軍において軍事的訓練は厳しく制限されていました。指揮命令系統は中央集権化され、水平的コミュニケーションをとれない仕組みにされていました。インテリジェンスは、もっぱら国内における政府転覆やクーデターの兆候などを監視するために行われていました。つまり、イラクの軍事組織は、謀反やクーデターを起こせないようなものにされており、外国との戦争を効率的に行うようにはなっていなかったのです。しかしながら、サダム・フセインは戦況の悪化に伴い、イランが勝利して自分が大統領の座から引きずりおろされる恐怖と身内の将校たちからの批判により自らの地位が危うくなってきたことを自覚して、イラク軍がイラン軍に勝利できるよう軍の変革に着手します。上記のような共和国防衛軍に対する政策は、戦争が終わる頃までには、それまでとは異なり、あらゆる点において正反対に変えられたのです(前掲論文、200ページ)。

第1に、イラク軍の人事が変わりました。サダム・フセインは能力にもとづき将校を昇格させると共に、無能な士官を司令部から外しました。第2に、強力で現実的な軍事演習が小隊や大隊規模で実施されるようになりました。第3に、指揮統制系統が分権化しました。かれは野戦指揮官の行動の自由裁量を広げる指揮権の委譲などを実行したのです。第4に、指揮官同士のコミュニケーションが促されました。このことによりイラク軍は各部隊間での情報共有ならびに統合された作戦行動をとれるようになりました。こうしたイラク軍部隊の急速な改善が、戦術的熟練度を高めて、戦闘における成果をもたらしたのです(前掲論文、200-215ページ)。タルマージ氏は、こうしたイラク軍の変革を以下のように分析しています。

「この変化がもたらした便益は、1987-88年において明らかだった。初めて、異なるイラクの戦闘部隊―砲兵、航空支援、機甲部隊、機械化歩兵、揚陸部隊、工兵―が強固で調整された行動をとる能力を表わしたのだ…イラン・イラク戦争の終結における、この変化の影響は際立ったものだった」(前掲論文、215ページ)。

ただし、こうしたイラク軍の優れた戦闘能力は例外的で一時的なものでした。サダム・フセインは、戦争が終わると、イラク軍の組織的な実行形態を元に戻してしまったのです。イラク軍はクーデターができないような、戦前の非効率な軍事組織へと退化したのです。その結果が、1991年の湾岸戦争における多国籍軍に喫した大敗と2003年のイラク戦争におけるイラク軍の崩壊でした。もちろん、こうした出来事は、アメリカ軍を中心とする圧倒的に卓越した多国籍軍や有志連合の軍事力とイラク軍の戦力格差を抜きにしては説明できませんが、イラク軍の軍事的有効性の悪さも無視できない要因として指摘できるということです(前掲論文、180-221ページ)。

タルマージ氏による専制主義国家の軍隊の効率性やパフォーマンスの分析は、国際関係研究において看過されがちだった戦争内における行動の理論を、先行研究を踏まえて発展させた優れたものであると思います。専制主義国家や独裁国家の戦争行動に、軍事組織の実行形態という新しい視点から、通説に乗り越える知見を提供したことは高く評価されるべきです。また、彼女の研究デザインは、単一事例から新しい理論を構築するお手本のようなものでしょう。ただ、帰納的な方法から生み出された理論は、どこまで一般化できるかという必然的な課題を残すものです。専制主義国の独裁者は、外部からの脅威に直面すると、クーデターから身を守ることと軍事的効率性を求めることのトレードオフにおいて、後者を選択しようとするのでしょう。こうした因果推論は、構造的要因が権力者を動かすという国際関係論では馴染みのあるロジックである点で、軍事ドクトリンの変革に関するバリー・ポーゼン氏の先行研究と重なるところがあります。ここまでは、おそらく一般化できるでしょう。ただし、タルマージ氏が主張するように、戦争に負けそうになった独裁者が、自国の軍事組織を効率化して、そのパフォーマンスを短期間で向上させられるのであれば、専制主義国家は、少なくとも作戦レベルや戦術レベルでは敵対国に負けないと予測できてしまいます。しかしながら、数次にわたるアラブ・イスラエル戦争を一瞥しただけでも、専制主義体制あるいは権威主義体制をとるアラブ諸国は民主国であるイスラエルに、戦略レベル、作戦レベル、戦術レベルの全てにおいて、ことごとく敗北しています。つまり、タルマージ氏の「理論」は、内的整合性に矛盾があるのみならず、経験的証拠に合致しない欠点があるのです。

クーデターの脅威が弱い独裁国の軍隊は強い

タルマージ氏は、この論文を下敷きにして、独裁者が治める国家の軍事的パフォーマンスのばらつきを、ヴェトナム戦争の事例分析を加えて、さらに深く研究して学術書『独裁者の軍隊』(コーネル大学出版局、2015年)にまとめています。同書は、国際学会(ISA)の「国際安全保障研究部会」の最優秀賞(2017年)を獲得しています。また、H-Diploのラウンドテーブルでは、この記事の冒頭で紹介したベッツ氏らが同書の内容を議論しています。外交雑誌『フォーリン・アフェアーズ』などでも書評されているので、各方面から高く評価されていることが伺えます。

本書でタルマージ氏は、独裁国の軍隊の強さにバラツキがあることから、何がその違いを生み出すのかを考察しています。その結果、一般的にいって、個人主義の独裁制度の指導者は、一党独裁制が定着している国家より、クーデターに対して脆弱であるために、軍隊を対外戦争に備えたものではなく、クーデターをさせないような貧弱な組織にしがちであることが明らかになりました。このような仮説は、同じ独裁国の軍隊でも、なぜヒトラーのナチス・ドイツの国防軍や北ベトナム人民軍が強く、第二次世界大戦の緒戦でスターリンの赤軍やイランとの戦争で何年もの間、サダムのイラク軍が弱かったのかを説明でます。さらには、こうしたロジックは多かれ少なかれ、民主主義国の軍隊に当てはまります。以下は、軍事組織の慣行をまとめた表です。

(出典:Caitlin Talmadge, Dictator's Army, Cornell University Press, 2015, p. 15)

この研究から得られる政策上のインプリケーションとしては、中国人民解放軍(PLA)は、共産党一党独裁国家の軍隊なのですが、個人主義独裁に特有の政軍関係の病理に冒されていないと考えるべきでしょう。すなわち、能力主義で昇格した上級士官や将校が、大小の部隊を強力に訓練しながら、「戦争の霧」に対応しやすい分権型の指揮統制システムを構築した手ごわい軍隊であると考えられるのです。中国軍が弱いと侮る専門家もいますが、その根拠は毛沢東時代の個人崇拝からの推察のようですので、現在の中国には当てはまらないでしょう。いずれにせよ、中国軍の軍事的有効性は、共産党と人民解放軍の関係がカギを握りそうです。

このことが日本の安全保障政策に与えるインパクトは、かなり大きいでしょう。日中の軍事費の比率は、約1:6にまで広がりました。日本政府は防衛費を倍増することを目指して、その差を縮めようと努力をしていますが、日本の自衛隊と中国の人民解放軍の軍事バランスを保つのは、量的にも質的にも途方もないことであると、このような研究からの推論で分かります。われわれは中国人民解放軍を正しく恐れながら、最新の社会科学にうらづけられた根拠にもとづく軍事力の強化を着実に実行していくべきではないでしょうか。

政治学における事例研究の価値と重要性

最後に…。政治学/国際関係論において、主に安全保障分野での研究者を目指す若い人は、タルマージ氏がよいロールモデルになり、彼女の著書や論文もよい手本になると思います。彼女のスゴイところは、洗練された高度な統計分析にもとづく実験政治学が全盛である今の政治学界において、事例研究にもとづく伝統的な定性的手法で、政策立案にヒントを与える数多くの優れた知見を導き、それらが高く評価されていることです。政治学の本場であるアメリカでは、定量的分析の論文が大半を占めるトップジャーナルと呼ばれる、American Political Science Review, American Journal of Political Science, International Organization, International Studies Quarterlyに何本の論文を発表したかで評価されがちであり、日本の政治学者を同じような基準でランク付けするような動きもありますが、彼女は、それらではなく、International SecurityやSecurity Studies, Journal of Conflict Resolutionに論文を発表しています。もちろん、これらも政治学の主要な学術誌ですが、一般的には前者に論文がないと、その学者の評価は下がる傾向にあるようです。そのために、若い政治学徒は、統計分析のテクニックを身につけるよう迫られる専門教育の流れがあります。もちろん、統計学を理解することは言うまでもなく大切ですが、彼女は、われわれに質的な事例研究の大切さとその有効性を思い出させてくれます。

タルマージ氏の独裁国における軍事的有効性の研究は、たった2つの事例すなわちベトナム戦争とイラン・イラク戦争の事例から、これまでよく分からなかった独裁的政治体制が、その軍隊の戦場でのパフォーマンスにどのような影響を与えるのか、これらの変数間にある因果関係を明らかにしたことです。このような事例研究の利点は、大標本による数理的分析(large-n)では、しばしば見過ごされるか軽視されてしまいます。事例研究による理論的発見について、ティモシー・マキューン氏(ノースカロライナ大学)が、以下のようにうまく説明しています。

「もしすべての科学的推論に定量的論理があるなら、物理学や生物学における、非実験状況下の数個の観察(またはアインシュタインの相対性理論にとっての唯一の観察である重力による光の屈折)には、より大きな理論的含意があると認識されることを、われわれはどのように理解すべきなのであろうか…判事や陪審員が単一事例によって有罪か無罪かを判断することは不可能だと論じる批判者はいない。同様に、前近代の科学者による実証研究を、定量的分析を行ううえで十分な数の標本を得るために観察を繰り返す必要性に十分留意しなかったとして批判する者はいない…単一事例が影響力をもつ最大の理由は、それまでに用いられたのとは異なる概念を利用するなどして、因果関係に関する異なる説明を示すことである…事例研究(には)それまで曖昧であった理論的関係を明確化する…価値がある」(ヘンリー・ブレイディ、デヴィッド・コリアー、泉川泰博、宮下明聡訳『社会科学の方法論争』勁草書房、2008年、165-173頁)。

個人的には、より多くの有望な日本の大学院生が、こうした伝統的なアプローチにより、よい研究成果をだしてほしいと切に願っています。とりわけ、アジアの重要な少なからぬ事例は海外の政治学では未開拓なので、日本の若手には、定量的手法に無理に走らなくても、世界レベルの政治学/国際関係論で活躍できるチャンスはあるのです。