戦争の勝敗を分ける要因として、「軍事力」が重要な役割を果たすことには誰も異存がないでしょう。さらに、軍事力は国家のパワーを構成する要素の主要なものであり、国際システムにおけるパワー分布が、戦争や平和、同盟の形成、抑止や強制といった国家の行動に強い影響を与えることは広く認められています。このように軍事力は、国際政治を分析する上で不可欠な概念である一方、軍事力とは何を意味するのかについては、実際のところ、研究者も実務者も、体系的に深くつき詰めてきたとはいえません。各国が保有する軍事力を計測するにあたっては、軍事費や兵員数、武器・装備といった観察可能な物質的要因を使うのが通例となっています。他方、戦闘において交戦する各国の戦術や軍事ドクトリン、軍人の技量や士気といった計測が困難な非物質的要因は、その行方を大きく左右します。こうした要因が、明示的で定式化された軍事力の理論に組み込まれることは、ほとんどありませんでした。もちろん、軍事理論家や軍事史家が、戦争における戦術や作戦、精神的要因を無視してきたわけではありません。むしろ、クラウゼヴィッツの『戦争論』をひくまでもなく、こうした要因は、戦争研究や戦略研究、戦史のみならず広く国際関係論において、その重要性がしばしば指摘されています。ただ、既存の研究でほとんど欠落しているのは、軍事力を構成する非物質的変数を組み込んだ検証可能な一般的因果理論です。国際関係論が実証的な社会科学として発達するにしたがい、観察が難しい要因は、分析の対象から外れる傾向にあるようです。

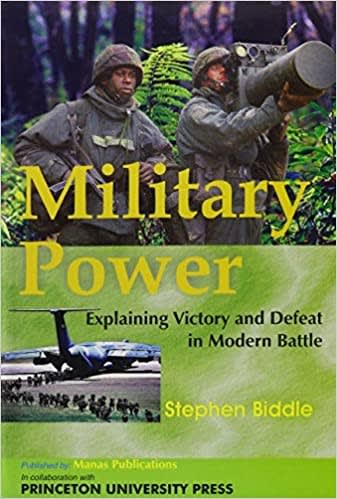

スティーヴン・ビドゥル氏(コロンビア大学)による『軍事力―近代戦における勝利と敗北を説明する―(Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle)』(プリンストン大学出版局、2004年)は、こうした軍事力の理論的研究の隙間を埋める貴重で意義のある研究成果です。同書において、かれは近代戦の勝敗を分ける最も重要な要因は、「戦力運用(force employment)」であると主張します。リアリストは、概して、戦力(物量)の数的優劣や軍事技術の攻撃・防御バランスが戦争の帰趨を決めると論じてきました。ビドゥル氏は、こうした軍事力の物質的要因が戦闘の帰結に深く影響することを認めつつも、非物質的要因である戦力運用に因果関係の重みを置いています。すなわち、戦闘に従事する各国の軍隊が武器や兵士をどのように使うかが、その勝敗をもっとも分けるということです。そしてかれは、第一次世界大戦の末期に登場した戦力運用の方法を「近代システム(modern system)」と名づけて、その理論を第一次世界大戦におけるドイツの「ミヒャエル作戦」(春季攻勢)、第二次世界大戦におけるイギリスの「グッドウッド作戦」、湾岸戦争における多国籍軍の「砂漠の嵐作戦」の事例により検証しています。さらにビドゥル氏は、自らの理論を大標本(large-n)による統計分析で検定するととに、反実仮想実験の方法を用いたシミュレーションでも検証しています。定性的方法と定量的方法に加えてシミュレーションまで使ったかれの分析は、『軍事力』を他に類を見ないような重厚で厳密な研究成果にしています。

ここで軍事力の中核概念とされている「近代システム」とは、敵の火力にさらされる曝露を減少させること、自軍の前進を可能にする一方で、敵軍の前進を遅らせることに焦点を当てた戦術や作戦のことを指します。こうした近代システムを軍事組織が実行できるかできないかが、戦闘の勝敗を左右するということです。なお、ここでの従属変数は、陸上における中劣度から高劣度の紛争と定義されています。したがって、対テロ掃討作戦やゲリラ戦、海戦一般は含まれていません(同書、28ページ)。

なぜ軍事力を定義するのに「近代システム」が重要なのでしょうか。ビドゥル氏によれば、その理由は大きく2つあります。第1に、「国際関係の理論家がほとんど戦力運用を無視している」ことです(同書、18ページ)。第2に、オーソドックスな国力や戦力の優劣理論や攻撃・防御バランス理論では、「戦争」の勝敗を十分に説明できないことです(ここでの従属変数は、作戦レベルの戦闘ではなく、戦争〔1000人以上の戦死者をだした国家同士の武力衝突〕であることに注意してください)。1900年以後の戦争のデータセットにおいて、GNP、人口、軍人数、軍事支出、国家能力の指数で敵国を上回った国家が勝利を収める確率は、直観に反して、それほど高くないのです。GNPでは62%ですが、軍人数では49%と、コイン投げで裏表がでる確率を下回ってしまうのです。攻撃・防御といった軍事技術も戦争の結果をうまく説明できません。防御有利の期間では戦争開始国は負ける確率が高いはずであり、攻撃有利の期間では戦争開始国が勝つ確率が高くなるはずですが、データは、その確率があまり変わらないことを示しているのです。先行研究のレヴューからいえることは、戦争や戦闘の帰結を予測したり説明したりするには、新しい理論が必要であるということです。それが「近代システム」の理論なのです(同書、20-27ページ)。

作戦術としての「近代システム」は、攻撃でも防御でも、掩護(cover)、隠蔽(concealment)、分散(dispersion)、小部隊の機動(small-unit independent maneuver)、制圧(suppression)、諸兵科連合〔多様な武器の統合使用〕(combined arms integration)から構成されます。掩護や隠蔽は、標的となることを拒否することです。分散や機動は、小隊や分隊単位で地形を利用して行動することです。制圧は敵の火力を沈黙させることです。諸兵科連合(武器の統合使用)は、異なる兵器の弱点を相互に補うことで、それらの脆弱性を減らすことです。たとえば、第一次大戦末期の1918年において、後方から大砲により敵の前線を混乱させ、前方の歩兵がターゲットと交戦する戦術が登場しました。ナポレオン戦争から第一次大戦まで続いた「散兵線」をつくって前進する作戦行動は、このような複雑な「近代システム」へと適用進化したのです(同書、第3章)。

近代システムの理論は、上記書において事例研究により検証されています。最初の事例は、1918年3月21日から4月9日の第2次ソンムの戦いにおけるドイツ軍の「ミヒャエル作戦」(春季攻勢)です。この事例は「戦力優位理論」や「攻撃防御理論」にとって「再適合事例」です。なぜならば、ドイツ軍とイギリス軍の戦力比は1.17:1でほぼ互角であり、軍事技術は機関銃や塹壕などにより防御有利だったので、イギリス軍が勝ってドイツ軍が敗北すると予想するのに十分だからです。にもかかわらず、イギリス軍が負けてドイツ軍が勝ったとすれば、上記の理論の妥当性は疑わしくなります。結論から言えば、春季攻勢において、ドイツ軍は西部戦線における塹壕戦の膠着状態を打破して、開戦以来、最長となる65キロの前進を達成しました。ドイツ軍は長距離砲によりイギリス軍の塹壕を短時間で連続して攻撃しました。そしてドイツ軍の歩兵はその隊形を分散して、地形を広く遮蔽に利用しながら、イギリス軍の塹壕ラインを突撃攻撃して破ったのです。こうしたエビデンスは、近代システムの理論が予測するところと一致しています(同書、第5章)。

次の事例は、1944年7月18日から20日における「グッドウッド作戦」です。これも「戦力優位理」や「攻撃防御理論」にとって「再適合事例」です。なぜならば、イギリス軍はドイツ軍に対して兵力や戦車、航空機において圧倒的な優勢にあり、こうした兵器は攻撃を有利にするものだったからです。にもかかわらず、ドイツの寡兵はイギリスの大敵を食い止めたのです。紙幅の制約により戦闘の経過は省略して勝敗を分けたポイントだけを簡潔に述べれば、ドイツ軍は縦深防御態勢をとるなどして近代システムの戦術を非常に効果的に活用する一方で、イギリス軍は下級将校や下士官の統率や歩兵の技量などの問題もあり、大勢の犠牲者を出してしまいました。要するに、この戦闘の結果も近代システムの理論が代替理論に優る説明を提供するのです(同書、第6章)。最後の事例は、1991年1月17日から2月28日における「砂漠の嵐作戦」です。これは戦力優位理論、攻撃防御理論、近代システムの理論のすべてが当てはまりそうな事例です。すなわち、アメリカを中心とする多国籍軍がイラク軍を戦力で圧倒しており、精密誘導兵器などは攻撃を有利にしていました。そして戦闘の結果は、周知に通り、多国籍軍が近代戦における記録的に少ない戦死者(上記書では47名ですが、後の調査では151名と記録されています)で、イラク軍に圧勝しました。この戦闘がどの理論の予測と一致するかは、過程追跡により見極めなければなりません。この事例を分析したビドゥル氏は、以下の結論に達しています。

「アメリカ軍は下級将校や下士官でさえ、小規模部隊において独立して作戦行動をとるよう訓練されており、問題を解決する戦術的判断を自分自身で下すことにより、前進して攻撃を続けた…テクノロジーは戦力運用の効果を拡大した…イラクが独立した小規模部隊を効果的に運用できなかったため、多国籍軍の航空および地上のテクノロジーの組み合わせ(による攻撃)に脆弱にされてしまい、航空機による攻撃は(イラク軍の火力を)制圧する目的に本質的に役立った。すなわち、これらの攻撃はイラク軍を守勢に立たせ、反撃する能力を減じたのだ」(同書、141、146-147ページ)。

ビドゥル氏は、砂漠の嵐作戦が決定的事例研究ではないことを補強するためでしょう、反実仮想を使ったシミュレーションを続けて行っています。ここでは①「もしイラク軍が十分に近代システムを実行していたらどうなっていたのか」、②「アメリカが進歩したテクノロジーを持っていなかったらどうなっていたのか」という「イフ」を「ローレンス・リバモア国立研究所」の「ヤヌス・システム」を使って検証しています。このシミュレーションの結果は、かれによれば、近代システム理論と一致する一方で、オーソドックスな理論とは不一致だったということです。シミュレーションを行うと、戦力とテクノロジーで優っていても、近代システムの防御に対しては、ごく小さな損害での勝利をあげることはできなかったのです。このことは、攻撃側の軍事テクノロジーの威力は、敵軍が近代システムの戦術をとっているか否かで、大きく変わるということです(同書、第10章)。

こうした研究結果は、物質的要因から構成される軍事力の概念に依拠した国際関係理論が、論理的・経験的に深刻な問題を孕んでいることを示していると、ビドゥル氏は批判しています。「物量的優位の重要性は誇張されており、そうした物量を幅広く使用することの役割が過小評価されている。ひるがえって、このことは(軍事)ドクトリンと戦術が十分に異なれば、軍事的結果に大きな違いをもたらし得ることを示唆しているのだ…ドクトリンすなわち戦力運用は、これまで戦争の説明で有力な物質的要因に比べても、より高い説明力を提供するものなのである」(同書、195-196ページ)。戦闘における戦力運用が勝敗の決定的要因であると主張するビドゥル氏は、「軍事における革命(RMA: Revolution in Military Affairs) 」を過信してはいけないと警告しています。湾岸戦争における多国籍軍の記録的な圧勝は、精密誘導兵器などの最先端の軍事技術がもたらしたという主張は誇張されており、予見しうる将来、戦闘における軍事ドクトリンや作戦術の重要性は変わらないということです。

『軍事力』は、これまでの国際関係研究がややもすれば見過ごしてきた、観察や操作化が難しい軍事力の戦術的要因を概念化して理論を構築するとともに、それを事例研究、統計的検定、シミュレーションという3つの強力な科学的方法で検証しています。本書で示された戦力運用の近代システムと戦闘の勝敗の因果理論は、戦争のメカニズムや安全保障政策、軍事ドクトリンの策定に深い示唆を与えています。軍事力とは何かという国際政治の根本的問題に対して、説得的な回答を導き出した『軍事力』は秀逸な研究書といえるでしょう。軍事研究そのものを忌避する日本の学術界では、こうした戦闘における軍事力の使用方法や役割を正面から民間の学者が研究して、その成果を世に問うことは、なかなかできないかもしれません。本書は、軍事力を研究テーマとして包摂するアメリカの政治学や国際関係論の懐の深さをわれわれに痛感させるものです。それでもビドゥル氏は、アメリカにおける戦争研究の欠陥について、上記書の結論でこんな不満をもらしています。

「戦争の原因は防止方法を見つける望みを託され集中的に研究されてきた。確かに、戦争の防止は死活的な問題であるが、全ての戦争を防止することはできない。戦争を防止できないところでは、勝つことが負けることより、とてつもなく重要である。勝利と敗北の違いは、自由と抑圧あるいは生きるか死ぬかそれ自体の違いを意味し得るのだ…政治学者は戦争それ自体を研究事象外として扱うことが多い。戦争の原因は政治的なものであり、したがって研究の正当な対象とみなされる一方で、戦争の行動と結果は除外されるのが大抵なのである」(同書、207ページ)。

本書に寄せた推薦文で、戦略研究の大御所であるリチャード・ベッツ氏(コロンビア大学)は、「非常に重要な問題に関して非常に驚くべき主張を裏づけており、このことは部分的には論争を呼ぶだろうが、批判者はこれを反駁するのに苦労するだろう」と評しています。その論争になりそうなところについて、わたしが気になった点をいくつか指摘したいと思います。なお、ビドゥル氏が行った統計的検定については、小浜祥子氏(北海道大学)が、批判的な書評を『国家学会雑誌』第122巻第9-10号、2009年に発表していますので、そちらに譲り、わたしは別の側面から批評することにします。

『軍事力』の最大の問題は、戦略レベルと戦術レベルの分析を混同していることにありそうです。ビドゥル氏の近代システムの理論は、独立変数が戦力運用であり、従属変数は戦闘の勝敗です。軍隊が近代システムの諸要因に沿って戦力を運用すれば、戦闘での勝利しやすくなるという因果関係です。他方、リアリズムの国力や戦力の優位理論や攻撃・防御理論は、概して、「戦闘」ではなく「戦争」の発生や帰結を従属変数としています。ビドゥル氏の理論と標準的なリアリズムの理論では、説明する事象である従属変数が異なるのです。にもかかわらず、かれはやや強引に異なる変数を同列に扱おうとしています。こうした理論的な非整合性は、研究から導かれる含意に矛盾をもたらします。ビドゥル氏が選択した「ミヒャエル作戦」と「グッドウッド作戦」は、作戦あるいは戦術レベルの交戦であり、その勝敗と、戦略レベルの戦争の勝敗は別のものだということです。両作戦において、ドイツ軍は勝利を収めていますが、ドイツそのものは戦争で敗北しています。にもかかわらず、戦術レベルの戦闘における勝敗の要因を戦争に当てはめるのは無理があります。これは、ある医者が「手術は成功したが患者は死んだ。だけど、手術は成功したのだから、その術式は別の患者にも行えるはずだ」といっているようなものでしょう。

ビドゥル氏による物量の優位理論や攻撃防御理論の反証も少し強引なところがあります。たとえば、かれの分析によれば、GNPで優る国家は、戦争で6割以上の勝利をおさめています。プロ野球やメジャーリーグでは、勝率が6割近い球団は、優勝争いをする上位に入ります。戦争の帰結には、さまざまな要因が影響することを考慮すれば、勝率6割は決して低い確率ではないでしょう。攻撃・防御バランスは、戦争の独立変数としては因果効果が弱いかもしれませんが、戦争のコストの低下という媒介変数の「拡大条件」として、国家の戦争へのインセンティヴを高める要因として作用するとも推論されます。わたしは自著『パワー・シフトと戦争』(東海大学出版会、2010年)において、こうしたロジックをいくつかの事例研究により検証したところ、その妥当性が確認されたと結論づけました。ビドゥル氏も「砂漠の嵐作戦」の分析で部分的に認めているように、軍事テクノロジーが、国家の軍事行動や戦争の成り行きに少なからぬ影響を与えていることは否定できないのでしょう。

学術書を価値を示す1つの重要な指標は、どれだけ多くの研究者が当該文献を参照したか、です。グーグル・スカラーでビドゥル氏の『軍事力』を検索すると、被引用回数は、なんと1130回と表示されました。この数値は、間違いなく世界トップクラスです。それだけ同書の学術的価値は高いということです。また、本書は、数々の賞を獲得しています。外交問題評議会の「アーサー・ロス賞」、ハーバード大学の「ハンチントン賞」、「クープマン賞」などです。戦略研究の主要学術誌である Journal of Strategic Studies, Vol. 28, No. 3, June 2005 では、本書に関するラウンドテーブルを設けて、エリオット・コーエン氏(ジョンズ・ホプキンス大学)やローレンス・フリードマン氏(キングス・カレッジ)といった錚々たる学者が、同書の書評を寄せています。『軍事力』の学術的貢献を高く評価してのことでしょう。本書は、中国語と韓国語にも翻訳されています。ビドゥル著『軍事力』が、戦略研究や安全保障研究さらには国際関係理論の研究を進めるうえで、欠かせない価値のある研究書であることは間違いなさそうです。

スティーヴン・ビドゥル氏(コロンビア大学)による『軍事力―近代戦における勝利と敗北を説明する―(Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle)』(プリンストン大学出版局、2004年)は、こうした軍事力の理論的研究の隙間を埋める貴重で意義のある研究成果です。同書において、かれは近代戦の勝敗を分ける最も重要な要因は、「戦力運用(force employment)」であると主張します。リアリストは、概して、戦力(物量)の数的優劣や軍事技術の攻撃・防御バランスが戦争の帰趨を決めると論じてきました。ビドゥル氏は、こうした軍事力の物質的要因が戦闘の帰結に深く影響することを認めつつも、非物質的要因である戦力運用に因果関係の重みを置いています。すなわち、戦闘に従事する各国の軍隊が武器や兵士をどのように使うかが、その勝敗をもっとも分けるということです。そしてかれは、第一次世界大戦の末期に登場した戦力運用の方法を「近代システム(modern system)」と名づけて、その理論を第一次世界大戦におけるドイツの「ミヒャエル作戦」(春季攻勢)、第二次世界大戦におけるイギリスの「グッドウッド作戦」、湾岸戦争における多国籍軍の「砂漠の嵐作戦」の事例により検証しています。さらにビドゥル氏は、自らの理論を大標本(large-n)による統計分析で検定するととに、反実仮想実験の方法を用いたシミュレーションでも検証しています。定性的方法と定量的方法に加えてシミュレーションまで使ったかれの分析は、『軍事力』を他に類を見ないような重厚で厳密な研究成果にしています。

ここで軍事力の中核概念とされている「近代システム」とは、敵の火力にさらされる曝露を減少させること、自軍の前進を可能にする一方で、敵軍の前進を遅らせることに焦点を当てた戦術や作戦のことを指します。こうした近代システムを軍事組織が実行できるかできないかが、戦闘の勝敗を左右するということです。なお、ここでの従属変数は、陸上における中劣度から高劣度の紛争と定義されています。したがって、対テロ掃討作戦やゲリラ戦、海戦一般は含まれていません(同書、28ページ)。

なぜ軍事力を定義するのに「近代システム」が重要なのでしょうか。ビドゥル氏によれば、その理由は大きく2つあります。第1に、「国際関係の理論家がほとんど戦力運用を無視している」ことです(同書、18ページ)。第2に、オーソドックスな国力や戦力の優劣理論や攻撃・防御バランス理論では、「戦争」の勝敗を十分に説明できないことです(ここでの従属変数は、作戦レベルの戦闘ではなく、戦争〔1000人以上の戦死者をだした国家同士の武力衝突〕であることに注意してください)。1900年以後の戦争のデータセットにおいて、GNP、人口、軍人数、軍事支出、国家能力の指数で敵国を上回った国家が勝利を収める確率は、直観に反して、それほど高くないのです。GNPでは62%ですが、軍人数では49%と、コイン投げで裏表がでる確率を下回ってしまうのです。攻撃・防御といった軍事技術も戦争の結果をうまく説明できません。防御有利の期間では戦争開始国は負ける確率が高いはずであり、攻撃有利の期間では戦争開始国が勝つ確率が高くなるはずですが、データは、その確率があまり変わらないことを示しているのです。先行研究のレヴューからいえることは、戦争や戦闘の帰結を予測したり説明したりするには、新しい理論が必要であるということです。それが「近代システム」の理論なのです(同書、20-27ページ)。

作戦術としての「近代システム」は、攻撃でも防御でも、掩護(cover)、隠蔽(concealment)、分散(dispersion)、小部隊の機動(small-unit independent maneuver)、制圧(suppression)、諸兵科連合〔多様な武器の統合使用〕(combined arms integration)から構成されます。掩護や隠蔽は、標的となることを拒否することです。分散や機動は、小隊や分隊単位で地形を利用して行動することです。制圧は敵の火力を沈黙させることです。諸兵科連合(武器の統合使用)は、異なる兵器の弱点を相互に補うことで、それらの脆弱性を減らすことです。たとえば、第一次大戦末期の1918年において、後方から大砲により敵の前線を混乱させ、前方の歩兵がターゲットと交戦する戦術が登場しました。ナポレオン戦争から第一次大戦まで続いた「散兵線」をつくって前進する作戦行動は、このような複雑な「近代システム」へと適用進化したのです(同書、第3章)。

近代システムの理論は、上記書において事例研究により検証されています。最初の事例は、1918年3月21日から4月9日の第2次ソンムの戦いにおけるドイツ軍の「ミヒャエル作戦」(春季攻勢)です。この事例は「戦力優位理論」や「攻撃防御理論」にとって「再適合事例」です。なぜならば、ドイツ軍とイギリス軍の戦力比は1.17:1でほぼ互角であり、軍事技術は機関銃や塹壕などにより防御有利だったので、イギリス軍が勝ってドイツ軍が敗北すると予想するのに十分だからです。にもかかわらず、イギリス軍が負けてドイツ軍が勝ったとすれば、上記の理論の妥当性は疑わしくなります。結論から言えば、春季攻勢において、ドイツ軍は西部戦線における塹壕戦の膠着状態を打破して、開戦以来、最長となる65キロの前進を達成しました。ドイツ軍は長距離砲によりイギリス軍の塹壕を短時間で連続して攻撃しました。そしてドイツ軍の歩兵はその隊形を分散して、地形を広く遮蔽に利用しながら、イギリス軍の塹壕ラインを突撃攻撃して破ったのです。こうしたエビデンスは、近代システムの理論が予測するところと一致しています(同書、第5章)。

次の事例は、1944年7月18日から20日における「グッドウッド作戦」です。これも「戦力優位理」や「攻撃防御理論」にとって「再適合事例」です。なぜならば、イギリス軍はドイツ軍に対して兵力や戦車、航空機において圧倒的な優勢にあり、こうした兵器は攻撃を有利にするものだったからです。にもかかわらず、ドイツの寡兵はイギリスの大敵を食い止めたのです。紙幅の制約により戦闘の経過は省略して勝敗を分けたポイントだけを簡潔に述べれば、ドイツ軍は縦深防御態勢をとるなどして近代システムの戦術を非常に効果的に活用する一方で、イギリス軍は下級将校や下士官の統率や歩兵の技量などの問題もあり、大勢の犠牲者を出してしまいました。要するに、この戦闘の結果も近代システムの理論が代替理論に優る説明を提供するのです(同書、第6章)。最後の事例は、1991年1月17日から2月28日における「砂漠の嵐作戦」です。これは戦力優位理論、攻撃防御理論、近代システムの理論のすべてが当てはまりそうな事例です。すなわち、アメリカを中心とする多国籍軍がイラク軍を戦力で圧倒しており、精密誘導兵器などは攻撃を有利にしていました。そして戦闘の結果は、周知に通り、多国籍軍が近代戦における記録的に少ない戦死者(上記書では47名ですが、後の調査では151名と記録されています)で、イラク軍に圧勝しました。この戦闘がどの理論の予測と一致するかは、過程追跡により見極めなければなりません。この事例を分析したビドゥル氏は、以下の結論に達しています。

「アメリカ軍は下級将校や下士官でさえ、小規模部隊において独立して作戦行動をとるよう訓練されており、問題を解決する戦術的判断を自分自身で下すことにより、前進して攻撃を続けた…テクノロジーは戦力運用の効果を拡大した…イラクが独立した小規模部隊を効果的に運用できなかったため、多国籍軍の航空および地上のテクノロジーの組み合わせ(による攻撃)に脆弱にされてしまい、航空機による攻撃は(イラク軍の火力を)制圧する目的に本質的に役立った。すなわち、これらの攻撃はイラク軍を守勢に立たせ、反撃する能力を減じたのだ」(同書、141、146-147ページ)。

ビドゥル氏は、砂漠の嵐作戦が決定的事例研究ではないことを補強するためでしょう、反実仮想を使ったシミュレーションを続けて行っています。ここでは①「もしイラク軍が十分に近代システムを実行していたらどうなっていたのか」、②「アメリカが進歩したテクノロジーを持っていなかったらどうなっていたのか」という「イフ」を「ローレンス・リバモア国立研究所」の「ヤヌス・システム」を使って検証しています。このシミュレーションの結果は、かれによれば、近代システム理論と一致する一方で、オーソドックスな理論とは不一致だったということです。シミュレーションを行うと、戦力とテクノロジーで優っていても、近代システムの防御に対しては、ごく小さな損害での勝利をあげることはできなかったのです。このことは、攻撃側の軍事テクノロジーの威力は、敵軍が近代システムの戦術をとっているか否かで、大きく変わるということです(同書、第10章)。

こうした研究結果は、物質的要因から構成される軍事力の概念に依拠した国際関係理論が、論理的・経験的に深刻な問題を孕んでいることを示していると、ビドゥル氏は批判しています。「物量的優位の重要性は誇張されており、そうした物量を幅広く使用することの役割が過小評価されている。ひるがえって、このことは(軍事)ドクトリンと戦術が十分に異なれば、軍事的結果に大きな違いをもたらし得ることを示唆しているのだ…ドクトリンすなわち戦力運用は、これまで戦争の説明で有力な物質的要因に比べても、より高い説明力を提供するものなのである」(同書、195-196ページ)。戦闘における戦力運用が勝敗の決定的要因であると主張するビドゥル氏は、「軍事における革命(RMA: Revolution in Military Affairs) 」を過信してはいけないと警告しています。湾岸戦争における多国籍軍の記録的な圧勝は、精密誘導兵器などの最先端の軍事技術がもたらしたという主張は誇張されており、予見しうる将来、戦闘における軍事ドクトリンや作戦術の重要性は変わらないということです。

『軍事力』は、これまでの国際関係研究がややもすれば見過ごしてきた、観察や操作化が難しい軍事力の戦術的要因を概念化して理論を構築するとともに、それを事例研究、統計的検定、シミュレーションという3つの強力な科学的方法で検証しています。本書で示された戦力運用の近代システムと戦闘の勝敗の因果理論は、戦争のメカニズムや安全保障政策、軍事ドクトリンの策定に深い示唆を与えています。軍事力とは何かという国際政治の根本的問題に対して、説得的な回答を導き出した『軍事力』は秀逸な研究書といえるでしょう。軍事研究そのものを忌避する日本の学術界では、こうした戦闘における軍事力の使用方法や役割を正面から民間の学者が研究して、その成果を世に問うことは、なかなかできないかもしれません。本書は、軍事力を研究テーマとして包摂するアメリカの政治学や国際関係論の懐の深さをわれわれに痛感させるものです。それでもビドゥル氏は、アメリカにおける戦争研究の欠陥について、上記書の結論でこんな不満をもらしています。

「戦争の原因は防止方法を見つける望みを託され集中的に研究されてきた。確かに、戦争の防止は死活的な問題であるが、全ての戦争を防止することはできない。戦争を防止できないところでは、勝つことが負けることより、とてつもなく重要である。勝利と敗北の違いは、自由と抑圧あるいは生きるか死ぬかそれ自体の違いを意味し得るのだ…政治学者は戦争それ自体を研究事象外として扱うことが多い。戦争の原因は政治的なものであり、したがって研究の正当な対象とみなされる一方で、戦争の行動と結果は除外されるのが大抵なのである」(同書、207ページ)。

本書に寄せた推薦文で、戦略研究の大御所であるリチャード・ベッツ氏(コロンビア大学)は、「非常に重要な問題に関して非常に驚くべき主張を裏づけており、このことは部分的には論争を呼ぶだろうが、批判者はこれを反駁するのに苦労するだろう」と評しています。その論争になりそうなところについて、わたしが気になった点をいくつか指摘したいと思います。なお、ビドゥル氏が行った統計的検定については、小浜祥子氏(北海道大学)が、批判的な書評を『国家学会雑誌』第122巻第9-10号、2009年に発表していますので、そちらに譲り、わたしは別の側面から批評することにします。

『軍事力』の最大の問題は、戦略レベルと戦術レベルの分析を混同していることにありそうです。ビドゥル氏の近代システムの理論は、独立変数が戦力運用であり、従属変数は戦闘の勝敗です。軍隊が近代システムの諸要因に沿って戦力を運用すれば、戦闘での勝利しやすくなるという因果関係です。他方、リアリズムの国力や戦力の優位理論や攻撃・防御理論は、概して、「戦闘」ではなく「戦争」の発生や帰結を従属変数としています。ビドゥル氏の理論と標準的なリアリズムの理論では、説明する事象である従属変数が異なるのです。にもかかわらず、かれはやや強引に異なる変数を同列に扱おうとしています。こうした理論的な非整合性は、研究から導かれる含意に矛盾をもたらします。ビドゥル氏が選択した「ミヒャエル作戦」と「グッドウッド作戦」は、作戦あるいは戦術レベルの交戦であり、その勝敗と、戦略レベルの戦争の勝敗は別のものだということです。両作戦において、ドイツ軍は勝利を収めていますが、ドイツそのものは戦争で敗北しています。にもかかわらず、戦術レベルの戦闘における勝敗の要因を戦争に当てはめるのは無理があります。これは、ある医者が「手術は成功したが患者は死んだ。だけど、手術は成功したのだから、その術式は別の患者にも行えるはずだ」といっているようなものでしょう。

ビドゥル氏による物量の優位理論や攻撃防御理論の反証も少し強引なところがあります。たとえば、かれの分析によれば、GNPで優る国家は、戦争で6割以上の勝利をおさめています。プロ野球やメジャーリーグでは、勝率が6割近い球団は、優勝争いをする上位に入ります。戦争の帰結には、さまざまな要因が影響することを考慮すれば、勝率6割は決して低い確率ではないでしょう。攻撃・防御バランスは、戦争の独立変数としては因果効果が弱いかもしれませんが、戦争のコストの低下という媒介変数の「拡大条件」として、国家の戦争へのインセンティヴを高める要因として作用するとも推論されます。わたしは自著『パワー・シフトと戦争』(東海大学出版会、2010年)において、こうしたロジックをいくつかの事例研究により検証したところ、その妥当性が確認されたと結論づけました。ビドゥル氏も「砂漠の嵐作戦」の分析で部分的に認めているように、軍事テクノロジーが、国家の軍事行動や戦争の成り行きに少なからぬ影響を与えていることは否定できないのでしょう。

学術書を価値を示す1つの重要な指標は、どれだけ多くの研究者が当該文献を参照したか、です。グーグル・スカラーでビドゥル氏の『軍事力』を検索すると、被引用回数は、なんと1130回と表示されました。この数値は、間違いなく世界トップクラスです。それだけ同書の学術的価値は高いということです。また、本書は、数々の賞を獲得しています。外交問題評議会の「アーサー・ロス賞」、ハーバード大学の「ハンチントン賞」、「クープマン賞」などです。戦略研究の主要学術誌である Journal of Strategic Studies, Vol. 28, No. 3, June 2005 では、本書に関するラウンドテーブルを設けて、エリオット・コーエン氏(ジョンズ・ホプキンス大学)やローレンス・フリードマン氏(キングス・カレッジ)といった錚々たる学者が、同書の書評を寄せています。『軍事力』の学術的貢献を高く評価してのことでしょう。本書は、中国語と韓国語にも翻訳されています。ビドゥル著『軍事力』が、戦略研究や安全保障研究さらには国際関係理論の研究を進めるうえで、欠かせない価値のある研究書であることは間違いなさそうです。