小学生の頃、私は「明智光秀の死をもって戦国時代は終わる」という考えに「深く影響されて」いました。それから知識は多少増えました。しかし「この考え方」は「さほど間違っていないのではないか」と今でも考えています。

「光秀の死とともに、ひとつの時代が終わる。戦国と呼ばれ、乱世と呼ばれた時代、一介の油商人山崎屋庄九朗が、美濃一国の主、斉藤道三となりえた時代、尾張のうつけと呼ばれた悪童が、天下の権を握りえた時代、人が力と知恵の限りを尽くし、国盗りの夢と野望を色鮮やかに織り成した時代は、ここに終わりをつげる。」

「そして歴史は中世の破壊から近世の建設へと、新しき秩序を作る人々を迎え入れようとしていた」

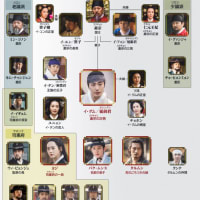

大河「国盗り物語」の「最後のナレーション」です。斎藤道三は二代で国盗りだよ、ぐらいの批判はできるかも知れません。でも「歴史認識」として「大きく間違っている」と言えるでしょうか。

「人が力と知恵の限りを尽くし、国盗りの夢と野望を色鮮やかに織り成した時代」という所は特に好きです。むろん戦国は悲惨な時代であったわけですが、「暗黒面だけを見る」ことが正しい認識につながるわけではありません。

ということで、

「麒麟がくる」が上記の認識に基づいて作られる(であろうことは)、至極当然だと思います。

「信長は中世の破壊者なんかじゃないよ。古い秩序も重んじていたんだよ」という人もいるでしょう。でも「現実の行動」としては「明らかに破壊者」です。「そりゃ人間だから、古い秩序を重んじる側面がなかったなんてことはありえないが、比叡山の焼き討ちといい、一向一揆のせん滅といい、天皇の位置の戦略的引き上げ(将軍権威の格下げ)といい、破壊的側面の方がやや大きい」と思うわけです。信長が「どう言っているか」ではなく「どう行動したか」を見るべきでしょう。

まあ、人間が「完全に守旧派である」ことも「完全に革新的破壊者である」こともありえません。「人間」だからです。私だって誰だって古いものを重んじることもあれば、新しいものを希求することもあります。

大河「真田丸」の秀吉ですが、「太政大臣になった」と言って喜びます。周りからも祝福されます。そのすぐあと、淀殿とのシーンになって「実はそんなに嬉しくない」と言います。三谷さん、見事に描いていると思います。誰だって両面があるのです。真田ものの場合、主人公格の「真田昌幸」が「表裏比興の者」ですから、人間を二面性を持って描くことが必要となった結果かも知れませんが、その他の武将についてもほぼ「表裏を持った人間」として描いています。上杉景勝などはその代表格です。

話がズレたというか、信長像についてやや文字を使い過ぎました。

光秀に戻ります。

「運ではない。(山崎の戦いは)負けるべくして負けた戦かも知れぬ。すでに下剋上の世は遠く、人々は主信長を討った自分を見はなし初めている。しかし他にどんな生き方ができたというのか。死ねぬ。なんとしても生き延びる。この手で乱世を終わらせ、この目でそれを見、この耳で人々の喜びの声をきかねば」

正確ではないのですが、これが大河「国盗り物語」における光秀の死の場面の言葉です。

・すでに下剋上の世は終わりはじめていたが、光秀としては行動するしかなかったこと

・光秀としては乱世の収束を目指して本能寺の変を起こしたと考えていること

そういう認識を読み取ることができます。「1973年の明智光秀」はこういう武将として描かれてたのです。それがその後「へたれ貴族みたいな男」として描かれることが多くなってしまった。

「麒麟がくる」の光秀も「だいぶモダンな人物として描かれるであろうが、一貫して乱世の収束を目指した男として描かれるであろうこと」は確実です。

それは「新しい光秀像」ではなく、47年前に描かれた光秀像の「再発見」なのです。

史実としての光秀が「その通りの人物」であったとは思いません。しかし史実においても「彼が意識的ではないにせよ果たした役割」は、「結果として乱世を収束させる」ことになりました。豊臣秀吉の登場です。「だから光秀は偉い」とは言いません。偉くもありません。「本人は意識しなかったであろうが、後世の視点から見れば、結果として大きな仕事をした。光秀自身もびっくりであろう」という風に言っているのです。

「麒麟がくる」や「国盗り物語」の光秀を「史実である」と考える人間はいないだろうし、その必要もありません。フィクションだから。

しかし「光秀の死をもって戦国時代は終わる」という認識は「考えるに値するもの」だと私は思っています。

「光秀の死とともに、ひとつの時代が終わる。戦国と呼ばれ、乱世と呼ばれた時代、一介の油商人山崎屋庄九朗が、美濃一国の主、斉藤道三となりえた時代、尾張のうつけと呼ばれた悪童が、天下の権を握りえた時代、人が力と知恵の限りを尽くし、国盗りの夢と野望を色鮮やかに織り成した時代は、ここに終わりをつげる。」

「そして歴史は中世の破壊から近世の建設へと、新しき秩序を作る人々を迎え入れようとしていた」

大河「国盗り物語」の「最後のナレーション」です。斎藤道三は二代で国盗りだよ、ぐらいの批判はできるかも知れません。でも「歴史認識」として「大きく間違っている」と言えるでしょうか。

「人が力と知恵の限りを尽くし、国盗りの夢と野望を色鮮やかに織り成した時代」という所は特に好きです。むろん戦国は悲惨な時代であったわけですが、「暗黒面だけを見る」ことが正しい認識につながるわけではありません。

ということで、

「麒麟がくる」が上記の認識に基づいて作られる(であろうことは)、至極当然だと思います。

「信長は中世の破壊者なんかじゃないよ。古い秩序も重んじていたんだよ」という人もいるでしょう。でも「現実の行動」としては「明らかに破壊者」です。「そりゃ人間だから、古い秩序を重んじる側面がなかったなんてことはありえないが、比叡山の焼き討ちといい、一向一揆のせん滅といい、天皇の位置の戦略的引き上げ(将軍権威の格下げ)といい、破壊的側面の方がやや大きい」と思うわけです。信長が「どう言っているか」ではなく「どう行動したか」を見るべきでしょう。

まあ、人間が「完全に守旧派である」ことも「完全に革新的破壊者である」こともありえません。「人間」だからです。私だって誰だって古いものを重んじることもあれば、新しいものを希求することもあります。

大河「真田丸」の秀吉ですが、「太政大臣になった」と言って喜びます。周りからも祝福されます。そのすぐあと、淀殿とのシーンになって「実はそんなに嬉しくない」と言います。三谷さん、見事に描いていると思います。誰だって両面があるのです。真田ものの場合、主人公格の「真田昌幸」が「表裏比興の者」ですから、人間を二面性を持って描くことが必要となった結果かも知れませんが、その他の武将についてもほぼ「表裏を持った人間」として描いています。上杉景勝などはその代表格です。

話がズレたというか、信長像についてやや文字を使い過ぎました。

光秀に戻ります。

「運ではない。(山崎の戦いは)負けるべくして負けた戦かも知れぬ。すでに下剋上の世は遠く、人々は主信長を討った自分を見はなし初めている。しかし他にどんな生き方ができたというのか。死ねぬ。なんとしても生き延びる。この手で乱世を終わらせ、この目でそれを見、この耳で人々の喜びの声をきかねば」

正確ではないのですが、これが大河「国盗り物語」における光秀の死の場面の言葉です。

・すでに下剋上の世は終わりはじめていたが、光秀としては行動するしかなかったこと

・光秀としては乱世の収束を目指して本能寺の変を起こしたと考えていること

そういう認識を読み取ることができます。「1973年の明智光秀」はこういう武将として描かれてたのです。それがその後「へたれ貴族みたいな男」として描かれることが多くなってしまった。

「麒麟がくる」の光秀も「だいぶモダンな人物として描かれるであろうが、一貫して乱世の収束を目指した男として描かれるであろうこと」は確実です。

それは「新しい光秀像」ではなく、47年前に描かれた光秀像の「再発見」なのです。

史実としての光秀が「その通りの人物」であったとは思いません。しかし史実においても「彼が意識的ではないにせよ果たした役割」は、「結果として乱世を収束させる」ことになりました。豊臣秀吉の登場です。「だから光秀は偉い」とは言いません。偉くもありません。「本人は意識しなかったであろうが、後世の視点から見れば、結果として大きな仕事をした。光秀自身もびっくりであろう」という風に言っているのです。

「麒麟がくる」や「国盗り物語」の光秀を「史実である」と考える人間はいないだろうし、その必要もありません。フィクションだから。

しかし「光秀の死をもって戦国時代は終わる」という認識は「考えるに値するもの」だと私は思っています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます