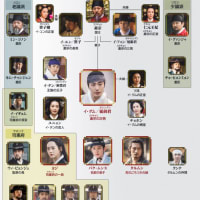

「麒麟がくる」の話です。史実とは基本関係ありません。

1、明智光秀

乱世の収束を願う武士です。「武士の本当の使命とは何か」とか、大河の主人公らしからぬ観念的なことを考えているようです。悩める若者でしょう。脚本家は「太平記」の池端さん等です。つまりは「大河ドラマ太平記の足利尊氏のような若者」だと思います。光秀と尊氏、立場が似ています。最初は悩める若者、やがて成長ということです。脚本には前川さんという人もいて、この方はコメディ的要素担当だと予想します。池端さんだけだと、やや固いのです。「真田丸を意識した作品」となりそうです。

2、織田信長

既に「古い秩序つまり伝統、朝廷、幕府を重視する保守的側面も強調」とされています。そういう人物だということです。経済的能力も強調されるそうです。

「光秀の盟友」とのことです。つまり途中までは「乱世収束」という光秀の願いを「共有」します。おそらくあの退屈な「天下静謐論」が採用されるのでしょう。

とにかく(途中までは)「いつもの虐殺好きのサイコパスではない」ということです。比叡山の焼き討ちなんぞも「何度も何度も交渉した末に決裂して仕方なくやる」という描き方をされるでしょう。

今のところ「村の者と同じになってやらねば、化け物は見えぬ」というセリフしか公開されていません。格好も「農民の格好」で信長公記の「かぶき者の格好」でもありません。

「化け物がいるなら村の者と同じ視線になって確かめる」ということなのか。「池の水を抜いて大蛇の存在を確かめた、否定した」という信長公記の記述が元ネタかもしれません。

そうすると「実証的な態度を有した、それ故に変わり者、うつけとされた若者」なのかなと予想します。ちなみに「池の水を抜く」が映像化された記憶は私にはありません。できれば映像化してほしい。

親父の葬式で「くわと抹香を投げつける」、これも信長公記にありますが、久々に映像化してほしいものです。

3、斎藤道三

1544年の加納口の戦いからが描かれるようです。斎藤道三対織田信秀です。

この戦いは信長公記では尾張兵5000人が死んだとされています。そんなに死んだら尾張に兵はいなくなってしまいます。

斎藤道三軍の兵数は分かりませんが、ドラマ映像によると2万対4千とされます。「いくさは数ではない。そのことを思い知らせてやる」と斎藤道三、本木さんは言っています。

少数で持って大軍を破る。真田昌幸みたいな斎藤道三なのかなと思います。おそらく道三も表裏比興の者とされるのでしょう。

ビジュアル的にかっこいい道三です。いつもの「はげ頭の道三」ではありません。

映像的な美しさ、色の華やかさ、武将のかっこよさ、そういうものにこだわる作品となるのでしょう。「真田丸」ほどコメディ要素はないでしょうが、「真田丸」を強く意識した作品となりそうな予感ががします。また「信長協奏曲」の「雰囲気」も取り入れるでしょう。ただし全体の流れとしては「泣く泣く反逆する光秀」ということで、同じ脚本家が足利尊氏を描いた大河「太平記」に似た構造の作品となるでしょう。

1、明智光秀

乱世の収束を願う武士です。「武士の本当の使命とは何か」とか、大河の主人公らしからぬ観念的なことを考えているようです。悩める若者でしょう。脚本家は「太平記」の池端さん等です。つまりは「大河ドラマ太平記の足利尊氏のような若者」だと思います。光秀と尊氏、立場が似ています。最初は悩める若者、やがて成長ということです。脚本には前川さんという人もいて、この方はコメディ的要素担当だと予想します。池端さんだけだと、やや固いのです。「真田丸を意識した作品」となりそうです。

2、織田信長

既に「古い秩序つまり伝統、朝廷、幕府を重視する保守的側面も強調」とされています。そういう人物だということです。経済的能力も強調されるそうです。

「光秀の盟友」とのことです。つまり途中までは「乱世収束」という光秀の願いを「共有」します。おそらくあの退屈な「天下静謐論」が採用されるのでしょう。

とにかく(途中までは)「いつもの虐殺好きのサイコパスではない」ということです。比叡山の焼き討ちなんぞも「何度も何度も交渉した末に決裂して仕方なくやる」という描き方をされるでしょう。

今のところ「村の者と同じになってやらねば、化け物は見えぬ」というセリフしか公開されていません。格好も「農民の格好」で信長公記の「かぶき者の格好」でもありません。

「化け物がいるなら村の者と同じ視線になって確かめる」ということなのか。「池の水を抜いて大蛇の存在を確かめた、否定した」という信長公記の記述が元ネタかもしれません。

そうすると「実証的な態度を有した、それ故に変わり者、うつけとされた若者」なのかなと予想します。ちなみに「池の水を抜く」が映像化された記憶は私にはありません。できれば映像化してほしい。

親父の葬式で「くわと抹香を投げつける」、これも信長公記にありますが、久々に映像化してほしいものです。

3、斎藤道三

1544年の加納口の戦いからが描かれるようです。斎藤道三対織田信秀です。

この戦いは信長公記では尾張兵5000人が死んだとされています。そんなに死んだら尾張に兵はいなくなってしまいます。

斎藤道三軍の兵数は分かりませんが、ドラマ映像によると2万対4千とされます。「いくさは数ではない。そのことを思い知らせてやる」と斎藤道三、本木さんは言っています。

少数で持って大軍を破る。真田昌幸みたいな斎藤道三なのかなと思います。おそらく道三も表裏比興の者とされるのでしょう。

ビジュアル的にかっこいい道三です。いつもの「はげ頭の道三」ではありません。

映像的な美しさ、色の華やかさ、武将のかっこよさ、そういうものにこだわる作品となるのでしょう。「真田丸」ほどコメディ要素はないでしょうが、「真田丸」を強く意識した作品となりそうな予感ががします。また「信長協奏曲」の「雰囲気」も取り入れるでしょう。ただし全体の流れとしては「泣く泣く反逆する光秀」ということで、同じ脚本家が足利尊氏を描いた大河「太平記」に似た構造の作品となるでしょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます