麒麟がくる初回「光秀、西へ」の最初の感想です。ビデオを見返したら、また書くと思います。ツイッターのように、短文を連ねます。

・画面が綺麗だ。カラフルだ。そうなることは知っていたが、それにしてもカラフルだ。

・音楽もよい。特にオープニングが良い。

・最初の方は映画「七人の侍」か。

・初回を見て、特に大きな不満がない大河ドラマは珍しい。ほぼ予想通りであるが、光秀の描き方は予想と少し違っていた。

・斎藤道三が槍を振るっていた。良い演出だ。かっこいい道三を久々に見た。泣きそうになった。

・経済にこだわる道三対武士のほこりの光秀、という構図は、やがて崩れていくと思う。光秀も軍団を動かせば、経済について学んでいくはず。

・それでも光秀のキーワードは「誇り」なのであろう。本能寺の変の原因も「誇り」ということになろう。(個人的恨みではなく、もっと高い次元の理由づけがなされるはず)

・「人買い」「奴隷商人」が描かれていた。

・関所の理不尽、野盗の姿も描かれていた。

・戦国の悲惨さ(本当はこうだった)は描かれていたが、衣装がカラフルなので、リアルな悲惨さではなかった。それぐらいがちょうどいいと思う。本当にリアルに描かれたら見ていられない。

・帰蝶が「美濃国内で、おそらく土岐氏とすでに結婚して」いた。一応そういう史料はあるみたいだけど。川口さんの帰蝶は素敵だと思った。

・マチャアキの演技は今一つだったかな。重要な役だけに評価が辛くなる。

・門脇麦さんは魅力的な表情をしている。意志の強そうな顔立ちだ。素敵な女優さんだと思う。

・あれだけ駒に心を開きながら、結局はヒロ子と結婚する。どう整合性をつけるのか。つけないのか。

・駒を救った「大きな手の武士」。誰だ?斎藤道三の父?明智光秀の父?おそらく光秀の父だろうな。

・戦国の理不尽さをまざまざと見て、世を変えないといけないと思う光秀、もっと前から美濃の様子を見て気付いていてもいい気もするが、物語としては分かりやすくてよい。

・長いセリフが多かった。私は嫌いではない。誰が話し手かにもよるけれど。

・「史実を基にしたフィクション」であることが「演出から」はっきりと分かった。フィクションなのだ。だから楽しい。「これが史実だ」的な描き方をしていない。それが良い。幕末や近代史では過度なフィクションは排除すべきであるが、現代と直接にはつながらない戦国史ではある程度のフィクションが許容されてもいいと思っている。

・麒麟がイメージ映像としても出てこなかった、気がする。ちゃんと見返してみたい。

・最後にちょっと理屈っぽい意見。

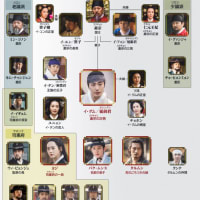

人物の描き方が多重性を持っていて安心した。松永久秀に道三をほめさせ、光秀にはけなさせる。さらに本人を映像で描く。結果人物は二重、三重の解釈が可能な人物となって「見ている側に解釈の余地を与える」ことになる。それが良かったと思う。

時代劇を書きなれていない作家だと「平清盛は武士の世を開いた素晴らしい武将であった」と「ナレーターに語らせてしまう」、それではこっちに解釈の余地がなくなる。しかも見ていてもどこがそんなに素晴らしいのかよくわからなかったりする。

「光秀と道三には距離があり、師匠弟子の関係ではない」という設定のせいもあるだろう。しかし今後も人物は多重性、多層性を持って描いてほしい。一面的な「決めつけた描き方」をしてほしくない。特に「織田信長」に対してそれを期待している。

というわけで、第一話はよかったと思います。今後気になるには、「同じ脚本家の」あの「大河太平記」の足利尊氏のように、光秀が「高貴な将軍様に惚れ込んで」、ちまちまとくだらないことを思い悩み、行動力をなくしてしまったりしないかということです。大河「太平記」は名作でした。しかしどこが魅力的かも分からない後醍醐天皇に真田さんの足利尊氏が惚れ込み、徐々に優柔不断な男になっていく様はいただけなかった。あんなストーリーは嫌だなと思います。

「麒麟がくる」については、他に二十ほどブログを以前から書いていますので、よろしかったらご覧ください。

・画面が綺麗だ。カラフルだ。そうなることは知っていたが、それにしてもカラフルだ。

・音楽もよい。特にオープニングが良い。

・最初の方は映画「七人の侍」か。

・初回を見て、特に大きな不満がない大河ドラマは珍しい。ほぼ予想通りであるが、光秀の描き方は予想と少し違っていた。

・斎藤道三が槍を振るっていた。良い演出だ。かっこいい道三を久々に見た。泣きそうになった。

・経済にこだわる道三対武士のほこりの光秀、という構図は、やがて崩れていくと思う。光秀も軍団を動かせば、経済について学んでいくはず。

・それでも光秀のキーワードは「誇り」なのであろう。本能寺の変の原因も「誇り」ということになろう。(個人的恨みではなく、もっと高い次元の理由づけがなされるはず)

・「人買い」「奴隷商人」が描かれていた。

・関所の理不尽、野盗の姿も描かれていた。

・戦国の悲惨さ(本当はこうだった)は描かれていたが、衣装がカラフルなので、リアルな悲惨さではなかった。それぐらいがちょうどいいと思う。本当にリアルに描かれたら見ていられない。

・帰蝶が「美濃国内で、おそらく土岐氏とすでに結婚して」いた。一応そういう史料はあるみたいだけど。川口さんの帰蝶は素敵だと思った。

・マチャアキの演技は今一つだったかな。重要な役だけに評価が辛くなる。

・門脇麦さんは魅力的な表情をしている。意志の強そうな顔立ちだ。素敵な女優さんだと思う。

・あれだけ駒に心を開きながら、結局はヒロ子と結婚する。どう整合性をつけるのか。つけないのか。

・駒を救った「大きな手の武士」。誰だ?斎藤道三の父?明智光秀の父?おそらく光秀の父だろうな。

・戦国の理不尽さをまざまざと見て、世を変えないといけないと思う光秀、もっと前から美濃の様子を見て気付いていてもいい気もするが、物語としては分かりやすくてよい。

・長いセリフが多かった。私は嫌いではない。誰が話し手かにもよるけれど。

・「史実を基にしたフィクション」であることが「演出から」はっきりと分かった。フィクションなのだ。だから楽しい。「これが史実だ」的な描き方をしていない。それが良い。幕末や近代史では過度なフィクションは排除すべきであるが、現代と直接にはつながらない戦国史ではある程度のフィクションが許容されてもいいと思っている。

・麒麟がイメージ映像としても出てこなかった、気がする。ちゃんと見返してみたい。

・最後にちょっと理屈っぽい意見。

人物の描き方が多重性を持っていて安心した。松永久秀に道三をほめさせ、光秀にはけなさせる。さらに本人を映像で描く。結果人物は二重、三重の解釈が可能な人物となって「見ている側に解釈の余地を与える」ことになる。それが良かったと思う。

時代劇を書きなれていない作家だと「平清盛は武士の世を開いた素晴らしい武将であった」と「ナレーターに語らせてしまう」、それではこっちに解釈の余地がなくなる。しかも見ていてもどこがそんなに素晴らしいのかよくわからなかったりする。

「光秀と道三には距離があり、師匠弟子の関係ではない」という設定のせいもあるだろう。しかし今後も人物は多重性、多層性を持って描いてほしい。一面的な「決めつけた描き方」をしてほしくない。特に「織田信長」に対してそれを期待している。

というわけで、第一話はよかったと思います。今後気になるには、「同じ脚本家の」あの「大河太平記」の足利尊氏のように、光秀が「高貴な将軍様に惚れ込んで」、ちまちまとくだらないことを思い悩み、行動力をなくしてしまったりしないかということです。大河「太平記」は名作でした。しかしどこが魅力的かも分からない後醍醐天皇に真田さんの足利尊氏が惚れ込み、徐々に優柔不断な男になっていく様はいただけなかった。あんなストーリーは嫌だなと思います。

「麒麟がくる」については、他に二十ほどブログを以前から書いていますので、よろしかったらご覧ください。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます