第349回のゲストは伊敷歴史研究会池田会長さん、そしてお話の内容は薩摩藩時代にあった南泉院という天台宗のお寺のことでした。池田さんは「天台宗と言えば?」との問いかけで話をはじめられましたが、その時私の頭に浮かんだのは「霜月会(しもつきえ)」のことでした。

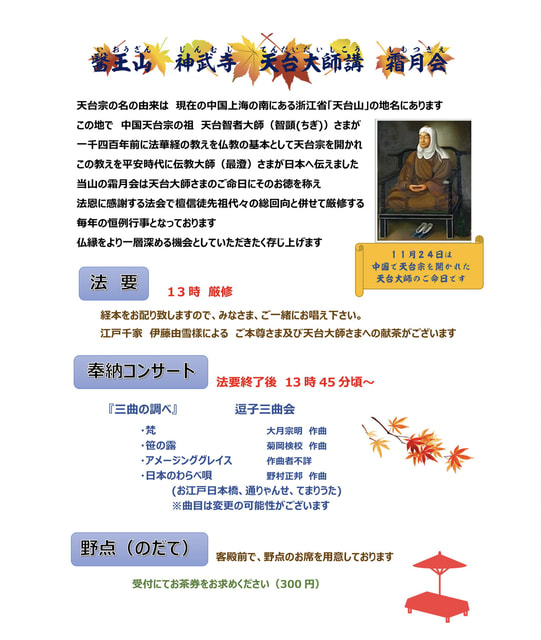

24日、逗子の神武寺の「霜月会」に行ってきたのです。法要(ほうよう)とは知らずに三曲会への誘いと思って伺ったのですが、天台宗の経文(きょうもん)も唱(とな)え、野点(のだて)の席など大変贅沢な時間を持つことができました。

これとは別に池田さんの話に関連することで、3日ほど前に読んだ雑誌の記事のことです。「月刊日本」12月号記載の〝「隠れ念仏」を産んだ、薩摩の宗教政策〟によると、日本で一番切り花が売れるのが鹿児島県で、生花店の人口10万にあたりの数でもダントツの一位だというのです。なぜ鹿児島では切り花を買う人が多いのか、答えは「仏花(ぶっか)」。鹿児島県の人たちの先祖供養の気持ちの篤(あつ)さは他県の人には想像もつかないほどだ、と書かれています。毎日墓参りをする人も珍しくない、そうです。

話は我が家のことになりますが、父母の月命日の何れかの日に墓参りをしてきました。11月は1日が母、27日が父の命日でしたので二回になりました。

27日に行った時、隣の墓に花が飾られていました。

私の記憶ではこの20余年間、その間の春秋の彼岸お盆に正月、それに月命日を含めて一度も隣のお墓に花を見たことがありませんでした。飾られているこの花は花屋の仏花ではありません、私の家も同じですが庭の花のようです。この家の家族に何かが変わったのでしょう。

鹿児島の話に戻ります、先ほどの記事は「切り花の消費量から見るかぎり、日本で最も信仰深いのは鹿児島県人であると定義もできる」と続けています。私の場合、墓参りも神武寺の法要参加も信仰心というようなものではありません、多分隣の墓の花を携えて来た人も同じでしょう。鹿児島県人の墓参りの全てが信仰心の現れとは言えないと思います。「墓に花」という行為の継続は信仰とは言えなくても、何かを願うこと何かを実現することへの力の継続です、そして何かを変えていきます。

さて、この写真は南泉院の石像で廃仏毀釈の時「首のあたりから切断された」ものです。

https://4travel.jp/travelogue/10638638

明治維新150周年も終わりに近づいています、その間にあった廃仏毀釈は明治政府の主導による全国的な運動のなか、鹿児島県は特に徹底されました。しかし、南泉院が130年後に再興されたように、一時的な急激な変化は大きな変化ではありますが、全てを変え尽くすものではありません。多数者の長期に渡る変化の努力こそ、本質的な変化を造りだすものでしょう。

「日本一の信仰県鹿児島」から明治維新ならぬ「21世紀型国づくり」とも言える変化がどんな形で現れてくるのか、「てんがらもんラジオ」をはじめ「FMぎんが」の継続もその変化の一翼を担っているように思えて来ます。