最初に「いざ、鎌倉!」ならぬ「いざ、真田丸!」という写真を、

これは上田城公園に入る橋の下です。下の道は堀の跡で私が上田にいた頃は電車が通っていて、真田へ向かう線でした。この堀跡を挟んで左手の建物が新築の第二中学校、元南小学校の後で、小学校は我が母校です。

立ち並ぶ「真田丸」の幟を見ていると「いざ、見参!」という気分になります、単純で純情なものです、場所は上田城公園内旧上田市民会館。

入口は長蛇の列というほどではありませんが、かなりの入りかと思われます。

中の様子は、 http://ueda-sanadamaru.com/overview/ をクリックしてご覧下さい、そして機会があればおいで下さい。

戻って観たのは第七回「奪回」。

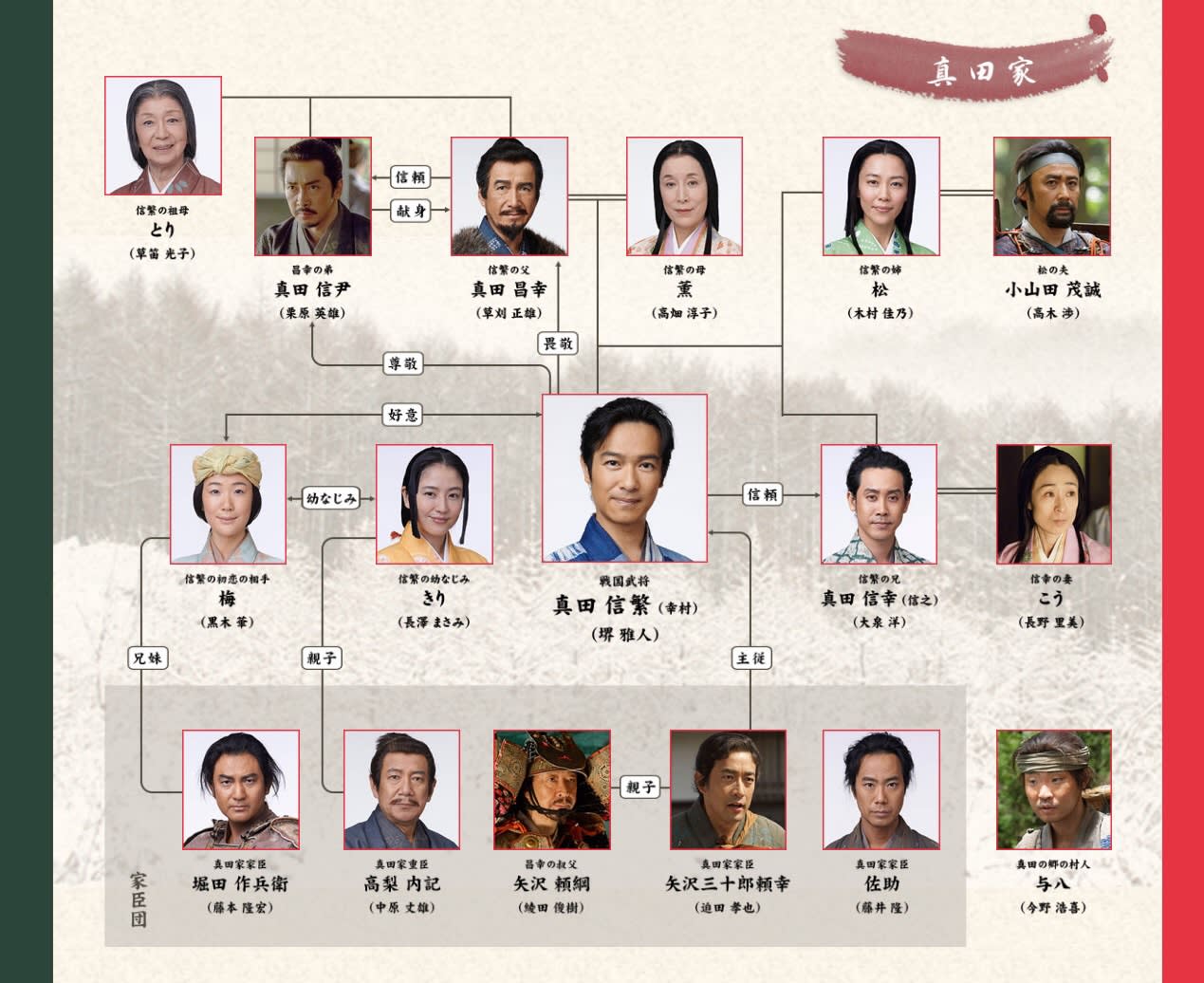

この奪回には人質を取り戻すと領地を奪い返すの二つの意味があるのですが、その内容のことも面白いのです−戦国時代の弱小国主らしく–が今日目に付いたのがこの人の演技です、草笛光子、82歳。

そこで女優草笛光子のこのドラマにかける思いを見てみました、そこからこの部分を紹介します、全体は インタビュー・とり役草笛光子 で。