子規庵から少しの所に「羽二重団子」と「笹の雪」、

両方とも超有名な味の老舗ですね。

子規や漱石、他に泉鏡花や司馬遼太郎など

たくさんの文化人が訪れています。

羽二重団子(はぶたえだんご)。

「文政2年(1819年)、初代 庄五郎が「藤の木茶屋」を武蔵野国谷中本村字居村に開く」とあります、

きめがこまかく羽二重のようだと絶賛されたのが由来で、そのまま名前となりました。

羽二重団子の店頭にある立札。

正岡子規や夏目漱石、司馬遼太郎といった文豪たちの作品の中に登場する店。

豆腐料理の「笹の雪」、左に子規の句碑。

元禄4年、江戸で初めて絹ごし豆富を作り根岸に豆富茶屋を開いたのが始まり、

「笹の上に積もりし雪の如き美しさよ」と賞賛され、「笹乃雪」と名づけ、それを屋号とした。

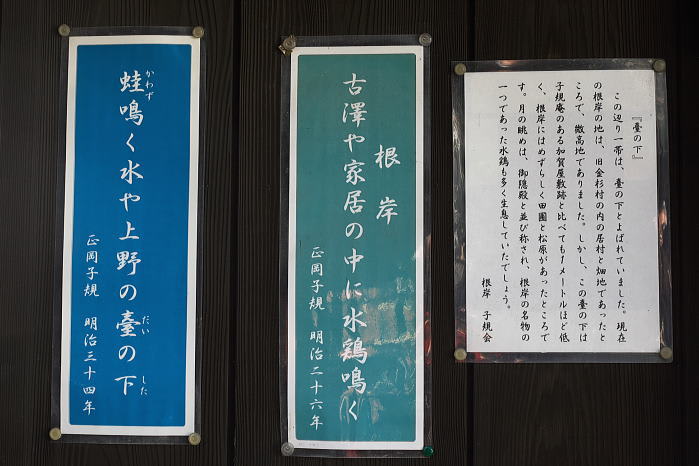

子規自筆の句碑

「水無月や根岸涼しき笹の雪」

(みなづきや ねぎしすずしき ささのゆき)

「蕣に朝商ひす笹の雪」

(あさがおに あさあきなひす ささのゆき)

ねぎし三平堂の手前にこんな店がありました、

襖の引手を作っているみたいです。

今ではすっかり見なくなってしまった襖ですが引手の専門店です、

こんなにいろいろな引手があるんですね。

子規庵のHPから借りてきました、

羽二重団子と笹の雪、歩いて10分くらいかな。

10月7日

両方とも超有名な味の老舗ですね。

子規や漱石、他に泉鏡花や司馬遼太郎など

たくさんの文化人が訪れています。

羽二重団子(はぶたえだんご)。

「文政2年(1819年)、初代 庄五郎が「藤の木茶屋」を武蔵野国谷中本村字居村に開く」とあります、

きめがこまかく羽二重のようだと絶賛されたのが由来で、そのまま名前となりました。

羽二重団子の店頭にある立札。

正岡子規や夏目漱石、司馬遼太郎といった文豪たちの作品の中に登場する店。

豆腐料理の「笹の雪」、左に子規の句碑。

元禄4年、江戸で初めて絹ごし豆富を作り根岸に豆富茶屋を開いたのが始まり、

「笹の上に積もりし雪の如き美しさよ」と賞賛され、「笹乃雪」と名づけ、それを屋号とした。

子規自筆の句碑

「水無月や根岸涼しき笹の雪」

(みなづきや ねぎしすずしき ささのゆき)

「蕣に朝商ひす笹の雪」

(あさがおに あさあきなひす ささのゆき)

ねぎし三平堂の手前にこんな店がありました、

襖の引手を作っているみたいです。

今ではすっかり見なくなってしまった襖ですが引手の専門店です、

こんなにいろいろな引手があるんですね。

子規庵のHPから借りてきました、

羽二重団子と笹の雪、歩いて10分くらいかな。

10月7日