“義経”に「夜討ち」を進言する“田代の冠者”信綱、土肥実平は直ちに同意!する。

<本文の一部>

さるほどに、源氏は四日、一の谷へ寄すべかりしが、「故太政入道の忌日」と聞いて、仏

事をおこなはせんがためにその日は寄せず。五日は西ふさがり。六日は道虚日。七日の

卯の刻に摂津の国一の谷にて、源平矢合せとぞ定めける。

七日の卯の刻に、大手、搦手の軍兵二手に分かつ。

大手の大将軍、蒲の冠者範頼にあひしたがふ人々、武田の太郎信義、加賀見の次郎

遠光その子次郎長清、板垣の三郎兼信、逸見の四郎有義・・・・・・・・

都合その勢五万余騎、四日の卯の刻に都をたって、その日の申酉の刻には摂津の国

昆陽野に陣をとる。

搦手の大将軍、九郎義経にあひしたがふ人々、大内の太郎維義、安田の三郎義定、

村上の判官代基国、田代の冠者信綱、侍大将には、土肥の次郎実平、その子弥太郎

遠平、和田の小太郎義盛、同じく次郎義茂、佐原の十郎義連・・・・・・・・

都合その勢一万余騎。同じ日、同じとき都をたって丹波路にかかって、二日路を一日

にうって、その日播磨と丹波のさかひなる三草山の東の山口、小野原にこそ着き給へ。

御曹司、土肥の次郎を召して、「平家は小松の新三位の中将、同じく少将、丹後の侍

従、備中守。侍には、平内兵衛、江見の次郎。三千余騎にてこれより三里へだてて西の

山口をかためたんなり。今夜寄すべきか、明日の合戦か」とのたまへば、田代の冠者す

すみ出でて申されけるは、「平家は、さ様に三千騎にて候ふなり。味方は一万余騎、は

るかの利にて候ふものを。明日の合戦にのべられ候はんに、平家に勢つきなんず。

夜討によからんとこそおぼえ候へ。これいかに、土肥殿」と申せば、土肥の次郎、「いし

うも申させ給ひたる田代殿かな。実平もこうこそ申したう候ひつれ」とぞ申したる。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<あらすじ>

(1) 二月四日、源氏勢は一の谷へ攻め寄せる手筈を整えていたが、その当日が“清盛”

の命日に当たることから、攻撃を取りやめ、陰陽道の忌日も避けて七日になって初め

て押し寄せることゝした。

大手の大将軍、蒲の冠者・範頼をはじめ三十六人の名を挙げて、その勢五万余騎

搦め手の大将軍、九郎義経をはじめとしてこれ又名を挙げて一万余騎を、それぞれ

三草山の西と東に着陣した。

(2) 守る平家側の、新三位の資盛、及び有盛、忠房、師盛らが構える三千余騎を前にし

て源氏側は軍議の上、「夜討ち」と決める。

(第71代・御三条院に連なる“貴種”とされる、“田代の冠者”信綱の進言を入れる)

(3) 源氏勢は、夜を日に次いで駆け人馬ともに疲れてはいたが、皆うち立って暗闇の中で

民家や草木に“火”を放って明りとなし、眠りに就いた三千余騎の平家の軍勢の後陣

へなだれ込み駆け破り、慌てふためく平家の兵たちは瞬く間に五百余人が討たれて

しまったのであった。

(4) 平家の資盛や、有盛、忠房らは面目を失い船に乗り讃岐の屋島へ退き、師盛は一の

谷へ向かい、“宗盛”に「三草山の戦い」に敗れたことを伝えた。

宗盛は、平家一門の諸将に三草山へ向かうよう命ずるが、いずれも辞退されてしま

い止むを得ず、再び“教盛”に使者を立てて、やっと承諾を得る有様であった。

(5) 平家も大手、搦め手の二手に分け、大手の大将軍に新中納言・知盛及び重衡の四

万余騎で生田の森に向かい、搦め手の大将軍に行盛及び忠度の三万余騎が一の

谷の西側に向かった。

二月六日早朝、九郎義経は土肥次郎実平を大将として、七千余騎で一の谷の西

側へ差し向け、義経自身は三千余騎で“鵯越(ひよどりごえ)”へ向かった。

(6) 武蔵の国の別府小太郎清重(十八歳)は、深山迷い道では“老馬”を先に立てよ・・と

の親の教えを進言し、義経はこれを入れ、深い山道に入り、暮れては山中に陣を取

った。

武蔵坊弁慶は、年老いた猟師を道案内者として義経に引き合わせ、猟師の話から

“鹿”が通うことを知り、その子・熊王丸に案内させた。(元服して、鷲の尾の十郎義久)

後に、義経が奥州(衣川の館)で頼朝に攻められた折、最後まで従って共に討死。

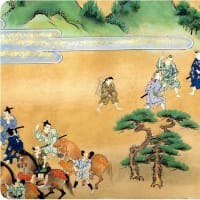

本文冒頭画像、右半分に小野原で作戦会議中の鎌倉軍が描かれていますね。義経は軍勢に「いつもの大松明(おほだいまつ)はいかに」と命じ、村中を一軒残さず焼いて回らせます。

そして左下には、炎と黒煙に包まれた小野原の家々…見るに堪えぬ無惨な姿です。

小学館日本国語大辞典第二版第2巻に「おおだいまつ」の見出し語がありますが、肝心な説明文は単なる文字通りの直訳で、平家物語の大松明とは意味が全く合いません。