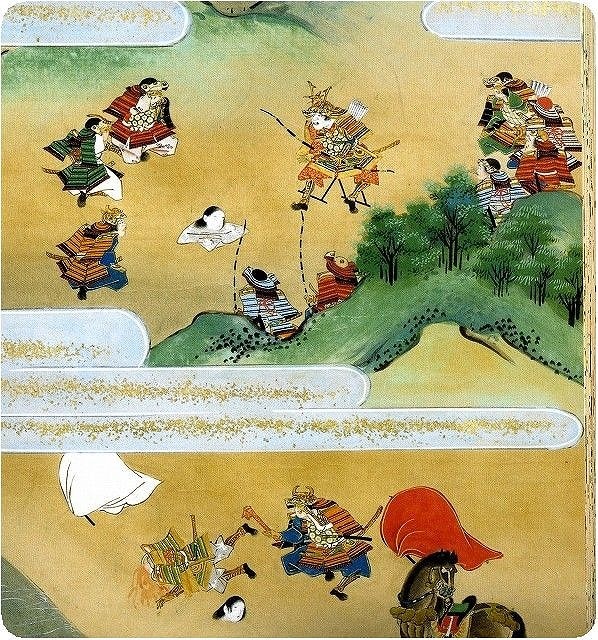

霞雲の上段:潔い最後の“平敦盛”の最後に涙する“源義経”

下段:討ち取った若武者の“敦盛”の悲運に泣く“熊谷直実”

(本文の一部)

一の谷の西の手をば、左馬頭行盛、薩摩守忠度、三万余騎にてふせがれけるが、

「山の手敗れぬ」と聞こえしかば、いとさわがで落ち給ふ。猪俣党に岡部の六野太忠澄

薩摩の前司におし並べて組んで落つ。

天性、忠度は大力のはやわざにてましましければ、岡部の六野太を、馬の上にて二刀

落ちつくところにて一刀、三刀までこそ刺し給へ。されども鎧よければ裏かかず。上にな

り、下になり、ころび合ふところに、岡部が郎等出で来たって、薩摩守の右のかひなをう

ち落す。

薩摩の前司「今はかう」とや思はれけん、「しばしのけ。十念となへて斬られん」とて、

左の手にて六野太を弓杖ばかりつきのけて、西に向かひ、高声に念仏となへ給ひて、

「光明遍照、十方世界、念仏衆生、摂取不捨」とのたまひも果てざるに、六野太うしろ

より首を討つ。

六野太、首を取りたれども、誰とも知らず。「これは平家の一門にてぞおはすらん。

名のらせて打つべかりつるものを」と思ひて見けるに、高紐にひとつの文をつけられたり。

これを解いて見れば、「旅宿の花」といふ題にて、一首の歌をぞ書かれたる。

行き暮れて 木の下かげを 宿とせば 花やこよひの あるじならまし

と書いて、「薩摩守忠度」と書かれたるにぞ知りてんげる。そのとき、「武蔵の国の住人

岡部の六野太、薩摩守忠度をば、かうこそ討ちたてまつれ」と名のりければ、「いとほし

や。平家の一門の中には、歌道にも武芸にも達者にてましましつるものを。さては、

はや討たれ給ひけるにこそ」とて、敵も味方も涙をながし、袖をしぼらぬはなし。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(あらすじ)

(1) 「一の谷」防戦の後、落ち行く薩摩守忠度は、源氏の猪俣党の岡部の六野太忠澄

と戦い、岡部を太刀で深手を負わせるが、駆け付けた岡部の郎等に右腕を斬り落と

され、岡部に首を落とされ討たれてしまう。

(2) 本三位の中将・平重衡も、僅かに主従二騎となって落ち行くが、源氏の児玉党・

庄の四郎高家の遠矢に馬を射られ、“最早これまで”と自害しようと馬を下りたところ

を“生け捕り”にされてしまった。

(3) 平重盛の子、備前の前司・師盛は小船に乗っていたが、新中納言・平知盛の侍

清右衛門に助けを求められ、自分の小舟に乗せようとしたが、鎧を着て大太刀かつ

いだ大男の清右衛門が飛び乗ろうとしたため船はひっくり返り、そこを源氏の侍たち

に皆討ち取られてしまったのである。(師盛、十七歳の最後であった。)

(4) 清盛の弟、修理大夫経盛の嫡男・但馬の前司・経正は、源氏の川越重房に討たれ

その弟の経俊と、清盛七男の清房、清盛猶子の清定の三騎は、散々に戦い共に討

死した。

(5) 門脇中納言・教盛の末子、蔵人大夫・業盛(十七歳)は大力であったが、土屋四郎・

五郎の兄弟に、遂に討たれてしまった。

(6) 新中納言・平知盛は、嫡男武蔵の前司・知章と侍の監物太郎頼方の三騎で落ち行

く途中、源氏の児玉党の手勢にかかり、知章と監物太郎頼方は討ち取られ、知盛は

逃げのびる・・・・・・・・・・

(7) 熊谷次郎直実は、沖の船に向かう若武者を呼び返し、組み合い首を取るが若武者

が大夫(平)敦盛(十七歳)と知り、自分の息子(小次郎十六歳)のことに思いが重なり、

不憫に思い首級と衣装、武具などと(名笛・小枝も添えて)書状と共に、その父・修理大

夫・経盛のもとへ届けさせたのであった。(第八十九句一の谷の圧巻である。)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~