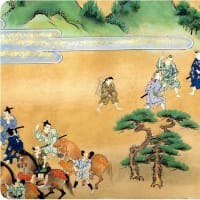

左上の御座船に、幼い安徳帝を抱き「波の底にも都がござりまするぞ」と慰める二位の尼

<本文の一部>

新中納言知盛、御所の御船に参り給ひて、「女房たち、見苦しきものどもみな

海に沈め給へ」とのたまへば、女房たち、「この世の中は、いかに、いかに」と

のたまふ。新中納言いとさわがぬ体にて、「いくさはすでにかう候ふよ。今日より

のちは、めずらしき東男こそ御覧ぜんずらめ」とうち笑ひ給へば、「なんでふ、

ただ今のたはぶれぞや」とぞをめき叫び給ひける。

二位殿、先帝をいだきたてまつり、帯にて二ところ結ひつけたてまつり、宝剣

(草薙の剣)を腰にさし、神璽(八尺瓊曲玉ヤサカニノマガタマ)を脇にはさみ、

練袴のそば高くはさみ、鈍色の二衣うちかづき、すでに船ばたに寄り給ひ、「わ

が身は君の御供に参るなり、女なりとも敵の手にかかるまじきぞ。御恵みに従は

んと思はん人は、いそぎ御供に参り給へ」とのたまへば、国母をはじめたてまつ

り、北の政所、臈の御方、帥の典侍、大納言の典侍以下の女房たちも、「おくれ

まゐらせじ」ともだえられけり。

先帝、今年は八歳、御年のほどよりもおとなしく、御髪ゆらゆらと御せな過ぎ

させ給ひけり。あきれ給へる御様にて、「これはいづちへぞや」と仰せられけれ

ば、御ことばの末をはらざるに、二位殿、「これは西方浄土へ」とて、海にぞ沈

み給ひける。

あはれなるかなや、無常の春の風、花の姿をさそひたてまつる。かなしきかな

や、分段の荒波に龍顔を沈めたてまつる・・・・・・・・・・・・

( )内は本文ではなく、注釈記入です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<あらすじ>

(1) 新中納言・平知盛は、帝(安徳帝)のお召船に参り、「戦(いくさ)は最早こ

れまで・・・」と、女房たちに敗戦を告げると、不必要なものは海に捨てるよ

うに伝える。 慌てふためく女房たち。知盛は『やがて珍しい東男をご覧じ

られましょうぞ』と、笑う。

(2) 二位の尼(平時子・清盛の妻)は、八歳になる幼い安徳帝を抱き、草薙の

剣を腰に、八尺瓊曲玉(ヤサカニノマガタマ)を脇にはさみ、『波の底にも都は

ござりましょうぞ・・・・』とお慰めしながら海中に身を躍らせたのであった。

続いて北の政所(関白基通の奥方である、清盛の娘・定子)、臈の御方

(源義朝の愛人・常盤と清盛との間に生まれる)、帥の典侍(ソツノスケ・時忠妻)

大納言の典侍(平重衡の妻)などが遅れまいと入水(ジュスイ)する。

(3) 建礼門院(清盛の娘・平徳子)も、硯など重しになるものを左右の懐へ入れ

て続いて海に身を投げたが、源氏の渡辺党の”番(ツガフ)”と云う者に熊手を

使って引き揚げられてしまい、女房たちの多くも皆生け捕られてしまうので

あった。

(4) 源氏の兵どもが、八咫の鏡(ヤタノカガミ)を納めた唐櫃の錠をねじ切って蓋を

開けようとしたが、とたんに眼が眩み鼻血が出た。捕らわれていた平時忠は

『それは神鏡として尊いものぞ、只の人が見てはならぬものじゃ』と制止した。

兵士たちは身震いして恐れおののいたと云う。

源九郎義経は、時忠と相談して元通りに紐を結んでお納めするのであった。

(5) 平中納言・教盛、修理大夫・経盛の兄弟は、互いに手に手を組んで鎧の上に碇を背負い海の中に沈んだ。小松の三位中将・資盛、同じく少将・

有盛、従弟の左馬頭・行盛も、これ又手を組み合って碇を背負うと三人

一緒に入水するのであった。

(6) 平家一門の人々は次々に入水したが、前内大臣・宗盛と清宗父子が舷に

立って辺りを見回しているのを見た平家の兵士たちが、あまりの情けなさに

宗盛を海へ突き落し、これを見た清宗はすぐに海へ身を投げた。

宗盛は、清宗が沈んだら自分も沈もうと、もし助かったら自分も助かろうと

あちこち泳ぎ回っているうちに、伊勢三郎義盛が二人を引き揚げて生け捕

りにしてしまった。

(7) 一方、平家随一の勇猛な能登守・平教経の矢面に立ち向かう者は誰一人

居なかったが、矢種も尽き”今は最後”と、大太刀と白柄の大薙刀を左右の

手に持って、源氏の軍兵どもを次々に薙ぎ倒していった。

そして遂に源氏方の大将・九郎判官・義経に出会い討ちかかるが、義経

は”かなわぬ”と思ったか、近くの味方の他の船に飛び移りあやうく逃れた

のであった。

自らは身軽に飛び移れぬことを悔しがる平教経!

そして義経配下で三十人力を誇る安芸の太郎、次郎ら主従三人が同時に

平教経に討ちかかるが、郎党を海へ蹴落として、太郎と次郎の二人を左右の

脇に抱え込み、教経はそのまま海中に飛び込み”最後”を遂げたのであった。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます