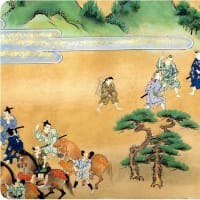

元暦二年(1185)三月二十四日、先陣のことで源義経と梶原景時とが口論となる。

<本文の一部>

同じく十九日、判官(義経)、伊勢の三郎義盛を召して、「阿波の

民部成能が嫡子田内左衛門教能(でんないざえもんのりよし)、河野

を攻めに伊予の国へ越えたんなるが、これにいくさありと聞きて、

今日はさだめて馳せ向かふらん。大勢に入れたててはかなふまじ。

なんぢ行き向かひ、よき様にこしらへて召して参れ」とのたまへ

ば、伊勢の三郎、「さ候はば、御旗を賜はつて向かひ候はん」と申

す。「もっともさるべし」とて、白旗をこそ賜はりけれ。

その勢十六騎にて向かふが、みな白装束なり。兵どもこれを見て、

「三千余騎が大将を、白装束十六騎にて向かひ、生捕にせんことあ

りがたし」とぞ笑ひける。・・・・・・・略・・・

三月二十四日の卯の刻に、長門の国(山口)壇ノ浦、赤間が関にて

源平矢合せとぞ定めける。その日すでに判官と梶原といくさせんと

することあり。

梶原、判官に申しけるは、「今日の先陣をば侍のうちに賜はり候

へ」と申せば、判官、「義経がなからんにこそ」。「まさなや。君

は大将軍にてまします」と申せば、「鎌倉殿こそ大将軍よ。義経は

奉行を承ったれば、ただおのおのと同じことぞ」とのたまへば、梶

原先陣を所望しかねて、「天性この殿は侍の主にはなりがたし」と

ぞつぶやきける。判官、「総じてなんぢは烏滸の者ぞ」とのたまへ

ば、「こはいかに、鎌倉殿のはかは主を持ちたてまつらぬものを」

と申す。判官、「にくいやつかな」とて、太刀に手をかけ、立ちあ

がらんとし給へば、梶原も太刀に手をかけ、身づくろひするところ

に、三浦の介、土肥の次郎むずと中にへだたりたてまつる。

三浦の介、判官に申しけるは、「大事を御目の前にあてさせ給ふ

人の、か様に候はば、敵に力をそへさせ給ひなんず。なかんずく、

鎌倉殿の聞かせ給はんところも、穏便ならず」と申せば、判官しず

まり給ふうへは、梶原すすむにおよばず。

これより梶原、判官をにくみはじめて、つひに讒言してうしなひ

けるとぞ聞こえける。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<あらすじ>

(1)元暦二年(1185)二月十九日、義経は、伊勢三郎義盛に命じて、

阿波の民部成能(しげよし)の嫡男で、田内左衛門教能(のりよし)

を調略させる。

義盛は白装束姿の僅か十六騎で向かい、三千余騎を率いる

田内左衛門教能の一行と行き会い、「貴方の叔父・桜間の介殿

は、鎌倉(頼朝)殿の御弟・九郎判官義経殿に討たれ、昨日は屋島

の平家内裏や御所の全てを焼き払い、中でも新中納言・知盛殿や

能登守・教盛殿は立派に戦って自害なされた旨、そして大臣殿父

子(宗盛、清宗)も生け捕ったこと。貴方の父・民部成能殿も降参し

て、この義盛が身柄を預かっている・・・等など、あること無いことを

出まかせに言い、遂には田内左衛門もかねての噂どおりかと思い

込み、降伏してしまうのであった。

(2) 長らく平家側に従っていた熊野権現の別当・堪増は、平家の運

が尽きるとみて心変わりし、伊予(愛媛)の河野水軍などと合流して

源氏の側に付くことを決心した。

平家は田内左衛門教能が生け捕られたと聞き、讃岐(香川)を出て

船に乗り合わせて、いづこともなく去って行ったと言う。

(3) 二月二十二日、梶原景時ら二百余艘の船がやっと屋島の磯に着

き、義経の配下の兵に冷やかされる。

(4) 三月二十四日早朝に、”壇ノ浦・赤間が関”が源平の矢合わせと定

まるが・・・・・・・

その日の内に義経と梶原の口論から、今にも同士討ちするのでは

ないかという事件が起こる。

梶原が義経に、「今日の先陣を侍の私達に賜りたい」と云うと、義経

は、「戦の奉行を仰せつかっただけ」で同じ立場だと譲らず、口論とな

り太刀に手をかけ身構え、”あわや”というところまでいき、三浦義澄や

土肥実平が中に割って入り止めたと云う。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます