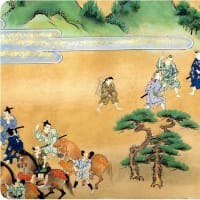

“斉藤滝口入道(時頼)”は、“平維盛”主従を大塔や金堂、大師の御廟を案内して回る。

<本文の一部>

さるほどに三位の中将維盛、高野へのぼり、ある庵室にたち寄り、滝口たづね給ひ

ければ、内より聖(ひじり)一人出でたり。すなはち滝口入道(斉藤時頼)これなり。この聖

は夢の心地して申しけるは、「このほどは屋島にわたらせ給ふとこそ承つて候ひつるに、

なにとしてこれまでつたはり給ひて候ふやらん。さらにまぼろしとも、うつつともおぼえず」

とて、涙をながす。

中将、見給ふに、本所(滝口の詰所)にありしときは、布衣(ほい)に立烏帽子、衣文

かいつくろひ、鬢をなでて、優なりし男の、出家ののちは、いまはじめて見給ふ。いまだ

三十にだにたらぬ者の老僧すがたに痩せおとろへ、濃き墨染の衣に同じ袈裟、香のけ

ぶりに染みかほり、さかしげに思ひ入りたる道心すがた、うらやましう思はれけん。

「漢の四皓が住みけん商山、晋の七賢がこもりし竹林のすまひもかくや」とおぼえてあは

れなり。・・・・・・・・・・・・・

(注) カッコ( )内は“注釈記注 ”で本文ではありません。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<あらすじ>

(1) 三位の中将・平維盛は、高野山に上り、かつて自分に仕えた斉藤時頼、現在は

出家した“滝口入道”に逢う。

かつての滝口武者の雄姿はそこに無く、三十歳にもならぬ身でありながら、行い

澄ました老僧のごとき修行に徹した“高野の聖(ひじり)”の姿に感慨を覚えるので

あった。

維盛は、平家の屋島の館を抜け出して、都に残した妻子への想いを振り切って

高野のお山へ登ってきた旨を“滝口入道”に訴える。

“滝口入道”は、維盛主従を広い高野の山内を、大塔や金堂、弘法大師の御廟

などを案内して歩いた。

この他、六十代:醍醐帝の時の話にさかのぼり、勅使と共に“大師”へのお召し物をお届

した般若寺の僧正・観賢や、真言宗石山寺の護持僧・淳祐にかかわるエピソードを詳し

く伝え、更に人里離れた高野のお山の静寂な佇まいを伝えている。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます