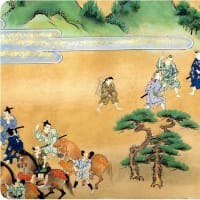

出家した“平維盛”主従と出会う、かつての平家譜代の家人“湯浅七郎兵衛宗光”の騎馬武者の一行

<本文の一部>

「維盛が身は雪山の鳥の鳴くらん様に『今日よ、明日よ』と物を思ふことよ」とて涙にむせび給ふぞいとほし

き。塩風に痩(や)せくろみ給ひて、その人とは見えねども、なべての 人にはまがふべくもなし。

その夜は、滝口入道が庵室に帰りて、夜もすがら、昔、今のことをこそ語り給ひけれ。聖が行儀を見給へば、

至極甚深(しごくじんじん)の床のうへには、真理の玉をみがくらんと見え、後夜(ごや)、晨朝(じんでう)の鐘の

こえは、生死(しょうじ)のねぶりをさますらんとおぼえたり。

世を遁(のが)るるべくんば、かくもあらましくぞ思はれける。夜もすでに明けければ、三位の中将、戒の師を

請じたてまつらんと、東禅院の聖(ひじり)智覚上人を申し請けて、出家せんと出でたち給ひけるが、与三兵衛

石童丸を召して、「われこそみちせばく、のがれがたき身なれば、今はかくなるとも、なんじらは都のかたへ

のぼり、いかならん人にも宮仕ひ、身をたすけ、妻子をほごくみ、また維盛が後の世をもとぶらひなんどもせよかし」とのたまへば、重景も石童丸も、はらはらと泣きて、しばしはものも申さず。・・・・・・・・・・

<あらすじ>

(1) 維盛は、滝口入道の庵室で語り明かし、自らはしゅっけしようと定め、伴に連れる与三兵衛重景と石童

丸を呼んで事情を伝え、『お前たち二人は都へ戻り、それぞれの生計を立てよ』と諭す。

重景は、父の景康が仕えた重盛公の為に討死し、これ故に殊の外のお引き立てを受けたこと。自分と

しては命に代えても維盛公にお仕えしてお守りする覚悟の身であるのに、今、その維盛公を見捨てよ、

との命に、わが身の至らなさを恥じるばかり・・・と、自ら髻を切り、滝口入道に髪を剃らせて出家の身と

なった。

これを見た石童丸が、『われもお供いたしまする』と、これ又、自ら髻を切り放ってしまった。

それらを見ていた維盛は、両掌を合わせると『あゝ出家前の姿で、妻子にいま一度逢いたかった』と

一息深く吐き出した。やがて瞑想し教句を三べん唱えると、同じく滝口入道の剃刀によって髪を切り

落とすのであった。

維盛と重景が同じ年の“二十七歳”、石童丸が“十八歳”であった。

(2) 髪を落とした維盛は、屋島から連れてきた舎人の武里を呼び、『そなたは決して都へ上ってはならぬ

もし北の方が、そなたからこの場の様子を聞いたら、即座に尼になるであろう。これから屋島へ立ち帰り

新三位の中将(資盛)に、これまでの経緯を話し、更に平家に伝わる家宝(唐皮の鎧と小烏の太刀)を、

預けてある平資能(平家重臣)から受け取って資盛に託し、もし平家が立ち直ったら、わが子の六代に

与えるよう・・・・』と、くれぐれも言い含めるのであった。

(3) 山伏姿に身をやつした維盛入道一行は、紀伊路を南に進んで早くも岩代王子の社前にさしかゝるが、

前方から七~八騎の武士の一団に出会う。すわっ!捕われるかも知れぬと腰の刀に手をかけていた。

しかし騎馬武者の一団は馬から降りると丁重に会釈をしながら通り過ぎて行ったのである。

これこそ、かつて平家譜代の家人・湯浅七郎兵衛宗光の一行で、様を変えた維盛一行の“人目を避け”

る風を感じとり、あえて名を名乗らずに通り過ぎたのである。

日本国の権力者であった維盛の、あまりの変わりように、ただ涙するのであった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます