明治44年(1911年)6月25日鎮座

祭神:倉稲魂神

社格:郷社

現住所:台北市成都路10巷

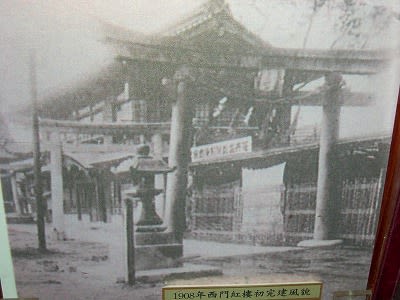

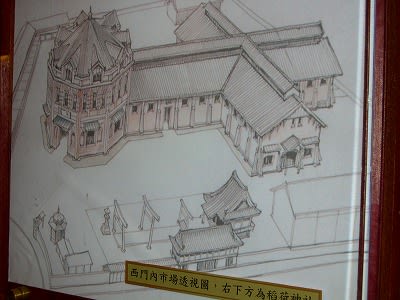

MRT西門駅の真迎えに紅樓劇場と赤い垂れ幕が掛かった西門紅樓が目に付く。この西門紅樓は明治29年(1896年)にまず木造で建てられた西門市場を明治41年(1908年)に総督府の近藤十郎の設計によって赤いレンガで八角形と十字型の二階建ての様式建築に立て替えられたものである。その風貌により、八角堂とも呼ばれた。現在は国の第三級遺跡に指定されている。日本統治時代の新起街市場はかつての台北城西門の外側にあたる地域で、荒地だった門外に浅草のような日本人向け繁華街が建設され、娯楽施設として台北座や栄座が建てられた。

終戦後はダンスホールや「紅包場」と呼ばれる歌劇場が立ち並び、戦前の上海歌謡や香港の流行歌謡などが演奏され、大陸を懐かしむ人々が通っていた。1980年代には台北東部の新市街(東区)の発展により活気を奪われていた西門町は、1990年代後半以降、歩行者天国となり車の立ち入りが制限され、年配向けの繁華街から若者向けの繁華街への転換が進み現在に至っている。

台北稲荷神社はちょうどこの西門紅樓の右そばにあったが今はその面影を残すものは何一つないが、当時この市場は新起街市場と呼ばれ、明治43年(1910年)頃にこの敷地内に神社建立の計画がなされた。武蔵の国の穴守神社(現在の大田区羽田5丁目の穴守神社)の承認書をもらい、用材は全て無節の檜を用い、本殿・拝殿・社務所の3棟となり、境内の敷地400坪の神社が建立された。総工費の1万円は一般の寄付金として徴集された。明治44年(1911年)5月中旬に穴守稲荷神社として鎮座式が執り行なわる予定であったが、発起人側の事情で翌月の10日前後に延期となった。しかしながら、まじかになり神社の名称の変更が協議され、台北稲荷神社と改称し、6月25日に鎮座式を挙行することになった。

祭神は倉稲魂命一柱である。祭神の倉稲魂命は宇迦之御霊神と同神で、宇迦は食と同じ意味で食物の意味である。「稲に宿る神秘的な精霊」という意味で、五穀・食物を司る神とされる。

西門紅樓内の写真から

右の西門紅樓の手前の建物辺りに神社があった