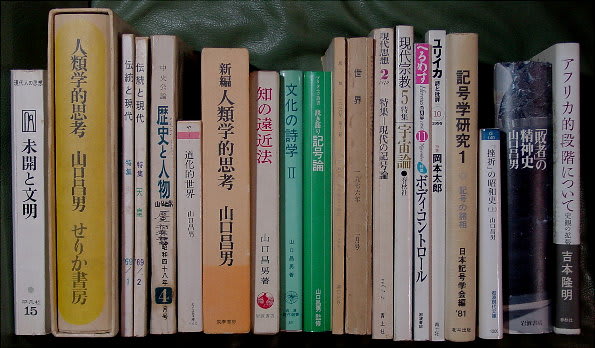

▲ 上左から山口昌男編集の『未開と文明』1969平凡社、550円、その右の黄色い箱入りの本は、彼の最初の論文集『人類学的思考』1971年初版、せりか書房。当時定価3000円、オイルショック前の1970年代初頭頃の3000円は今でいうと15000円から20000円くらいの感じか。ビンボー学生では買える本ではなかった。仕事をするようになってやっと古本屋で手に入れたのだ。

新刊本屋の棚には、あの黄色の意匠の『人類学的思考』が何とも危険で強烈な色彩を放ち、新しい思考の到来を告げていた。周りにある本が精彩を欠いて見えたほどだ。ついでにあのころの「せりか書房」は次々と刺激的な本を出版していた。丸山静の『はじまりの意識』やジルベール・デュランの『象徴の想像力』ガストン・バシュラールの『火の精神分析』などもあのころの産物だ。私のお気に入りの本になった。そういえば、バフチンの『フランソワ・ラブレーの作品と中世ルネサンスの民衆文化』の本も同じ頃出版され、似たような装幀の本だった。西洋史の勉強をしてからこの本を読もうと思っていたが、いつしか古墳時代の資料に埋もれてしまい、未だに読んでいなかった。読んだら、山口昌男の本の隣に置いてやろうと思う。また黄色の装幀で思い出したのだが、丸山静さんの『はじまりの意識』は確か桃色の装幀の本だった、老いてもさらに始原に向かってどんどん生まれ変わっていく丸山さんの探求心あふれる論考もよかった。あの桃色は丸山静さんの色にふさわしいと今発見した。『思想』1977年1月号に丸山訳でバンヴェニストの、のちに『一般言語学の諸問題』に収載される「新しい学問へむけて ソシュール以後半世紀」があった。山口昌男・せりか書房の周辺には、官許アカデミズムと画したムーブメントがあった。

学生の頃山口の論文集に入っていた「人類学的認識の諸前提 戦後日本人類学の思想状況」を読みたくて、『思想』1966年10月号を探しにお茶の水周辺の古本屋を回った。『人類学的思考』には『未開と文明』の長大な解説「失われた世界の復権」も収録されている。新聞の追悼記事には、山口の主著として『道化の民俗学』や『敗者の精神史』などを掲げている。すぐれた本だが私にはピンとこないのだ。私にとっては、初期の『未開と文明』 『人類学的思考』 『歴史・祝祭・神話』 『本の神話学』 の頃の山口昌男はすさまじいエネルギーを放っていた。これらの本は、惑星の軌道変更 すなわち、知の革命の一連の動きだったと思う。

1968年 パリ5月革命 壁の落書き 「禁止することを禁止する」 「敷石を剥がすと そこは砂浜だった」 さすがだねえ!

1969年 1月、対する日本の学生、権力の象徴・東大の時計台・安田講堂を占拠し立て籠もった。 が、涙の玉砕戦法 時計台放送

山口昌男は1969年2月20日、『未開と文明』 の刊行をひっさげ、旧来の官許アカデミズムと権力のシンボル・時計台の針を、見事に打ち抜いたのである。

『未開と文明』は名講演の誉れ高い、レヴィ・ストロースの「人類学の創始者ルソー」や、ミルセア・エリアーデの「イメージとシンボル」の一部など、神話学・人類学などの多くの論文あり。ブログ主、第一の推薦。ただし、古本で探すか図書館へ。古本屋で探せば300円で売っているところもある。彼はすぐれた知の編集者でもあった、読んでない人は今すぐ古書店へ急ごう!

論文集『人類学的思考』の中には、かつて日本読書新聞に連載した、吉本隆明の著作『共同幻想論』の書評も収載してあったが、のちの『新編人類学的思考』1979年筑摩書房 では、書評の類とともに省かれている。残念。そのかわり、筑摩書房版では、「調査する者の眼ー人類学批判の批判」『展望』1970年10月号掲載論文が入った。これは、本多勝一氏の山口昌男批判の批判である。本多勝一氏の論考は、『思想の科学』1970年6月号にあるようだが、読んでいないので、今コメントはできない。元々日本には、生産的な、論争が少なく、あえて、山口昌男が演技的介入をしたのか、その後の経緯がわかれば、ブログで扱いたい。吉本隆明も山口の批判に対し、相当な毒舌で山口を再批判していたはずであるが、山口が海外調査している時で、再論争には至らなかったようである。

上右端の本は、吉本隆明の晩年の本『アフリカ的段階について』1998年 春秋社である。山口昌男に対する友愛的応答のように見えなくもないのだ。西欧的・ヘーゲル的思考の死角 限界性の批判 として 思考の、アフリカ的段階として、神話的・象徴的思考の問題を扱っている。

吉本も山口も、もういない。彼らは、あちらでは、現世の役柄演技の衣を脱いで、親しくアフリカの人類学思考について談笑しているだろうか。

それとも、大役者のことだから、今頃、山口昌男は、大英博物館の図書室で、マルクスと南方熊楠をみつけ、早速友人になり、頃合いをみて、

「おい、マルクス 俺の本を読んだかい! 資本論は、熊楠と俺の本を読んでから執筆したらどうかな」

なんて、言っているのではないか。と 本気で想像している。のだ。

マルクスには、鎧を文化として持っていない異世界からきた友が必要だったと思う。

こんな妄想を抱かせるほど、山口昌男は面白かった。

会ったことは一度もなかったが、私は同じ同時代の時間に居合わせたことを幸運だったと 今ひしと感じている。

1976年12月の『思想』 には「歴史人類学或いは人類学的歴史学へ」 と題して、仏アナール派への的確な評価があった。これは『知の遠近法』 1978年 岩波書店に再録。この本は日本の網野善彦らの社会史的歴史学にも通底する展望を切り開いたと思う。

後期の著作『「敗者」の精神史』 1995年岩波書店 『「挫折」の昭和史』1995年 岩波書店 などは、もう「山口昌男歴史人類学」の、実践編だ、市井の息づかいまで聞こえてくる。個々人の顔がちゃんと語られる歴史学の誕生だ。彼はどこかで、「神は細部に住む」といったワールブルグのことを語っていたが、ディティールのこと。画家でいえば、筆使いのざらざら感を語れる・その意味生成に立ち会えることばを探そうとしていたと思えるのだ。

そのような文脈でいえば、世界とはあらゆるものが中心で・かつまた周縁で、世界は意味の過剰で充満しており、意味の解読の喜びで充ち充ちている。とでも言おうか。あるときは演技者となり、革命者となり、その同じものが観客となる舞台の仕掛けについてあれこれ論争し会って歩いていることだ。交感しあう無際限の対話に誘なわれているということだ。

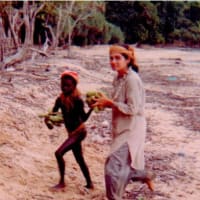

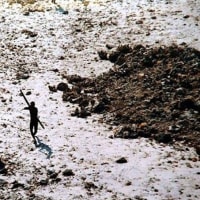

1970年代のいつ頃だったか忘れたが、今、手元になく見つからないのだが、山口昌男が、アフリカでの調査記録を大修館から『月刊言語』の別冊として刊行した時があったと思う。

その中に、山口昌男が描いた集落と家々のスケッチ記録が掲載されていて楽しんだ記憶がある。面白く、可笑しく、また要所がよくわかる絵だった。山口昌男も生き生きと記述しており、また、村々の人たちも楽しんでいることがうかがわれた。

その後ある時、私は日本の縄文時代の大規模集落の遺跡や平面図をみる機会があった。中心に広場があり、集落があり、そして画然とした墓域もあった。また集落の各家屋内には、生活の中心をなす炉があり、炉の周囲にはきれいに並べられている石があった。

炉を区画するためだけの石というよりは家の生活芸術を楽しんでいると感じさせるほど、整えられた、美しい石が置いてあった。日本の農民家屋の囲炉裏には、焚き口の奧に親父が座るような、分厚い立派な木組みの枠が据えられ、横座がある。日本の、5000年以上も前の縄文時代でも、ここに家の長老が座るのではないかとピンときそうなところに座り心地のいい形の石ががっちりと据えてあるのだった。

彼ら(縄文中期の人々)は普段は充分に生活のゆとりを楽しんでいると感じたものである。

夜になれば、宇宙の底まで見える星夜に照らされ、彼らは宇宙の直接性のあふれる贈与を身体の真芯で受けとめ、喜・怒・哀・楽で応答していた と 私に確信させた。

太陽は丸く、月は丸く、彼らの視野も丸く、彼らの集落の広場も丸く、それぞれの家々も丸いのだった。縄文人はすごいや と 心から賛嘆した。

山口昌男の初期著作が媒介となって、私はようやく日本の中の縄文時代人の 「丸い野生の思考ー野生の哲学」 に遭遇した。山口昌男のアフリカのフィールドワークは、ある日、私の中で勝手に接木され、縄文時代の住居はなぜ丸いのか に向かって 野原の散歩道を歩かせている。バシュラールは 「生とは人生の長さではなく驚嘆の束なのである」 と どこかで言っていた。私も野生の三色菫ではない「野生の薄荷草の芳香]を探しに行こう。

岡本太郎は、フランスのパリに向かったその情熱の足で、アフリカに向かい、返り道の先は、都市東京ではなく、日本の縄文駅なのであった。

山口昌男の『内田魯庵山脈』 2001年 晶文社はまだ読んでいなかったが、これを機に読んでみるとするか。

あと20年くらい、レヴィ=ストロースさんと同じく長命でいて、山口昌男と同時代を楽しみたかった !

それにしても、『人類学的思考』 の黄色の意匠 驚愕の黄色だった!出版されて40年以上もたつのに未だに驚愕の黄色のままだ。