▲西江雅之 『異郷の景色』 1979年1月 晶文社 当時定価1200円

マチョ・イネ(西江雅之)さんの本1-2

西江雅之さんの本 2回目

今日はここから▼

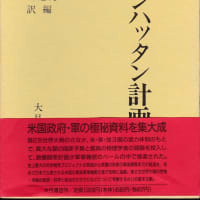

▲西江雅之さんの共著・翻訳 著作

▼西江雅之 『異郷の景色』 1979年 目次

▲西江雅之 『異郷の景色』 1979 目次

1972年7月から1976年12月まで『面白半分』に断続で掲載された西江さんの、「世界を異郷としてとらえた散歩記」、それと1977年4月号の『野生時代』掲載の「ナイロビ」をまとめたもの。

西江雅之さんは、東京生まれ、大学院はカリフォルニアで文化人類学・言語学・構造主義・美学・芸術・・・・ちょっと名付けようもない多様なジャンルを学び、身を浸していたので、寄留先・転居先で出会った人々も「夜の散歩者」からチョムスキーからレヴィ・ストロースまで、各地の市場で出会った人から高名な学者まで、ジャンルのない好奇心で過ごした日々を描写している。

1972年に書いている「新宿」は彼が早稲田の学生だった頃なのか1950年末か1960年前後のJAZZ喫茶や、F喫茶と書かれた風月堂らしい喫茶店に出入りする人々を1972年の時点で描写している。熱情的な語りではないが、だからといって、社会学者が書いた「手術台にのった人物の解剖学的」記述でもない。

風月堂は1973年頃まで新宿東口の方にあって、私も1969年~1971年頃何度かいったことがあるのだが、ヒッピーの聖地・交流地のような雰囲気には、田舎出の私には、馴染めずすぐに撤退、日参するような喫茶店にはならなかった。

西江さんが記述しているのは、もう少し前の自称・他称芸術家のたまり場だったころ、喫茶店での自称芸術家の話題がサルトルだった頃の全盛期?の風月堂のことのようだ。

同郷の年若い友を私は風月堂で見失い、その後会うこともなくなって見失ったままの友がいる。西江さんの記述にも、理由も分からぬままぷつんと切れた隣人の交流の日々が綴られていた。早川義夫の「風月堂」の歌のようではないが、風月堂で過ごした日々は、それぞれが苦い記憶がすこしばかり伴っているのかもしれない。

また西江さんが時々通っていたというJAZZ喫茶はヴィレッジ・ゲートなのか、ヴィレッジ・ヴァンガードなのかはわからない。私の知らない1960年前後にあった未知の店なのだろうか。

またVという喫茶はなんだろう。風月堂の近くには「ウィーン」というクラシック音楽を聴かせる細長いうなぎの寝床のような3階建て喫茶店のほかに、近くの通りには「ヴォロン亭・ボロン亭」とか言う店もあったなぁ。

新宿のJAZZ喫茶通いのくだりで、西江さんは、珍しく、セロニアス・モンクのレコードを聴くことが好きだったと書いていた。

それに続けて西江さんは面白いことをいう

「セロニアス・モンクの曲といっても、それはわたしがリクエストするのではなく、偶然に鳴っているのを聴くだけなのだ。それは、特色のある演奏だった。暗闇の失くしたものを見つけ出そうとするかのように、彼は手探りで鍵盤から音を一つ一つ拾い出しては室内に抛り出していた。そして、一つの音から次の音に移るまでには、ちょっとした沈黙の時があり、その沈黙の合間に、部屋の窓ガラスを通して遠くの夜汽車の汽笛の音が忍び込んで来た。」西江雅之 『異郷の景色』 晶文社 (12頁)

梶井基次郎の珠玉の短編を読む味わいのように、西江さんの描写には、「うーむ」「なにものかをちゃんと見ているぞ」ということを、五感を通して感じさせるのだ。

それにしても「暗闇で失くしたもの」を見つけ出そうという試みは、なんと、誰もが、必ず、いっときは血が騒いだ日々に似ていることだろうか。

画家が風景を単に心の印象を描くことではなく、作家自身の筆一本、一本がつくる筆使いから、画が立ち上がってくるように、西江さんの世界の時・空間の印象記は、普段使われていない私たちの身体・五感を通して一気に訴えかけてくる。

登山中、登りがきつくなるといつもは感じない自分の心臓の鼓動が聞こえてくるのだが、ふと、一休みに岩に寄りかかると、それまで無反応のままでいた、私の鼻もなぜか動きだし、岩間の苔の香りをとらえ、耳に届いていた自分の心臓の鼓動音が消え、近くのせせらぎの音が私の身体に一気に飛び込んでくるのだ。

つづく