朝茶事のお客様は五名になり、朝8時席入りの15分前には

お揃いになられ、この待合でお待ちです。

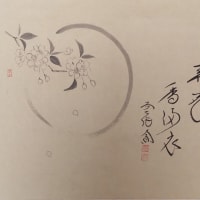

待合いのしつらえは、『蜘蛛の糸』に押し花の梶の葉を。

でも前日に何か物足らず、梶の葉に歌を墨書・・・

「たなばたのとわたる舟のかぢの葉に

いく秋かきつ露の玉づさ」

俊成女(藤原俊成の孫)新古今集 巻第四 秋歌上320

蜘蛛の糸が下がり、小さな蜘蛛を見つけられましたか?

お詰めから、お揃いとの知らせで、汲出しを差し上げ、

時間になり待合を出られて腰掛待合、蹲踞で手水を

そして小間へとお入りに、床の軸『牛背笛聲遠』や

糸巻棚の「蜑小舟香合」などや風炉の拝見を終えられて

座に着かれますと。

亭主の黙礼に一同黙礼で、挨拶が・・

炭斗に続き灰器を持ち出し、

定座で初炭手前が始まり、22分程度で

「お湯づけを差し上げたく存じます」との挨拶で

襖を閉め、続いて膳を正客前に運ばれ懐石が始まります。

・・・朝茶事の懐石はを参照してください・・・

揃って箸を膳の中に落とす音で、終わりに

黒文字を添えられた露の打たれた義山の禄高の中の

菓子「七夕送り(芳月庵:自製)」をすすめ、

さらに中立ちの挨拶のあと、菓子を頂かれ拝見後、

腰掛待合に出られました。

(50分程度が80分強と時間かかり、反省点に)

後座の準備で、掛物を巻き上げ、席中も掃き清め

床の中釘に、四つ目籠をかけ、活けた花は

風船蔓、藪茗荷、吾亦紅に木槿(二種)です。

釜を掛け蓋を切り、水指、茶入れを荘付け、

銅鑼を「大小中中大」

手水を使われ、席入りに

濃茶手前になり、

濃茶を点てられ、茶碗に古帛紗を添えて出されました。

そして「つづいて薄茶を差し上げます」との挨拶で

続き薄茶点前になり、干菓子器をお出しします。

京都・末富の「撫子、氷彩花」と

仙台・賣茶翁のふやき「みち乃久」になります。

「どうぞお仕舞いを」の挨拶で、

茶杓、棗の拝見などを済ますと総礼で終わります。

送り礼をしてお帰りになりました。

最後に水屋の皆さまと一緒に「至福の一服」を

美味しく頂けました。

所作などに不都合なことも、今後の課題になりますが、

時間的にはこの朝茶事、3時間50分で済ませられ、

正午までに終わったこと、そして朝茶事の

「七夕の嗜好」から「おもてなしこころ」を感じて頂け、

これからも茶事を楽しみたいと思っていただけたことなど

合格点はあげられますね。

お揃いになられ、この待合でお待ちです。

待合いのしつらえは、『蜘蛛の糸』に押し花の梶の葉を。

でも前日に何か物足らず、梶の葉に歌を墨書・・・

「たなばたのとわたる舟のかぢの葉に

いく秋かきつ露の玉づさ」

俊成女(藤原俊成の孫)新古今集 巻第四 秋歌上320

蜘蛛の糸が下がり、小さな蜘蛛を見つけられましたか?

お詰めから、お揃いとの知らせで、汲出しを差し上げ、

時間になり待合を出られて腰掛待合、蹲踞で手水を

そして小間へとお入りに、床の軸『牛背笛聲遠』や

糸巻棚の「蜑小舟香合」などや風炉の拝見を終えられて

座に着かれますと。

亭主の黙礼に一同黙礼で、挨拶が・・

炭斗に続き灰器を持ち出し、

定座で初炭手前が始まり、22分程度で

「お湯づけを差し上げたく存じます」との挨拶で

襖を閉め、続いて膳を正客前に運ばれ懐石が始まります。

・・・朝茶事の懐石はを参照してください・・・

揃って箸を膳の中に落とす音で、終わりに

黒文字を添えられた露の打たれた義山の禄高の中の

菓子「七夕送り(芳月庵:自製)」をすすめ、

さらに中立ちの挨拶のあと、菓子を頂かれ拝見後、

腰掛待合に出られました。

(50分程度が80分強と時間かかり、反省点に)

後座の準備で、掛物を巻き上げ、席中も掃き清め

床の中釘に、四つ目籠をかけ、活けた花は

風船蔓、藪茗荷、吾亦紅に木槿(二種)です。

釜を掛け蓋を切り、水指、茶入れを荘付け、

銅鑼を「大小中中大」

手水を使われ、席入りに

濃茶手前になり、

濃茶を点てられ、茶碗に古帛紗を添えて出されました。

そして「つづいて薄茶を差し上げます」との挨拶で

続き薄茶点前になり、干菓子器をお出しします。

京都・末富の「撫子、氷彩花」と

仙台・賣茶翁のふやき「みち乃久」になります。

「どうぞお仕舞いを」の挨拶で、

茶杓、棗の拝見などを済ますと総礼で終わります。

送り礼をしてお帰りになりました。

最後に水屋の皆さまと一緒に「至福の一服」を

美味しく頂けました。

所作などに不都合なことも、今後の課題になりますが、

時間的にはこの朝茶事、3時間50分で済ませられ、

正午までに終わったこと、そして朝茶事の

「七夕の嗜好」から「おもてなしこころ」を感じて頂け、

これからも茶事を楽しみたいと思っていただけたことなど

合格点はあげられますね。