興味深い企画展に誘われて東京に出てきたのだが、すべて世田谷美術館の所蔵作品ばかりで構成されているということを知って驚いた。図録 [1] によれば、世田谷美術館は開設以来、「正規の美術教育を受けることなく、非専門の作家として創作を続けてきた人々に注目し、作品を収集して」 [2] きて、この企画展に至ったというのである。

「素朴派」というのは、ヴィルヘルム・ウーデ企画のルソーを中心とする「聖なる心の画家たち」展に展示された画家たちを指す [3]。「聖なる心の」という形容から、素朴派の先にアール・ブリュットの作家たちが連なっているだろうと容易に想像できるのだが、実際、「アール・ブリュット」のセクションが設けられている。その他にもアール・ブリュットの作家たちと似たようなカテゴリーに区分してもよいと思われる作家たちのセクションもいくつか設けられている。

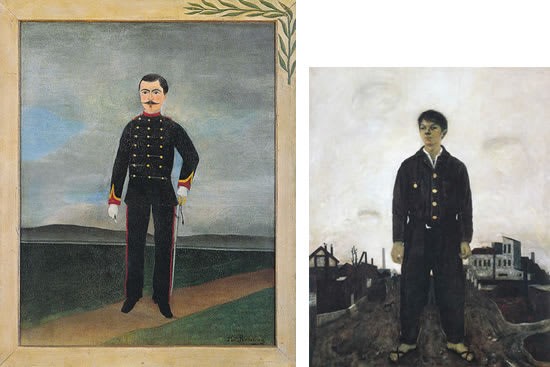

左:アンリ・ルソー《フリュマンス・ビッシュの肖像》1893年頃、カンヴァス、

油彩、92.0×73.0cm [図録、p. 12]。

右:松本俊介《立てる像》1942年、画布、油彩、162.0×130.0cm、

神奈川県立近代美術館 [5]。

展示は、ルソーの三作品から始まる。そのうちの一つ《サン=ニコラ河岸から見たシテ島》は、私の古い画集 [4] では《サン・ニコラ港から見た夕暮れのサン・ルイ島》(パリ、個人蔵)として紹介されている。サン・ルイ島とシテ島がどういう関係にあるか私にはまったく分らないけれども、石ころの一つ一つまでまったく同じなので同一の作品であることは間違いない。

実物を前にしたとき、この絵の持つ「存在感のある静寂」に圧倒されるような感動を受けたことは間違いない。ところが、隣に展示されていた《フリュマンス・ビッシュの肖像》に一瞬にして心が移ってしまったのである。残念ながら、それは絵の美しさのためではなく、背景とバランスを欠いた巨大な人物像のためであり、すかさず松本俊介の《立てる像》を思い出した。

松本俊介の《立てる像》は、敢然と生きようとする自己意識の表象であり、言い換えれば、自尊心の具現化としての巨大な自画像である。この絵は、俊介の代表作の一つのように扱われている(らしい)が、自己主張に対する洲之内徹の批判的な評 [6] もある。

俊介の絵に対して、ルソーのこの絵は対象への尊敬、敬愛が大きな人物像に結実していると見ることができる。俊介の心性とはまったく正反対に近い。素朴派の名そのもののルソーの心性がもたらす構図と考えていいのではないか。このことが、順次絵を眺めていく私の心に尾を引いていったのである。

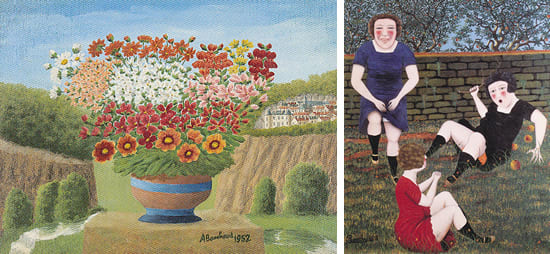

左:アンドレ・ボーシャン《花》1952年、カンヴァス、油彩、

左:アンドレ・ボーシャン《花》1952年、カンヴァス、油彩、

50.0×66.3cm、[図録、p. 17]。

右:カミーユ・ボンボワ《三人の盗人たち》1930年、カンヴァス、油彩、

65.2×54.4cm、[図録、p. 18]。

遠近法や写実性を超えた心性のありようが、私(たち)のような凡庸な者にとってバランスを欠いていると思われる構図を生み出していると考えると、アンドレ・ボーシャンの《花》やカミーユ・ボンボワの《三人の盗人たち》にも同様な観点で見ることができる点がある。

花の鉢は遠近の差を超えて異様に大きいし、立っている盗人の大きさは、手前の盗人とのバランスを欠いて大きい。「聖なる心」が、率直に描くべき主題に向っていると見るべきなのだろう。

左:ルイ・ヴィヴァン《ムーラン・ド・ラ・ギャレット》1925年、カンヴァス、油彩、

左:ルイ・ヴィヴァン《ムーラン・ド・ラ・ギャレット》1925年、カンヴァス、油彩、

38.2×55.2cm、[図録、p. 20]。

右:オルネオーレ・メテルリ《楽士と猫》1937年、カンヴァス、油彩、

75.0×55.0cm、[図録、p. 22]。

遠近法の異常は、ルイ・ヴィヴァンの《ムーラン・ド・ラ・ギャレット》の中の緑色の壁を持つ建物の描き方にも現われている。他の部分を見れば、遠近法そのものを無視しているのではないことがわかる。たぶん、表現上のやむを得ない仕儀なのだ。

オルネオーレ・メテルリの《楽士と猫》は、私にとってはとてもお気に入りの作品なのだ(絵自体もそうだが、ヨーロッパのこのような街角そのものが私は好きなのだ)が、ここにも遠近法の異常がある。細部を除けば、奥行きはそれなりの遠近法で描かれているが。垂直の壁は平行(むしろ、上部が開いている)をなしている。これを「壁は垂直である」という観念的知識の表象と見るより、垂直方向への見る主体の素直な移動とみるべきだろう。楽士と猫を見ている画家の目の位置は、不自然な高さにあるが、垂直方向へ視線が自在に移動できれば何でもない高さである。視線の移動というのが極端に進めばキュビズムに至るのであって、意識して行なうかどうかの問題はあるが、絵画の技法として特殊なわけではない。

塔本シスコ《秋の庭》1967年、カンヴァス、油彩、130.5×162.3cm、

塔本シスコ《秋の庭》1967年、カンヴァス、油彩、130.5×162.3cm、

[図録、p. 39]。

塔本シスコの《秋の庭》は、優れて印象的な絵である。なによりも中央の緑青色の葉にうたれる。ルソーの描く熱帯植物群の絵と共通するような印象を与えながら、琳派の装飾的な秋草図との通底するような感じもある。

この装飾性は、じつはそれぞれの植物や秋の虫の大きさが実際の大きさを反映していないこと、実物の差異を超えてそれぞれが配置されている構図によるのだろう。

塔本シスコは、その画業をまとめて見てみたいと思わせる画家ではある。

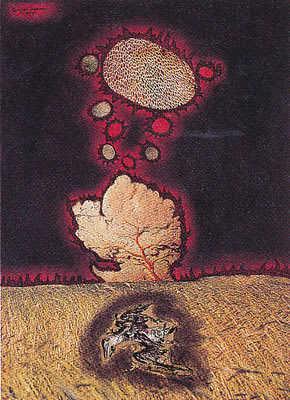

草間彌生《君は死して今》1975年、紙、インク、パステル、コラージュ、

草間彌生《君は死して今》1975年、紙、インク、パステル、コラージュ、

54.8×39.77㎝、[図録、p. 82]。

草間彌生の特異な想世界とそれを表現する力は圧倒的である。正直に言えば、アール・ブリュットの表現の最良のものだという印象なのである。具象と抽象の一体化は、アール・ブリュットの主要な表現手法であろう。

草間彌生のこの絵には確かに遠近法が使われている。しかし、実在空間を関係性を持たない想世界の遠近法という概念は、とても刺激的で、草間彌生の強靭な表現力のよってきたる根拠の一つではなかろうか。

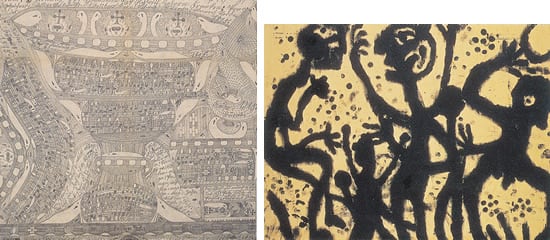

左:アドルフ・ヴェルフリ《ツィラー=タールの三位一体》1915年、紙、鉛筆、

左:アドルフ・ヴェルフリ《ツィラー=タールの三位一体》1915年、紙、鉛筆、

68.8×72.9㎝、[図録、p. 88]。

右:ルイ・ステー《身振りをする6人》1937年、紙、インク、44.0×58.0㎝、

[図録、p. 89]。

アドルフ・ヴェルフリの《ツィラー=タールの三位一体》やルイ・ステーの《身振りをする6人》は、「心の中をのぞいたら」というセクションに収められているが、ともに「精神に障害を抱える人々」 [図録、p. 87] の作品である。展覧会では「アール・ブリュット」とは別のセクションだが、私の中では同じカテゴリーに属している。

かつて、『アール・ブリュット・ジャポネ展』を観たときや『アール・ブリュット パッション・アンド・アクション』 [7] という画集を眺めたときに感じたことが上の二つの絵にも共通して感じられる。

たとえば、アドルフ・ヴェルフリの《ツィラー=タールの三位一体》には、かつての次のような感想をそのまま引用できそうだ。

アール・ブリュットで気になっている特徴のひとつは、細密性である。そこには、空間を埋め尽くす執念のようなものがある。しかし、私たちの呼吸しているこの時空が「在るもの」によって構成されている、というのはきわめて初元的な感覚ではないか。「無いもの」は存在しない、というのは認識の初めとして不自然ではない。

また、ルイ・ステーの《身振りをする6人》には次のような感想が充てられよう。

線の極限は、太さも面積もゼロである数学的抽象である。その線に有限の幅を付与すると、どこまで「線」であり得るのだろう。そんなことを考えてしまうほど、「線」が存在を主張するような絵があった。

線こそが実在の本質だと主張している。そして、ルオーのような逡巡がない(その逡巡こそが芸術的? 世間では)。そして、構成のシンプルさ。………

私たちは、少し大げさだが、いわば構成主義的に時空を見る。客観的だと思い込みたいが、構成のプロセスに主観が混じってしまう。そのため、見える世界は凡庸である(あくまで私のような場合であって芸術家のことではない、としておく)。

まず、彼らはそのような構成主義的な世界観をはなから拒否しているのだ。

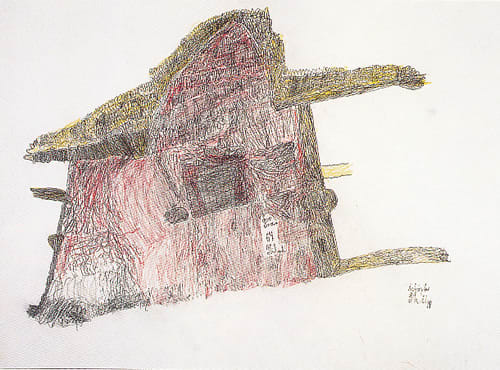

フィリップ・シェプケ《67歳の婦人ヒラント》1986年、紙、鉛筆、色鉛筆、紙、インク、

フィリップ・シェプケ《67歳の婦人ヒラント》1986年、紙、鉛筆、色鉛筆、紙、インク、

62.5×88.0㎝、[図録、p. 101]。

フィリップ・シェプケの《67歳の婦人ヒラント》もまた、きわめてアール・ブリュット的な作品である。特徴的なことは、微視的な細部の気の遠くなるような繰り返しで空間を描きだす、という創造のあり方である。

《67歳の婦人ヒラント》といくぶんは共通するであろう絵をふたつ、『アール・ブリュット パッション・アンド・アクション』から抜き出してみよう。

左:齋藤裕一《不明》2002-3年、紙、色鉛筆、38.4×54.4cm [8]。

左:齋藤裕一《不明》2002-3年、紙、色鉛筆、38.4×54.4cm [8]。

右:吉川秀昭《目・目・鼻・口》2007年、紙、水性ペン、油性ペン、

76.8×108.6cm、社会福祉法人やまなみ会(やまなみ工房)蔵 [9]。

かつて、上のような絵を見終えた感想が、「細部の無限の繰り返しに圧倒されるものの、その繰り返しが私たちを囲繞する世界へ繋がっていく(連続していく)機制が私にはよく分からないのだ」というものだったが、それは今でも変わらない。

この展覧会は、とても刺激的な企画展である。アウトサイダーズといいながら、その先にはインサイドのキュビズムや抽象画へ繋がっていくような世界がある。「聖なる心の画家たち」や「アール・ブリュット」が意味するのは、人間の芸術的心性の豊穣性であり、個々の画家たちの心的多重性がいかに貴重かということだろう。

いつか、インサイダーズとかアウトサイダーズとかのアイデンティティ付与を乗りこえるような芸術理解の方法論が確立されるのではないかと思う(正確に言えば、信じたいということか)。

ここではまったく触れなかったが、「才能を見出されて――旧ユーゴスラヴィアの画家」と「絵にして伝えたい――久永強」というセクションが設けられていた。ともに、「正規の美術教育を受けることなく、非専門の作家」としての画業ではあるが、私の中ではこれまで述べてきたこととはまったく別枠として受け止めてしまったので、いずれ独立に眺めたり考えたりしたい、そんなふうに思っている。

[1] 遠藤望、加藤絢編著『アンリ・ルソーから始まる ―素朴派とアウトサイダーズの世界』(以下、図録)(世田谷美術館、2013年)。

[2] 遠藤望「アンリ・ルソーから始まる」図録、p. 4。

[3] 同上、p. 6。

[4] 『ファブリ世界名画集40 ルソー』(平凡社、1971年)。

[5] 『生誕100年 松本竣介展』図録(NHKプラネット、NHKプロモーション、2012年)p. 93。

[6] 洲之内徹『気まぐれ美術館』(新潮社、昭和53年)。

[7] 小出由紀子(編著) 『アール・ブリュット パッション・アンド・アクション』 (求龍堂、2008年)。

[8] 『アール・ブリュット・ジャポネ』(以下、図録)(現代企画室、2011年)p. 58。

[9] 同上、p. 132。