「アール・ブリュット」とは何か、それから始めなければならない。それは、ジャン・デュビュッフェによって名付けられ、「生(き)の芸術」を意味するという。

2010年3月から11年1月にかけてパリ市立アル・サン・ピエール美術館において、日本の作家63人の700点もの作品を集めて「アール・ブリュット・ジャポネ展」が開催された。これは、いわばその凱旋展である。

アル・サン・ピエール美術館長であるマルティーヌ・リュザルディによる「アール・ブリュット」の解説を見ておこう(私には、これ以上の言葉はない)。

……アール・ブリュッ卜の作者たちはアヴァンギャルドや断絶の伝説とは無縁であり続けた。彼らは、知的文化、特に芸術文化の影響から免れ、表現せずにはいられない欲求から創作し、他者の眼差しから離れて、自分自身の表現方法にだけ集中することを強いられた。こうした保護がアール・ブリユットを近代美術、現代美術の歴史を横断する様々な流派の外におくことになった。だから、アール・ブリュットを最も洗練された文化領域、美術の領域に紹介したのは、"普通の人"ではありえず、自分たちが織り込まれてきた文化の価値に異議を申し立てていた発見者たちであった。実際、クレ一やブルトン、デュビユッフェ以上に、誰が、この未発表の、予測不能の、最高に想像力豊かなフォル厶の無名の発明者たちを認めることができただろうか。

………

今日、アール・ブリュットは歴史を持ち、その現実はデュビュッフェのオーソドックスな見解を逸脱している。しかし、アール・ブリュット作品の存在論に関する考察や論争は、特に制度化の問題に直面している現在、依然としてアクチュアルなものである。アール・ブリュットを認知させてきた反制度的価値、あるいは反文化的価値は、アール・ブリュットに、制度に反対するのではなく、制度に身を委ねるなと命じているのだ。閉ざざれたイデオロギーの回路に囚われてしまえば、懐柔され、さらには否認ざれてしまうのを目の当たりにしなければならないから。 [1]

アール・ブリュットの作家たちが、いかなる流派とも無縁で、歴史的影響関係の外部に立って制作していることには、もちろん理由がある。それはこういうことである。

この展覧会に一堂に会した約60人の創造者たちは、そのほとんどが、精神障害のために施設にいるか、施設に通っている人たちである。自閉症、トリソミー(染色体異常の一種)といった様々な病気におかされた彼らは、知的障害を被り、社会の文化的要求にうまく適応できない。彼らは、自身の奥底から自らのテーマ、表現方法を引き出し、原初かつ究極の創造を経験した人たちである。スタイルを主張したリ、個性を発揮しようとか、栄誉を得ようなどと思い煩うことはない。彼らの作品総体が、彼らの秘密が隠された、豊穣で奇抜な宇宙のモザイクを発見させてくれるのだ。 [2]

いや、じつに多様なのだ。人間の心が到達しうる世界の広大無辺さを思い知らされる。そして、その世界のほとんどを私は知らないのである。しかも、その世界はその場所場所に応じた「深度」と「エネルギー」を示すので、見終わったときにはクラクラと疲れ切ってしまうようだった。

この多様性をなにほどかの言葉で括ることは不可能である。リュザルディのようなまとめが、私たちにできることのせいぜいであろう。

しかし、全体を見て、あらためて振り返ると、ある共通した感じ(気分)を与える幾人かの作家がいることに気づく。その例をいくつかあげてみると次のようになる。

《ルオーよりもっと力強く、率直に》

線の極限は、太さも面積もゼロである数学的抽象である。その線に有限の幅を付与すると、どこまで「線」であり得るのだろう。そんなことを考えてしまうほど、「線」が存在を主張するような絵があった。

線こそが実在の本質だと主張している。そして、ルオーのような逡巡がない(その逡巡こそが芸術的? 世間では)。そして、構成のシンプルさ。例えば、舛次崇の絵の解説には、「彼の意識は、全体のバランスなどには向かわない。描き進んで紙の端が来ると、形成されていた形はそこで潔くプッツリと終わる」と述べられている。

私たちは、少し大げさだが、いわば構成主義的に時空を見る。客観的だと思い込みたいが、構成のプロセスに主観が混じってしまう。そのため、見える世界は凡庸である(あくまで私のような場合であって芸術家のことではない、としておく)。

まず、彼らはそのような構成主義的な世界観をはなから拒否しているのだ。

上左:畑名祐孝《東京タワー》 2002~2003年/黄ボール紙にパステル、クレヨン、墨汁 760×350mm [3]。 上右:畑中亜未《二灯の裸電球》 2003年/紙にクレヨン 380×272mm [4]。下:舛次崇《ペンチとドライバーとノコギリとパンチ》 2006年/水彩紙にパステル 546×790mm [5]。

《空間は歪む、主情の強さに寄り添うように》

実在体の質量が巨大な場合、空間は観測されるほどに歪む、という相対性理論の話をしようとしているわけではない。人間は時空、あるいはその中の存在体をあるがまま客観的に見ることはできない。経験と科学的知見と想像力によって、抽象として客観的対象を構成しているに過ぎない。カメラですらレンズを介するために歪んだ空間しか写し取ることができない(科学的知見はその歪みを補正はできるけれども)。

人間の見る景色は、その見ようとする意志、対象への感情に沿って歪む。それが自然である。キュビズムはその典型である。

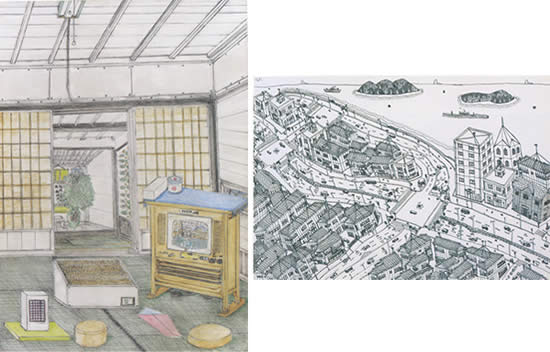

秦野良夫は、何も見ずに古い記憶を描いているのだという。彼の描く空間の微妙な歪みには、ある「懐かしさ」が張りついている。生まれ育った家、幼年の記憶というもののまとった感情が歪みとして表れているのではないか、と思う。部屋の歪みと独立の座標系で歪んでいるようなテレビ、遠近法を越えて急激に遠くなる外景。これがそれぞれの事物に表象される記憶の本質ではないだろうか。

辻勇二は、まず交叉点を描いて、そこから空想の町を展開させるのだという。そして、町と背景の海は異なった時空に属している。構成主義的な後智恵としての客観性を拒否して、純粋に「見る」ことの意味を表明している、と私は考える。

左:秦野良夫《家の記憶》 2004年/紙に鉛筆、色鉛筆 515×364mm [6]。 上右:辻勇二《心でのぞいた僕の町》 2000年/紙に水性ペン 415×597mm [7]。

《私たちは才能豊かな分光器である》

すべての色を含んだ光は、白色である。すべての色を含んだ絵の具は、黒色である。私たちに優れた分光の才能があれば、色彩豊かな世界を再現することができる(もちろん、私には無理だが)。

この二つの絵は、私たちの周りに色彩が溢れていることを教えてくれる。そして、異なる色彩は明確な境界(線)でくっきりと区別される、ということに驚かされる。《プードル》では複雑に曲がる線によって、《ダンス》では明瞭な直線によって。

空間の各部分がくっきりと分割され、それぞれの部分を特定の波長の色と閉じられた境界として指定することは、数学的に空間を描こうとする物理学の出発点としての優れた仮説のようだ(「それはリアルではない」と考える常識人には物理学もまた無理なのである、当然だが)。

左:蒲生卓也《プードル》 2000年/紙に色鉛筆、水性ペン 407×320mm、作家蔵 [8]。 右:八重樫道代《ダンス》 制作年不詳/紙に水性ブラシマーカー、油性ペン 546×789mm [9]。

《心を温める抽象》

優しい心根にさせてくれるような絵もある。優しい色調だけではない、空間把握もまた何となく優しいのである。そのどちらも、具体的な対象から始まりながら、抽象として成立し、完成しているようなのだ。

手と足だけが連なっている《人の身体20》は、いわば「器官のない身体」の連帯のようである。いや、言葉なしでじっと見ていることが、必要にして十分なことであった。

左:木本博俊《人の身体20》 2007年/紙に色鉛筆、ボールペン、水性ペン 177×230mm [10]。 右: 村田清司《無題》 1988~1991年/和紙にパステル 152×106mm [11]。

《性:嫌悪から受容へ》

絵を深読みすればもっとあるのかも知れないが、私の目から見るかぎり、セクシャリティに関連する絵は少なかった。

一つは男女間のセクシャリティを素直に受容しているように見える小幡正雄の絵画、もうひとつは自己の性への嫌悪感を露わにしながら、あるがままの性を受容しようともがいているかのような(すずき)万里絵の絵である。

小幡正雄は、「男がいて女がいる。間にいるのは子ども。どれが欠けても駄目でしょう? 人はそうでなくてはならないのだよ」と力説するのだそうである。この圧倒的な自然な人間観の受容に打たれる。

一方、万里絵は写真のような絵は「見た人がびっくリするでしょう」と言って、他人と共有するイラスト調の絵を描き分けるのだそうである。性的な抑圧から解放されて《全人類をペテンにかける》を描き、そして抑圧された性の常識世界へ移行する。つまり、あたかも抑圧された性を抱えて日常を生きる私たちに同情するように、である。

左:小幡正雄《無題》 作製年不詳/段ボールに鉛筆、色鉛筆 411×516×2mm [12]。 右:万里絵《全人類をペテンにかける》 2007年/紙に油性ペン 460×533mm、ボーダレス・アートミュージアムNO-MA蔵 [13]。

以上が、私がピックアップしたアール・ブリュットが包含する絵画のいくつかの特徴である。しかし、じつは、もっと顕著な特徴があったのだが、どう扱って良いか分からない、というのがあった。

その多くの作家に共通する特徴とは、確信ある細部(不変の具象)の気の遠くなるような繰り返しで空間を描きだす、という創造のあり方である。

例えば、上田志保は「こゆびとさん」というごく小さな人の形を無数に並べて絵画空間を構成する [14] 。伊藤峰尾は「いとうみねお」と「伊藤峰尾」という小さな文字ユニットを無数に並べて書き出す [15]。文字の色と配列で新しい空間表象を実現しているのだ。佐々木早苗は、微妙にサイズも線描も色彩も異なる小さな四角形を並べるだけで、たゆたうような不思議な空間を描きあげている [16]。

その特徴は彫塑作品にも現れる。石井春樹は、小さな牛を無数に貼りつけた《うし》という陶器作品を出展している [17]。西川智之の《うさぎのりんご》という粘土造形は、無数の兎がりんごを形作っている [18]。

細部の無限の繰り返しに圧倒されるものの、その繰り返しが私たちを囲繞する世界へ繋がっていく(連続していく)機制が私にはよく分からないのだ。それが、「アール・ブリュット・ジャポネ展」を見終えた後の悩ましい心残りであった。

[1] マルティーヌ・リュザルディ「「裂け目」としてのアール・ブリュット」(前田礼訳)『アール・ブリュット・ジャポネ』(以下、図録)(現代企画室、2011年)p. 136。

[2] 同上、p. 137。

[3] 図録、p. 96。

[4] 図録、p. 99。

[5] 図録、p. 72。

[6] 図録、p. 101。

[7] 図録、p. 84。

[8] 図録、p. 41。

[9] 図録、p. 126。

[10] 図録、p. 53。

[11] 図録、p. 122。

[12] 図録、p. 36。

[13] 図録、p. 76。

[14] 図録、p. 26。

[15] 図録、p. 18。

[16] 図録、p. 62。

[17] 図録、p. 10。

[18] 図録、p. 90。

* なお、文中で引用した作家解説は図録のはたよしこ、小林瑞恵による。