川村記念美術館監修

『マーク・ロスコ』(以下、「画集」)

(みすず書房、2009年)

マーク・ロスコ(クリストファー・ロスコ編、中林和雄訳)

『ロスコ 芸術家のリアリティ――美術論集』(以下、「論集」)

(みすず書房、2009年)

画集を見ることがあっても画家が書いた文章というものをあまり読まない。なのに、図書館で『ロスコ 芸術家のリアリティ』を見つけたとき、ふと読んでみる気になった。よく知らないロスコを知りたいと思ったのだが、それなら画集を見るのがよいと思い直し、検索して『マーク・ロスコ』という画集を見つけ出した。

「『芸術家のリアリティ』はロスコの作品への直接の道案内とはならない」(「論集」、p. xiv)とクリストファー・ロスコが述べているとおりで、画家の美術論がその画家の絵を鑑賞する際の役に立つとは思えないのは確かだ。絵をめぐるもろもろの事情についての知識は、美術史家や評論家がその論述を膨らませるのに役立っても、私のような者にとっては絵を鑑賞するさいの邪魔にこそなれ助けにはならないように思えるのだ。もう少し丁寧に言えば、鑑賞力の乏しい私のような人間が、あらかじめ絵をめぐるもろもろを知ってしまうとそれに引きずられて自力での鑑賞ができなくなると恐れるのである、

それで、結局、『芸術家のリアリティ』を借り出した動機とはうらはらに、画集を眺めることに主眼が移ってしまったのである。

一人の画家における画業のドラマティックな変容ということはよくあることだが、マーク・ロスコのようにあまりにもはっきりと変わってしまうというのは珍しいだろう。なにしろ、村田真が「ロスコが1946年の時点で制作をやめていれば美術史には残らなかったということだ」(「画集」、p. 138)と断言するほどの変容が起きているのである。1946年といえば、ロスコが43歳の頃のことだ。

『マーク・ロスコ』は、2009年に川村記念美術館で開催された展覧会「マーク・ロスコ」に関連して出版された画集で、ロスコが変容を遂げた後の1949年から1969年の作品が収められている。都合がよいことに、それ以前の作品は、『芸術家のリアリティ』に収められた図版で見ることができる。

マーク・ロスコの画業の変容については、「シュルレアリスムに影響された神話的なイメージの作品から脱して、「マルチフォーム」と呼ばれる、複数の色面が画面上に並置される抽象絵画を手がけるようになる」(「画集」、p. 158)と加治屋健司がごく簡明に評している。

《水浴図、あるいは浜辺の風景》1933/34年、油彩・キャンバス、53.3×68.6cm、

クリストファー・ロスコ蔵 (「論集」、図版3)。

シュールレアリスムの影響を受ける以前の初期の作品が『芸術家のリアリティ』に図版として紹介されている。クリストファー・ロスコが「粗削りな仕上げの、時としてぎこちなくも見える人物像、空間のイリュージョンをほとんど与えない平坦化された遠近法、そして、細部はいつも描かれない。こういったことは、この芸術家には力のある作品は描けないのではないかという印象を与えてしまいかねない」(「論集」、p. xxvii)と評している《水浴図、あるいは浜辺の風景》である。

《メアリーの肖像》1938/39年、油彩・キャンバス、91.4×71.4cm、

ケイト・ロスコ・プリゼル蔵 (「論集」、図版8)。

《メアリーの肖像》を眺めていると、ロスコに「力のある作品」を描く描写力がなかったとは私には思えないのだが、ロスコ自身が「技術」について次のように述べていることは心に留めておくべきだろう。

芸術家は自分自身に固有の目的を達成するための固有の技巧を持っていなければならない。それ以外の技巧を持っていたとしても、それは見せない方がよい。技術の過剰なひけらかしはその芸術をただ台無しにするだけだから。(「論集」、p. 32)

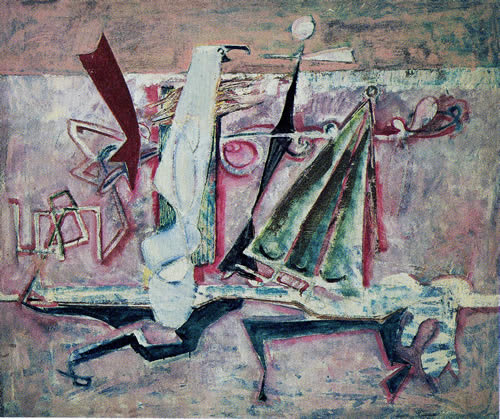

《無題》1943年、油彩・キャンバス、76.2×91.1cm、

ケイト・ロスコ・プリゼル蔵 (「論集」、図版9)。

《リリスの儀式》1945年、油彩・カンヴァス、208.3×270.8cm、

ケイト・ロスコ・プリゼル&イリヤ・プリゼル蔵(「画集」、p. 137)。

『芸術家のリアリティ』に収められたロスコの論考の「大半の部分は一九四〇年から四一年に書かれた」(「論集」、p. xxii)ものだが、ちょうどその時期はシュールレアリスムの影響を強く受けた《無題》や《リリスの儀式》などの絵を描き始める時期に相当する。ロスコがシュールレアリスムについて述べている一文がある。

シュルレアリスムは象徴主義に専心し、本能的な、あるいは意識下の象徴の貯蔵庫である夢、そして新旧の魔神学の研究にいそしんだ。象徴を整理することによって本質的な表現を再構築できると考えたのである。言うなれば彼らは精神の世界と情動の世界の間にある通行不可能な闇に橋を架けようとしているのである。 (「論集」、p. 179)

ロスコは、「神話は象徴的な逸話である」(「論集」、p. 135)として神話を優れた主題と見なしていた。「今日私たちは、魂のためには宗教を持ち、世俗的正義や所有権については法律を持ち、物とエネルギーの構造的世界について述べるためには科学を持ち、人間の行動を扱うためには社会学を持ち、人間の主観性を扱うためには心理学を持っている」けれども、「古代の神話に特有の性質は、その並外れた統一性」(「論集」、p. 136)だというわけである。

しかし、こうしたシュールレアリスムへの傾倒から「マルチフォーム」なる抽象画への変容を跡づけるロスコ自身の論考は見あたらない。強いて言えば、次のような芸術観が基礎になっていたのかもしれない。

絵画とは芸術家にとってのリアリティを造形的な要素によって表現したものである。造形的な統一を創り出すことによってその時代のあらゆる現象は官能性による統一へとまとめ上げられ、その結果、主観的なものと客観的なものが人間との関連性において結びつけられる。それゆえ芸術とはひとつの一般化である。(「論集」、p. 41)

「一般化」のためには「主観的だろうが客観的だろうが感覚され得るすべての要因が取りこまれなければならない」のであって、芸術は「すべての知、直感、経験、その他、その時代においてリアリティを持つとされるあらゆる物事」(「論集」、p. 39)の相関や人間との関わりを明らかにしなければならないと主張する。

芸術家が主観的なものも客観的なものもすべてを集約しようとするのは、人間の官能性にうったえるためである。芸術家は永遠の真理を、人間のあらゆる経験における基礎的言語である官能性の領域に還元することで、これらの真理と人間との直を目指す。

官能性は客観性、主観性のいずれにも属していない。抽象的なものであろうと、直接的な経験の結果であろうと、あるいはそういった経験への迂遠な参照からもたらされたものであろうと、すべての概念はまず官能性という最高の計器に照らして検討されなければならない。官能性はリアリティの指標である。主観と客観という両方の視点を擁護する者は最終的には官能性に行き着き、存在することの根拠をそこに見て取らなければならない。観念にも物にもあるテクスチュアルな質、つまり触知的な感覚と出会うことが必要なのだ。(「論集」、pp. 39-40)

1946年以降、ロスコが描き続けた「マルチフォーム」は、正方形や長方形を配したきわめて単純な構図を持つ抽象画である。しかしそれは、直線によって区切られた色彩の異なる矩形が描かれるモンドリアンのいわゆる「モンドリアン・コンポジション」とは大きく印象が異なる。

モンドリアンのそれはきわめてドライな明るさを示しているのに対して、ロスコの「マルチフォーム」はどこかウェットな情感を表現している。

【左】《No. 18/No. 16》1949年、油彩・カンヴァス、172.1×106.4cm、

ルフィーノ・タマーヨ国際現代美術館、メキシコ・シティ(「画集」、p. 67)。

【右】《No. 9/No. 24》1949年、油彩・カンヴァス、223.5×146.1cm、

ハーシュホーン美術館・彫刻庭園、ワシントン(「画集」、p. 69)。

【左】《No. 61(赤褐色と青)》1953年、油彩・カンヴァス、294×232.4cm、

ロサンゼルス現代美術館(「画集」、p. 73)。

【右】《無題》1955年、油彩・カンヴァス、207×151.5cm、

ケイト・ロスコ。プリゼル&イリヤ・プリゼル蔵(「画集」、p. 77)。

【左】《無題》1958年、ミクストメディア・カンヴァス、264.8×252.1cm、

川村記念美術館(「画集」、p. 87)。

【右】《「壁画No. 1のためのスケッチ》1955年、ミクストメディア・カンヴァス、266.7×304.8cm、

川村記念美術館(「画集」、p. 89)。

【左】《無題》1964年、油彩・カンヴァス、228.6×175.3cm、

ロケイト・ロスコ・プリゼル&イリヤ・プリゼル蔵(「画集」、p. 116)。

【右】《No. 7》1964年、ミクストメディア・カンヴァス、236.4×193.6cm、

ナショナル・ギャラリー、ワシントン(「画集」、p. 119)。

ロスコの抽象画は、1949年の《No. 18/No. 16》や《No. 9/No. 24》のように構図は単純であっても色彩のドラマティックな配置が見られるものから、構図、色彩とも次第に単純化されていく。つまり、抽象度が次第に高まっていくのである。

1964年の《No. 7》に至っては、黒に近い正方形を暗灰色が取り囲んでいるだけのきわめてシンプルな絵にまで「深化」している。一見、彩度が乏しいと思える絵であるが、いわく言い難い「深み」があるのは確かだ。アヒム・ボルヒャルト=ヒュームは、このような一連の絵を次のように評している。

一般には〈ブラック・フォーム〉ペインティングと呼ばれるこの作品群は輪郭の明瞭な暗色の長方形を、同じく暗色の背景に配するという簡潔をきわめた構図をとり、両者の色調があまりに近いため見分けるのに苦労するほどだが、これはロスコのそれまでの作品には前例のないものだった。絵画は黒に近いにもかかわらず、奇妙なことに光を発するように思われ、中央の長方形は何も映っていない映画館のスクリーンと似通った役割をはたして、ヴェルヴェッ卜のような質感が底知れない奥行きを感じさせる。(「画集」、p. 58)

この評言に率直に同意する。正直に言えば、画集をめくって「マルチフォーム」絵画を次々に眺めていくと次第にうんざりし始めることも確かである。しかし、ただ一点の絵に絞って眺め込めば、それはまさしくロスコ独特の「質感」と「情感」を味わうことができる。

そのような意味で、画集を見ているとたいていは実物を見たいという欲求に駆られるものだが、ロスコの「マルチフォーム」の絵がたくさん並べられている展覧会会場を想像するといくぶん途惑ってしまう自分が了解できるのである。しかし、それもロスコ絵画の特性には違いない。

私は、第二次大戦後のアメリカの美術事情に疎いのだが、「マーク・ロスコの生涯」という一文のなかの村田真の次のような記述をたいへん興味深く読んだ。

思えば、シーグラムの壁画 [註1] からニューヨーク近代美術館の回顧展あたりまでが、ロスコの画家としてのピークだったかもしれない。カラー•フィールド・ペインティングの第一人者として地位と名声を確立し、十分な収入も得た。いまや押しも押されもせぬアメリカ美術の巨匠である。しかしピークとは非情なもので、あとは下り坂をころげ落ちるしかない、という意味でもある。

ロスコ自身はまだ衰えを見せていないというものの、もう10年もアー卜シーンを席巻している抽象表現主義にアメリカ人はそろそろ飽きてきた頃だ。事実、1950年代末からジャスパー・ジヨーンズやロバー卜・ラウシェンバーグといった若い世代の画家たちが、「ネオ・ダダ」的作品で反旗をひるがえし始めたし、1960年代に入るとアンディ・ウォーホルやロイ・リキテンスタイン'らが、マンガや広告などの安っぽい大衆的イメージをそのまま絵に描いて売り出している。ロスコはこうしたポップ・アートを憎悪していた。(「画集」、pp. 147-8)

1903年ラトビアで生まれたマーク・ロスコは、66歳の1970年ニューヨークで亡くなった。自死であったという。

[註1] 〈シーグラム壁画〉は、シーグラム・ビル内に新規開店する「フォー・シーズンズ」というレストランのために30点の壁画作品が制作されたが、そのレストランのコンセプトに失望したロスコが契約を破棄したため飾られることのなかった壁画群を指す。これらの絵は、ロスコの死後、ロンドンのテート・ギャラリー、ワシントンD.C.のフィリップス・コレクション、千葉県佐倉市のDIC川村記念美術館の分割所蔵となった。