【2018年12月4日】

混雑しているのではないかと心配していたが、ほどほどの観客で人酔いもせず見ることができた。さすがに《叫び》の前だけは立ち止まらないようにという指示があったが、ゆったりしていたので何の不満もない。

展示は、自画像を中心とする「ムンクとは誰か」というコーナーに始まって、「家族――死と喪失」と続き、「夏の夜――孤独と憂鬱」のコーナーに入ったあたりで、エドヴァルド・ムンクは風景画を描かなかったのではないかと思い始めた。ムンクは人間存在、実存をめぐる心性を主要なテーマとして画業に邁進したのではないかと思ったのだが、それはそれでこれまでの私が抱いていたムンクのイメージにふさわしいような気がした。じつは、次々と続く主題別のコーナーの最後の方に「躍動する風景」があって、私の思い込みはまったくの間違いだったのだが、それでもムンクの心の中では風景は主要な主題ではなかったのではないかという思いはなかなか消えそうにないのである。

【自画像】

ムンクは生涯にわたって多くの自画像を描いたのだという。私はいつも画家が自分自身を描くということに興味を持って眺めているが、自画像というものに定かなイメージや意味合いを持っているわけではない。多くの画家が自画像を描いているので、画家というものは自画像を描くものだというごくつまらない感想に落ち着きそうだが、太平洋戦争で早逝した靉光の自画像の衝撃、ゴッホの一連の自画像のもつ(私の)感情への訴求力などは、自画像が私などが想像するよりはるかに深くて重い意味を有していることを思わせる。

哲学的に言えば、自画像を描くことは思考における〈対自〉として自己認識、人間認識へ向かう作業といってよいのかもしれない。そういう意味では、自画像を描く意味、自画像を描くことがもたらすものは画家それぞれに固有のものだろう。未来のない戦場へ赴く靉光の自画像と、精神を病むゴッホの描く自画像が同じ意味、役割を持っているとは考えにくい。私が、自画像全般に共通する意味を見つけられないのは当然と言えば当然なのである。

左:《自画像》1882年、油彩、紙(厚紙に貼付)、26.5×19.5cm、

オスロ市立ムンク美術館 (図録、p. 46)。

右:《青空を背にした自画像》1908年,油彩、カンヴァス、60.0×80.5cm、

オスロ市立ムンク美術館 (図録、p. 32)。

左:《家壁の前の自画像》1926年、油彩、カンヴァス、92.0×73.0cm、

オスロ市立ムンク美術館 (図録、p. 35)。

右:《自画像、時計とベッドの間》1940-43年,油彩、カンヴァス、

149.5×120.5cm、オスロ市立ムンク美術館 (図録、p. 195)。

多くの自画像の中からムンクが19歳、45歳、63歳、77歳の時の作品を選んでみた。個人展ではいつも思うことだが、ムンクもまた確かな描写力のもとで画家として出発したことは、19歳の《自画像》に明らかである。

《青空を背にした自画像》は、図録に「この自画像を描いた1908年という年は、ムンクの人生のターニング・ポイントとなった」(図録、p. 32)と解説されている。「ヨーロッパ大陸中を絶え間なく旅し、 住まいを変え続けてきた10年以上もの放浪生活を終え」たものの、「神経衰弱に苦しんだのち、コペンハーゲンの診療所に数ヵ月にわたって入院した」年だったという。それまでの暗く暗鬱な印象を与える色調から、この絵の空の描写に見られるような明るい色彩へと変わったということである。

ムンクの自画像群の中では、《家壁の前の自画像》に強く惹かれる。63歳という年齢で、自信も苦悩も成熟して、いわば確固たる人格と化しているという印象を受ける。緑色を含む色彩と陰翳で描かれる頭部は、あたかも老成しつつある人格の豊かさ、複雑さを表象しているように思う。

《自画像、時計とベッドの間》は、80歳で死ぬまでの最後の3年間に手がけた作品ということに興味が惹かれる。室内の全身像という自画像はとても珍しいように思うが、そのせいか作品を前にしたときには自画像という印象はあまりなかった。また、図録解説を読むまで、この絵が持つ象徴的な意味合いについても気づかなかった。時計とベッドは、人生と死を象徴し、右端の壁に掛けられた裸身像は、ムンクの尽きない性愛への関心を示していると指摘されている。

自分が生きている居室の情景と自らの老いた全身を描くことで、いわば自らの人生そのものを象徴的に表現したということということだろう。

【病と死】

ムンクが5歳のとき母親は結核で死亡、14歳のとき姉ソフィエも同じ病気で亡くなった。そのような喪失経験を基調として、最愛の人々の死や病を主題とする作品が「家族――死と喪失」というコーナーに集められていた。

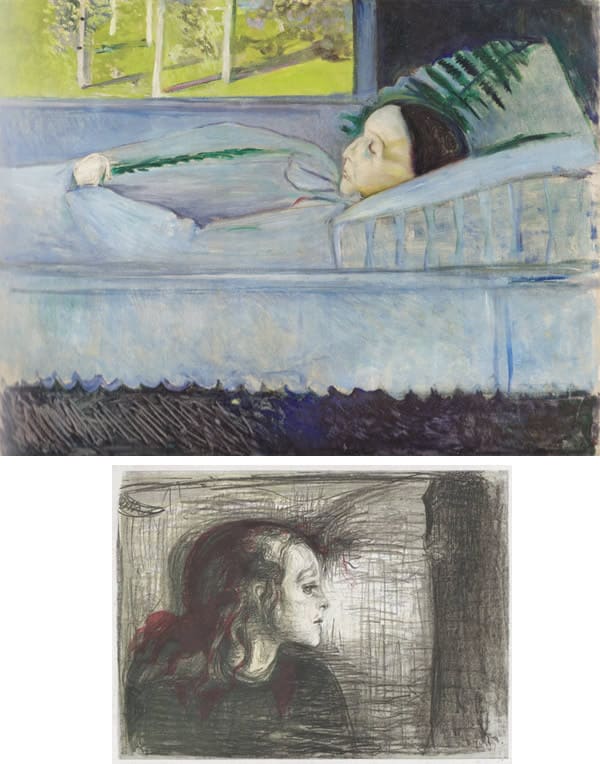

上:《死と春》1893年、油彩、カンヴァス、73.0×94.5cm、

オスロ市立ムンク美術館 (図録、p. 51)。

下:《病める子I》1896年,リトグラフ、57.5×69.5cm、

オスロ市立ムンク美術館 (図録、p. 55)。

死を主題とする作品には、リトグラフやエッチング・ドライポイントなどのモノクロームの作品が多かった。その中で《死と春》は奇妙な明るさが満ちた油彩画として目をひいた。死者が横たわるベッドや装束がやや明るめの色調で、死者の顔色もさほど死者らしいわけでもない。

何よりも窓外の景色が春の光に溢れている。解説は、「死」と「春」とを「死と新しい生命」あるいは「現生と来世を分かつ死」と「誕生と死滅を永遠に繰り返す転生的な生」を象徴的に対比させていると見る。私は私で、どのような華やかな春の日にも死は厳然として訪れるのだ、という人間の諦めや絶望とも言える悲しみの表現としてこの絵を受け止めた。

姉ソフィエの死に至る病を主題とした《病める子》という作品群の中に、《病める子I》と題されたまったく同じ構図のリトグラフ作品が2点展示されていたが。一方は赤みを帯びた線描で、もう一方は黒のみの線描である。私には黒白の陰翳のみで表現された作品の方が格段に死にゆく少女の実在感と画家の悲しみを表現していると感じられた。

【性愛と別離】

「性愛」と勝手に名付けてみたが、これは《接吻》というシリーズと《吸血鬼》というシリーズの作品群を見たとき、それらに共通する主題であると思ったからである。

左:《接吻》1895年、エッチング・ドライポイント、49.7×39.0cm、

オスロ市立ムンク美術館(図録、p. 110)。

右:《吸血鬼》1916-18年,油彩、カンヴァス、83.0×104.5cm、

オスロ市立ムンク美術館 (図録、p. 115)。

《接吻》と《吸血鬼》と題された作品群は、「接吻、吸血鬼、マドンナ」と並列表記されたタイトルのコーナーで、高次のカテゴライゼーションが難しいということかもしれない。

《接吻》には抱き合い接吻する男女が窓辺や浜辺あるいは背景なしで、着衣であったり裸体であったりというヴァリエーションがあるが、私には上のエッチング・ドライポイントの作品がもっともその情緒を伝えているように思えた。

《吸血鬼》に描かれている血を吸う裸女(吸血鬼)と血を吸われる男の間には恍惚とした陶酔感があるのではないかと私には感じられ、《接吻》と同じようにこれらも「性愛」が主題ではないかと思ったのである。解説にも「さらに踏み込むならば、単なる生と死の激しいせめぎ合い以上のものが見えてくるかもしれない。女が抱擁する姿に欲望の感覚を見てとることもできる。彼女は恋人を癒し、護っているのだろうか。男のほうは、吸血鬼の両腕に身を委ねている。」(図録、p. 114)とあって、私が受けた印象があながち的外れということでもなさそうである。

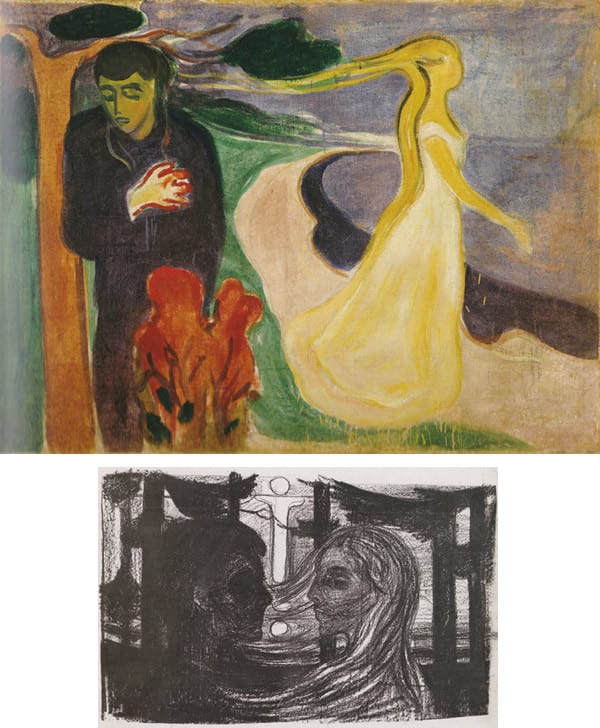

左:《別離》1896年、油彩、カンヴァス、97.5×128.5cm、

オスロ市立ムンク美術館 (図録、p. 133)。

右:《魅惑II》1896年,リトグラフ、44.5×70.0cm、

オスロ市立ムンク美術館(図録、p. 134)

《すすり泣く裸婦》1913-14年、油彩、カンヴァス、110.5×135.0cm、

オスロ市立ムンク美術館 (図録、p. 143)。

「接吻、吸血鬼、マドンナ」というコーナーの後に、文字通り愛(性愛)に関する作品を集めた「男と女――愛、嫉妬、別れ」というコーナーが設けられていた。

《別離》という作品の前で少しばかり考え込んだ。別れる男女は互いに背を向けあっている。男は別れの悲しみに打ちひしがれているようだが、女の姿勢は意を決したように歩き出そうとしているように見える。しかし、女は浜辺の砂と溶け合うような色彩で描かれていてその存在が希薄に描かれている。あえて言えば「消えるように立ち去っていく」ということなのだろうか。

私が考え込んだ不思議は、じつはそのことばかりではない。女の長い金髪の半分ほどだけが男の方へ長く不自然に靡いているのである。なぜこのような不自然な姿に描いたのだろう。決然と別れていく心性の中に未練のようなものが残っていることを顕わしているのだろうか。

《別離》に続いて《魅惑II》、《別離II》、《女の髪に埋まる男の顔》といういずれも男女の頭部を中心に描かれた作品が展示されていた。《魅惑II》では女の髪が向き合った男を抱くように伸びている。《別離II》では背を向けあった男の肩を後方に伸びた女の髪が覆っている。《女の髪に埋まる男の顔》ではタイトルそのままに女の左半分の髪が男の頭部を覆っているのである。

ムンクは、愛し合う男女の心のつながりがあたかも女性の髪を通じてなされているような象徴的表現をしているのだろう。私にはそうとしか思えなかったのである。とすれば、《別離》で描かれた後方に伸びる女の髪が意味しているのは未練などではなくて、今まさに男の肩から髪が離れてしまったところを描くことで愛の終わりを表現したということなのかもしれない。

しかし、ここでもう一つの疑問がわく。「愛する」ことも「愛を終わらせる」ことも、髪で抱いたり、抱いていた髪を解いたりする女が主体的に行っているようにしか見えない。男は一体何をしているのか。なぜ、愛は女から一方的に与えられるものなのか。そういう疑問が残ったままである。

《すすり泣く裸婦》はモデルを用いて描いたものと思われる作品群の中で際立って目立っていた。絶望といえるほどに悲しみにくれているその情感が際立っていたということなのだが、表現されたエロティシズムの強度にも驚いたのである。濃密な赤いベッドの上で泣く女と、描かれてはいないが、傍らにはきっと裸の男が呆然と立ち尽くしている姿を想像してみる。いや、そうであるべき男の不在を嘆いているのだろうか。様々なことを想像させる絵ではある。

【近代的自我】

ムンクの代表作《叫び》については多くの言葉が費やされているだろうから、私などの贅言は無用だろう。ただ、ムンクの表現しようとする不安や苦悩は、「近代的自我」の形成に随伴するものだろうという想定は私の中からは外せない。

上:《グラン・カフェのヘンリック・イプセン》1902年、リトグラフ、

51.6×66.4cm、オスロ市立ムンク美術館 (図録、p. 59)。

下:《フリードリッヒ・ニーチェ》1906年、油彩・テンペラ、カンヴァス、

201.0×130.0cm、オスロ市立ムンク美術館 (図録、p. 152)。

肖像画の中に、いわば近代的自我を象徴するような人物が含まれていたのが興味深かかった。もとより、私にはムンクの自我形成にどんな人物、思想、芸術が強い影響を及ぼしたのか詳らかにする知識はない。だが、一般的な意味で『人形の家』を書いたイプセンと「神は死んだ」と語るニーチェを「近代的自我」を象徴する芸術家、思想家と見なすことはできるだろう。彼らとムンクの間にどのような交流があったか私にはわからないのだが、少なくともニーチェやイプセンと同じ時代の空気を吸って生きていたのは間違いない。

ニーチェの肖像画がこの後に示す《叫び》や《絶望》と同じような空を背景に描かれているのは、ニーチェが精神を病みつつ死んだことを思えばことさら印象深い。フーコーではないが、「狂気」もまた近代的自我を表象する心性の一つであろう。

【苦悩、そして叫び】

《メランコリー》は「夏の夜――孤独と憂鬱」というコーナーに、《叫び》と《絶望》はその次のコーナー「魂の叫び――不安と絶望」に展示されていた。あたかも憂鬱が不安へ、不安が絶望へと変化していく人生を暗示しているような展示だった。

《メランコリー》1894-96年、油彩、カンヴァス、81.0×100.5cm、

コーデ(KODE)、ラスムス・メイエル・コレクション、ベルゲン

(図録、p. 67)。

左:《叫び》1910年?、テンペラ・油彩、厚紙、83.0.5×66.0cm、

オスロ市立ムンク美術館 (図録、p. 95)。

右:《絶望》1894年,油彩、カンヴァス、92.0×73.0cm、

オスロ市立ムンク美術館 (図録、p. 134)。

《叫び》というタイトルで同じ主題の作品が数点あることは私も知ってはいたが、それは、図録に収められた水田有子の論考によれば、次のような事情によるものらしい。

当時センセーショナルな反応を巻き起こしたこの問題作が注目を集め、発注者が現われるたびに描き、手放すという「現実的な動機」が確かにあったのである。しかし見逃してならないのは、ムンクが作品の「源泉」を自分の生い立ちに求め、何度も同じ作品の制作に取り組んだ点、自身の芸術の独自性を同一主題のヴァリエーションによって伝えようと思考を巡らせた点にこそある。彼にとって再制作とは単なるコピーを意味するものではなく、ある必然性をもった繰り返しなのであった。 (図録、p. 19)

最初の《叫び》は、1893年に制作され、オスロ国立美術館が所蔵していて、今回展示されているオスロ市立ムンク美術館所蔵の作品はそれから17年後の1910年ぐらいに再制作されたものと推定されている。制作年が正確に確定できないため「1910年?」と表記されている。

私はムンクを「悩める芸術家」とか「近代的自我の苦悩を表現した画家」などと漠然と考えていたが、《叫び》などの有名作品を再制作する「現実的な動機」は、画家を職業として生きるムンクの生き方そのものによるらしいことを、図録に寄せたヨン=オーヴェ・スタイハウグの論考が記している。

実際のムンクは、非常に多作で成功した芸術家であると同時に実業家の精神も備えていた。彼は、唯一の目的かつ真の仕事、つまり偉大な芸術を創作し、それによって認められるということに全人生を捧げ、膨大なエネルギーを注いだ。ムンクは各地での展覧会の計面を立て、パトロン、コレクター、美術館館長、親しい友人ら自分をサポートしてくれる人たちとのネットワークを築くことで、芸術家としての野心を実現しようとしたのである。(図録、p. 11)

近代的自我の苦悩を表現しえた画家は、また近代資本主義社会をたくましく生き抜いた職業人でもあったのである。どんな優れた芸術家も時代を超えることはできないのだから、「ムンクが近代資本主義を生き抜く」などいうことは言わずもがなではある。

1893年に最初の《叫び》を製作し、その翌年にはまったく同じ構図で前景の人物だけが異なるような《絶望》を描いたときにも「現実的動機」なるものが制作にあたる契機の一部であったのだろうか。

【人のいる風景、いない風景】

上に挙げた《メランコリー》という作品は、「夏の夜――孤独と憂鬱」というコーナーに展示されていた。そのコーナーには、海岸を背景とした人物が描かれている作品が多く展示されていたが、背景そのものはどこの海岸と指定できない画家の想念上の風景である。

私が美術展会場で歩を進めながら「ムンクは風景画を描かなかったのではないか」と思い始めたのは《メランコリー》のように人物の背景に想像上の風景を配しているのを眺めたあたりからである。ムンクは人物に主要な関心を寄せていて風景にはあまり気を遣っていないのではないかなどと思ったのだった。

《太陽》1910-13年、油彩、カンヴァス、163.0×205.5cm、オスロ市立ムンク美術館

(図録、p. 171)。

左:《星月夜》1922-24年、油彩、カンヴァス、120.5×100.5cm、

オスロ市立ムンク美術館 (図録、p. 185)。

右:《庭の林檎の樹》1932-42年,油彩、カンヴァス、100.5×77.0cm、

オスロ市立ムンク美術館(図録、p. 189)

そうした私の想像は、「躍動する風景」というコーナーにさしかかったときに潰えたが、それでもまた異なった感想が生まれたのである。

人物が描かれていない風景画は二点しか展示されておらず、その内の1点が《太陽》である。この絵の躍動感にとても惹かれたものの、風景画という印象は受けなかった。太陽が主題の風景画というのは私の記憶にはまったくない。図録には、この絵の制作の動機としてオスロ大学の式典用ホールの装飾画の注文があったと解説されている。そこには「この太陽のイメージを生成的な力と生命の爆発の象徴として生み出した」(図録、p. 170)とも記されている。岡本太郎の絵を評する言葉とそっくりで、ますます風景画というカテゴリーから遠ざかってしまうようだ。

風景画として「画家の晩年」という展示コーナーから2点取り上げてみた。《星月夜》には前景に立つ二人の人物の影が前方に長く伸びている様子が描かれている。《庭の林檎の樹》ではリンゴの樹と家との間の芝生らしきところに二人の人物が小さく描かれている。この人物の小ささは、パリ市街の風景画を多く描いたユトリロがどの絵にも必ず小さな人物を描きいれたことを思い出させる。

ユトリロに比べれば、ムンクの人間への関心がよほど大きいことは、「躍動する風景」に展示された《真夏》や《水浴する岩の上の男たち》などの作品は、どちらかといえば人間が主題としか思えないし、《疾駆する馬》に至ってはタイトル通り御者と馬が主役であることからも推測される。

[1] 『ムンク展――共鳴する魂の叫び――』(以下、図録)(朝日新聞社、2018年)。

街歩きや山登り……徘徊の記録のブログ

山行・水行・書筺(小野寺秀也)

日々のささやかなことのブログ

ヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

小野寺秀也のホームページ

ブリコラージュ@川内川前叢茅辺