【2014年1月27日】

ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ(1824-1898)は初見の画家である。若い頃にとても安いので購入することができた「ファブリ世界名画集」の60冊にも入っていない。もっとも、その中の1冊にジョルジュ・ド・ラ・トゥールが入っているのをすっかり忘れて、図書館で画集を探したことがあったくらいで、私の記憶は当てにならない。

シャヴァンヌ展の図録 [1] によれば、シャヴァンヌの画業は、次のような時代に位置づけられる。

1863年のドラクラワ、そして1867年のアングルの他界により、19世紀前半の美術を豊かにしたふたつの絵画潮流であるロマン主義と新古典主義の代表作家がフランスから姿を消した。……英国ではターナー、フュースリ、ブレイクの、ドイツではフリードリヒの、スペインではゴヤの死により、ロマン主義の最後の火もすでに消えていた。

ベルトラン・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ [2]

シャヴァンヌは、ギリシャ的な美によって理想郷、アルカディアを描くことに画業のほとんどをつぎ込んだという。シャヴァンヌが描き続けたアルカディアは、紀元前1世紀の古代ギリシャの詩人ウェルギリウスがその詩の中で描いたように、古代ギリシャ人にとっても現実にはない理想郷なのである。とすれば、シャヴァンヌが描くアルカディアの風景や人々がギリシャ的造形美を通してであろうことは容易に想像できる。シャヴァンヌのアルカディアは、古代ギリシャ的形象美を通して、あるいはギリシャ的形象美の彼方に見えるものであるだろう。

時代はミレーやクールベのリアリズム、そして象徴主義やバルビゾン派、印象派の時代へ移っている。その中にあって、古代ギリシャ的アルカディアの世界を描くことに画業の道を見出したシャヴァンヌは、かなり特異なものであっただろう。美術館や市庁舎などの壁画・公共芸術としてギリシャ的アルカディアの情景を描いた画家には、じじつ、極端な不評と熱烈な支持とが相俟っていたということである。

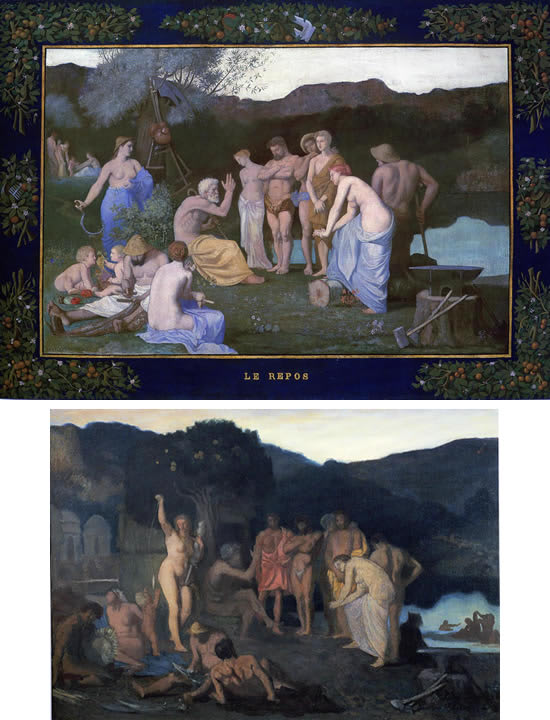

【上】《休息》1867年頃、油彩、カンヴァス、108.5×148.0cm、

【上】《休息》1867年頃、油彩、カンヴァス、108.5×148.0cm、

ナショナル・ギャラリー、ワシントンD.C. (図録、p. 55)。

【下】《休息(習作)》1861年、油彩、カンヴァス、61.5×89.0cm、

島根県立美術館 (図録、p. 51)。

《休息》は、《労働》と対をなす絵として並べられている。ギリシャ的な理想郷で、ともに働き、ともに休息する平和で安楽な人々の様子を描いているのだが、習作も展示されていて、その比較がとても興味深い。

中央には腰掛けて話をする老人(ホメロスと擬されている)、その周りで話に聴き入る人々と、子供も交えて団らんする家族がいるという構成である。習作ではよく目立つ糸巻き棒を持った裸の婦人が、本作では大釜を持った婦人に置き換わっている。何よりも特徴的なのは、腰を下ろしている二人の男性が半裸の女性に、ホメロスのすぐ脇の立派な体躯を持つ男性がミロのヴィーナス風のたたずまいの女性像に変わっていることである。

本作で新たに登場した3人の女性と、前屈みで聴き入っている女性の姿は、明らかにこの絵の中で異質である。この4人を除けば、この絵は物語を語るホメロスとそれを熱心に聞くグループと休息を取りながら聞いているグループで調和的に構成されている。ホメロスの脇に立つ女性は、話に聴き入っているふうですらなく、ひたすら美しいポーズを取るために立っているとしか思えない。他の3人の女性もまた、欠かすことができないギリシャ的造形美の表現としてかなり強引に付加されているのだ。いわば、この絵は、画家がさらなるアルカディア、完成されたヘレニズム的美の世界へ向けて旅立つべく描いた力業の絵としてあったのだろう。

【左】《瞑想》1867年、油彩、カンヴァス、104.0×56.0cm、

個人蔵 (図録、p. 67)。

【右】《瞑想》1867年頃、白と赤のチョーク、黄褐色の紙、26.5×13.0cm、

個人蔵 (図録、p. 69)。

ギリシャ的造形美を一人の女性像に託したのが、《瞑想》という作品であろう。右のチョーク画は習作ではなく、その錬成度において左の本作の後に描かれたものと推測されている。

女性の肢体のわずかな変化や衣服の輪郭の明確化などに、画家の望ましいギリシャ的造形美へ向かうプロセスが窺えるようだ。

【左】《幻想》1866年、油彩、カンヴァス、263.5×148.5cm、

【左】《幻想》1866年、油彩、カンヴァス、263.5×148.5cm、

大原美術館 (図録、p. 63)。

【右】《幻想》1886-87年頃、油彩、カンヴァス、47.5×31.5cm、

個人蔵 (図録、p. 71)。

《瞑想》がほとんど同時期に描かれた同じモティーフの微妙な変化を示しているのに対して、《幻想》と題された同じモティーフの二作品は、20年という年月を隔てて描かれている。

腰掛けるミューズとペガサス、花を摘む少年という構図はまったく同じだが、青い色調の本作は冷たい神秘性を強調しており、一方、二〇年後の作品の色彩は柔らかな愛らしい印象さえ与えるほどの色彩に変わっている。これは、芸術家の気負いがなにがしかの自信(確信)と余裕に変化していることを示しているのではないだろうか。

「色彩があまりきつくなく様式的にも恭順」で「収集家にとっては受け入れやすいものだった」 (図録、p. 71)と解説にあったが、絵を売ることを業とするべテラン画家の思惑もあったのであろうか。

《海辺の乙女たち》1879年頃、油彩、カンヴァス、61.0×47.0cm、

《海辺の乙女たち》1879年頃、油彩、カンヴァス、61.0×47.0cm、

オルセー美術館、パリ (図録、p. 101)。

《海辺の乙女たち》は奇妙な印象の作品である。3人のそれぞれの婦人は、まったく無関係に、それぞれの美的であるべき肢体として描かれている。ミロのヴィーナスを思わせる中央の婦人像に見られるように、ここではギリシャ的造形美としての女性像が主題であって、それが海辺であるかどうかは本質的であるとは思えない。

エメ・ブラウン・プライスは、「確かなことは、ひとり一人が本質的に孤立していて孤独なことである。このことは人が集まっていることが常であるシャヴァンヌの公共芸術とは驚くべき対比をなす」 [3] と評している。この孤独は何に由来するのか。産業革命と資本主義の成立後の近代人の孤独なのか、芸術世界の激しい変容の中における画家の孤独なのか。もしかすると、この孤独の中に画家が生きている時代の心理的反映が秘められているのかもしれない。

そういった意味では、《貧しき漁夫》はもっと特徴的である。

【左】《貧しき漁夫》1887-92年頃、油彩、カンヴァス、105.8×68.6cm、

【左】《貧しき漁夫》1887-92年頃、油彩、カンヴァス、105.8×68.6cm、

国立西洋美術館(松方コレクション) (図録、p. 103)。

【右】ジョバンニ・セガンティーニ《湖を渡るアヴェ・マリア(第2作)》 1886年、

油彩、カンバス、120×93 cm、 個人蔵(ザンクト・ガレン) [4]。

《貧しき漁夫》は、シャヴァンヌの画業の中ではまったく異質である。解説では、夕景の光の中、幼子が眠る小舟の上で祈りを捧げる貧しい漁夫の姿は、ミレーの有名な《晩鐘》の農夫の祈りに比されている。明らかに、アルカディアからもっとも遠い、貧しい者たちが現実を受け入れ、祈りに身を委ねるしかない情景である。

この絵は、羊とともに小舟で帰宅する夕方の湖上で、羊飼いの親子が祈る情景を描いたセガンティーニの《湖を渡るアヴェ・マリア》とほとんど同時期に描かれている。先行するミレーの《晩鐘》が1857-59年頃に描かれたことを考えると、《貧しき漁夫》はこの19世紀中葉のヨーロッパの現実受容としての宗教的心理の直接的反映のようにすら思える。

【上】《諸芸術とミューズたちの集う聖なる森(部分)》1884-89年頃、油彩、カンヴァス、

【上】《諸芸術とミューズたちの集う聖なる森(部分)》1884-89年頃、油彩、カンヴァス、

93.0×231.0cm、シカゴ美術館 (図録、p. 117)。

【下】《諸芸術とミューズたちの集う聖なる森(全体)》 (展覧会パンフレットから)。

シャヴァンヌの典型的な代表作《諸芸術とミューズたちの集う聖なる森》は、もともとリヨン美術館の壁画として描かれた460.0×578.0cmの大作で、上の絵は後にカンヴァスに描きなおされたものだ。展覧会の副題となった「水辺のアルカディア」の情景である。

美の表象としての「ミューズたち」と擬人化された「諸芸術」(その中にはシャヴァンヌの絵の神もいるであろう)が集う水辺こそ、19世紀ヨーロッパの憧憬的世界であったのだろう。そこは理想的で完成された世界のためか、「動きと変化とはこの場にそぐわないだけでなく、余暇とけだるさ、そして現状維持(ステイタス・クオ)がここを支配している。シャヴァンヌの作品にはこの静止状態、平衡、そして究極の静寂の雰囲気が捉えられている」 [5] とプライスが語る世界が描かれている。

正直に言えば、日本、その東北の寒村で生まれ育った人間の教養と知性にとってギリシャ的アルカディアはじつに遠い。ゼウスの暴力的素行ばかりでなく、様々な残酷な物語の世界を恐ろしい思いで受け入れながらギリシャ神話を読んでいた身にとって、同じ世界にアルカディアがあるとはとても思えなかったのである。想像力が貧しかったと言うしかないが、今となっては、こうした絵をギリシャ的な美しさの表象としてのみ受け入れるしかないのである。

【左】 《女の頭部》(〈聖ジェヌヴィエーヴの幼少期〉のための習作)1874-75年頃、

【左】 《女の頭部》(〈聖ジェヌヴィエーヴの幼少期〉のための習作)1874-75年頃、

鉛筆、透写紙、21.8×17.6cm、ピカルディ美術館、アミアン (図録、p. 125)。

【中】 《裸の男の上半身》(〈プロ・パトリア・ルドゥス〉のための習作)1879年、 鉛筆・

白のハイライト、灰色に変色した青色の紙、20.3×16.5cm、ピカルディ美術館、

アミアン (図録、p. 128)。

【右】 《布の習作》(〈古代の光景〉のための習作)、 鉛筆・白のハイライト、

裏打ちされた透写紙、29.5×17.3cm、 リヨン美術館 (図録、p. 132)。

展覧会にはたくさんの素描・習作も集められていた。いつものことだが、なかでも肉体の一部分だけを描いた素描に心惹かれた。ベルリン国立美術館展で見たフェデリコ・バロッチの《《キリストの割礼》のための祈る天使と手の習作》 [6] とか、アンドリュー・ワイエスの(不自由な身体を支える)地面についた手だけの素描 [7] などにも心を捉えられた記憶がある。部分がかき立てる全体像は見る者の想像力に委ねられていて、じっさいに具体的な全体像を想像しなくても、その部分は美しい全体の予兆として目の前にある。

「神は細部に宿る」のだ。

[1]『水辺のアルカディア ―ピュヴィス・ド・シャヴァンヌの神話世界』(「シャヴァンヌ展」図録(以下、『図録』)(島根県立美術館、2014年)。

[2] ベルトラン・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ(太田聡訳)「孤独のピュヴィス・ド・シャヴァンヌ、決してひとりではない」『図録』 p. 8。

[3] エメ・ブラウン・プライス(宮澤政男訳)「ピュヴィス・ド・シャヴァンヌとアルカディアニズム」『図録』 p. 17。

[4] 『セガンティーニ ―アルプスの牧歌と幻想―』(神戸新聞社、1978年) T. 14。

[5] エメ・ブラウン・プライス「ピュヴィス・ド・シャヴァンヌとアルカディアニズム」『図録』 p. 19。

[6] 『ベルリン国立美術館展』(国立西洋美術館/TBSテレビ、2012年) p. 289。

[7] 『アンドリュー・ワイエス オルソン・ハウス』(丸沼芸術の森、2009年) p. 60。

こんばんは(*^。^*)

BUNKAMURAの展示ですか、ここには結構行ってます^m^

シャヴァンヌの絵は観たことはあるにはありますが、あまり興味が無かったのでこれだけいろいろ書いていただけると参考になります!

デッサン、私もこんな風に描けるように頑張ります、いつになるかわかりませんが^m^

絵を描かれるんですよね。

見るだけの私には、とてもうらやましいですね。

私はいつも、画家のデッサン力に驚いています。