美濃の前方後方墳 象鼻山一号墳見学記

◆2019年の記録より

◆長谷川

古墳に強く興味を持っ私は美濃の小糠山古墳

(前前後方墳)を見学して大変感慨深かった。

さて以前私は関ヶ原合戦で長宗我部氏が布陣

した美濃象鼻山1号墳を再度見学したいと強く

願った。私は自分の心の中に欲する所の前方

後方墳見学を希望し象鼻山は古墳群や地震の

断層や関ヶ原合戦古戦場もも同時に見学可能

な歴史的地理要因に恵まれた尾濃への入口だ。

▼岐阜県象鼻山より尾濃の平野部を展望する。

標高142mの象鼻山に到着すると岐阜、名古屋が

遠望された昔は歴史講師として名古屋に4何年も通

ったものだが今の私は孤独に山野を一人で行き仕事

もなく淋しい境遇である。そもそも、美濃垂井町の

粉糠山古墳古墳の伝承は所謂古墳に派生する伝説の

類であるが不破郡青墓の遊女が化粧で使った小糠を

捨ててそれが山となり積り、小糠山古墳への名称起

源となった事に特に興味を抱いた。小糠山古墳には

珠翠銀や水銀が過去に出たのではないのかと?小糠

山古墳の周溝の跡も気になった。尾濃の隘路垂井の

平野部に巨大な前方後方墳を盛土して塚を築く美濃

の勢力に改めて驚くと同時に強く私の前方後方墳見

学の興味を強く、そそるものがあった。

↓美濃粉糠山古墳と周溝の痕跡写真▼不可思議な遺跡

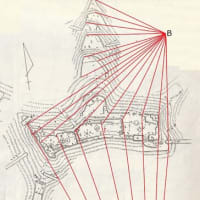

さて私が象鼻山古墳群に至ると下の様な古墳墳

丘図が掲示されていた。しかし私には何故か?

合点が行かなかった。

現地を観察すると前方後方墳の周囲には私が作成

したような周庭?が残されていて古墳の規模実際

には大きい。

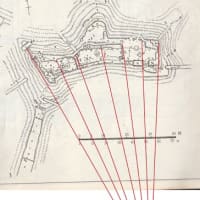

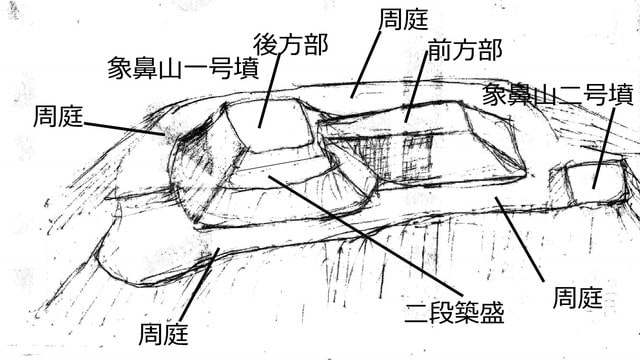

▼長谷川博美 象鼻山一号墳「ラフスケッチ図」

2019年作 東面よりの図

▼長谷川博美 2020年 象鼻山1号墳 点描鳥瞰図

2022年作 東面よりの図

以下の写真は象鼻山一号墳の前方部から後方部を

撮影したものだが実に墳丘の形状が調っていて美

しい。▼写真1号墳の手前が前方部、後が後方部

◆長谷川

2020年も残雪ある中を3度目の見学をした。

規 模:全長約42.80m、後方部長22.95m、

後方部幅25.86m、後方部高さ4.23m、前方

部長17.15m、前方部幅14.40m、前方部高さ

2.96m、くびれ部幅8.70m、くびれ部高さ

0.95mとあるが周庭?を含めると本格的な

古墳遺跡であろう。

被葬者:不明

築造時期:古墳時代前期

墳 形:前方後方墳

埋葬部:構築墓抗(水銀朱で被覆した箱形木棺

を盛土で積み上げた墓式。)

出土遺物: 青銅鏡(双鳳紋鏡)

玉(琴柱形石製品)

細身鉄刀

鉄刀2点、鉄剣5点、鉄槍1点 琴柱型石製品

(北陸の碧玉質の石(緑色凝灰岩))

★朱入りの壺

備考 二重口緑壺形土器、S字状口緑台付形

土器、高杯形土器、小形器台形土器。

★山頂を削り取りその上に8段階もの工程を

経て完成されていることから見栄えも重視し

たと考えられる。従って濃尾平野が見渡せる

だけではなく濃尾平野からモ見られることも

念頭に置いた築造思想が読み取れる。

墳形及び埋葬方法が東海様式を採用しているが、

埋葬物・埋葬様式は畿内様式を採用しているこ

とから、被葬者は地元豪族であるが、畿内との

関係を持ち、その影響力を利用していたことが

うかがえる。

さてさて私が大変驚いた現地案内版の解説には

★山頂を削り取りその上に8段階もの工程を経て

完成されていることから見栄えも重視したと考

えられるのである。普通山中にある古墳は地山

を削りながら墳丘を整えるのが常套であるが。

一度山頂を平らに削平した後に8段階もの

工程を経て完成した事である。これは土木工事の

常識から言えば無駄で二度手間だ。しかし古代

祭祀において土を何重にも突き固める古墳築造の

行程や行為こそが神聖な葬祭の重要な意義があった

と私は推定する。神事から発展した相撲の土俵は

神聖な斎場でもある。今でも力士達が塩と土と水を

使って土俵を固め作る行為が繰り返されるが土を固

める行為自体が神聖な神事である事は忘れ去られて

いる事であろう。