一曲、一枚のCDとの出会いが人生を大きく変える・・・

有名ミュージシャンのエピソードなどではたまに聞きますが、

普通はあまりないことかもしれません。

でも、ある一曲と出会ったことで、

今まであまり気にも留めていなかった作曲家を好きになり、

全く知らなかったピアニストの素晴らしさを知る・・・

そこから、音楽の聴き方、楽しみ方が大きく広がったとすれば、

それはやはり、人生を大きく変えた出会いといえるでしょう。

もう、今から20年前になります。

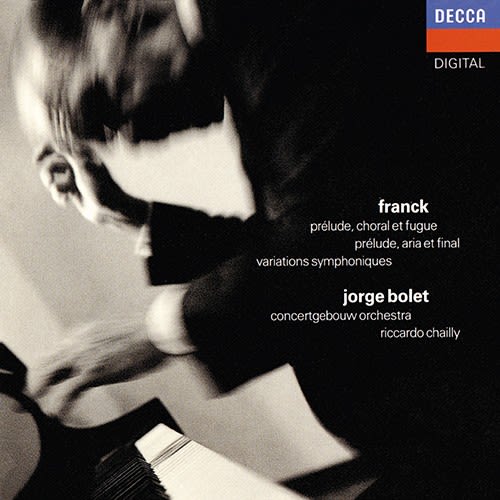

キューバ出身のピアニスト、ホルヘ・ボレットが演奏する

セザール・フランクの『前奏曲、コラールとフーガ』こそ

私にとっての「人生を変えた一曲」です。

このジャケットもカッコいい!

ゆっくりとしたテンポで神秘的な音色を奏でる前奏曲、

分散和音風の煌くような旋律が印象的なコラール、

そしてフーガにおける圧巻の構成力。

最初の一音から最後の和音まで、一分の隙も無い完璧な演奏。

ボレット以外にも様々な人の演奏を聴きましたが、

彼の演奏を凌駕するどころか、肉薄する演奏すらない、

というのが、私の正直な感想です。

あらゆるクラシック音楽の中で、

ボレットが演奏する『前奏曲、コラールとフーガ』こそ

私にとって究極の一曲です。

(好きだからこそ滅多に聴かない曲でもありますが)

もし、この曲をまだ聴いたことがない人がいたら、

あるいはボレットの演奏で聴いたことがなければ、

是非、聴いてみてください。

人生が変わるかもしれません・・・・

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

広瀬悦子さんに関するエントリーの際にも書きましたが、

リスト編曲の「タンホイザー序曲」も大変好きな演奏です。

この曲は、バッハ大先生の「平均律」やベートーヴェンのソナタ、

ショパンの練習曲のような作品とは明らかに違います。

リストが「ピアニストの技巧を見せつけるために編んだ曲」

といっても過言ではないでしょう。

そのような曲を、カーネギー・ホールで披露するボレット。

加えて「リスト直系の弟子」であることも影響してか、

「前時代的なヴィルトゥオーゾ」と評されることがあります。

そんなボレットがキャリアの最晩年に録音した中の白眉が、

セザール・フランクの『前奏曲、コラールとフーガ』です。

彼のことを「時代遅れ」と揶揄していた人達は、

この演奏の前にひれ伏すことになるでしょう。

この曲を、これほど完璧に、深く美しい音色で弾いた人は、

これまでいたでしょうか?(これからもいないでしょう)

そして、この曲を聴いたあとで、もう一度、

あの「タンホイザー序曲」に耳を傾けてみます。

高度な技巧と深い音楽性、そして煌く美音を兼ね備えた

真の「巨匠」だからこその演奏であることを

改めて感じずにはいられません。

その上で、

「聴衆を熱狂させることこそがエンターテインメントだ」

「"芸術"こそエンターテインメントであるべきだ」

とでもいうような想いが伝わってきます。

彼の演奏に出会えたことを、「奇跡」として感謝しています。

有名ミュージシャンのエピソードなどではたまに聞きますが、

普通はあまりないことかもしれません。

でも、ある一曲と出会ったことで、

今まであまり気にも留めていなかった作曲家を好きになり、

全く知らなかったピアニストの素晴らしさを知る・・・

そこから、音楽の聴き方、楽しみ方が大きく広がったとすれば、

それはやはり、人生を大きく変えた出会いといえるでしょう。

もう、今から20年前になります。

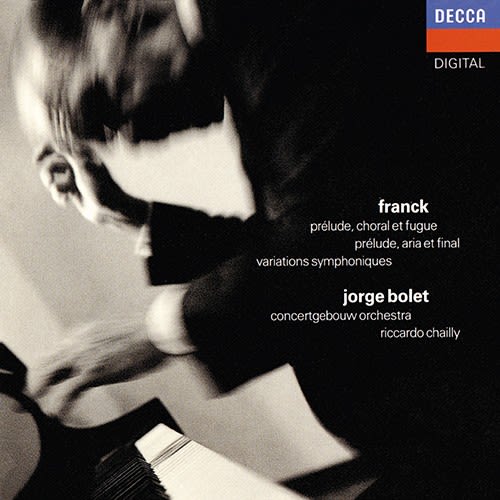

キューバ出身のピアニスト、ホルヘ・ボレットが演奏する

セザール・フランクの『前奏曲、コラールとフーガ』こそ

私にとっての「人生を変えた一曲」です。

このジャケットもカッコいい!

ゆっくりとしたテンポで神秘的な音色を奏でる前奏曲、

分散和音風の煌くような旋律が印象的なコラール、

そしてフーガにおける圧巻の構成力。

最初の一音から最後の和音まで、一分の隙も無い完璧な演奏。

ボレット以外にも様々な人の演奏を聴きましたが、

彼の演奏を凌駕するどころか、肉薄する演奏すらない、

というのが、私の正直な感想です。

あらゆるクラシック音楽の中で、

ボレットが演奏する『前奏曲、コラールとフーガ』こそ

私にとって究極の一曲です。

(好きだからこそ滅多に聴かない曲でもありますが)

もし、この曲をまだ聴いたことがない人がいたら、

あるいはボレットの演奏で聴いたことがなければ、

是非、聴いてみてください。

人生が変わるかもしれません・・・・

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

広瀬悦子さんに関するエントリーの際にも書きましたが、

リスト編曲の「タンホイザー序曲」も大変好きな演奏です。

この曲は、バッハ大先生の「平均律」やベートーヴェンのソナタ、

ショパンの練習曲のような作品とは明らかに違います。

リストが「ピアニストの技巧を見せつけるために編んだ曲」

といっても過言ではないでしょう。

そのような曲を、カーネギー・ホールで披露するボレット。

加えて「リスト直系の弟子」であることも影響してか、

「前時代的なヴィルトゥオーゾ」と評されることがあります。

そんなボレットがキャリアの最晩年に録音した中の白眉が、

セザール・フランクの『前奏曲、コラールとフーガ』です。

彼のことを「時代遅れ」と揶揄していた人達は、

この演奏の前にひれ伏すことになるでしょう。

この曲を、これほど完璧に、深く美しい音色で弾いた人は、

これまでいたでしょうか?(これからもいないでしょう)

そして、この曲を聴いたあとで、もう一度、

あの「タンホイザー序曲」に耳を傾けてみます。

高度な技巧と深い音楽性、そして煌く美音を兼ね備えた

真の「巨匠」だからこその演奏であることを

改めて感じずにはいられません。

その上で、

「聴衆を熱狂させることこそがエンターテインメントだ」

「"芸術"こそエンターテインメントであるべきだ」

とでもいうような想いが伝わってきます。

彼の演奏に出会えたことを、「奇跡」として感謝しています。