■東海道山陽新幹線

高度経済成長と安定成長、日本経済を今の地位にまで引き上げたものは、高速道路、自動車産業、技術者、様々なものが挙げられると思うが、その筆頭に新幹線を挙げることに異論は少ないだろう。

2008年秋には全車除籍が決定している山陽新幹線の0系新幹線。今日では山陽新幹線の新大阪~博多のこだま号運行となっている。

2008年秋には全車除籍が決定している山陽新幹線の0系新幹線。今日では山陽新幹線の新大阪~博多のこだま号運行となっている。

この0系が現役でN700系が運行されている今ならば、まだ、東海道新幹線開業から今日の最新鋭新幹線までの技術史というべき道程を駅のホームから概括できる、ということで、小生はC.ジョニー氏とともに新幹線の通過を撮影できる姫路駅に展開した。

1964年の新幹線開業から1986年まで長期にわたって生産され、東海道山陽新幹線の主力車両として運用された0系新幹線。3000両以上が生産された本車も残りあと六編成といわれている。営業速度は210km/hと最新鋭新幹線に比較すればやや見劣りするが、世界の特急列車では今尚、上位の営業運転速度を誇る。

1964年の新幹線開業から1986年まで長期にわたって生産され、東海道山陽新幹線の主力車両として運用された0系新幹線。3000両以上が生産された本車も残りあと六編成といわれている。営業速度は210km/hと最新鋭新幹線に比較すればやや見劣りするが、世界の特急列車では今尚、上位の営業運転速度を誇る。

100系新幹線は、0系新幹線に代わる車両として1985年から導入が開始、0系の老朽化という背景があった為、最高速度は220km/hとなっているが、約1000両が生産され、既に姿は無いがダブルデッカー車四両を中間車としたV編成、いわゆるグランドひかり号は、新幹線が輸送機関から旅客機関へと転じ、車窓を楽しむという時間に余裕を見出した車両であったが、その後継者はとうとう生まれなかった。こうして、その速度から過渡期の車両という背景があり、0系とともに遠からず引退するものと考えられる。

100系新幹線は、0系新幹線に代わる車両として1985年から導入が開始、0系の老朽化という背景があった為、最高速度は220km/hとなっているが、約1000両が生産され、既に姿は無いがダブルデッカー車四両を中間車としたV編成、いわゆるグランドひかり号は、新幹線が輸送機関から旅客機関へと転じ、車窓を楽しむという時間に余裕を見出した車両であったが、その後継者はとうとう生まれなかった。こうして、その速度から過渡期の車両という背景があり、0系とともに遠からず引退するものと考えられる。

300系新幹線は、最高速度270km/hと性能を向上させ、1990年から1998年に約1000両が生産された車両。のぞみ号としての運行が行われ、VVVFインバータ制御方式を採用するなど、技術的に新世代を切り開いた車両である。しかし、300km/h運行に対応出来ないことから、間もなく大量淘汰が始まるとされている。

300系新幹線は、最高速度270km/hと性能を向上させ、1990年から1998年に約1000両が生産された車両。のぞみ号としての運行が行われ、VVVFインバータ制御方式を採用するなど、技術的に新世代を切り開いた車両である。しかし、300km/h運行に対応出来ないことから、間もなく大量淘汰が始まるとされている。

500系新幹線は、1997年に導入、営業運転速度300km/h、東京~大阪を約二時間半で結び、一時はフランスの高速鉄道TGVに抜かれた速度世界一の座に再び舞い戻った車両である。高速運転やトンネル口における騒音対策の観点から採用された鋭利な先頭車輌、流線状の車体、まさしく航空機に匹敵する秀逸な車両デザインは1998年に鉄道友の会よりブルーリボン賞を受賞している。

2001年にフランスのTGVが営業運転速度を320km/hに引き上げているが、営業運転の目的地到達時間を示した表定速度では、500系がギネスブックに登録されている。他方、過度な高速性能の追求から車内容積が圧縮され、また、高性能であるがゆえに価格も高価であり、9編成の生産に留められた。今後は、短縮編成となり、山陽新幹線での運行となる見込みである。

2001年にフランスのTGVが営業運転速度を320km/hに引き上げているが、営業運転の目的地到達時間を示した表定速度では、500系がギネスブックに登録されている。他方、過度な高速性能の追求から車内容積が圧縮され、また、高性能であるがゆえに価格も高価であり、9編成の生産に留められた。今後は、短縮編成となり、山陽新幹線での運行となる見込みである。

700系は、高価な500系からやや性能を落とし、0系、100系新幹線を東海道新幹線において代替する目的で導入された車両で、1999年から約1300両が導入されている。最高営業速度は285km/hで、試験走行では300km/h以上を記録しているが、大都市間高速鉄道である所以から騒音対策の観点に注力する必要があり、営業速度に影響している。

700系は、高価な500系からやや性能を落とし、0系、100系新幹線を東海道新幹線において代替する目的で導入された車両で、1999年から約1300両が導入されている。最高営業速度は285km/hで、試験走行では300km/h以上を記録しているが、大都市間高速鉄道である所以から騒音対策の観点に注力する必要があり、営業速度に影響している。

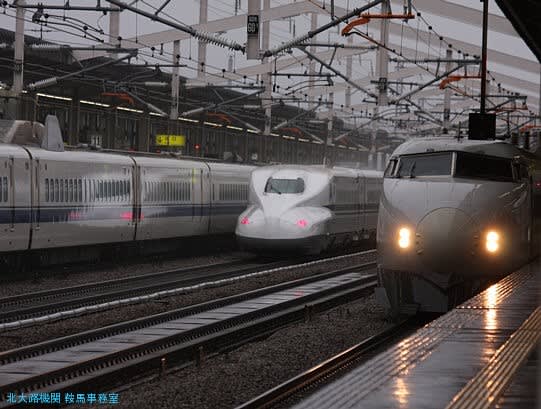

700系と100系新幹線。今回、新幹線を、特に通過がみられる姫路駅で撮影した際にC.ジョニー氏共々痛感したのは、想像を絶する高速度とその静粛性である。N700系などは気付くと通過している、という場合も多々あり、運行本数と利便性から京都を基点に名古屋、東京、博多に展開する際には航空機を凌駕する時間で移動が可能となる、この単純な論理を支えているのが、あの速度である、と今更ながら感心させられた。

700系と100系新幹線。今回、新幹線を、特に通過がみられる姫路駅で撮影した際にC.ジョニー氏共々痛感したのは、想像を絶する高速度とその静粛性である。N700系などは気付くと通過している、という場合も多々あり、運行本数と利便性から京都を基点に名古屋、東京、博多に展開する際には航空機を凌駕する時間で移動が可能となる、この単純な論理を支えているのが、あの速度である、と今更ながら感心させられた。

2007年から導入されたN700系新幹線。通過する様子を後ろから撮影。0系新幹線と、半世紀誓い技術進化の過程を端的に示す事例だ。三年後には全のぞみ号がN700系により運行されるといわれ、今後の新幹線の主力車両となることが約束されている車両である。

2007年から導入されたN700系新幹線。通過する様子を後ろから撮影。0系新幹線と、半世紀誓い技術進化の過程を端的に示す事例だ。三年後には全のぞみ号がN700系により運行されるといわれ、今後の新幹線の主力車両となることが約束されている車両である。

ご一緒させていただきました、C.ジョニー様、ありがとうございました。

HARUNA

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)