厳寒の2月。福井県池田町の水海の田楽能舞は、毎年2月15日に行われている。今頃気がついた…。

この芸能は、大変古風な田楽と華やかな能舞だ。伝説によると、約700年前の鎌倉時代、時の執権・北条時頼が全国を回っていたところ、水海に着いたときは冬であったそうで、水海で滞在することになり、村人が時頼のために田楽を舞ったという。これに報いるために、時頼は村人に能を教えたという。

自分は、この水海の田楽能舞は、とても印象的。学生時代に出かけたのだが、自動車を運転するようになって、初めて高速を運転して、福井まで行ったのだ。しかも、その日は確か雪降りだった。

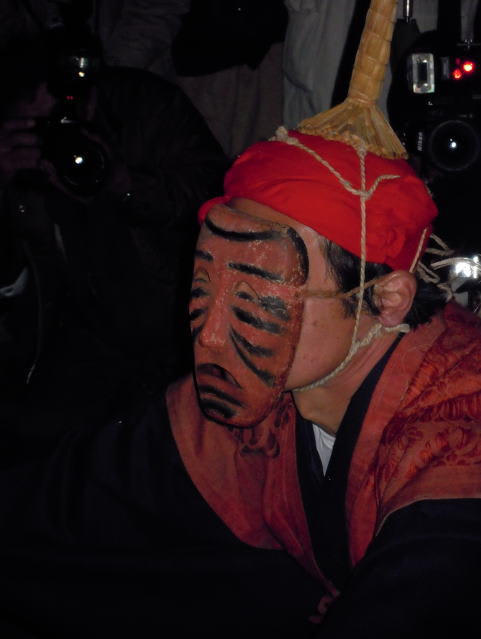

この水海の田楽能舞で大変印象的な舞に「烏とび」がある。

全身黒ずくめの衣装で、「インヤーハー」の掛け声で、片足ずつ跳びながら、四隅を一周するだけの舞なのだ。

「カラストビ」というと、修験道の修法が思い起こされる。一見、不気味とも取られる烏は、修験道では神聖な鳥なのだ。

「カラストビ」といえば、有名なところでは、能の「三番叟」に跳ぶ所作がある。また修験道の儀礼として、山形・出羽三山の1つ、羽黒山の松例祭は、よく知られている。

修験道系の芸能としては、奥三河の花祭にも「ウサギトビ」とともに「カラストビ」がある。サッカー日本代表のシンボルでもある「ヤタガラス」につながり、カラスは神聖なのだ。

そして、自分がこだわった新潟県糸魚川市能生の能生白山神社舞楽の陵王の舞のなかに「カラストビ」がある。

軽やかにピョンピョンと跳ぶ所作だけだ。舞楽の所作に「カラストビ」があるという意味…やはり地方の舞楽も、修験道系の芸能ということができるのかな?ということを確信したのである。

民俗芸能を何でも修験道と結びつけるのはどうかとも思うが、どうしても修験道や両部神道といったニュアンスがあることが想像される。

どなたか…修験道と民俗芸能との関連を明らかにしていただきたいものだ。

この芸能は、大変古風な田楽と華やかな能舞だ。伝説によると、約700年前の鎌倉時代、時の執権・北条時頼が全国を回っていたところ、水海に着いたときは冬であったそうで、水海で滞在することになり、村人が時頼のために田楽を舞ったという。これに報いるために、時頼は村人に能を教えたという。

自分は、この水海の田楽能舞は、とても印象的。学生時代に出かけたのだが、自動車を運転するようになって、初めて高速を運転して、福井まで行ったのだ。しかも、その日は確か雪降りだった。

この水海の田楽能舞で大変印象的な舞に「烏とび」がある。

全身黒ずくめの衣装で、「インヤーハー」の掛け声で、片足ずつ跳びながら、四隅を一周するだけの舞なのだ。

「カラストビ」というと、修験道の修法が思い起こされる。一見、不気味とも取られる烏は、修験道では神聖な鳥なのだ。

「カラストビ」といえば、有名なところでは、能の「三番叟」に跳ぶ所作がある。また修験道の儀礼として、山形・出羽三山の1つ、羽黒山の松例祭は、よく知られている。

修験道系の芸能としては、奥三河の花祭にも「ウサギトビ」とともに「カラストビ」がある。サッカー日本代表のシンボルでもある「ヤタガラス」につながり、カラスは神聖なのだ。

そして、自分がこだわった新潟県糸魚川市能生の能生白山神社舞楽の陵王の舞のなかに「カラストビ」がある。

軽やかにピョンピョンと跳ぶ所作だけだ。舞楽の所作に「カラストビ」があるという意味…やはり地方の舞楽も、修験道系の芸能ということができるのかな?ということを確信したのである。

民俗芸能を何でも修験道と結びつけるのはどうかとも思うが、どうしても修験道や両部神道といったニュアンスがあることが想像される。

どなたか…修験道と民俗芸能との関連を明らかにしていただきたいものだ。