行きたい とか言いながら、仕事的に12月は祭りに出にくい環境のため、案外「遠山霜月祭」へは、あまり回数を重ねたことがない。

とか言いながら、仕事的に12月は祭りに出にくい環境のため、案外「遠山霜月祭」へは、あまり回数を重ねたことがない。

いろいろ言っているうちに、もう今シーズンの祭りはすべて終了。ああ…今年も行けずじまいだった

ここのところ、大掃除をかねて、ちょっぴり部屋の片付けをした すると、探していたのに見つからなかったもの、あることを忘れていたものなど、いろいろな「発見」があった。

すると、探していたのに見つからなかったもの、あることを忘れていたものなど、いろいろな「発見」があった。

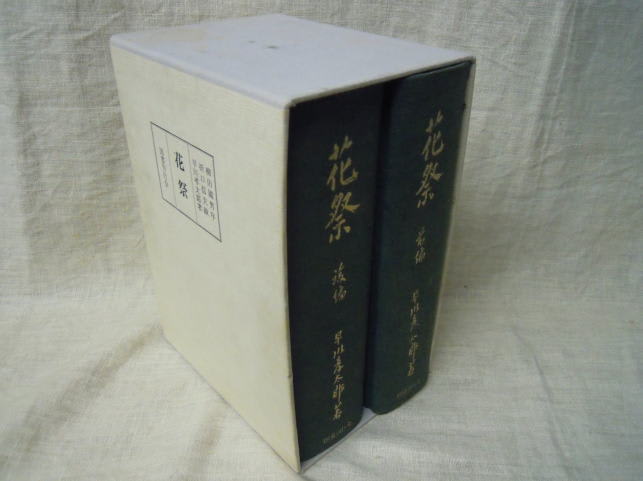

そして

探していた本が出てきた。

長野県教育委員会編「遠山まつり」(写真 信濃風土記3)昭和31年

これは、まつりの場である神社のなかで、普通に売られていたので、即買いした記憶がある。ちょっと見たかったときに、すぐに見つからず、ようやく探り出したのだ。

あらためて本をめくってみた。

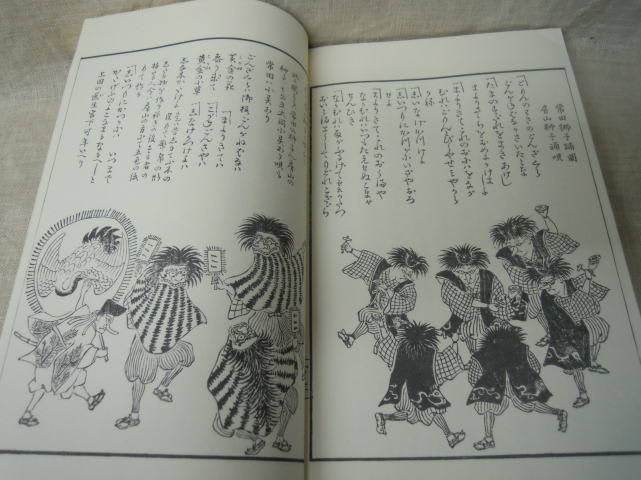

写真がいい。遠山谷は、現在出かけても、古い雰囲気を残していると思わせるが、この本に出てくる写真は、とにかく貴重な風景が写っている。舞人の装束の微妙なちがいも感じる。

そして文章は、「遠山風物記」のページが、信州の民俗学徒では知らない者はいない向山雅重氏。そして「遠山のまつり」のページが、三隅治雄氏。三隅さんは、遠山のまつりへ来たときのことをなつかしげに語られるのをお見かけする。三遠南信の「芸能の谷」へは、足繁く通ってこられた。

この本を見て、ふと思った。発行が昭和31年ということは、今から55年も前。すると三隅さんがこの文章を書かれているのは20代後半か30才になられたくらいではないだろうか。今とちがって、自由に遠山入りするのが難しい交通状況のなか、柳田国男を筆頭に、早川孝太郎の「花祭」、折口信夫の「新野の雪祭」や「西浦の田楽」の紹介はよく知られているが、「遠山霜月祭」はもう少し時代があとなのだ。そして、当時20代の若き研究者が、この「遠山まつり」の書に文章を寄せておられたことに、驚きと感動。

こうした先人たちの資料にふれると、知らないことばかり。…というか、今でもまだ分からないことばかり。体力のあるうちに、訪ねておきたいまつりだ。

とか言いながら、仕事的に12月は祭りに出にくい環境のため、案外「遠山霜月祭」へは、あまり回数を重ねたことがない。

とか言いながら、仕事的に12月は祭りに出にくい環境のため、案外「遠山霜月祭」へは、あまり回数を重ねたことがない。いろいろ言っているうちに、もう今シーズンの祭りはすべて終了。ああ…今年も行けずじまいだった

ここのところ、大掃除をかねて、ちょっぴり部屋の片付けをした

すると、探していたのに見つからなかったもの、あることを忘れていたものなど、いろいろな「発見」があった。

すると、探していたのに見つからなかったもの、あることを忘れていたものなど、いろいろな「発見」があった。そして

探していた本が出てきた。

長野県教育委員会編「遠山まつり」(写真 信濃風土記3)昭和31年

これは、まつりの場である神社のなかで、普通に売られていたので、即買いした記憶がある。ちょっと見たかったときに、すぐに見つからず、ようやく探り出したのだ。

あらためて本をめくってみた。

写真がいい。遠山谷は、現在出かけても、古い雰囲気を残していると思わせるが、この本に出てくる写真は、とにかく貴重な風景が写っている。舞人の装束の微妙なちがいも感じる。

そして文章は、「遠山風物記」のページが、信州の民俗学徒では知らない者はいない向山雅重氏。そして「遠山のまつり」のページが、三隅治雄氏。三隅さんは、遠山のまつりへ来たときのことをなつかしげに語られるのをお見かけする。三遠南信の「芸能の谷」へは、足繁く通ってこられた。

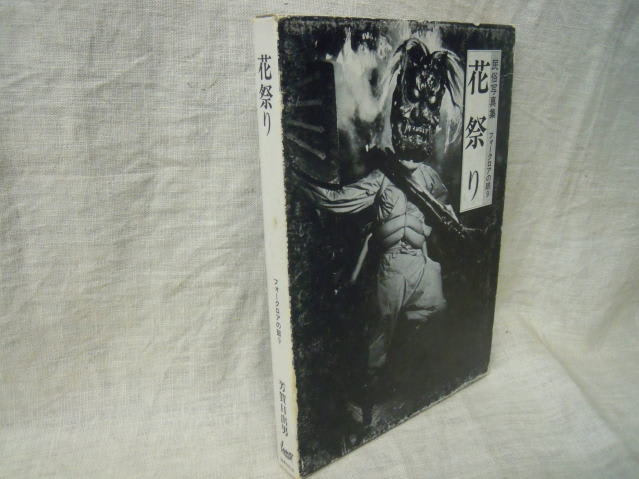

この本を見て、ふと思った。発行が昭和31年ということは、今から55年も前。すると三隅さんがこの文章を書かれているのは20代後半か30才になられたくらいではないだろうか。今とちがって、自由に遠山入りするのが難しい交通状況のなか、柳田国男を筆頭に、早川孝太郎の「花祭」、折口信夫の「新野の雪祭」や「西浦の田楽」の紹介はよく知られているが、「遠山霜月祭」はもう少し時代があとなのだ。そして、当時20代の若き研究者が、この「遠山まつり」の書に文章を寄せておられたことに、驚きと感動。

こうした先人たちの資料にふれると、知らないことばかり。…というか、今でもまだ分からないことばかり。体力のあるうちに、訪ねておきたいまつりだ。