夕べの宵宮は雨であったが、本宮もどうやら雨。行列はどうなるか心配しつつ、今日は出発する金剛院へ行く。

寺の前でまず「くるいの舞」が踊られる。

そして獅子や肩車をされた稚児、踊大将等、まつりに関わる方々すべてが行列をくむ。

やがて金剛院を出た稚児行列は、途中の観音堂で神輿と合流する。ここらに神仏混淆の名残が濃厚。

そして山寺の地区内をゆっくりと行道する。

日吉神社に来ると、まずトチの木の脇の鳥居付近で、もう一度「くるい」だ。

そして、神社境内へ入ると、神輿はスピードアップしながら境内をまわる。途中では、ここのところ中断していいた「けんか神輿」をしながら、境内は大盛り上がり。

やがて舞台上では、修祓の後、3回目の「くるいの舞」を舞う。

いよいよ本宮での舞が始まる。

まず「おててこ舞」だ。

風流な雰囲気の装束で、大変麗しい感じさえする。これが中世歌謡の雰囲気を残す貴重な踊りだ。

続いて、可愛らしい「鏡の舞」となる。

その後は「花の舞」だ。

これは確かに舞楽の雰囲気を残している。

そして青年による「弓の舞」。

狩衣姿で凛々しい雰囲気。

そして「鉾の舞」だ。

これは舞楽の「振鉾」を彷彿とさせるが4人舞。しかも舞の最初ではない。なぜだろう?

続いて「種まきの舞」。

農耕への祈りの舞だ。滑稽なしぐさは観客から笑いを誘う。

そして「しめの舞」。

これは一人前だが、ダイナミックな舞振りである。

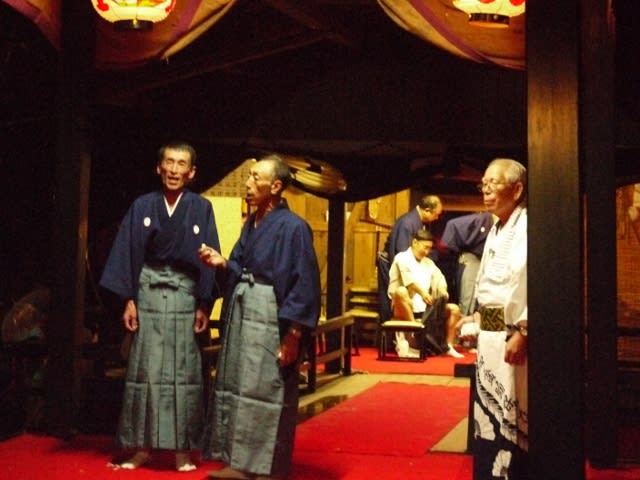

そして「万才」。

江戸太神楽系の演目で、各人のせりふをしっかり覚えなければならない。しかし笑顔いっぱいで、清々しい演目であった。

そして「獅子舞」。

才蔵と獅子によるもので、おそらく飛騨や越中にある「金蔵獅子」のようだ。夕べは「太神楽系」、本日の方は別なルートで取り込まれたもで、一見同じ獅子ではあるが、芸態は全くちがう。

こうして芸能の一切が終わると、列が再び下っていくのである。5:00頃、今年も無事にお祭りが終わった。今回は日本民俗音楽学会糸魚川大会もあり、しかも土日であったたので賑わったが、何しろ大雨であった。しかし、これだけの芸能を維持してきた人々のことを考えると、雨などとは小さいことだ。

寺の前でまず「くるいの舞」が踊られる。

そして獅子や肩車をされた稚児、踊大将等、まつりに関わる方々すべてが行列をくむ。

やがて金剛院を出た稚児行列は、途中の観音堂で神輿と合流する。ここらに神仏混淆の名残が濃厚。

そして山寺の地区内をゆっくりと行道する。

日吉神社に来ると、まずトチの木の脇の鳥居付近で、もう一度「くるい」だ。

そして、神社境内へ入ると、神輿はスピードアップしながら境内をまわる。途中では、ここのところ中断していいた「けんか神輿」をしながら、境内は大盛り上がり。

やがて舞台上では、修祓の後、3回目の「くるいの舞」を舞う。

いよいよ本宮での舞が始まる。

まず「おててこ舞」だ。

風流な雰囲気の装束で、大変麗しい感じさえする。これが中世歌謡の雰囲気を残す貴重な踊りだ。

続いて、可愛らしい「鏡の舞」となる。

その後は「花の舞」だ。

これは確かに舞楽の雰囲気を残している。

そして青年による「弓の舞」。

狩衣姿で凛々しい雰囲気。

そして「鉾の舞」だ。

これは舞楽の「振鉾」を彷彿とさせるが4人舞。しかも舞の最初ではない。なぜだろう?

続いて「種まきの舞」。

農耕への祈りの舞だ。滑稽なしぐさは観客から笑いを誘う。

そして「しめの舞」。

これは一人前だが、ダイナミックな舞振りである。

そして「万才」。

江戸太神楽系の演目で、各人のせりふをしっかり覚えなければならない。しかし笑顔いっぱいで、清々しい演目であった。

そして「獅子舞」。

才蔵と獅子によるもので、おそらく飛騨や越中にある「金蔵獅子」のようだ。夕べは「太神楽系」、本日の方は別なルートで取り込まれたもで、一見同じ獅子ではあるが、芸態は全くちがう。

こうして芸能の一切が終わると、列が再び下っていくのである。5:00頃、今年も無事にお祭りが終わった。今回は日本民俗音楽学会糸魚川大会もあり、しかも土日であったたので賑わったが、何しろ大雨であった。しかし、これだけの芸能を維持してきた人々のことを考えると、雨などとは小さいことだ。

幣と太刀を持ち替えて舞う。

幣と太刀を持ち替えて舞う。