知らなかった…。

自分が勤務する塩尻市が、新潟県糸魚川市と姉妹都市であった!?

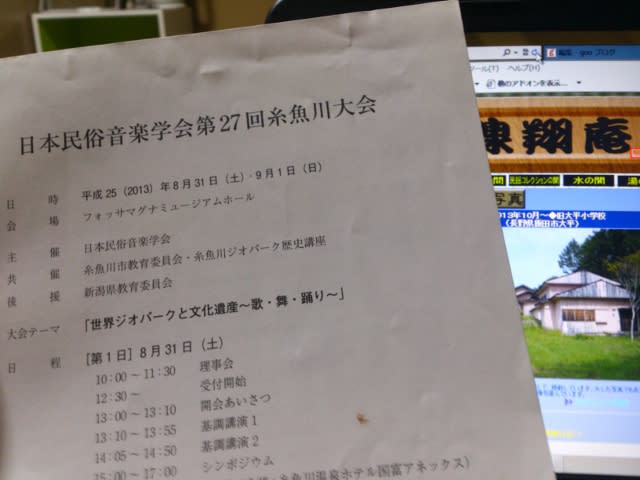

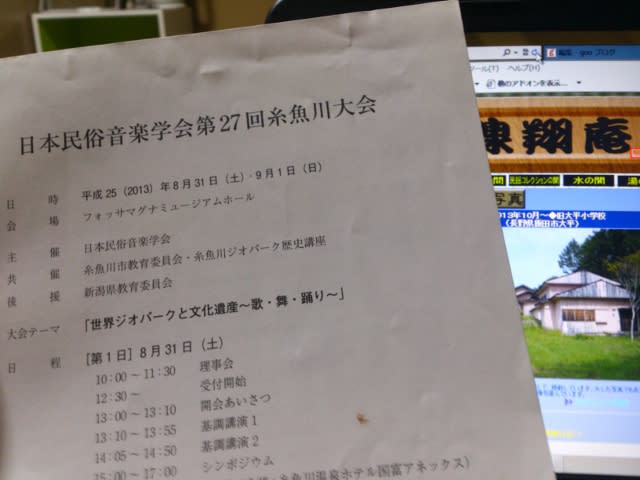

8月に行われた日本民俗音楽学会の糸魚川大会の時にそんな話があった。

基調講演のときに出てきた話題だ。フォッサマグナの西端であるということ、世界ジオパークに認定された糸魚川について語られたなかで、そんな話題が出てきたのであった。知らなかった…。

塩尻とは日本海側から運ばれる塩と太平洋側からの塩とが合流するから…とか、塩の道を通ってやってくる塩売りの塩が売り切れるところだから…とか、諸説あるそうだ。

そんな塩尻市と糸魚川市とは、どんなつながりがあるのかな?やはり越後の塩か?それともフォッサマグナ?糸魚川と静岡の大構造線とのつながりか?、塩尻といえば平出遺跡という縄文の遺跡があり、糸魚川にもヒスイ産出、長者ヶ原遺跡とのつながりか?…などと、いろいろ想像しつつ、ググってみた。

そこで「塩尻市公式ホームページ」にあった、糸魚川市の紹介ページをコピペ。

糸魚川市と塩尻市は、長い歴史的なつながりと、海と山の美しい大自然をゆかりとして、教育、文化、産業経済並びに観光等の交流により、相互の理解と親善を深め両市の発展を図るため、昭和59年8月25日、糸魚川市において姉妹都市提携の調印が行われました。

以降、産業交流をはじめスポーツ交流、文化交流、議会議員交流と様々な団体の交流が盛んに行われてきました。

その後、糸魚川市、能生町及び青海町の1市2町が合併し、平成17年3月19日に新糸魚川市が誕生したことに伴い、平成17年7月29日に糸魚川市において、改めて姉妹都市提携及び災害時相互応援協定の調印が行われました。

あれれ?案外あっさり!?長い歴史的なつながりと、海と山の美しい大自然をゆかりとしての一文に集約されているのかな?

自分が勤務する塩尻市が、新潟県糸魚川市と姉妹都市であった!?

8月に行われた日本民俗音楽学会の糸魚川大会の時にそんな話があった。

基調講演のときに出てきた話題だ。フォッサマグナの西端であるということ、世界ジオパークに認定された糸魚川について語られたなかで、そんな話題が出てきたのであった。知らなかった…。

塩尻とは日本海側から運ばれる塩と太平洋側からの塩とが合流するから…とか、塩の道を通ってやってくる塩売りの塩が売り切れるところだから…とか、諸説あるそうだ。

そんな塩尻市と糸魚川市とは、どんなつながりがあるのかな?やはり越後の塩か?それともフォッサマグナ?糸魚川と静岡の大構造線とのつながりか?、塩尻といえば平出遺跡という縄文の遺跡があり、糸魚川にもヒスイ産出、長者ヶ原遺跡とのつながりか?…などと、いろいろ想像しつつ、ググってみた。

そこで「塩尻市公式ホームページ」にあった、糸魚川市の紹介ページをコピペ。

糸魚川市と塩尻市は、長い歴史的なつながりと、海と山の美しい大自然をゆかりとして、教育、文化、産業経済並びに観光等の交流により、相互の理解と親善を深め両市の発展を図るため、昭和59年8月25日、糸魚川市において姉妹都市提携の調印が行われました。

以降、産業交流をはじめスポーツ交流、文化交流、議会議員交流と様々な団体の交流が盛んに行われてきました。

その後、糸魚川市、能生町及び青海町の1市2町が合併し、平成17年3月19日に新糸魚川市が誕生したことに伴い、平成17年7月29日に糸魚川市において、改めて姉妹都市提携及び災害時相互応援協定の調印が行われました。

あれれ?案外あっさり!?長い歴史的なつながりと、海と山の美しい大自然をゆかりとしての一文に集約されているのかな?