今日は群馬へ出かけた。お気に入りのお寺、水澤寺へ寄る。

ここは板東三十三観音の第16番札所として知られる。そして「水澤観音」として、また名物「水澤うどん」等、古来より親しまれてきた霊場である。

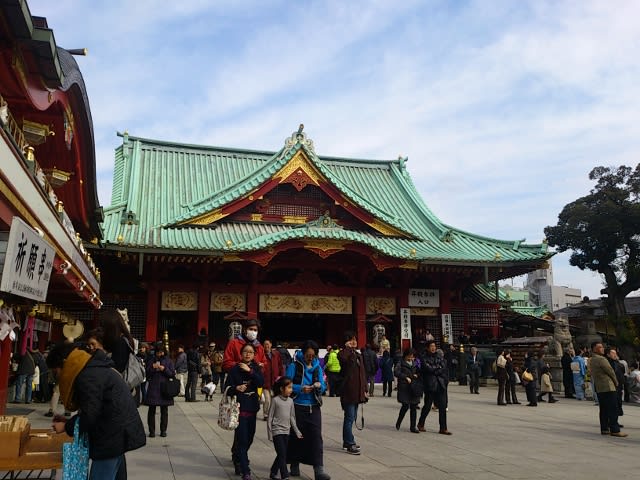

境内は観音堂を中心に大小のお堂がある。

ご本尊は聖観音。お堂の前には回向柱があって、綱でつながっている。

大伽藍をもつ大きなお寺ではないが、何ともいい空間。境内には清水があちこちから湧いている。水澤うどんもこうした水を使っているようだ。

久しぶりの水澤観音詣り。また出かけたいね。

ここは板東三十三観音の第16番札所として知られる。そして「水澤観音」として、また名物「水澤うどん」等、古来より親しまれてきた霊場である。

境内は観音堂を中心に大小のお堂がある。

ご本尊は聖観音。お堂の前には回向柱があって、綱でつながっている。

大伽藍をもつ大きなお寺ではないが、何ともいい空間。境内には清水があちこちから湧いている。水澤うどんもこうした水を使っているようだ。

久しぶりの水澤観音詣り。また出かけたいね。