・

Foxtail pineの遺伝的分化に関する論文読解である。この種は、山岳地帯に隔離分布すること、蛇紋岩系土壌(英語ではSerpentine soilということが初めて分かった)に特異的に分布するマツで、アカエゾマツと分布形態が非常によく似ている。短い論文だが、重要な表現がちらほらと・・・。

Oline et al. (2001) Population and subspecific genetic differentiation in the foxtail pine (Pinus balfouriana). Evolution 54(3), 1813-1819.

<イントロ>

Foxtail pine(Pinus balfouriana)はカリフォルニア半島の固有種で,北部のKlamath山脈周辺(標高2000-3000m,混交林)と南部のシエラネバダ(2200-4000m,純林)に隔離分布する亜高山性の針葉樹。北部と南部の集団は,地理的に500km以上離れており,遺伝的交流はないと考えられる。これらは亜種レベルで区分され,北部はP.b. balfouriana,南部はP. b. austrinaに分類される。本研究では,アロザイムマーカーを用いて,これらの地域内集団の遺伝的多様性の程度や地域内集団間(亜種内)および地域間(亜種間)の遺伝的分化の程度を調査する。さらに,集団が成立している土壌のタイプが遺伝的多様性や分化に及ぼす影響を評価する。

<マテメソ>

調査地として,先行研究(Mastrogiuseppe and Mastrogiuseppe 1980)で用いた北部5集団,南部5集団を選んだ。これら5つの北部集団は全て蛇紋岩系土壌だったので,北部ではさらに非蛇紋岩系土壌の6集団を追加した。近縁個体の採取を避けるために,個体間距離を20m以上保ちながら,集団当たり20-30個体サンプリングした。北部集団は2900-3150m,南部は2050-2450mの標高である。アロザイム11座で遺伝解析し,多型遺伝子座でF統計量を計算した。

<主な結果と考察>

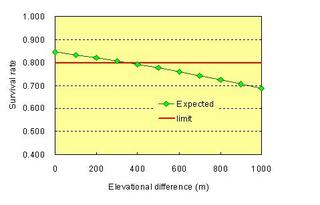

・11座中3座で多型が検出された。南部集団では集団間のマルチローカスFstが0.075であったのに対し,北部集団は0.242であり,有意に分化していた。南部は2700-3400mの標高に連続した大きな集団が存在するが,北部では2000m以上の山頂付近に隔離分布しており,“mountain island effect”によって浮動と選択が強く働いた結果だろう。

・Pinus longaevaでは,Great Basinの”Mainland”と山岳地帯の“Island”の比較が行われているが,山岳地帯ではGstが0.169だったのに対し,大陸では0.065と低かった、という本研究と同様の結果が得られている(Hamrick et al. 1994)。メキシコのPinus ayacahuiteでもGST=0.212という高い遺伝的分化が認められており(Ledig 1998),Mountain island effectは,元来,分化度が低い針葉樹でも,遺伝的構造を生じさせる一因となりうることが示唆された。

・Mountain island effectは最初,遺伝的浮動によって引き起こされると考えられる。今回サンプリングした集団のサイズは,300-600個体で構成される比較的大きなものだが,過去のボトルネックと遺伝子淘汰は,氷河期以降の気候変動において発生したものと考えられる。針葉樹は気候変動への応答反応として,その垂直方向の分布域を上下させてきたことが知られている(Wells 1983; Thompson 1988)。

・Foxtail pineの北部集団の場合,現在の分布域は山頂付近や尾根にあるが,これらはもっと高い標高のレフュージアからの移住によって生じていることが推測されている。現在よりも気温の高かった温暖な時代から冷涼な気候になるときに,Foxtail pineの集団は標高の低いところへと移住して生き延びたが,各地で集団サイズの極端な減少や絶滅が発生し,山頂付近に押し込められるようにして,現在の分布域を形成したのではないかと推察される。

・Foxtail pineは北部のKlamath山脈付近では蛇紋岩系土壌と非蛇紋岩系土壌の両方に分布する。北部のFoxtail pineの集団は蛇紋岩系土壌にのみ大きな純林を形成し,他の土壌では山頂付近に隔離分布する。山頂は強い日射,乾燥させる強風など,湿潤な他の環境に比べて極めて厳しい。Foxtail pineはこうした厳しい環境下のみで,他の針葉樹に打ち勝ち,生存することができると考えられる。

・蛇紋岩系土壌の集団間と非蛇紋岩系土壌の集団間で遺伝的分化度の比較を行ったが,明瞭な傾向は認められなかった。遺伝子座ごとにみると,Gpi座では遺伝子頻度に有意差がなかったが,Mdh1座とFest1座では有意差が認められた。蛇紋岩系土壌は,植物種の進化を促進することが知られている。Kruckeberg (1982)は北カリフォルニアで蛇紋岩系土壌において,152種と64亜種が固有となっていることを指摘している。これらの固有性は,土壌中に含まれる重金属によって引き起こされると考えられている。

・蛇紋岩系土壌は針葉樹の適応進化にも影響を及ぼすことが示唆されている。Jenkinson (1966)は,20年間の産地試験を通じて,蛇紋岩産のポンデローサマツの成長が花崗岩産のものよりも蓄積で50%も優れていることを示した。Kruckeberg (1967)は,同様に,成長率の有意な違いをコントルタマツで見出している。Furnier and Adams (1986)は,ジェフリーマツの遺伝解析において,土壌タイプに関連する遺伝的分化の証拠を示している。

<まとめ>

・Foxtail pineは北部の亜種集団において,針葉樹の生活史から推定されるよりも,はるかに高い遺伝的分化を示した。針葉樹は,高い遺伝子分散能力,長命性,高い他殖率など,遺伝的分化を妨げ,遺伝的に均質化する傾向にあるが,Mountain island effectはこうした生活史特性を上回るほど分化を促す影響を与える。これは,Pinus longaeva (Hamrick et al. 1994) やP. ayachahuite(Ledig 1998)でも認められたのと同様である。さらにFoxtail pineは,ポンデロサマツ(Jenknson 1966; Ledig 1998)やコントルタマツ(Furnier and Adams 1986)と同様に,蛇紋岩に適応している可能性が示唆された。仮に,Mdh1やFset1遺伝子座において自然選択が働いているとすれば,その自然選択の証拠は,北部集団における遺伝的浮動,ボトルネック,それに伴うアレル消失による強い集団間分化によって,あいまいになっている可能性がある。

<寸評>

・方法と結果はいたってシンプルなのだが、なかなか味わい深い。”Mountain island effect”という言葉は非常に便利なので、アカエゾマツのバリアーの考察でも使う予定。多型的なアロザイム遺伝子座はわずかに3座なのだが、それなりにすごいことをやっている気にさせるのは文章がうまいからか・・・。蛇紋岩に対する適応の部分は、イマイチな結果の割には、力がこもったDiscussionになっている。おそらく著者の思い入れは相当に強いのであろう。土壌による遺伝的分化や適応に関する表現が満載なので、アカエゾマツでも使えそうである。マイクロサテライトよりもアロザイムの方が、適応的な進化に近づけるのではないか、ということを改めて考えさせられる。