・午前中、北大のHくん、同僚Oさんと択伐林におけるトドマツ前生稚樹の定量と定着条件に関する論文の投稿を目指した打ちあわせ。標準地内に4箇所のプロットを設定して、トドマツ実生、稚樹などの数をカウントしている。Hくんのプレゼンでは、これらの総数200プロットは独立として一般化線形モデルで処理しているのだが、よく考えると(よく考えなくても・・・)同一標準地内は似ているはずなので、これらが独立とは言いがたい。

・こういう階層構造はランダム効果で処理したいところだ・・・ということであれこれと考える。普通は標準地による違いに興味がありそうなものなのだが、今回は標準地自体の効果には関心がない、というところが何故か頭に入らず、うろうろしてしまう(通常、施業では標準地自体に関心があるから、頭に入らなかったのであった)。今回に限って言えば、関心はないが、同じ標準地内は当然環境が似ているだろうから、これらをあたかも独立して扱うのはまずかろう・・・というわけ。

・「関心はないけど、無視はできない」というのは、どこかで聞いた台詞である。そうそう、これこそ”ランダム効果”としてしまえばいいんではなかろうか・・・。今回のモデルにおけるランダム効果は”標準地”の一つだけなので、これこそGLMMの範疇であろう。ということで、今更のように、Kさんの生態学会誌の特集記事を紐解いて、Hくんとともにチャレンジ。library(glmmML)をダウンロードして、解析してみる。書かれているコードを打ち込みながら動かすと、案外簡単にできた。結果もリーズナブルだし、計算も早い。こいつあ、便利だ。こんな感じで、当方のように統計素人でも、先達の偉業のおかげで、うろうろと進んでいけるからありがたい。

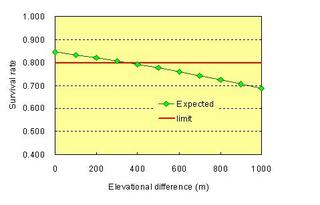

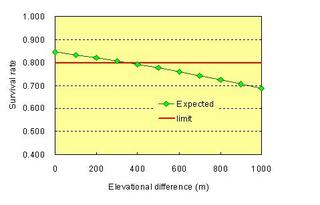

・引き続き、トドマツ標高別試験の解析を続ける。まずは、推定したベストモデルで推定されたパラメータを用いて曲線を描いてみる。低標高と高標高では種子産地は無関係で、標高差が大きくなると生存率が低くなるというモデルが選択されている。低標高(530m以下)の植栽地において、植栽したものの80%は生存して欲しいと思うと・・・

標高差が350mくらいになると厳しいというわけか・・・。感覚的にも納得の値である。実際の植林では、300-600mくらいの範囲から種子を取るようにしておけば標高差が300mを超えることはないだろうから、あまり気にしなくても大丈夫ってことだな。一方、930m以上の高標高地では、全体の生存率がそもそも低いので、50%以上の生存をリミットとしても、100mくらいまでの標高差しか許容できない・・・と。

まあ、施業的には現実に植栽することはないわけだけど、もし「どーしても高標高のトドマツ個体群を復元したい!」って場合には、植栽したい標高とほぼ同じ標高から種子を取らなきゃだめだってことですな。とりあえず、以前までの解析で出していた結論は、大きくは間違っていなかったようでほっとする。

・ところで、730mの植栽地だけは挙動がおかしい。同一標高でも生存率が30%程度になってしまう。計算間違いかと思ったが、よくよく生データを見ると、確かにこの場所だけは生存率がやたらと低い。そうか、だからこの標高の植栽地だけは別に分割した方がよいという結果になったというのもあるのだな。風害の影響かもしれんが、重要な標高の試験地がこけているのは痛い。さてどうするか・・・。

・こういう階層構造はランダム効果で処理したいところだ・・・ということであれこれと考える。普通は標準地による違いに興味がありそうなものなのだが、今回は標準地自体の効果には関心がない、というところが何故か頭に入らず、うろうろしてしまう(通常、施業では標準地自体に関心があるから、頭に入らなかったのであった)。今回に限って言えば、関心はないが、同じ標準地内は当然環境が似ているだろうから、これらをあたかも独立して扱うのはまずかろう・・・というわけ。

・「関心はないけど、無視はできない」というのは、どこかで聞いた台詞である。そうそう、これこそ”ランダム効果”としてしまえばいいんではなかろうか・・・。今回のモデルにおけるランダム効果は”標準地”の一つだけなので、これこそGLMMの範疇であろう。ということで、今更のように、Kさんの生態学会誌の特集記事を紐解いて、Hくんとともにチャレンジ。library(glmmML)をダウンロードして、解析してみる。書かれているコードを打ち込みながら動かすと、案外簡単にできた。結果もリーズナブルだし、計算も早い。こいつあ、便利だ。こんな感じで、当方のように統計素人でも、先達の偉業のおかげで、うろうろと進んでいけるからありがたい。

・引き続き、トドマツ標高別試験の解析を続ける。まずは、推定したベストモデルで推定されたパラメータを用いて曲線を描いてみる。低標高と高標高では種子産地は無関係で、標高差が大きくなると生存率が低くなるというモデルが選択されている。低標高(530m以下)の植栽地において、植栽したものの80%は生存して欲しいと思うと・・・

標高差が350mくらいになると厳しいというわけか・・・。感覚的にも納得の値である。実際の植林では、300-600mくらいの範囲から種子を取るようにしておけば標高差が300mを超えることはないだろうから、あまり気にしなくても大丈夫ってことだな。一方、930m以上の高標高地では、全体の生存率がそもそも低いので、50%以上の生存をリミットとしても、100mくらいまでの標高差しか許容できない・・・と。

まあ、施業的には現実に植栽することはないわけだけど、もし「どーしても高標高のトドマツ個体群を復元したい!」って場合には、植栽したい標高とほぼ同じ標高から種子を取らなきゃだめだってことですな。とりあえず、以前までの解析で出していた結論は、大きくは間違っていなかったようでほっとする。

・ところで、730mの植栽地だけは挙動がおかしい。同一標高でも生存率が30%程度になってしまう。計算間違いかと思ったが、よくよく生データを見ると、確かにこの場所だけは生存率がやたらと低い。そうか、だからこの標高の植栽地だけは別に分割した方がよいという結果になったというのもあるのだな。風害の影響かもしれんが、重要な標高の試験地がこけているのは痛い。さてどうするか・・・。