1983年の現役時代、中国民航(当時の国営航空、その後6社に分轄)との友好卓球交流を通じ知り合い、長年親しいおつきあいのあった女性の訃報が舞い込み、驚きとともに心から哀悼の意を表する次第である。彼女と最後にお会いしたのは、2016年2月であったので、振り返って見れば5年もお会いしていなかったが、自分よりまだ大分若いので、まさかという思いである。

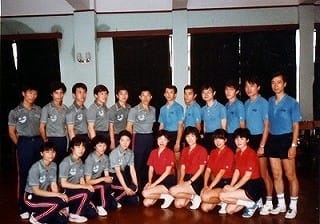

彼女と初めて知り合ったのは、1983年5月に中国民航との親善卓球試合のため、北京、杭州、上海に遠征した時であった。当時、彼女は、民航の国際司長(航空局長&社長)の秘書で、日本語が堪能なので、通訳を務めていた。社長肝いりの友好試合であったこともあって、約1週間ちょっと中国に滞在したが、その間、彼女は世話役として、ずうっと我々の面倒を見てくれた。1982年に日中国交正常化10周年を迎え、航空界でも、航空交渉が頻繁に行われ、様々な交流が行われていたが、日中の友好卓球試合もこの時流にうまく乗り、実現したものと思われる。

また、1983年11月に第4回インターライン卓球大会(世界のエアライン17社、250人が参加)が東京で開催され、中国民航も初めて参加したが、彼女は代表団の通訳兼世話役として来日した。民航のために、特別に歓迎パーティを開いたり、大会期間中、親しく交流を深めた。代表団で、日本語ができるのは、彼女だけなので、すべての打ち合わせが彼女を通じて行われた。彼女は、日中の航空交渉でも、中国側の通訳を務めていたし、1982年に日本から社長夫妻が中国旅行した時も、彼女がずうっと帯同し、お世話をしたようである。その関係もあって、インターライン大会では、お礼として特別に社長夫人主催の歓迎パーティを開催したものである。

その後、彼女は日本語ができる強みを発揮し、民航の日本支社に派遣され、成田や大阪に勤務されていた。大阪では、民航の旅行会社の責任者としても活躍され、その後、東京の会社にスカウトされ、定年まで東京で勤務されていた。ご主人と息子さんを中国に残して、日本に単身赴任されていたので、今回の訃報についても、会社の後輩の知り合いからの情報であったので、数ヶ月も経ってしまっていた。我が家にも2、3回来たこともあり、家族ともども親しくしていたので極めて残念な思いである。心からご冥福を祈る次第である。

写真は、日中友好試合の両チーム(於 上海)