仏教教室で、「王舎城の悲劇」というアニメを見たが、これは有名な実話らしい。釈迦の時代、マガダ国のビンバシャラ王は、世継ぎとなる子宝に恵まらず、行く末を案じて、占師にみてもらったところ、3年後に修行に励む仙人の生まれ変わりとして、太子を授かるとの答えに、その3年が待ち切れず、臣下に殺害させた。やがて、イダイケ夫人が懐妊したが、「生まれてくる太子は、王に恨みを持っており、後に必ず仇を討つであろう」という占師の言葉に恐れをなした王は、イダイケ夫人と共謀し、城の高殿から我が子を産み落とし、死産に見せかけることを企てた。しかし、奇跡的にも小指を一本折っただけで命を取り留めた。太子は、アジャセと名付けられたが、異常な凶暴性をあらわにしていく。

釈迦のいとこである「ダイバダッタ」は、釈迦をねたみ、教団を乗っ取ろうと野心の燃え、釈迦を二度殺そうとしたが失敗し、次はアジャセに取り入り、ある日、出生時の小指の秘密を暴露した。怒りに燃えたアジャセは、父である王を城の牢獄へ幽閉し、イダイケ夫人は、水や食べ物を夫の下へ運び続けるが、このことを知ったアジャセの逆鱗に触れ、母親までも殺そうと剣を抜く。「世継ぎ争いで、母親を殺したという太子は、未だかって一人もいない」と咎められたアジャセは、命を奪うことは止めたが、母をも王宮の奥深くに閉じ込めてしまった。

牢獄でのたうちまわるイダイケ夫人の悲痛な心の叫びが釈迦に届き、釈迦の訪問を受け、冷静さを取り戻し、自己中心的な生き方しかしてなかった自らの罪深さを改めて知らされ、救済されることになるが、愚痴の限りをぶつける夫人に、釈迦は慈眼を向け、「観無量寿経」の有名な無言の説法と説く。

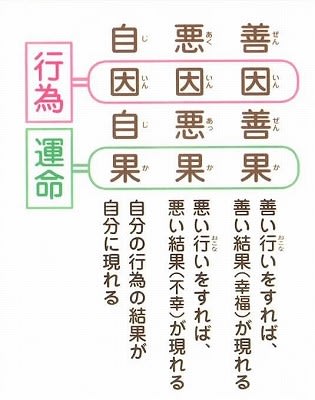

この説法はよくわからないが、この実話は、因果の道理を明確に示している。因果とは原因と結果ということで、どんなことにも必ず原因がある、原因なしに起きる結果は億に一つもないということである。因果の道理には「善因善果」「悪因悪果」「自因自果」の3つがある。「善因善果」とは、良い行いからは幸せという結果が起こり、「悪因悪果」とは、悪い行いからは、不幸せという結果が起こり、「自因自果」とは、自分がまいたタネは自分が刈り取らねばならないということである。王と夫人が生まれてくる子供を殺そうとしたことが原因で、自分達が殺されそうになるというまさに「悪因悪果」であるといえる。この言葉を因果の道理を全くわかっていない韓国の文在寅大統領に捧げたい。