我が家のFit、買って1年で2万km以上走っている。走行距離はもっぱら子どもが稼いでいるのだが……。念のためにエアフィルターを交換してみた。単に汚れを吹き飛ばして再利用すれば良かったのだが。

さすがは安物の中古車だと驚いたことがあったので部品ごと交換した。エアフィルターのゴムパッキンが変にこじれて噛み込んでいた。去年、車検に出したので、そのときにやられたのかもしれない。2000円ちょっと部品なのでまぁいいかということで。

さすがは安物の中古車だと驚いたことがあったので部品ごと交換した。エアフィルターのゴムパッキンが変にこじれて噛み込んでいた。去年、車検に出したので、そのときにやられたのかもしれない。2000円ちょっと部品なのでまぁいいかということで。

カーナビが反応しにくくなって、安物だから壊れたのかと心配したら単にリモコンの電池切れだった。去年の5月に電池を交換しているので1年で切れたことになる。テレビやビデオのリモコンなら1年で切れることもないのに、と思ったけど、車内は夏の間猛暑なので電池の自己放電が大きいのかもしれない。

念のため電流を測ってみると、ボタンを押している間は45m~50mA程度の電流である。ボタンを押していないときの電流は測定するのを忘れていた。テスターで計測できるほどの電流はないだろうと思っていた。こんど測ってみなければ。

リモコンのボタンを押した状態でデジカメ撮影してみると、リモコンの赤外線発光ダイオードは2個入っていることが分かった。中心軸から左右に15°ほど振ってある。

念のため電流を測ってみると、ボタンを押している間は45m~50mA程度の電流である。ボタンを押していないときの電流は測定するのを忘れていた。テスターで計測できるほどの電流はないだろうと思っていた。こんど測ってみなければ。

リモコンのボタンを押した状態でデジカメ撮影してみると、リモコンの赤外線発光ダイオードは2個入っていることが分かった。中心軸から左右に15°ほど振ってある。

この間、車に設置した電圧計だが、運転中に見ると脇見運転になりそうなので場所を移動した。助手席側のグローブボックスのふたにマジックテープで貼り付けた。

以前のドリンクホルダーよりは見やすくなったが、運転中はやはり見にくい。でも運転に必要な計器でもないのでこれで良しとするか。できれば静電気除去端子の上あたりだと見やすいのだが。

この電圧計、パネルメーターの電源5Vと測定用の12Vの2系統の配線が必要である。パネルメーターの中に12V→5Vの3端子レギュレーターを取り付けたら12Vの配線だけで動作するんだけどなぁ・・・などと思いつつ、手元にちょうどいい3端子レギュレーターがないので放置している。買っても5個で100円などという価格の部品だとは思うけど。

なお、写真の左下に小さく赤く光っているのはこのときに取り付けたドライブレコーダーあんしんmini DRA-01の電源装置のパイロットランプ。

以前のドリンクホルダーよりは見やすくなったが、運転中はやはり見にくい。でも運転に必要な計器でもないのでこれで良しとするか。できれば静電気除去端子の上あたりだと見やすいのだが。

この電圧計、パネルメーターの電源5Vと測定用の12Vの2系統の配線が必要である。パネルメーターの中に12V→5Vの3端子レギュレーターを取り付けたら12Vの配線だけで動作するんだけどなぁ・・・などと思いつつ、手元にちょうどいい3端子レギュレーターがないので放置している。買っても5個で100円などという価格の部品だとは思うけど。

なお、写真の左下に小さく赤く光っているのはこのときに取り付けたドライブレコーダーあんしんmini DRA-01の電源装置のパイロットランプ。

ヘッドライトのカバーがなんとなく曇っている。透明なニスを塗ったところが部分的にハゲかけているような感じの曇り方。実際にニスを塗っているわけではないだろうとは思うけど、そんな感じに曇っている。

研磨剤を使って磨くべきだろうかと思いつつ、時間と手間が掛かる上に失敗したら痛手を負う。ヘッドライトの曇りを取るための研磨セットのようなものも販売されていたが、いまひとつ買うまでは踏み切れなかった。

ネットの評判を見ていたら、ボディーの光沢を出すためのもののようだが、プレクサスという商品の評判がいいので買ってみた。シュッとスプレーしてカラ拭きするだけなので処理は簡単。本質的に曇りを取るものだとは思えないけど。

しかし効果はあった。たとえて言うならすりガラスに水をかけるとちょっと透明になるというか……そんな感じだろうか。ヘッドライトの曇っていたところが目立たなくなった。

カメラを手持ちでテキトーに撮ってしまったので使用前・使用後で角度が違ってしまった。正直なところこの写真ではかなり分かりづらい。太陽が反射しているあたりとか、車幅灯の上あたり、左の使用前はニスがはげたような感じのシミがあるが、右の使用後は目立たなくなっている。表面のガザガザした感じだったところが滑らかになっている。

車以外のプラスチック製品にかけてみると、表面の細かい傷が消えてプラスチック本来の色が見えるようになる。ワックス掛けしたのと同じような効能がある。そのうち車のボディーにもかけてみようと思っている。

研磨剤を使って磨くべきだろうかと思いつつ、時間と手間が掛かる上に失敗したら痛手を負う。ヘッドライトの曇りを取るための研磨セットのようなものも販売されていたが、いまひとつ買うまでは踏み切れなかった。

ネットの評判を見ていたら、ボディーの光沢を出すためのもののようだが、プレクサスという商品の評判がいいので買ってみた。シュッとスプレーしてカラ拭きするだけなので処理は簡単。本質的に曇りを取るものだとは思えないけど。

しかし効果はあった。たとえて言うならすりガラスに水をかけるとちょっと透明になるというか……そんな感じだろうか。ヘッドライトの曇っていたところが目立たなくなった。

カメラを手持ちでテキトーに撮ってしまったので使用前・使用後で角度が違ってしまった。正直なところこの写真ではかなり分かりづらい。太陽が反射しているあたりとか、車幅灯の上あたり、左の使用前はニスがはげたような感じのシミがあるが、右の使用後は目立たなくなっている。表面のガザガザした感じだったところが滑らかになっている。

車以外のプラスチック製品にかけてみると、表面の細かい傷が消えてプラスチック本来の色が見えるようになる。ワックス掛けしたのと同じような効能がある。そのうち車のボディーにもかけてみようと思っている。

我が家のFitにバッテリーの電圧計を設置してみた。テスターで測定したことはあったが、車を使うときに毎度確認しておきたくなった。バッテリーのへたり具合を日ごろからチェックしておきたい。

秋月電子のデジタルパネルメーター(バックライト付き1200円)を名刺のプラスチック箱に入れて車のドリンクホルダーのあたりにマジックテープで貼り付けた。パネルメーターの電源は5Vなので、すぐ横にある自作したUSB電源装置から持ってきた。

エンジンを回す前にアクセサリーモードにすると12.6V前後、エンジンを始動すると14V強になる。写真はエンジンをかけた状態。昼間はエンジンをかけているときでも12.6V前後まで下がっていることもある。オルタネーターはときどき発電をやめる、というか、発電量を減らしていることもあるようだ。夜間ライトを付けて走っているときは常に14V強で推移している。

ただ、この位置に電圧計を取り付けると、走行中は見ることができない。もう少し見やすい場所に移設したいと思っている。

秋月電子のデジタルパネルメーター(バックライト付き1200円)を名刺のプラスチック箱に入れて車のドリンクホルダーのあたりにマジックテープで貼り付けた。パネルメーターの電源は5Vなので、すぐ横にある自作したUSB電源装置から持ってきた。

エンジンを回す前にアクセサリーモードにすると12.6V前後、エンジンを始動すると14V強になる。写真はエンジンをかけた状態。昼間はエンジンをかけているときでも12.6V前後まで下がっていることもある。オルタネーターはときどき発電をやめる、というか、発電量を減らしていることもあるようだ。夜間ライトを付けて走っているときは常に14V強で推移している。

ただ、この位置に電圧計を取り付けると、走行中は見ることができない。もう少し見やすい場所に移設したいと思っている。

車から降りるときに静電気がバチッと飛んで痛い思いをすることが多い。車の金属部分を触らないように注意したり、バチッとなることを覚悟して金属部分を触ったり……いずれにしても車を降りるときのストレスになるので静電気防止端子を設置した。

上の写真の赤丸で囲んだところ。下は近寄って撮影したもの。車を降りる前にこの金属部分にふれると溜まった静電気が逃げるのでバチッとならない。

車のボディーアースとの間に1MΩの抵抗を通して接続している。確かに効果はあるが、ついつい触るのを忘れてしまう。ドアノブのそばなど、意識しないでも触ってしまう場所に設置すれば良かったのかもしれない。ただ、ドアの金属部分はテスターで調べるとボディーアースにつながっていなかった。現実には静電気が溜まっているときはドアでもバチッとなる。

抵抗を1MΩにしていると、微弱ながらパチッとなることもあったので、助手席側は抵抗を5MΩにしてみた。

使用した材料は、廃棄するパソコンから取り出した導線。コネクターの金属端子をそのまま端子として使った。両面テープで車内に貼り付けてある。抵抗器は私の工作箱の中にあったもの。抵抗器は買うと100本で100円ぐらいかな。

上の写真の赤丸で囲んだところ。下は近寄って撮影したもの。車を降りる前にこの金属部分にふれると溜まった静電気が逃げるのでバチッとならない。

車のボディーアースとの間に1MΩの抵抗を通して接続している。確かに効果はあるが、ついつい触るのを忘れてしまう。ドアノブのそばなど、意識しないでも触ってしまう場所に設置すれば良かったのかもしれない。ただ、ドアの金属部分はテスターで調べるとボディーアースにつながっていなかった。現実には静電気が溜まっているときはドアでもバチッとなる。

抵抗を1MΩにしていると、微弱ながらパチッとなることもあったので、助手席側は抵抗を5MΩにしてみた。

使用した材料は、廃棄するパソコンから取り出した導線。コネクターの金属端子をそのまま端子として使った。両面テープで車内に貼り付けてある。抵抗器は私の工作箱の中にあったもの。抵抗器は買うと100本で100円ぐらいかな。

ホームセンターの車用品売り場というものを信じていない。燃費改善グッズだとか、オイルに添加するとエンジンが長持ちするとか、バカも休み休み言えという印象である。そうした中、雨の日の視界がよくなるというガラコというものがあったのも昔から知っていたが信用していなかった。

我が家のフィットのフロントガラスは、雨の日にワイパーで拭いた後に水の膜が不均一に残り視界が悪かった。界面活性剤系のいろんなガラスクリーナーは試したが効果はあるものの、画期的とまでは行かない。研磨剤系のクリーナーも少しはマシだが、処理が面倒。

いろいろ悩み続けて、まぁ安いものなのでダメモトだと思ってガラコを買ってみた。なんと、これは効果てきめんだった。フロントガラスも、リアのガラスも、はたまたサイドミラーもドアの窓も、ガラコを塗ったところは水滴がコロコロと流れ、ワイパーでさっとひと掃きすると晴天時と変わらない視界が得られる。すごい、驚いた。

こんなに効果があるんだったら、もうすこし高い超ガラコを買った方がもっと良かったのかもしれない。

我が家のフィットのフロントガラスは、雨の日にワイパーで拭いた後に水の膜が不均一に残り視界が悪かった。界面活性剤系のいろんなガラスクリーナーは試したが効果はあるものの、画期的とまでは行かない。研磨剤系のクリーナーも少しはマシだが、処理が面倒。

いろいろ悩み続けて、まぁ安いものなのでダメモトだと思ってガラコを買ってみた。なんと、これは効果てきめんだった。フロントガラスも、リアのガラスも、はたまたサイドミラーもドアの窓も、ガラコを塗ったところは水滴がコロコロと流れ、ワイパーでさっとひと掃きすると晴天時と変わらない視界が得られる。すごい、驚いた。

こんなに効果があるんだったら、もうすこし高い超ガラコを買った方がもっと良かったのかもしれない。

カーナビの設定をいろいろいじりたかった。エンジンをかけてアイドリングにしておくのは燃料がもったいないし、かといってエンジンをかけないでやっているとバッテリーが上がってしまう。

そこで車のキーはアクセサリーモードにして、エンジンはかけず、シガーライターソケット(アクセサリー電源)に定電圧電源装置をつないで約13Vを供給した。電圧をわずかに上げただけで電流は急速に上がるが、とりあえず1Aほどに調整した。そのあと車のバッテリーをはずしてみた。電流は約3Aになった。つまり、車のアクセサリーモードでは3Aの電流を消費するということである。おそらくカーナビの消費電流が大きいのだと思う。

そこで車のバッテリーを元通りつないで、定電圧電源装置の電圧を上げて電流供給を3Aにして操作した。操作が終わって、定電圧電源装置のスイッチを切らずに車のキーを抜いた。ところがカーナビやカーステレオの電源が切れない。「ははん、定電圧電源装置からの電力で動いているな」と思ったのだが、電源装置からの電流は0.1Aほどしかない。

もともとカーナビやカーステレオはアクセサリーモードで電源が入るとはいえ、バッテリー直の電源線と、アクセサリーモードの電源線との両方がつながっている。アクセサリーモードの電源線に電圧が掛かっているときに、実際の電力はバッテリー直の電源線からもらう仕組みになっているようだ。この状態で使い続けたらバッテリーはあがってしまう。おそらく1時間程度なら大丈夫だとは思うけど。

本来、定電圧電源装置をカーバッテリーに直結するなんて危険なのだが、まともなバッテリー充電器を持っていなかったので仕方なかった。過電流になれば電源装置の安全装置が働くだろうし。

そこで車のキーはアクセサリーモードにして、エンジンはかけず、シガーライターソケット(アクセサリー電源)に定電圧電源装置をつないで約13Vを供給した。電圧をわずかに上げただけで電流は急速に上がるが、とりあえず1Aほどに調整した。そのあと車のバッテリーをはずしてみた。電流は約3Aになった。つまり、車のアクセサリーモードでは3Aの電流を消費するということである。おそらくカーナビの消費電流が大きいのだと思う。

そこで車のバッテリーを元通りつないで、定電圧電源装置の電圧を上げて電流供給を3Aにして操作した。操作が終わって、定電圧電源装置のスイッチを切らずに車のキーを抜いた。ところがカーナビやカーステレオの電源が切れない。「ははん、定電圧電源装置からの電力で動いているな」と思ったのだが、電源装置からの電流は0.1Aほどしかない。

もともとカーナビやカーステレオはアクセサリーモードで電源が入るとはいえ、バッテリー直の電源線と、アクセサリーモードの電源線との両方がつながっている。アクセサリーモードの電源線に電圧が掛かっているときに、実際の電力はバッテリー直の電源線からもらう仕組みになっているようだ。この状態で使い続けたらバッテリーはあがってしまう。おそらく1時間程度なら大丈夫だとは思うけど。

本来、定電圧電源装置をカーバッテリーに直結するなんて危険なのだが、まともなバッテリー充電器を持っていなかったので仕方なかった。過電流になれば電源装置の安全装置が働くだろうし。

ドライブレコーダーのその後。買って、取り付けて、その結果FMラジオにノイズが入ってVICSのFM波も受信しにくくなったと書いた。ノイズを防ぐためにシールドしてみた。

完全は無理としても、70M~90MHz帯の電波だからアルミ箔である程度は防げるんじゃないかと思った。アルミ箔とはいっても天ぷらガードの割と厚めのもの。はさみで切って貼って、適宜薄いアルミ箔も組み合わせながらドライブレコーダーを包んでみた。ドライブレコーダーの電源ケーブルにはもともとフェライトコアが咬ませてある。

外側を銅線でぐるっと巻いて、その先をルームミラーのねじとつないである。最初はあまりシールド効果が感じられず、VICSの入りも悪かったのだが、ここに来てなぜかVICSがよくはいるようになってきた。FM放送に雑音が入ることも少なくなってきた。ドライブレコーダーの電源を取る場所を変えたせいかも分からないが、正直なところなぜだかは分からない。VICSがよくはいるようになったのでヨシとしよう。ひょっとすると、このシールドをはがしても、ノイズははいらないのかもしれないけど・・・

完全は無理としても、70M~90MHz帯の電波だからアルミ箔である程度は防げるんじゃないかと思った。アルミ箔とはいっても天ぷらガードの割と厚めのもの。はさみで切って貼って、適宜薄いアルミ箔も組み合わせながらドライブレコーダーを包んでみた。ドライブレコーダーの電源ケーブルにはもともとフェライトコアが咬ませてある。

外側を銅線でぐるっと巻いて、その先をルームミラーのねじとつないである。最初はあまりシールド効果が感じられず、VICSの入りも悪かったのだが、ここに来てなぜかVICSがよくはいるようになってきた。FM放送に雑音が入ることも少なくなってきた。ドライブレコーダーの電源を取る場所を変えたせいかも分からないが、正直なところなぜだかは分からない。VICSがよくはいるようになったのでヨシとしよう。ひょっとすると、このシールドをはがしても、ノイズははいらないのかもしれないけど・・・

この間車載インバーターを修理したときは、パンクした16V2200μFの電解コンデンサーのかわりに35V1000μF(写真左)を取り付けた。問題なく動作していたが、50V3300μFのコンデンサー(写真右)が50円だったので買って取り替えた。

見比べると、50V3300μFのほうが小さい。というのも35V1000μFのほうは、たぶん20年ぐらい前に買ったもの。特に利用目的もなく買ってあった。時代が進むと、こんな部品まで進歩しているんだと感心した。

念のため、電解コンデンサーは通常、容量(μF)が大きいほど図体も大きくなる。また耐圧(V)が高いほど図体が大きくなる。

見比べると、50V3300μFのほうが小さい。というのも35V1000μFのほうは、たぶん20年ぐらい前に買ったもの。特に利用目的もなく買ってあった。時代が進むと、こんな部品まで進歩しているんだと感心した。

念のため、電解コンデンサーは通常、容量(μF)が大きいほど図体も大きくなる。また耐圧(V)が高いほど図体が大きくなる。

あんしんmini DRA-01を車に取り付けた。電源ケーブルを天井の内装の内側に押し込んで、助手席側のピラーの内側を通した。

取り付けはまぁまぁ簡単。映像はこんな感じ。映像の左下に見える青いものは富士急ハイランドのお菓子の缶を敷いたGPSアンテナ。

想定外の事態は、FMラジオにノイズが入る。ラジオのノイズだけならいいんだが、VICSの渋滞情報を受信しにくくなった。対策を立てなければ。

取り付けはまぁまぁ簡単。映像はこんな感じ。映像の左下に見える青いものは富士急ハイランドのお菓子の缶を敷いたGPSアンテナ。

想定外の事態は、FMラジオにノイズが入る。ラジオのノイズだけならいいんだが、VICSの渋滞情報を受信しにくくなった。対策を立てなければ。

車の中で100Vの交流電源を使うための機械である。7~8年前に車も持っていなかったのにムシャクシャして買った。何でもよかった。

車を買ったのでせっかくだからとつないでみたらバスッという鈍い音がして煙とともに変な臭いが車に充満した。使わないままでも寿命なんだなぁとあきらめた。コンデンサーがパンクしたみたいだった。

壊れたから捨てるつもりだった。未使用だから外観はきれいだったんだけど壊れたものは仕方ない。それと、アマゾンで車載インバーターが1950円ぐらいで買えることを発見したのである。そんなに安いのなら買った方がいい、と思っていた。しかしその前段として、ホントに車載インバーターなんか必要なのだろうか、という疑問があったので買わずにいた。

ところが、数日前ふと気づいたら、1950円ぐらいだったはずの車載インバーターが2380円になっている。冷静に考えれば十分安いのである。しかし、2000円以下で買えると思いこんでいたものが2380円だと言われると悔しい。それで壊れたものを修理することにした。

分解してみると、車の12V直流電源が直接かかっているところのコンデンサー(16V、2200μF)がパンクしていた。写真は取り外したコンデンサー。アルミのCANが割れているのが分かる。見かけ上、それ以外の部分に損傷はない。車の電源は公称12Vとはいえ、実際は13~14Vぐらいにはなるので、そこに耐圧16Vというのは余裕がなさ過ぎるのではないかと感じた。手持ちの部品を探したら35V、1000μFのものがあったので交換した。

動作を確認したら問題なさそう。あっけないほど簡単な修理だった。接着剤を買ってきて、コンデンサーを基板に固定しようと思っている。

車を買ったのでせっかくだからとつないでみたらバスッという鈍い音がして煙とともに変な臭いが車に充満した。使わないままでも寿命なんだなぁとあきらめた。コンデンサーがパンクしたみたいだった。

壊れたから捨てるつもりだった。未使用だから外観はきれいだったんだけど壊れたものは仕方ない。それと、アマゾンで車載インバーターが1950円ぐらいで買えることを発見したのである。そんなに安いのなら買った方がいい、と思っていた。しかしその前段として、ホントに車載インバーターなんか必要なのだろうか、という疑問があったので買わずにいた。

ところが、数日前ふと気づいたら、1950円ぐらいだったはずの車載インバーターが2380円になっている。冷静に考えれば十分安いのである。しかし、2000円以下で買えると思いこんでいたものが2380円だと言われると悔しい。それで壊れたものを修理することにした。

分解してみると、車の12V直流電源が直接かかっているところのコンデンサー(16V、2200μF)がパンクしていた。写真は取り外したコンデンサー。アルミのCANが割れているのが分かる。見かけ上、それ以外の部分に損傷はない。車の電源は公称12Vとはいえ、実際は13~14Vぐらいにはなるので、そこに耐圧16Vというのは余裕がなさ過ぎるのではないかと感じた。手持ちの部品を探したら35V、1000μFのものがあったので交換した。

動作を確認したら問題なさそう。あっけないほど簡単な修理だった。接着剤を買ってきて、コンデンサーを基板に固定しようと思っている。

Fitの助手席が前後にスライドしなくなった。リクライニングは問題なく動作する。たまたまちょうどいい位置で固まったのでしばらく放置していたが、やっぱり不便なので意を決して修理した。

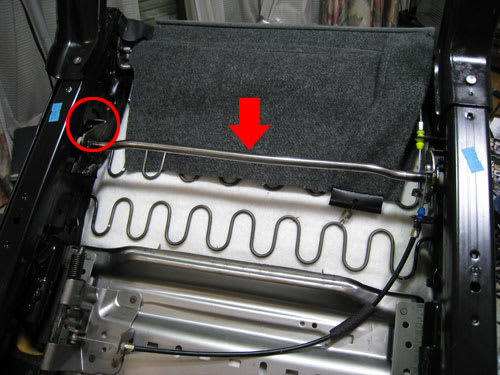

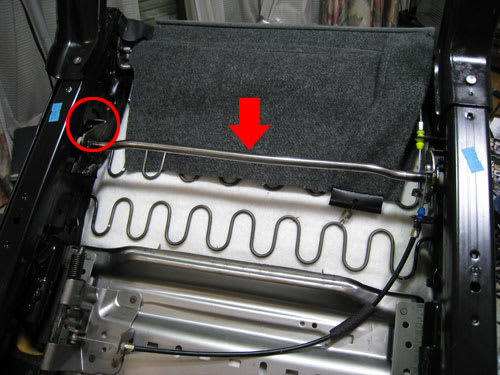

上の写真は助手席シートを外したところ。後部座席は今回の修理とは関係ないが、座面を跳ね上げた状態である。助手席シートは4本のボルトで車体に固定されている。

床に転がっている四角い箱はカーナビである。カーナビの右の方に見える細い黒い線がVISCのアンテナ線である。助手席の下にカーナビを設置していて、これが遠因でシートがスライドしなくなった。

助手席シートの裏側。

赤い大きな矢印で示した棒がカーナビとぶつかって曲がり、シートのスライド機構がロックされたままになってしまった。

赤丸で示した部分がロック機構。普段は爪がレールのギザギザに食い込んでいて動かない。ただしレバーを操作すれば爪がギザギザから離れる仕組みになっている。赤丸で示した部分を大写しにしたのが下の写真。

赤い大きな矢印が曲がってしまった棒。この写真は修理後のもの。(1)の部品が(2)の爪を押す仕組みになっている。この写真では(1)の部品は奥から手前方向に動く。すると爪が押されてロックが外れる。写真でも分かるように、(1)と(2)のひっかかり部分はほんの少ししかない。

棒が曲がった関係で、(1)の部品がちょっと右に寄ってしまい、(2)の爪よりも手前に来てしまった。そのため爪が押せなくなっていた。軍手でぐいぐい押してみたがダメ。太いドライバーで(2)の爪を手前に引っぱっておいて、別のドライバーで(1)の部品を奥に押し込んでなんとか修理完了。

曲がってしまった棒は太さ10mmぐらいの金属製だが、意外にも柔らかくて手で押しただけでも曲がる。

なお、この修理は今年の8月に実施したもの。

上の写真は助手席シートを外したところ。後部座席は今回の修理とは関係ないが、座面を跳ね上げた状態である。助手席シートは4本のボルトで車体に固定されている。

床に転がっている四角い箱はカーナビである。カーナビの右の方に見える細い黒い線がVISCのアンテナ線である。助手席の下にカーナビを設置していて、これが遠因でシートがスライドしなくなった。

助手席シートの裏側。

赤い大きな矢印で示した棒がカーナビとぶつかって曲がり、シートのスライド機構がロックされたままになってしまった。

赤丸で示した部分がロック機構。普段は爪がレールのギザギザに食い込んでいて動かない。ただしレバーを操作すれば爪がギザギザから離れる仕組みになっている。赤丸で示した部分を大写しにしたのが下の写真。

赤い大きな矢印が曲がってしまった棒。この写真は修理後のもの。(1)の部品が(2)の爪を押す仕組みになっている。この写真では(1)の部品は奥から手前方向に動く。すると爪が押されてロックが外れる。写真でも分かるように、(1)と(2)のひっかかり部分はほんの少ししかない。

棒が曲がった関係で、(1)の部品がちょっと右に寄ってしまい、(2)の爪よりも手前に来てしまった。そのため爪が押せなくなっていた。軍手でぐいぐい押してみたがダメ。太いドライバーで(2)の爪を手前に引っぱっておいて、別のドライバーで(1)の部品を奥に押し込んでなんとか修理完了。

曲がってしまった棒は太さ10mmぐらいの金属製だが、意外にも柔らかくて手で押しただけでも曲がる。

なお、この修理は今年の8月に実施したもの。

我が家のホンダFitに付いていたカーナビはパイオニアのAVIC-DR2000という機種。登場した当時は十数万円したはずだが、中古になるとタダみたいなもの。VICS対応で、渋滞情報などがリアルタイムで得られるはずだが、表示されない。よく見たらFMアンテナがつながっていなかった。まぁ安物の中古車にあまり期待しても仕方ない。

3つの対策を考えた。

(1)車のラジオアンテナを2分配してカーナビにつなぐ

(2)カーナビのテレビアンテナをカーナビのFM端子につなぐ

(3)ビーコンユニットを取り付ける

(1)はカーラジオのアンテナを引っ張り出すのが大変だろうなと思った。(3)のビーコンユニットは1万5000円ぐらいするので買うのを躊躇した。だから(2)でいこうと考えた。テレビアンテナの端子は3.5mmのミニプラグになっている。カーナビのFMアンテナ端子は、カーラジオのアンテナ端子と同じ形状。近所のホームセンターに行って、3.5mmのミニプラグをカーラジオのアンテナ端子に変換するコネクターを買おうとしたが、ない。

しかしカーラジオのアンテナが2000円ほどだったので買った。アンテナをどこに付けようかと考えあぐねて、とりあえず車内に放置していたんだがそれでもVICS信号を受信できることが分かった。そこで後部座席の背もたれの後ろに糸で縫いつけた。これで問題なく渋滞情報などが表示できるようになった。

FM放送で得られる渋滞情報とビーコンユニットを取り付けて得られる情報とでは質が違うみたいなので、ビーコンユニットも買おうかなという気持ちもある。

なお、このアンテナを取り付けたのは7月ぐらいの話。

3つの対策を考えた。

(1)車のラジオアンテナを2分配してカーナビにつなぐ

(2)カーナビのテレビアンテナをカーナビのFM端子につなぐ

(3)ビーコンユニットを取り付ける

(1)はカーラジオのアンテナを引っ張り出すのが大変だろうなと思った。(3)のビーコンユニットは1万5000円ぐらいするので買うのを躊躇した。だから(2)でいこうと考えた。テレビアンテナの端子は3.5mmのミニプラグになっている。カーナビのFMアンテナ端子は、カーラジオのアンテナ端子と同じ形状。近所のホームセンターに行って、3.5mmのミニプラグをカーラジオのアンテナ端子に変換するコネクターを買おうとしたが、ない。

しかしカーラジオのアンテナが2000円ほどだったので買った。アンテナをどこに付けようかと考えあぐねて、とりあえず車内に放置していたんだがそれでもVICS信号を受信できることが分かった。そこで後部座席の背もたれの後ろに糸で縫いつけた。これで問題なく渋滞情報などが表示できるようになった。

FM放送で得られる渋滞情報とビーコンユニットを取り付けて得られる情報とでは質が違うみたいなので、ビーコンユニットも買おうかなという気持ちもある。

なお、このアンテナを取り付けたのは7月ぐらいの話。