今回は、知人から教えてもらった三重県多気町の神宮寺(丹生大師)と

松阪市の松坂城跡、本居宣長記念館を訪ねました。

当日(12/5)は、午前3時前に起床して出発しました。

12月最初のロングツーリングですが、前回の冬より防寒対策を強化しましたが、

それでも「寒い!」の一言でした(>_<)

主な走行ルートは、白浜町→国道311号→田辺市本宮町→国道168号→新宮市熊野川町→

国道169号→奈良県十津川村(竹筒)→国道311号→三重県熊野市→国道42号→

多気町 丹生神社→国道42号→松阪市(帰りもほぼ同じ)

走行距離 約465㎞

いつもの?白浜駅を撮影。これから三重県まで走ります。

白浜を出てから、直ぐに上富田町朝来にある24時間営業のガソリンスタンドへ寄ります。

深夜でも給油出来るのは、本当にありがたいです。

昔話で恐縮ですが、私が若い頃は、田辺市内でも24時間営業のスタンドはありませんでした。

今は24時間営業のスタンドがある!という安心感があるので、深夜でも出発出来ますが、

もし24時間営業のガソリンスタンドが近くに無ければ💦💦

前日に給油出来なかった場合、スタンドの開店まで待つか、

目的地を変更するなど、行く事を諦めなければなりませんでした。

深夜も働いて下さる方がいるからこそです。ありがとうございます(^^♪

いつもの田辺市中辺路町の小広峠近くにある温度計

とうとう0度かぁ(>_<)

これ以上、気温が下がると山間部の道は、凍結しやすいので走るのが難しくなるなぁ(^_^;)

無事に山間部の国道311号を走り切り、三重県熊野市の海岸線へ到着。

今回は、熊野市までの山間部を走る速度は、控えめにしました。

理由は、寒かったからです。時間もあるので、ゆっくりと走りました(^^♪

日の出前の熊野灘

水平線から登る太陽が何とも言えない。

さぁ、太陽が出てくると気分的にも暖かく感じます。

その前に、腹が減っては…なので、すき家で牛丼を食べました。

お腹も温かく!(^^)!

熊野市から尾鷲市までの国道42号は、山間部を通りますが、

「うっ!」これは厳しい

気温-5℃ 熊野市飛鳥町にて

太陽が出てきたので暖かくなると思っていましたが、山間部の空は明るいけど

まだ太陽が見えないので、気温が上昇するまでもう少し掛かります。

しかし日の出しても-5℃とは💦💦

夜中に走ったら、気温がまだ低かったかも知れないですね。ブルブル

霜がおりている。この冬に入って初めて見ました。

この地域(熊野市飛鳥町)は、冷え込みが厳しいんやろうなぁ

尾鷲市までやって来ました。

前回(11/14)、国道425号を走破して尾鷲市まで来たので、あまり久しぶり感はありませんでした(^^ゞ

左折すると国道425号。直進すると国道42号ですが、ちょっとだけ寄り道

直進すると紀勢道(高速)尾鷲北インター、右折すると国道425号ですが、

写真ではちょっと分かりにくいですが、国道425号の上の地名(下北山)が消されています。

まぁ、下北山村への走行ルートとしては、ちょっとおススメ出来ないのはムリもないです。

尾鷲から下北山へ行く場合は、国道42号を熊野市まで走って、国道309号を北上する方が走りやすいですからね(^^ゞ

尾鷲から松阪へ向けて走っている途中、紀勢道 大宮大台インター近くで

対向車からパッシングを受けました。

「う〜ん?」何かあるのかな?と感じたので速度を控えめに走ると

おおおっ!🐭ネズミ捕りをしていました。

対向車の運転手さん「ありがとうございます!」

ここまで来ると松阪市まで、あと30㎞程なので「近付いて来たなぁ」と感じます。

さて多気町に入り、最初の目的地 神宮寺と丹生神社に向かいますが、

その前にコンビニで休憩。

この時季、寒くなって来ると車に乗っていて飲むコンビニコーヒーと

原付(バイク)に乗っていて飲むコンビニコーヒーでは、温かさの感じ方が全然違います( *´艸`)

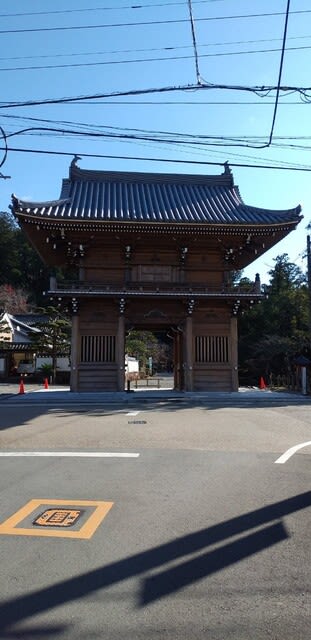

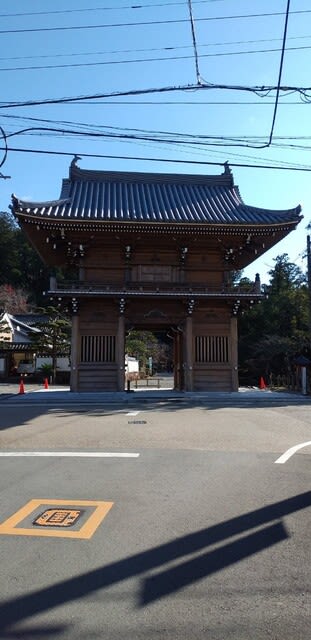

さて最初の目的地 神宮寺(丹生大師)に到着

写真の神宮寺仁王門は、多気町指定文化財になっています。

丹生神社鳥居

丹生神社 ここからお詣りさせて頂きましたが、ここは神社とお寺が一緒にあります。

あれっ?これって和歌山県かつらぎ町にある丹生都比売(にうつひめ)神社と似ています。

和歌山との関りを感じましたが、丹生大師ホームページには、以下のような記述があります。

http://www.ma.mctv.ne.jp/~jr2uat/daisi/daisi.htm

近世の丹生は、伊勢商人発祥の地として、

また「丹生のお大師さん」こと丹生山神宮寺(丹生大師)の門前町、宿場町として栄えました。

真言宗の総本山・高野山が女人禁制であったのに対し、

神宮寺は女性の参詣を許されていましたので、「女人高野」とも呼ばれ、多くの信者を集めてきました。

鳥居の真下には、伝 丹生津比売 弘法大師 対面石 があります。

失礼して上から覗いてみると「う〜ん」よくわからないです。

足の形に見えなくもないですが?

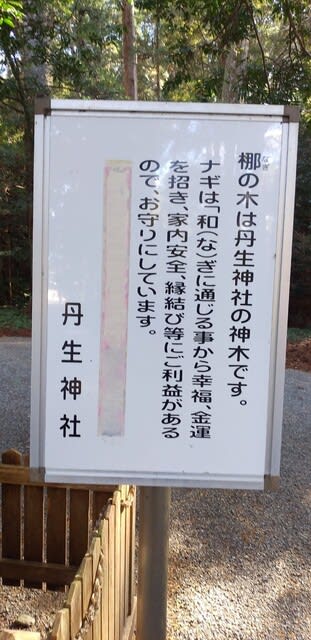

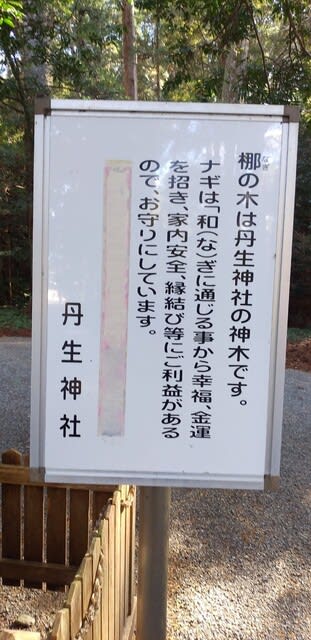

境内には、梛(なぎ)の木があります。

梛の木は丹生神社の神木です。

ナギは和(な)ぎに通じる事から幸福、金運を招き、

家内安全、縁結び等にご利益があるので、お守りにしています。

丹生神社

丹生中神社への参道

途中までは、少し広めの通りでしたが、ここへ来ると参道の幅も少し狭くなりました。

私は、ここへ来た時に何とも言えない凛とした空気感を感じました。

何だろう?ここは何か違う!ゆっくりと歩きお詣りさせて頂きました。

丹生中神社由来

祭神 金山彦命・金山比女命ほか十七柱

延喜式の神名帳、飯高郡九座のうちにあげられている。

往古この地の山々より多くの汞(すいぎん)を掘り出し、

伊勢の両宮へ貢いだ事は外宮旧事記等にも記載されており、

この神社には金山槌・金山樋等の神宝がある。

なお、明治四十一年二月十八日から四月十八日にかけて、

村内の八幡神社・八柱神社・金比羅神社・塩垣神社等三十余社を合祀し、

現在に至っている。

丹生神社社務所

丹生神社由来

祭神 埴山姫命・水波賣院命ほか十六柱

延喜式の神名帳、飯高郡九座に列せられた由緒ある神社で、

継体天皇十六年(五二三)に鎮座したという。

聖武天皇が東大寺大仏殿の建立のさい、

水銀の産出をこの神に祈ると忽ち水銀が湧出したので、丹生明神と名付けた。

又、嵯峨天皇が降雨を祈ったら霖雨があり、晴れを祈ったら、晴れたという故事により、

丹生大明神は祈雨・祈晴の神ともいう。

中世、伊勢の国司北畠氏が毎年参拝し、造営等の奉仕をした。

その後松阪城主古田大膳より慶長十六年(一六一一)高三十石を寄進するとの寄付状が交付された。

同年伊勢外宮権祢宜檜垣筑後が、当社神主をかね以後檜垣家が神主となった。

(現在は異なる)

元和五年(一六一九)紀州藩主徳川頼惟宣から社領三十石を認められた。

以後の藩主は自ら参向して国家安穏 五穀豊穣を願い金銀等を寄進した。

安永五年(一七七六)紀州藩寺社奉行の直支配になり境内は御免許地となった。

また延宝五年(一六七七)より伊勢神宮の遷宮の翌年その古殿材を拝領して造営した時代もあった。

明治四十一年一月二十一日境内社十数社を合祀した。

なお近接する神宮寺とともに水銀に関する遺物が保存され、

両者は水銀を通じて深い関係にあることが推察できる。

丹生神社社務所

山の神 あれっ?このお祭りの仕方は、伊勢市二見町にある松下社と似ていると思います。

松下社(まつしたやしろ)へは以前、原付で訪れた事がありますが、

このあとでも出てきますが「つながり」を感じる旅になって来た?と思います。

他にも男神、女神もあります。

キレイな紅葉です

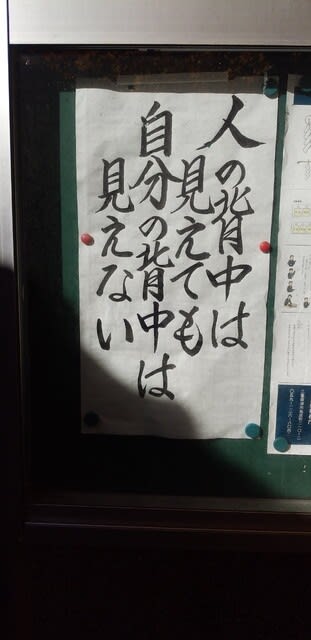

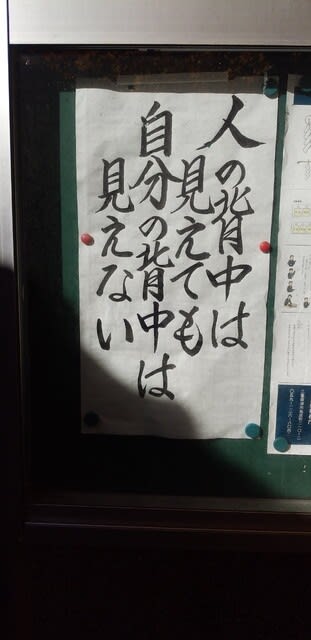

人の背中は見えても自分の背中は見えない

解説文はありませんでしたが、しばし考えてしまいました。

人の事は見えても案外、自分の事は見えていない?そんな意味かなぁ?と解釈しました。

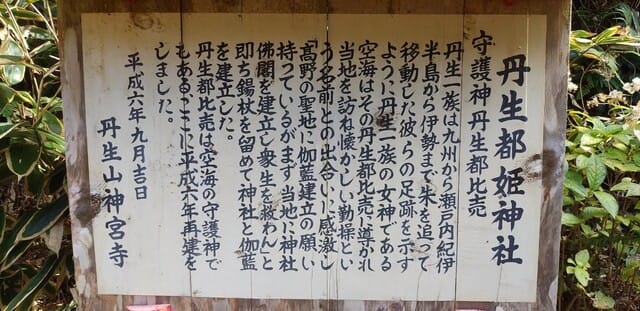

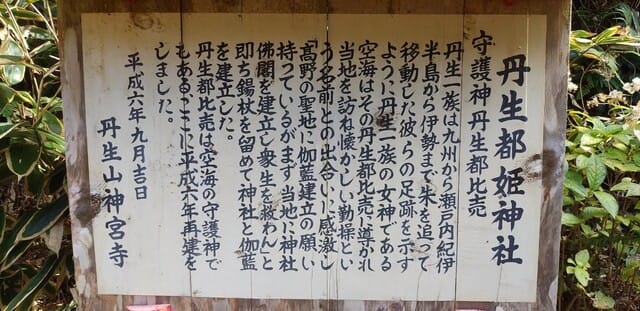

丹生都姫神社

守護神丹生都比売

丹生一族は九州から瀬戸内紀伊半島から伊勢まで

朱を追って移動した彼らの足跡を示すように

丹生一族の女神である空海はその丹生都比売に導かれ

当地を訪ね懐かしい勤操という名前との出会いに感激し

「高野の聖地に伽藍建立の願い持っているが

まず当地に神社佛閣を建立し衆生を救わん」と即ち

錫杖を留めて神社と伽藍を建立した。

丹生都比売は空海の守護神でもある、

ここに平成六年再建をしました。

平成六年九月吉日

丹生山神宮寺

このあと近接する神宮寺へと歩きました。

松阪市の松坂城跡、本居宣長記念館を訪ねました。

当日(12/5)は、午前3時前に起床して出発しました。

12月最初のロングツーリングですが、前回の冬より防寒対策を強化しましたが、

それでも「寒い!」の一言でした(>_<)

主な走行ルートは、白浜町→国道311号→田辺市本宮町→国道168号→新宮市熊野川町→

国道169号→奈良県十津川村(竹筒)→国道311号→三重県熊野市→国道42号→

多気町 丹生神社→国道42号→松阪市(帰りもほぼ同じ)

走行距離 約465㎞

いつもの?白浜駅を撮影。これから三重県まで走ります。

白浜を出てから、直ぐに上富田町朝来にある24時間営業のガソリンスタンドへ寄ります。

深夜でも給油出来るのは、本当にありがたいです。

昔話で恐縮ですが、私が若い頃は、田辺市内でも24時間営業のスタンドはありませんでした。

今は24時間営業のスタンドがある!という安心感があるので、深夜でも出発出来ますが、

もし24時間営業のガソリンスタンドが近くに無ければ💦💦

前日に給油出来なかった場合、スタンドの開店まで待つか、

目的地を変更するなど、行く事を諦めなければなりませんでした。

深夜も働いて下さる方がいるからこそです。ありがとうございます(^^♪

いつもの田辺市中辺路町の小広峠近くにある温度計

とうとう0度かぁ(>_<)

これ以上、気温が下がると山間部の道は、凍結しやすいので走るのが難しくなるなぁ(^_^;)

無事に山間部の国道311号を走り切り、三重県熊野市の海岸線へ到着。

今回は、熊野市までの山間部を走る速度は、控えめにしました。

理由は、寒かったからです。時間もあるので、ゆっくりと走りました(^^♪

日の出前の熊野灘

水平線から登る太陽が何とも言えない。

さぁ、太陽が出てくると気分的にも暖かく感じます。

その前に、腹が減っては…なので、すき家で牛丼を食べました。

お腹も温かく!(^^)!

熊野市から尾鷲市までの国道42号は、山間部を通りますが、

「うっ!」これは厳しい

気温-5℃ 熊野市飛鳥町にて

太陽が出てきたので暖かくなると思っていましたが、山間部の空は明るいけど

まだ太陽が見えないので、気温が上昇するまでもう少し掛かります。

しかし日の出しても-5℃とは💦💦

夜中に走ったら、気温がまだ低かったかも知れないですね。ブルブル

霜がおりている。この冬に入って初めて見ました。

この地域(熊野市飛鳥町)は、冷え込みが厳しいんやろうなぁ

尾鷲市までやって来ました。

前回(11/14)、国道425号を走破して尾鷲市まで来たので、あまり久しぶり感はありませんでした(^^ゞ

左折すると国道425号。直進すると国道42号ですが、ちょっとだけ寄り道

直進すると紀勢道(高速)尾鷲北インター、右折すると国道425号ですが、

写真ではちょっと分かりにくいですが、国道425号の上の地名(下北山)が消されています。

まぁ、下北山村への走行ルートとしては、ちょっとおススメ出来ないのはムリもないです。

尾鷲から下北山へ行く場合は、国道42号を熊野市まで走って、国道309号を北上する方が走りやすいですからね(^^ゞ

尾鷲から松阪へ向けて走っている途中、紀勢道 大宮大台インター近くで

対向車からパッシングを受けました。

「う〜ん?」何かあるのかな?と感じたので速度を控えめに走ると

おおおっ!🐭ネズミ捕りをしていました。

対向車の運転手さん「ありがとうございます!」

ここまで来ると松阪市まで、あと30㎞程なので「近付いて来たなぁ」と感じます。

さて多気町に入り、最初の目的地 神宮寺と丹生神社に向かいますが、

その前にコンビニで休憩。

この時季、寒くなって来ると車に乗っていて飲むコンビニコーヒーと

原付(バイク)に乗っていて飲むコンビニコーヒーでは、温かさの感じ方が全然違います( *´艸`)

さて最初の目的地 神宮寺(丹生大師)に到着

写真の神宮寺仁王門は、多気町指定文化財になっています。

丹生神社鳥居

丹生神社 ここからお詣りさせて頂きましたが、ここは神社とお寺が一緒にあります。

あれっ?これって和歌山県かつらぎ町にある丹生都比売(にうつひめ)神社と似ています。

和歌山との関りを感じましたが、丹生大師ホームページには、以下のような記述があります。

http://www.ma.mctv.ne.jp/~jr2uat/daisi/daisi.htm

近世の丹生は、伊勢商人発祥の地として、

また「丹生のお大師さん」こと丹生山神宮寺(丹生大師)の門前町、宿場町として栄えました。

真言宗の総本山・高野山が女人禁制であったのに対し、

神宮寺は女性の参詣を許されていましたので、「女人高野」とも呼ばれ、多くの信者を集めてきました。

鳥居の真下には、伝 丹生津比売 弘法大師 対面石 があります。

失礼して上から覗いてみると「う〜ん」よくわからないです。

足の形に見えなくもないですが?

境内には、梛(なぎ)の木があります。

梛の木は丹生神社の神木です。

ナギは和(な)ぎに通じる事から幸福、金運を招き、

家内安全、縁結び等にご利益があるので、お守りにしています。

丹生神社

丹生中神社への参道

途中までは、少し広めの通りでしたが、ここへ来ると参道の幅も少し狭くなりました。

私は、ここへ来た時に何とも言えない凛とした空気感を感じました。

何だろう?ここは何か違う!ゆっくりと歩きお詣りさせて頂きました。

丹生中神社由来

祭神 金山彦命・金山比女命ほか十七柱

延喜式の神名帳、飯高郡九座のうちにあげられている。

往古この地の山々より多くの汞(すいぎん)を掘り出し、

伊勢の両宮へ貢いだ事は外宮旧事記等にも記載されており、

この神社には金山槌・金山樋等の神宝がある。

なお、明治四十一年二月十八日から四月十八日にかけて、

村内の八幡神社・八柱神社・金比羅神社・塩垣神社等三十余社を合祀し、

現在に至っている。

丹生神社社務所

丹生神社由来

祭神 埴山姫命・水波賣院命ほか十六柱

延喜式の神名帳、飯高郡九座に列せられた由緒ある神社で、

継体天皇十六年(五二三)に鎮座したという。

聖武天皇が東大寺大仏殿の建立のさい、

水銀の産出をこの神に祈ると忽ち水銀が湧出したので、丹生明神と名付けた。

又、嵯峨天皇が降雨を祈ったら霖雨があり、晴れを祈ったら、晴れたという故事により、

丹生大明神は祈雨・祈晴の神ともいう。

中世、伊勢の国司北畠氏が毎年参拝し、造営等の奉仕をした。

その後松阪城主古田大膳より慶長十六年(一六一一)高三十石を寄進するとの寄付状が交付された。

同年伊勢外宮権祢宜檜垣筑後が、当社神主をかね以後檜垣家が神主となった。

(現在は異なる)

元和五年(一六一九)紀州藩主徳川頼惟宣から社領三十石を認められた。

以後の藩主は自ら参向して国家安穏 五穀豊穣を願い金銀等を寄進した。

安永五年(一七七六)紀州藩寺社奉行の直支配になり境内は御免許地となった。

また延宝五年(一六七七)より伊勢神宮の遷宮の翌年その古殿材を拝領して造営した時代もあった。

明治四十一年一月二十一日境内社十数社を合祀した。

なお近接する神宮寺とともに水銀に関する遺物が保存され、

両者は水銀を通じて深い関係にあることが推察できる。

丹生神社社務所

山の神 あれっ?このお祭りの仕方は、伊勢市二見町にある松下社と似ていると思います。

松下社(まつしたやしろ)へは以前、原付で訪れた事がありますが、

このあとでも出てきますが「つながり」を感じる旅になって来た?と思います。

他にも男神、女神もあります。

キレイな紅葉です

人の背中は見えても自分の背中は見えない

解説文はありませんでしたが、しばし考えてしまいました。

人の事は見えても案外、自分の事は見えていない?そんな意味かなぁ?と解釈しました。

丹生都姫神社

守護神丹生都比売

丹生一族は九州から瀬戸内紀伊半島から伊勢まで

朱を追って移動した彼らの足跡を示すように

丹生一族の女神である空海はその丹生都比売に導かれ

当地を訪ね懐かしい勤操という名前との出会いに感激し

「高野の聖地に伽藍建立の願い持っているが

まず当地に神社佛閣を建立し衆生を救わん」と即ち

錫杖を留めて神社と伽藍を建立した。

丹生都比売は空海の守護神でもある、

ここに平成六年再建をしました。

平成六年九月吉日

丹生山神宮寺

このあと近接する神宮寺へと歩きました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます