8/12、大阪中之島美術館で開催されている展覧会 岡本太郎を見るため

相棒(原付バイク)と一緒に出掛けました。

主な走行ルート 白浜→国道42号→有田川町→県道18号線→海南市→国道424号→

県道10号線→岩出市→府県道63号線→泉南市→国道26号→大阪市(大阪中之島美術館)→

泉南市→府県道752号線→和歌山市→国道42号→白浜

走行距離 約360㎞

大阪中之島美術館 https://nakka-art.jp/

展覧会 岡本太郎 https://nakka-art.jp/exhibition-post/taro-okamoto-2022/

この日の天気は、くもり一時雨の予報でしたが、

白浜を出発する時、天気はとても良く

このまま雨が降らない事を祈りながら出発しました。

写真は、国道42号 田辺市大屋付近

国道42号 田辺西バイパス終点の白馬交差点

白馬と書いて「はくまい」と読むのですが、ちょっと読めないですね(^^ゞ

同交差点から白浜方面を望む

同交差点から田辺市街方向を望む

白い雲が多いのですが、お天気大丈夫?気がします(^^ゞ

御坊市の吉野家上空 青空が広がって来ました

広川町井関(いせき)交差点付近。南側は、少し雲がある感じです。

同交差点にある温度表示は35℃

さらに国道42号を北上します

和歌山41㎞ 海南31㎞

有田川町糸野 ここから海南市まで県道18号線(海南金屋線)の山越え区間になります。

県道10号線 紀の川市貴志川町井ノ口付近

雲の厚みが増して来ました(>_<)

雨が降らない事を祈りながら走ります。

このあと泉南市から国道26号(第二阪和)を大阪市内に向けて走りましたが、

途中、堺市の大浜北町交差点の右折レーン(2車線のうち左車線)で信号待ちをしていると

https://goo.gl/maps/Kw8a5ZDMHKN8yCJw5

15:15頃、右折レーン2車線のうち

右側車線に、後方から救急車がサイレンを鳴らしながら接近してきました。

私は左車線で前から3番目に停車。右車線には1台車があり、後ろに救急車が接近して来たので、

先頭車両のドライバーが、救急車に進路を譲ろうとしましたが(正面信号は赤)

その時、救急車がサイレンを止め「信号通りに行きます」とアナウンスして停車しました。

私にとっては、初めて見るシーンでした。

白浜近辺では、目にした事が無いのですが、大浜北町交差点のような

大きな交差点では、無理に進入しても左右の交通を止めるのが難しいため?

ケースバイケースで、このような対応をしているのかなぁ?と

都市部ならではの救急事情を見る事が出来て良かったです。

というのも深夜時間帯なら同じ交差点でも交通量が違いますからね(^^ゞ

ちなみに正面信号に青矢信号(右折用)が出たので、前車は後方の救急車に進路を譲り

サイレンを鳴らして進んで行きました。

和歌山から一気に大阪市内へ

写真は、四ツ橋筋備後橋近く

大阪市内を走る楽しさの一つに、このような都会のビルの谷間を

白浜ナンバーの原付で走る!というのが個人的に好きですね(^^ゞ

大阪中之島美術館が近くなってきました。

左手が自転車及び原付バイクの駐輪場になります。

駐輪場へ相棒(原付バイク)を止めます。

大阪中之島美術館サイトにもありますが、原付7台まで無料で駐輪できます✨✨スゴイ!

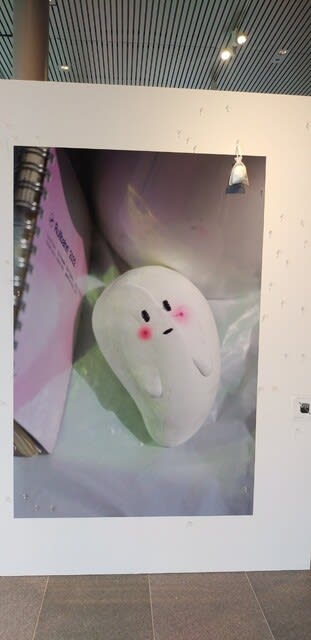

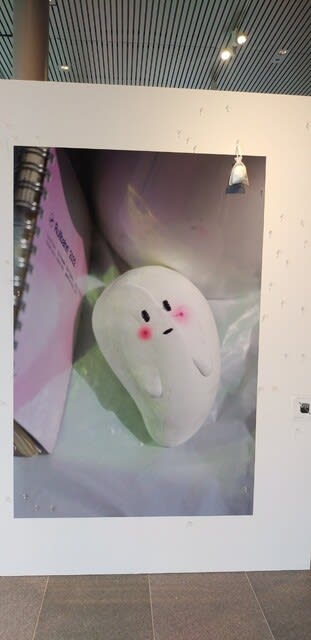

館内には、赤鹿摩耶(あかしかまや)さんの作品展がありました。

入場無料でしたので見学させて頂きました

ネコ?私なりに感じたのは、赤鹿さんの作品は「ウ~ン?何だろう?」と

気になって作品に引き寄せられるものを感じました。

小さなカワイイお化けのようで可愛かったです

館内には、タローマン記念撮影スポットがありました

岡本太郎と言えば「太陽の塔」が知られていますね。

さて展覧会岡本太郎の当日券チケット(1,800円)を購入しましたが、

日時指定券(16:30-17:00)のため入場の案内があるまで少しの間、外に出て待ちました。

大阪中之島美術館は、中之島という都会のど真ん中にあるので、

周りには高いビルが林立しています。

この日は、美術館に到着するまで雨に打たれる事はありませんでした!(^^)!

通路には一羽の鳥が…

エサの虫?をついばんでいます

このあと虫を飲み込んで飛び立っていきました

都会のど真ん中で生きる小さな鳥の姿を目の当たりにして、

「生きているなぁ~」としみじみと感じました。

さて入場の案内が聞こえてきたので、消毒や検温をしてエスカレーターで4階展示室に登りました。

結構お客さんも多く展示室入口は混雑気味でした

入口から第1章 岡本太郎誕生-パリ時代では、

戦前の岡本太郎 白黒作品も並んでいました。

写真は、幸なき楽園

作品名:傷ましき腕

作品名:空間

説明書きには、暗闇の中に赤い裏地を見せてはためく布…とありますが、

私には、布ではなくトキの羽ばたいている姿に見えました。

2003年日本産トキは絶滅したとなっていますが、トキの学名は、ニッポニア・ニッポンと呼ばれ

日本を象徴する鳥のような存在です。ちなみに日本の国鳥はキジです。

「作品を自分なりに感じたままに楽しむ」

みんなそれぞれ感じ方が違ってもいいのでは?と私は思っていますが、

これからも自分の感性を自分らしく大事にして生きたいと思います(*´ω`*)

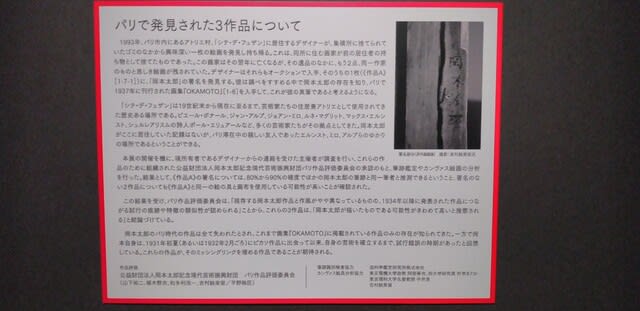

作品A パリで発見されキャンバスには、岡本太郎と署名もあり

太郎本人が描いた可能性が極めて高いと結論づけました。

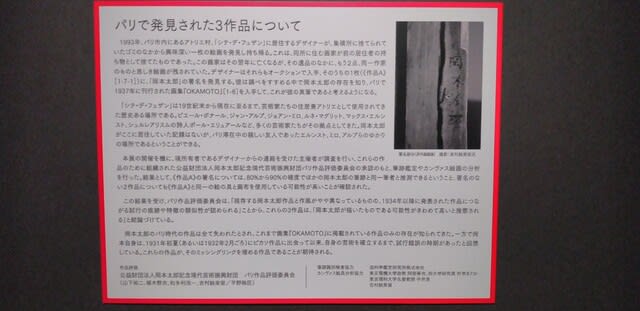

パリで発見された3作品について

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220705/k10013702911000.html

NHK 岡本太郎 若き日にパリで描いた作品か 3点の絵画が発見

第2章 創造の孤独 日本の文化を挑発する

作品名:重工業

作品名:森の掟

解説動画 https://www.youtube.com/watch?v=wqmwALBIfLs

解説には…この作品が目指したのは「全然意味の認められない無邪気な仕事」であるという。

背中のチャックが開けば、悲劇は喜劇に転じる。その逆もしかり…

私は、ここで「無邪気」という言葉を目にするとは思いませんでした。

岡本太郎作品における1つのキーワードかと私は思います。

作品名:駄々っ子

この作品には、一目で魅かれてしまいました(*´ω`*)

館内は多くのお客さんで賑わっていましたが、

20代30代の若い男女が多かった事に少し驚きました(^^ゞ

私が若い頃は、全くと言っていいほど、このような作品には興味がありませんでしたので、

若い方々の感性の高さに嬉しくなります。

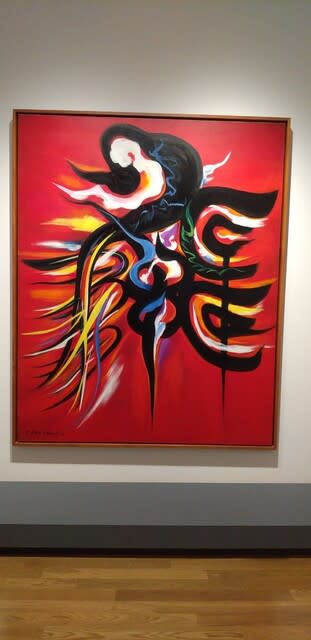

作品名:愛

作品名:顔

何だかとても良い顔をしています( *´艸`)

作品名:暴走

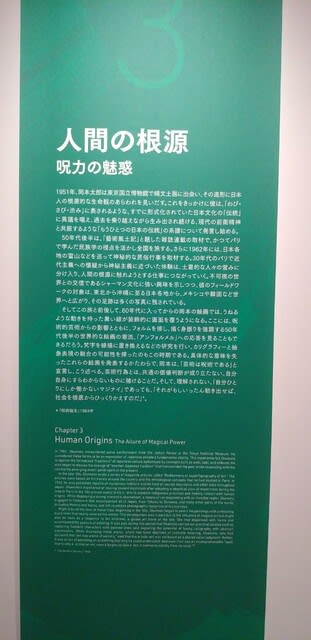

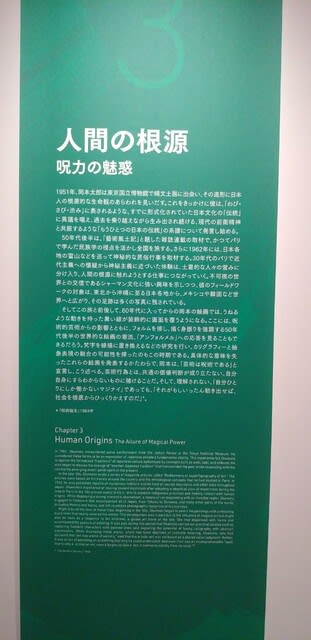

第3章 人間の根源

作品名:装える戦士

解説には、黒で力強く描かれた形は、左右対称に近い構成もあいまって

梵字(ぼんじ)(サンスクリット語の文字)を連想させる。

この年、岡本は取材のために高野山を訪れており、

密教への関心を深めていったと考えられる。…とあり

岡本太郎が高野山を訪れていた事を初めて知りました。

作品名:予感

この作品の前で足を止める来場者が多くおられました

作品名:反世界

解説には、タイトルの「反世界」とは物理学の用語。

我々の世界を構成する物質とは異なる、反物質による仮想世界を意味する…

う〜ん、岡本太郎氏の様々な知識をどん欲に吸収し

それを作品に反映させようとするエネルギーに恐れ入りました。

私は、この時に初めて反世界という物理用語を知りました(^^ゞ

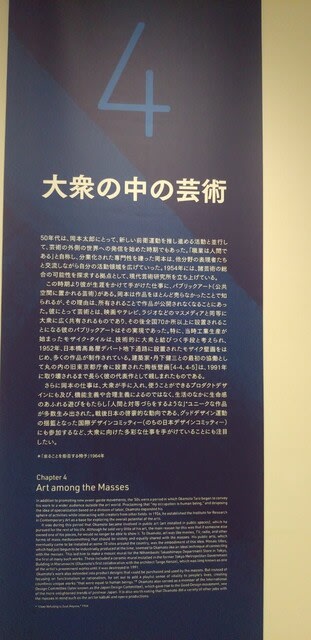

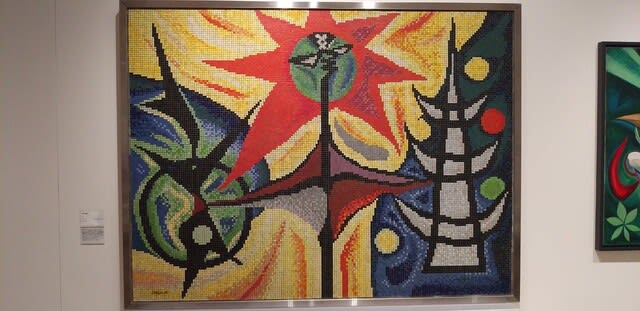

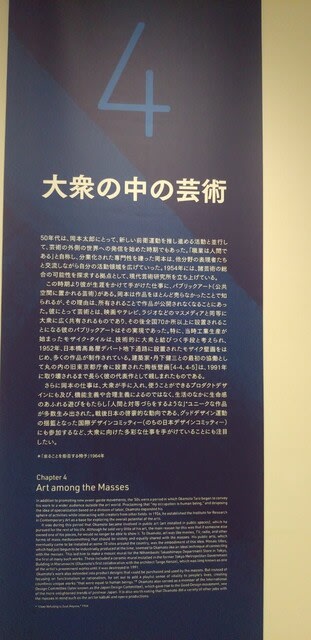

第4章 大衆の中の芸術

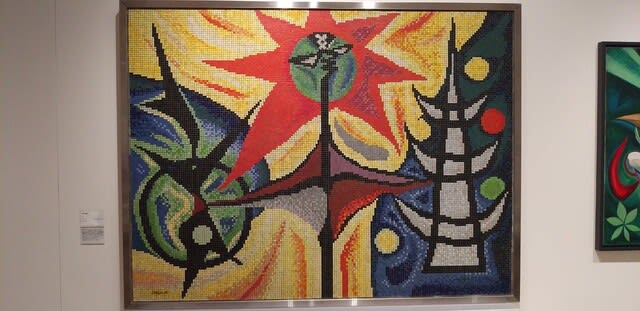

作品名:太陽の神話

解説には、…本作で太陽というモチーフが初めて顔とひとつの人格を持って立ち上がり、

のちの<太陽の塔>に通じるイメージを形成していく。とあります。

これまでの作品と違い明るい太陽が登場した事は、

この頃、岡本太郎氏の中で何か心境の変化があったのかも知れないですね。

こうして時系列で作品を眺められるのは、とても良いですね(^_-)-☆

作品名:縄文人

作品名:樹齢Ⅱ

この作品を見て一目で「カワイイ!」と感じてしまいました。

今回の岡本太郎展覧会で私のなかでは、一押しの作品です(笑)

作品名:河童像

どこでもTAROアトリエ動画版「第4弾・TARO鯉に挑む」

https://www.youtube.com/watch?v=YzTiajjrjrA

作品名:犬の植木鉢

作品名:みつめあう愛

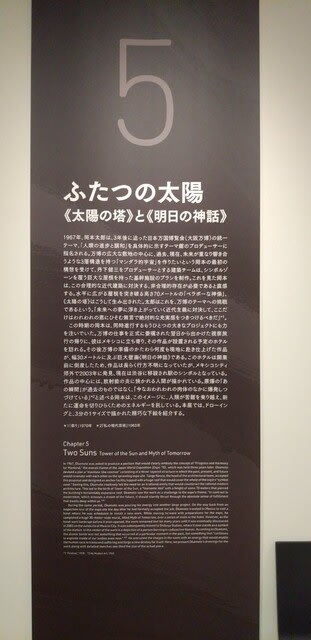

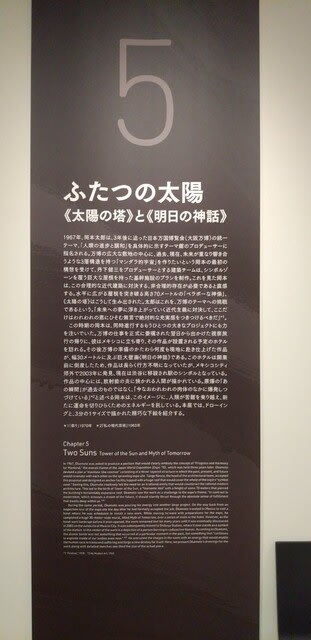

第5章 ふたつの太陽

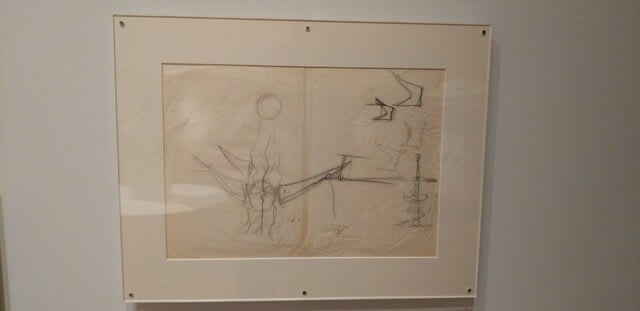

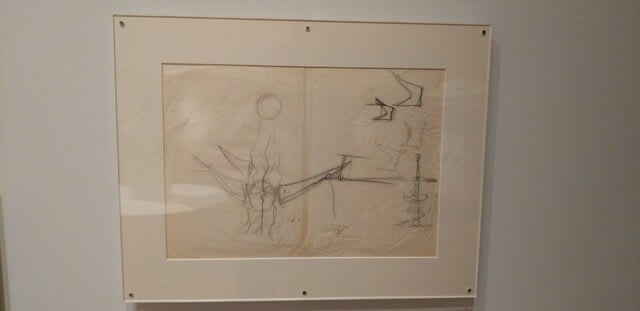

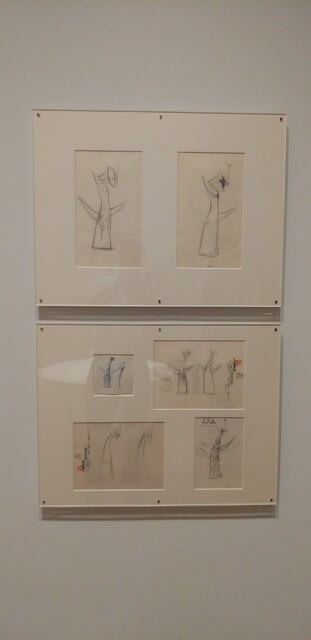

作品名 太陽の塔(1/50)

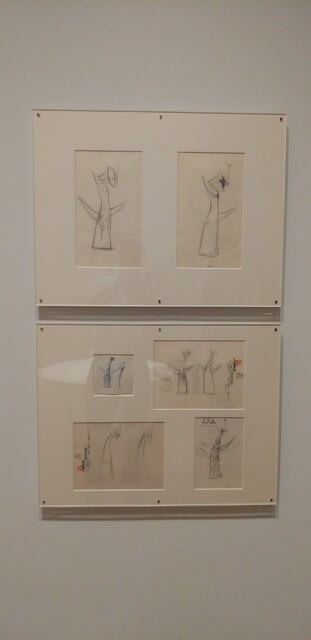

太陽の塔構想スケッチ

作品名:ノン

解説には、「ノン」はフランス語の「ノー」つまり否定の言葉である。とあります。

作品名:明日の神話

解説動画 https://www.youtube.com/watch?v=xk5g7yYKBzM

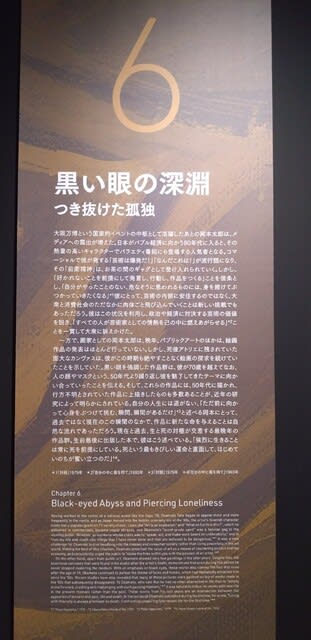

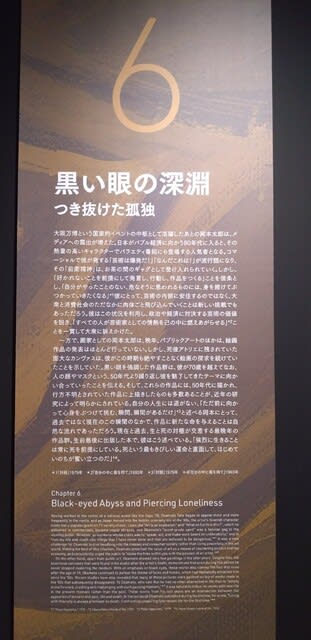

第6章 黒い眼の深淵

作品名:雷人

解説には、人生を芸術に捧げた巨人・岡本太郎が、最後に取り組んだとされている作品である。

太陽のような顔の人物は、大きく体をくねらせて顔が天地逆になってしまっている。

しかし、その中央にある顔から四方に向けて、ほとばしる描線が、晩年になっても

衰えることのなかった岡本の創作意欲を感じさせる。

作品名:午後の日

頬杖をついて笑う子どもという、岡本作品には珍しく、

穏やかな休息のイメージを持つ作品。

同時にこの子どもは、中心で自分を二つに引きちぎっているようにも見える。

笑いと空虚さが同居した仮面を掲げ、背後にある本当の顔を隠しているようでもある。

複合的なイメージを宿したこの岡本の自画像のような作品は、

大きさを変えていくつも制作され、東京の多磨霊園に眠る彼の墓碑にもなっている。

出口

ここまでご覧頂いた方は「あれっ?作品を勝手に写真撮っても良いん?」と

疑問に感じられた方もおられるかと思いますが、結論から言いますと

「写真撮影OK!」という事です。

但し動画撮影はNG、またフラッシュを消して下さい等々の一定の条件はありますが、

基本的に撮影OKという所に驚かされます。

第2章 創造と孤独 日本の文化を挑発する にも書かれていますが、

わかりやすく芸術の価値の転換を説いた1954年の「今日の芸術」は

ベストセラーになり「今日の芸術は、うまくあってはいけない。きれいであってはならない。

ここちよくあってはならない」という挑発的なフレーズは一般の読者に大きなインパクトを与えた。

とありますが、私なりに感じたのは「こうでなければならない!」という固定概念への疑問を持ち

もっと自由な発想で芸術に向き合って欲しい!という岡本太郎なりのメッセージを感じました。

このような土壌があるので写真撮影が可能なのかなぁ?と自分なりに解釈しました。

来場された方の殆どといって良い位、皆さん写真を撮られていました。

大阪中之島美術館 鑑賞後、外に出るとやや強めの雨が降っていたので、

スマホの雨雲レーダーを見ると、あと1時間降る。となっていたので

外を眺めながら館内で40分程、雨宿りをしていると雨が上がったので

相棒(原付バイク)と一緒に白浜まで帰る事にしました。

所々に水たまりが残っているので、スリップしないように気を付けて帰ります。

私にとって岡本太郎氏は、大阪万博の時に太陽の塔を作った人!という以外は、

あまり知らなかったのですが、大阪万博は、私が生まれた年(1970年:昭和45年)に開催された事もあり

自分の生まれた年(1970年)=大阪万博=太陽の塔=岡本太郎という感じです。

そのため今回の展覧会は、行って見よう!という気持ちもあって見に行く事が出来て良かったです。

さて、また相棒(原付バイク)と一緒に、

事情が許す限りどこかへ旅に行けたらと思います。

相棒(原付バイク)と一緒に出掛けました。

主な走行ルート 白浜→国道42号→有田川町→県道18号線→海南市→国道424号→

県道10号線→岩出市→府県道63号線→泉南市→国道26号→大阪市(大阪中之島美術館)→

泉南市→府県道752号線→和歌山市→国道42号→白浜

走行距離 約360㎞

大阪中之島美術館 https://nakka-art.jp/

展覧会 岡本太郎 https://nakka-art.jp/exhibition-post/taro-okamoto-2022/

この日の天気は、くもり一時雨の予報でしたが、

白浜を出発する時、天気はとても良く

このまま雨が降らない事を祈りながら出発しました。

写真は、国道42号 田辺市大屋付近

国道42号 田辺西バイパス終点の白馬交差点

白馬と書いて「はくまい」と読むのですが、ちょっと読めないですね(^^ゞ

同交差点から白浜方面を望む

同交差点から田辺市街方向を望む

白い雲が多いのですが、お天気大丈夫?気がします(^^ゞ

御坊市の吉野家上空 青空が広がって来ました

広川町井関(いせき)交差点付近。南側は、少し雲がある感じです。

同交差点にある温度表示は35℃

さらに国道42号を北上します

和歌山41㎞ 海南31㎞

有田川町糸野 ここから海南市まで県道18号線(海南金屋線)の山越え区間になります。

県道10号線 紀の川市貴志川町井ノ口付近

雲の厚みが増して来ました(>_<)

雨が降らない事を祈りながら走ります。

このあと泉南市から国道26号(第二阪和)を大阪市内に向けて走りましたが、

途中、堺市の大浜北町交差点の右折レーン(2車線のうち左車線)で信号待ちをしていると

https://goo.gl/maps/Kw8a5ZDMHKN8yCJw5

15:15頃、右折レーン2車線のうち

右側車線に、後方から救急車がサイレンを鳴らしながら接近してきました。

私は左車線で前から3番目に停車。右車線には1台車があり、後ろに救急車が接近して来たので、

先頭車両のドライバーが、救急車に進路を譲ろうとしましたが(正面信号は赤)

その時、救急車がサイレンを止め「信号通りに行きます」とアナウンスして停車しました。

私にとっては、初めて見るシーンでした。

白浜近辺では、目にした事が無いのですが、大浜北町交差点のような

大きな交差点では、無理に進入しても左右の交通を止めるのが難しいため?

ケースバイケースで、このような対応をしているのかなぁ?と

都市部ならではの救急事情を見る事が出来て良かったです。

というのも深夜時間帯なら同じ交差点でも交通量が違いますからね(^^ゞ

ちなみに正面信号に青矢信号(右折用)が出たので、前車は後方の救急車に進路を譲り

サイレンを鳴らして進んで行きました。

和歌山から一気に大阪市内へ

写真は、四ツ橋筋備後橋近く

大阪市内を走る楽しさの一つに、このような都会のビルの谷間を

白浜ナンバーの原付で走る!というのが個人的に好きですね(^^ゞ

大阪中之島美術館が近くなってきました。

左手が自転車及び原付バイクの駐輪場になります。

駐輪場へ相棒(原付バイク)を止めます。

大阪中之島美術館サイトにもありますが、原付7台まで無料で駐輪できます✨✨スゴイ!

館内には、赤鹿摩耶(あかしかまや)さんの作品展がありました。

入場無料でしたので見学させて頂きました

ネコ?私なりに感じたのは、赤鹿さんの作品は「ウ~ン?何だろう?」と

気になって作品に引き寄せられるものを感じました。

小さなカワイイお化けのようで可愛かったです

館内には、タローマン記念撮影スポットがありました

岡本太郎と言えば「太陽の塔」が知られていますね。

さて展覧会岡本太郎の当日券チケット(1,800円)を購入しましたが、

日時指定券(16:30-17:00)のため入場の案内があるまで少しの間、外に出て待ちました。

大阪中之島美術館は、中之島という都会のど真ん中にあるので、

周りには高いビルが林立しています。

この日は、美術館に到着するまで雨に打たれる事はありませんでした!(^^)!

通路には一羽の鳥が…

エサの虫?をついばんでいます

このあと虫を飲み込んで飛び立っていきました

都会のど真ん中で生きる小さな鳥の姿を目の当たりにして、

「生きているなぁ~」としみじみと感じました。

さて入場の案内が聞こえてきたので、消毒や検温をしてエスカレーターで4階展示室に登りました。

結構お客さんも多く展示室入口は混雑気味でした

入口から第1章 岡本太郎誕生-パリ時代では、

戦前の岡本太郎 白黒作品も並んでいました。

写真は、幸なき楽園

作品名:傷ましき腕

作品名:空間

説明書きには、暗闇の中に赤い裏地を見せてはためく布…とありますが、

私には、布ではなくトキの羽ばたいている姿に見えました。

2003年日本産トキは絶滅したとなっていますが、トキの学名は、ニッポニア・ニッポンと呼ばれ

日本を象徴する鳥のような存在です。ちなみに日本の国鳥はキジです。

「作品を自分なりに感じたままに楽しむ」

みんなそれぞれ感じ方が違ってもいいのでは?と私は思っていますが、

これからも自分の感性を自分らしく大事にして生きたいと思います(*´ω`*)

作品A パリで発見されキャンバスには、岡本太郎と署名もあり

太郎本人が描いた可能性が極めて高いと結論づけました。

パリで発見された3作品について

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220705/k10013702911000.html

NHK 岡本太郎 若き日にパリで描いた作品か 3点の絵画が発見

第2章 創造の孤独 日本の文化を挑発する

作品名:重工業

作品名:森の掟

解説動画 https://www.youtube.com/watch?v=wqmwALBIfLs

解説には…この作品が目指したのは「全然意味の認められない無邪気な仕事」であるという。

背中のチャックが開けば、悲劇は喜劇に転じる。その逆もしかり…

私は、ここで「無邪気」という言葉を目にするとは思いませんでした。

岡本太郎作品における1つのキーワードかと私は思います。

作品名:駄々っ子

この作品には、一目で魅かれてしまいました(*´ω`*)

館内は多くのお客さんで賑わっていましたが、

20代30代の若い男女が多かった事に少し驚きました(^^ゞ

私が若い頃は、全くと言っていいほど、このような作品には興味がありませんでしたので、

若い方々の感性の高さに嬉しくなります。

作品名:愛

作品名:顔

何だかとても良い顔をしています( *´艸`)

作品名:暴走

第3章 人間の根源

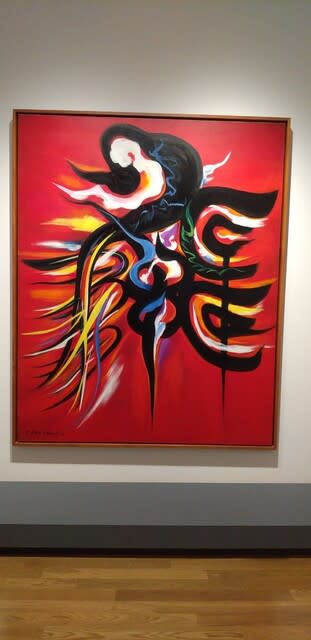

作品名:装える戦士

解説には、黒で力強く描かれた形は、左右対称に近い構成もあいまって

梵字(ぼんじ)(サンスクリット語の文字)を連想させる。

この年、岡本は取材のために高野山を訪れており、

密教への関心を深めていったと考えられる。…とあり

岡本太郎が高野山を訪れていた事を初めて知りました。

作品名:予感

この作品の前で足を止める来場者が多くおられました

作品名:反世界

解説には、タイトルの「反世界」とは物理学の用語。

我々の世界を構成する物質とは異なる、反物質による仮想世界を意味する…

う〜ん、岡本太郎氏の様々な知識をどん欲に吸収し

それを作品に反映させようとするエネルギーに恐れ入りました。

私は、この時に初めて反世界という物理用語を知りました(^^ゞ

第4章 大衆の中の芸術

作品名:太陽の神話

解説には、…本作で太陽というモチーフが初めて顔とひとつの人格を持って立ち上がり、

のちの<太陽の塔>に通じるイメージを形成していく。とあります。

これまでの作品と違い明るい太陽が登場した事は、

この頃、岡本太郎氏の中で何か心境の変化があったのかも知れないですね。

こうして時系列で作品を眺められるのは、とても良いですね(^_-)-☆

作品名:縄文人

作品名:樹齢Ⅱ

この作品を見て一目で「カワイイ!」と感じてしまいました。

今回の岡本太郎展覧会で私のなかでは、一押しの作品です(笑)

作品名:河童像

どこでもTAROアトリエ動画版「第4弾・TARO鯉に挑む」

https://www.youtube.com/watch?v=YzTiajjrjrA

作品名:犬の植木鉢

作品名:みつめあう愛

第5章 ふたつの太陽

作品名 太陽の塔(1/50)

太陽の塔構想スケッチ

作品名:ノン

解説には、「ノン」はフランス語の「ノー」つまり否定の言葉である。とあります。

作品名:明日の神話

解説動画 https://www.youtube.com/watch?v=xk5g7yYKBzM

第6章 黒い眼の深淵

作品名:雷人

解説には、人生を芸術に捧げた巨人・岡本太郎が、最後に取り組んだとされている作品である。

太陽のような顔の人物は、大きく体をくねらせて顔が天地逆になってしまっている。

しかし、その中央にある顔から四方に向けて、ほとばしる描線が、晩年になっても

衰えることのなかった岡本の創作意欲を感じさせる。

作品名:午後の日

頬杖をついて笑う子どもという、岡本作品には珍しく、

穏やかな休息のイメージを持つ作品。

同時にこの子どもは、中心で自分を二つに引きちぎっているようにも見える。

笑いと空虚さが同居した仮面を掲げ、背後にある本当の顔を隠しているようでもある。

複合的なイメージを宿したこの岡本の自画像のような作品は、

大きさを変えていくつも制作され、東京の多磨霊園に眠る彼の墓碑にもなっている。

出口

ここまでご覧頂いた方は「あれっ?作品を勝手に写真撮っても良いん?」と

疑問に感じられた方もおられるかと思いますが、結論から言いますと

「写真撮影OK!」という事です。

但し動画撮影はNG、またフラッシュを消して下さい等々の一定の条件はありますが、

基本的に撮影OKという所に驚かされます。

第2章 創造と孤独 日本の文化を挑発する にも書かれていますが、

わかりやすく芸術の価値の転換を説いた1954年の「今日の芸術」は

ベストセラーになり「今日の芸術は、うまくあってはいけない。きれいであってはならない。

ここちよくあってはならない」という挑発的なフレーズは一般の読者に大きなインパクトを与えた。

とありますが、私なりに感じたのは「こうでなければならない!」という固定概念への疑問を持ち

もっと自由な発想で芸術に向き合って欲しい!という岡本太郎なりのメッセージを感じました。

このような土壌があるので写真撮影が可能なのかなぁ?と自分なりに解釈しました。

来場された方の殆どといって良い位、皆さん写真を撮られていました。

大阪中之島美術館 鑑賞後、外に出るとやや強めの雨が降っていたので、

スマホの雨雲レーダーを見ると、あと1時間降る。となっていたので

外を眺めながら館内で40分程、雨宿りをしていると雨が上がったので

相棒(原付バイク)と一緒に白浜まで帰る事にしました。

所々に水たまりが残っているので、スリップしないように気を付けて帰ります。

私にとって岡本太郎氏は、大阪万博の時に太陽の塔を作った人!という以外は、

あまり知らなかったのですが、大阪万博は、私が生まれた年(1970年:昭和45年)に開催された事もあり

自分の生まれた年(1970年)=大阪万博=太陽の塔=岡本太郎という感じです。

そのため今回の展覧会は、行って見よう!という気持ちもあって見に行く事が出来て良かったです。

さて、また相棒(原付バイク)と一緒に、

事情が許す限りどこかへ旅に行けたらと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます