5/25から2泊3日で新潟県糸魚川市の親不知(おやしらず)海岸と

富山県黒部市の宇奈月(うなづき)温泉に

相棒(原付バイク)と行って来ました。

昨年(2022年)7月24日、富士山へ行って以来になる

久しぶりの1,000㎞越えロングツーリングになりました。

本当は、新潟県長岡市にある河合継之助記念館まで走る予定でしたが、

25日の夜、疲れからなのか?体が少し熱っぽく、だるかったのですが、

朝になれば良くなるだろう…と思いポカリを飲んで横になりました。

そして朝5時ごろに起きて6時に出発する予定でしたが、

結局、起きたのが朝8時でした(T_T)

ただ体調は、何ら問題なく昨夜は、体が無理するな!と私に

アドバイスしてくれたのかも知れません(^^ゞ

長岡までの距離や記念館での見学時間等を考慮すると

「今回は諦めよう!無理は禁物!」と自分に言い聞かせ

行先を新潟県長岡市から宿泊地の黒部市にある宇奈月温泉へとルート変更しました。

宇奈月温泉は、黒四ダムへ向かうトロッコ列車がある所。という程度しか

知りませんでしたが、温泉に入らなかったのに約3時間も滞在していました。

宇奈月温泉の感想は、ひと言でいえば、先人の素晴らしい先見の明を学びました。

その後、新潟県糸魚川市の親不知海岸まで走りましたが、

この日は、途中から小雨が降るあいにくの天候でしたが、

親不知海岸を見通せる展望スペースから見た時、

よくぞ、このような急峻な地形の所に、

道路や鉄道を通したものだ。と驚嘆(きょうたん)しました。

親不知海岸は、北陸道(高速道路)最大の難所とも言われ

小学生の頃にみた道路地図には、親不知付近の建設ルートが

点線で描かれていましたが「なぜ高速道路を海上に作るのかなぁ?」と

子供ながら疑問に感じていましたが、現地を訪れ資料を調べて、

約40年以上の歳月が流れましたが、疑問が解けました。

「国道8号親不知区間の災害による交通障害に備えるためと、

周辺の歌と外波の集落の災害による孤立を防止する目的で建設された」

当初は、地質的な問題から長大トンネルが難しかったのか?とも思いましたが、

そういう事だったんですね。自分の目で現場を見る!とても大事だと感じました。

そんな親不知海岸にある親不知インターチェンジですが、

近くにある道の駅親不知ピアパークに寄ってから富山市へと帰りました。

新潟県での滞在時間は、僅かでしたが予定では、

国道8号を長岡市まで走るはずでしたが💦またの機会にしたいと思います。

さてこの時、パラパラと小雨が降っていましたが、昼過ぎには雨もやんでくれました(^^)/

この日は、走行距離が160㎞と少なめでしたので、

のんびりと国道8号を走りましたが、富山県内では各地で4車線整備が進められ

和歌山の白浜で暮らす私にとっては、羨ましくも思いました(^^ゞ

さぁ早めにホテルに着いて、明日早朝の出発に備えます。

3日目ですが、当初は来た道(国道8号)を通って帰ろうと考えていましたが、

せっかくの機会なので、国道41号を通って岐阜県の飛騨高山、下呂温泉を走り抜け、

岐阜県を縦走する事にしましたが、それが良かったです。

とても快適なツーリングになりました。

そこからは、三重県周りで白浜まで走りましたが、

富山市から白浜町まで、途中休憩しながらですが、

約15時間かかりました( *´艸`)

疲労困憊(こんぱい)💦でしたが、とても充実した冒険旅行でした。

このあと写真と共に紹介させて頂きます。

長文失礼しました(*´ω`*)

主な走行ルート

1日目:白浜→国道42号→有田川町→県道18号線→海南市→国道424号→紀の川市→

国道24号→かつらぎ町→国道480号→大阪府和泉市→国道170号(大阪外環)→

寝屋川市→国道1号BP→京都府京都市→京都外環状線(市道188号線他)→

京都市山科区→国道1号→滋賀県大津市→国道161号→福井県敦賀市→

国道8号→富山県黒部市

走行距離 約560㎞

2日目:富山県黒部市→県道14号線→宇奈月温泉→国道8号→

新潟県糸魚川市 親不知海岸→国道8号→富山市

走行距離 約160㎞

3日目:富山市→国道41号→岐阜県高山市→国道41号→

美濃加茂市→国道21号→大垣市→国道258号→三重県桑名市→

国道23号→松阪市→国道42号→熊野市→国道311号→白浜町

走行距離 約580㎞

全走行距離 約1,300㎞

前回、富士山への走行距離が約1,120㎞でしたので、

記録更新となりました。

ガソリン代 4,352円

飲食代 5,115円

宿泊代

1泊目:旅籠屋黒部店 5,500円、2泊目:プライムイン富山 5,220円

合計 10,720円

総合計 20,187円

白浜を午前2時前に出発して田辺市新庄町 田鶴交差点に来ましたが、

今日は、これから500㎞以上走ります。ちなみに東京大阪間が約500㎞です💦

国道42号 日高町萩原交差点近くにある温度表示は14℃

海南市 新野上橋西詰交差点付近

空が白々としてきました。もう少しで夜明けです。

紀の川フルーツライン方向を写す。紀の川市新竜門大橋にて

かつらぎ町を走行中に日の出となりました。

国道480号を走って、鍋谷トンネルを抜けて、大阪府和泉市に入りました。

大阪府和泉市にある道の駅いずみ山愛の里で休憩

まだ朝5時過ぎ💦という事で、バイク置き場には私以外誰もいません(笑)

写真が分かりにくいですが、先週は、ここから左の側道を走って、

大阪府大東市 深野南交差点を右折して、阪奈道路を通って🦌奈良公園へ行きました。

側道

大阪府大東市から滋賀県高島市まで写真がありません💦

高島市マキノ町の温度表示は18℃

ここ高島市まで来て、全体(560㎞)のやっと半分💦💦

富山県黒部市までは、まだ280㎞あります((+_+))

福井73㎞ 越前市50㎞

この県境(滋賀県、福井県)には、3年近く前に来て以来なので久しぶりに来ました。

https://blog.goo.ne.jp/dosukoiya/e/f96c4478934c41d8fb94ab30b2121291

⇧ブログ:2020年10月3日 福井県敦賀市まで走る

振り返ると滋賀県(高島市)です。

福井県に入ると電光掲示板に

ツーリングバイク事故午後に増加

とあります。安全運転で走ります。

久しぶりの再会です(笑)

というのも前回(今年2023年3月5日)近畿一周の旅の時に

この疋田(ひきだ)交差点を通っていますが、

その時は、大津方面(国道161号)を走らず大垣方面(国道8号)を走りました。

近畿一周の旅(2日目)

https://blog.goo.ne.jp/dosukoiya/e/a5e066d9a6bee567a8adedb6dfb79cf4

⇧ブログ:近畿一周の旅(2日目)

ここから(敦賀市)先の国道8号をはじめ福井市や石川県、富山県も

人生で初めて訪れます( *´艸`)

福井市、越前市に向けて走ります✨✨

振り返ると国道8号 大津、長浜方面と国道27号 舞鶴、小浜方面

近畿一周の際、国道27号を舞鶴方面から敦賀まで走りました。

国道8号からは、建設中の北陸新幹線 敦賀駅が見えます

敦賀湾沿いを走ります

石川県(加賀市)と福井県(あわら市)との県境

これから石川県内を走ります。

人生初の石川県✨

振り返ると福井県(あわら市)

金沢まで50㎞ありますが、国道8号の石川県内の整備状況は本当に素晴らしい!

4車線化や立体交差箇所が多く、走行速度やや高めですが、

地域間連絡道路としては、とても走りやすく驚かされました。

石川県加賀市にて、山代温泉の表示がありますが、

有名な温泉地の一つです。

金沢東インター近くで撮影

遂に富山県(小矢部市)に入りました。

人生初の富山県訪問✨

天気が良いので走っていて気持ちが良いです(^^♪

拡大

富山県に入った所で撮影

新潟まで294㎞…遠いなぁ💦💦、富山48㎞、高岡22㎞

和歌山県内では、200㎞以上先の地名のある案内標識を見た事が無いですね💦

富山県に入った所で振り返って案内標識を撮影

福井まで100㎞

道の駅メルヘンおやべ の大きな看板

道の駅メルヘンおやべ内の駐車場案内

道の駅メルヘンおやべ内には、バイク置き場が見当たらなかったので、

この付近をバイク置き場にしては?と思いました

富山県の観光案内地図

富山県内の観光名所の写真

黒部峡谷鉄道の写真もありますが、この時は、

翌日、黒部峡谷鉄道方面に行くとは思ってもいませんでした(^^ゞ

合掌造り集落の雰囲気がとても素敵です。

ご当地キャラクター メルギューくん

地元新聞(地方紙)が読めるのは、観光客にとって良いですね✨

小さな子供さんがいる親御さんには、このような紙おむつ自販機は嬉しいですね。

あまり見かけないので、とても良い優しい取り組みかと思います。

富山県黒部市にて

立山連峰の残雪がとても素晴らしい。

こんな素晴らしい景色を地元の人は、毎日見られるんですね(^^♪

同じような写真ですが💦立山連峰の写真を何枚も撮りました( *´艸`)

素晴らしい✨✨(*´ω`)

✋(パー)富山県内の国道8号で見かけました

✊(グー)同じく富山県内の国道8号で見かけました

https://www.yomiuri.co.jp/national/20211218-OYT1T50188/

⇧読売新聞 国道脇に並ぶ「パー」と「グー」の標識…冬道の安全に欠かせません

こちらに詳しく紹介されていますが、

パーの標識に合わせて凍結防止剤をまき始め、

グーの標識でまき終えるそうです。勉強になりました(^^ゞ

本日の宿泊先 旅籠屋(はたごや)黒部店さん近くにある

スーパー マックスバリュー黒部コラーレ前店へ買い物

山に向かって走る感じが良いです!

宿泊先の旅籠屋(はたごや)黒部店さんのベッド 一人旅には贅沢すぎます(^^ゞ

2日目(5/26)朝寝坊したので💦予定を変更して

宇奈月温泉へ走ります。途中にある黒部宇奈月温泉駅(北陸新幹線)への案内標識

黒部宇奈月温泉駅(北陸新幹線)

案内標識にある宇奈月温泉の前に「う」という表示に、

インパクトがあって面白いと思います。

拡大

案内標識ですが、横から見ると雪対策のため斜めになっています。

とても広々としています

真っすぐ伸びる道路

遠くまで広がる田園風景

宇奈月温泉へ向かう途中にあった温度表示は17℃

宇奈月温泉に到着

横断幕には 祝 宇奈月温泉開湯100周年

宇奈月温泉開湯100周年事業実行委員会

◆期間:2023年4月1日~2024年3月31日◆とあります。

100年の歴史を少し感じてみたいと思います。

宇奈月温泉駅外観

宇奈月温泉街 案内図

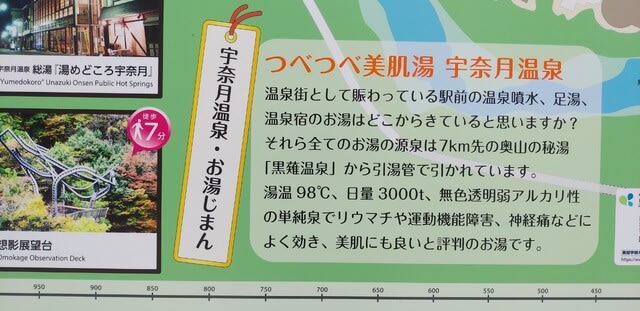

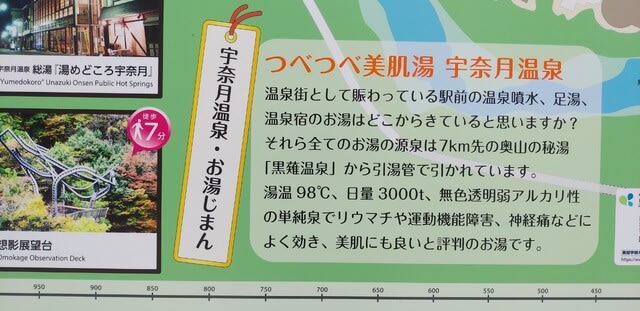

宇奈月温泉・お湯じまん

つべつべ美肌湯

宇奈月温泉駅 構内の様子

鉄道路線図

宇奈月温泉駅近くの踏切から撮影

駅構内には足湯があります

良い雰囲気です

足湯を楽しめます

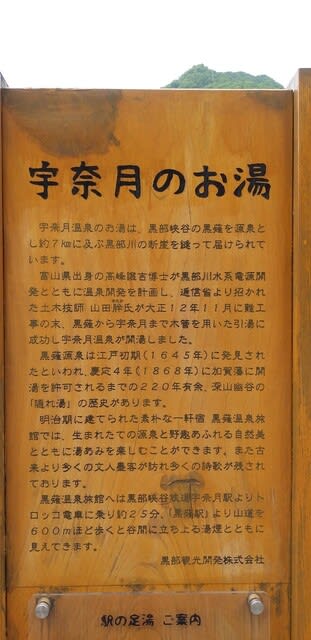

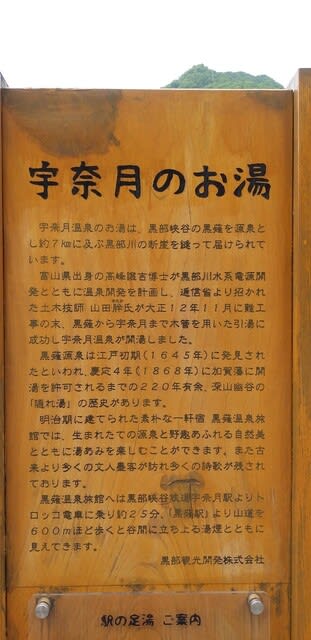

宇奈月のお湯

宇奈月温泉のお湯は、黒部峡谷の黒薙を源泉とし

約7㎞に及ぶ黒部川の断崖を縫って届けられています。

富山県出身の高峰譲吉博士が黒部川水系電源開発とともに

温泉開発を計画し、逓信省より招かれた土木技師

山田胖(ゆたか)氏が大正12年11月に難工事の末、

黒薙から宇奈月まで木管を用いた引湯に成功し

宇奈月温泉が開湯しました。

黒薙温泉は江戸初期(1645年)に発見されたといわれ、

慶応4年(1868年)に加賀藩に開湯を許可されるまでの

220年有余、深山幽谷の「隠れ湯」の歴史があります。

明治期に建てられた素朴な一軒宿 黒薙温泉旅館では、

生まれたての源泉と野趣あふれる自然美とともに

湯あみを楽しむことができます。

また古来より多くの文人墨客が訪れ多くの詩歌が残されております。

黒薙温泉旅館へは黒部峡谷鉄道宇奈月駅よりトロッコ電車に乗り

約25分、「黒薙駅」より山道を600mほど歩くと谷間に立ち上る

湯煙とともに見えてきます。

黒部観光開発株式会社

黒部峡谷鉄道の駅舎が見えます

大きな立て看板

黒部峡谷鉄道 宇奈月駅

駅舎外観

駅舎内

黒部峡谷パノラマ展望ツアー!ポスター

駅舎2階には、黒部峡谷開発の歴史年表や資料が展示されています

黒部を拓いた先人達

高峰譲吉(たかみねじょうきち)

嘉永7年~大正11年(1854~1922)

富山県高岡市生まれ

アルミ製造の電力を求めて

黒部峡谷で本格的な電源開発を最初に計画したのは、

消化薬「タカジアスターゼ」や止血剤「アドレナリン」を開発した

科学者として世界的に著名な高峰譲吉博士でした。

製薬会社三共(現第一三共株式会社)の初代社長など

事業家としても優れていた博士は、日米合同のアルミニウム製造会社の

設立を計画し、アルミ製造に必要な電力を求めて、大正6年(1917年)から

黒部川の調査を開始しました。

大正8年(1919年)に、東洋アルミナム株式会社を設立し、

翌年に黒部川の水利権を取得すると、宇奈月温泉の開発と

黒部鉄道(現富山地方鉄道:黒部から宇奈月)の敷設に着手し、

黒部川の電源開発に取り掛かりました。

しかし、大正11年(1922年)、博士が亡くなったことにより、

東洋アルミナムのアルミ製造の計画は頓挫しましたが、

黒部川の電源開発計画は、日本電力株式会社によって引き継がれました。

山岡順太郎(やまおかじゅんたろう)

慶応2年~昭和3年(1866~1928)

石川県金沢市生まれ

秘境黒部の電源開発に挑む

大正8年(1919年)、日本電力株式会社(関西電力株式会社の前身)の

初代社長に就任し、「電源ありしこうして産業あり」の信念に基づき

幾多の難関を突破して会社の基礎を確立しました。

大正12年(1923年)には黒部川で初めての本格的な柳河原(やながわら)発電所を

建設するために、宇奈月から「黒部専用鉄道」の敷設工事を開始。

また、黒部川上流部の調査のために日電歩道を開削しました。

宇奈月の地をこよなく愛し、その人柄を慕う社員の浄財をもとに建てられた

別邸を「独楽荘(どくらくそう)」と名付け、独楽荘主人と号していました。

また、宇奈月の地名の名付け親として京都宇治の宇、奈良の奈をあて、

名月を組み合わせたとも言われています。

難工事であった柳河原発電所の完成をみた翌昭和3年(1928年)に逝去されました。

その後、黒部川第二、黒部川第三発電所は日本電力によって建設されました。

山田胖(やまだゆたか)

明治19年~昭和39年(1886~1964)

福岡県生まれ

黒部開発の恩人

「黒部開発の恩人」と呼ばれた土木技師の山田胖氏は、

大正6年(1917年)、逓信(ていしん)省を退官した後、

東洋アルミナムの設立に参加し、アルミニウム製造に必要な大量の電力を

確保するために、黒部川流域の現地調査に入りました。

12月に黒薙(くろなぎ)まで調査し、翌年から黒部川全流域を踏査して、

電源開発計画の全体像を作り上げ、黒部川で初となる「弥太蔵(やたぞう)発電所」の

完成と、本格的な「柳河原(やながわら)発電所」の建設に貢献しました。

また「黒部川電源開発の為には資材補給や工事関係者の厚生娯楽の基地として

宇奈月の開発が重要である」と熱意を注ぎ、大正12年(1923年)に、

未開の荒れ地であった桃原(現宇奈月温泉)に黒薙から温泉を引湯して、

宇奈月温泉の繁栄の基礎を築きました。

黒部川電気記念館横の独楽園(どくらくえん)に氏の功績を讃え

胸像が建てられています。

宇奈月温泉の歴史年表

黒部川電源開発とともに~黒部峡谷のあゆみ~

黒部川の水力電源開発は大正時代から始まりました。

「日本の屋根」といわれる北アルプス連峰の山々に挟まれた

黒部峡谷は人々をよせつけない秘境の地でした。

しかし、黒部川は、水量が豊かで急峻な河川であるため、

水力発電に極めて適した条件を備えていたのです。

この黒部川の水力発電の可能性に注目したのが、

高峰譲吉博士でした。

博士はアルミニウム製造に利用する電源開発のために、

大正6年から、水力発電に適した地点を求めて黒部川の調査を開始しました。

調査の指揮をとったのは、後に宇奈月の基礎を築き、

黒部開発の恩人と呼ばれることになる山田胖(ゆたか)技師でした。

大正12年には、日本電力株式会社(山岡順太郎社長)によって、

工事資材運搬用として黒部専用鉄道の敷設工事が開始され、

着工から14年後の昭和12年に、欅平(けやきだいら)まで

全線開通しました。これが黒部峡谷鉄道の原点です。

また、大正13年には黒部川で最初の本格的な発電所となる

柳河原(やながわら)発電所の建設工事が開始され、

大洪水や大雪崩などの自然災害に阻まれながらも、

調査から10年後の昭和2年に待望の運転を開始しました。

その後、黒部川第二、第三、そして第四発電所と

黒部川をさかのぼって水力発電所が建設されていきました。

大正

昭和(戦前)

昭和(戦後)

平成

駅舎2階で黒部開発の歴史を学んだあと

外に出て黒部峡谷鉄道を眺める

黒部峡谷鉄道のポスターなどでも目にするアーチ橋と黒部川

現在、遊歩道になっているこの橋ですが、

元々は、黒部峡谷鉄道になっていたそうです(^^ゞ

このトンネルの坑口の美しさ トンネル好きにはたまりませんね(^^ゞ

意味不明ですね(笑)

トンネル内の様子

トンネルの脇には、冬期歩道の入口が

トロッコ電車が冬期休業の間、ダム作業員や物資運搬員

「逓送(ていそう)さん」が利用する歩道です。

欅平までつながっており、現在も使われています。

歩くと6時間以上かかります。

逓送さんが担ぐ荷物は10㎏以上にもなるそうです。

宇奈月駅から遊歩道を歩くと宇奈月ダムが見えてきます

遠望に見えるのが宇奈月ダム

宇奈月ダム ダムを下から見上げると迫力があります

宇奈月発電所は、見学ができます

宇奈月ダムのまわりを探検しよう!

振り返るとアーチ橋をトロッコ電車が進んでいます

今度は、機会を見てトロッコ電車に乗ってみたいですね(*´ω`*)

トロッコ広場に展示されている車両

前斜めから車両を撮影

ED11号

戦前の昭和10年前後から動いている古いタイプの電気機関車で、

主に欅平で入換用として活躍していました。

制御方式は直接制御方式で、運転士は横向きで運転をします。

同形式の機関車はED11号以外にも現有しており、

駅構内での入れ替え等に活躍しています!

平成26年4月から休止車両となり、「トロッコ広場」にて

展示保存されています。

少し控えめな💦歓迎案内

黒部川電気記念館(入口)

黒部峡谷鉄道駅舎近くにあります

黒部川電気記念館 建物上部

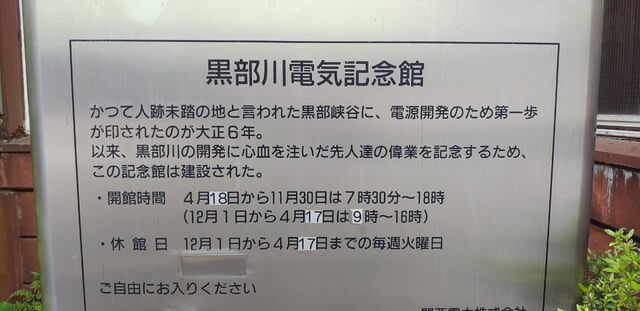

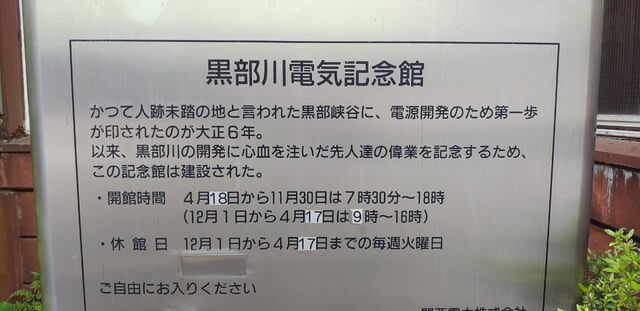

黒部川電気記念館 営業時間等の案内

黒部川電気記念館

かつて人跡未踏の地と言われた黒部峡谷に、

電源開発のため第一歩が印されたのが大正6年。

以来、黒部川の開発に心血を注いだ先人達の偉業を祈念するため、

この記念館は建設された。

・開館時間 4月18日から11月30日は7時30分~18時

(12月1日から4月17日は9時~16時)

・休館日 12月1日から4月17日までの毎週火曜日

ご自由にお入りください 関西電力

黒部川電気記念館の館内には、映像や写真を中心に

比較的わかりやすく工夫された展示になっています。

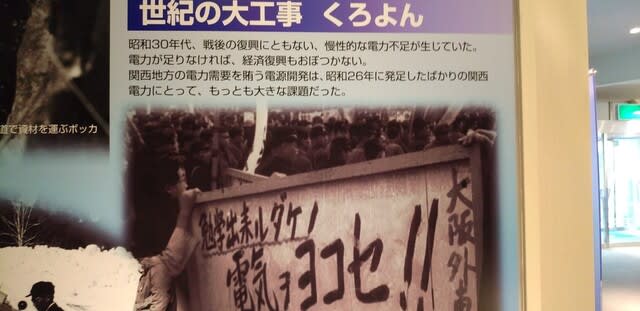

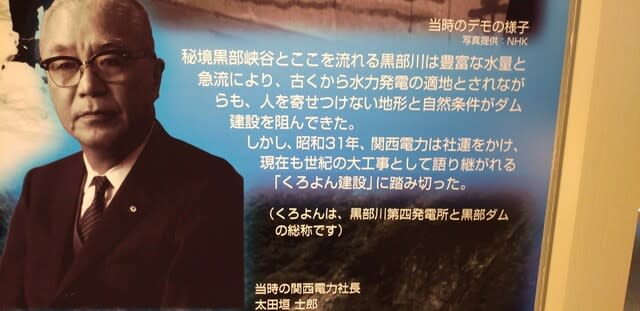

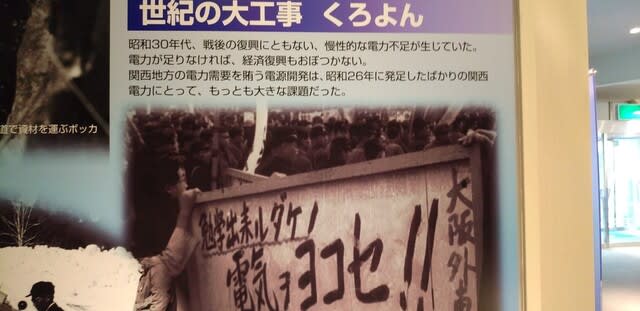

勉学出来ルダケノ電気ヲヨコセ!!

当時のデモの様子ですが、初めて見た資料でした。

世紀の大工事 くろよん

昭和30年代、戦後の復興にともない、慢性的な電力不足が生じていた。

電力が足りなければ、経済復興もおぼつかない。

関西地方の電力需要を賄う電源開発は、

昭和26年に発足したばかりの関西電力にとって、

もっとも大きな課題だった。

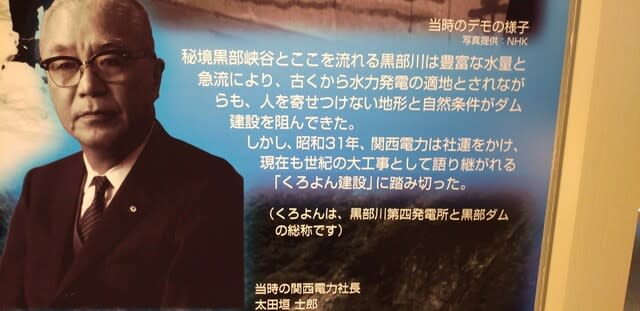

秘境黒部峡谷とここを流れる黒部川は豊富な水量と

急流により、古くから水力発電の適地とされながらも、

人を寄せつけない地形と自然条件がダム建設を阻んできた。

しかし、昭和31年、関西電力は社運をかけ、

現在も世紀の大工事として語り継がれる

「くろよん建設」に踏み切った。

くろよんは、黒部川第四発電所と黒部ダムの総称です。

当時の関西電力社長 太田垣士郎

水があふれ出す大町トンネル破砕帯

この破砕帯突破に関して私も少しは知っていましたが、

想像を絶する困難な工事を克服した当時の関係者の皆様に

深く敬意を表します。前々から黒四ダムは、行きたいと思っていましたが、

改めて機会を見て原付バイクで💦💦訪ねたいと思いました。

当時、ダムサイトまでの資機材搬入は、人力が頼りだった。

断崖絶壁の日電歩道や雪深い立山を雪そりなどで越え、

工事の準備が進められた。

しかし、大型の資機材を運び込むには、長野・大町側からの

北アルプスをくり抜いた大町トンネル(扇沢~ダム地点:

現在の関電トンネル)の開通が必要不可欠であった。

大町トンネル貫通を祝う工事関係者

黒部川電気記念館を後にしましたが、

黒四関連以外にも地域の歴史や伝説の紹介もあって

とても充実した展示内容に大変勉強になりました(*´ω`*)

欅平(けやきだいら)へ向かうトロッコ電車

いってらっしゃい!(^^♪

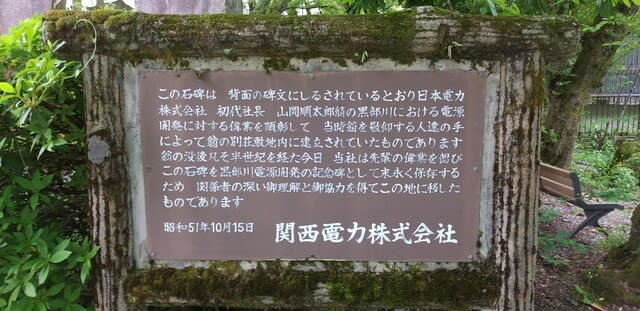

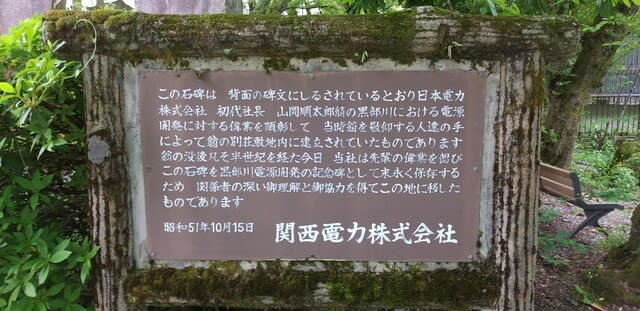

記念館の外に出ると大きな石碑には 独楽荘(どくらくそう)と刻まれています。

木々の陰になって見えにくいですが💦

この石碑は、背面の碑文にしるされているとおり

日本電力株式会社 初代社長 山岡順太郎翁の黒部川における

電源開発に対する偉業を顕彰して 当時翁を敬仰する人達の

手によって翁の別荘敷地内に建立されていたものであります

翁の没後凡そ半世紀を経た今日 当社は先輩の偉業を偲び

この石碑を黒部川電源開発の記念碑として末永く保存するため

関係者の深い御理解と御協力を得てこの地に移したものであります

昭和51年10月15日 関西電力株式会社

山田胖氏の胸像

山田胖(やまだゆたか)

黒部電源開発の恩人と呼ばれた山田胖氏は、

大正6年に逓信省を退官した後、高峰譲吉博士に熱望され

東洋アルミナム(株)に入社し、黒部川の電源開発の礎を築きました。

その後、大正10年に黒部鉄道(株)の役員に就任し、

黒部市三日市から宇奈月間の鉄道を旅客貨物兼用に発展させ、

地元に大きく貢献しました。

また、「黒部川の電源開発のためには資材補給などの基地として、

宇奈月の開発・発展が重要である」と熱意を注ぎ、

大正12年に無人の荒地であった宇奈月に温泉を引くため、

上流の黒薙温泉から宇奈月までの引湯管を設置し、

宇奈月温泉の歴史の1ページを開きました。

偉大な先人のおかげで今日の黒部川開発や

宇奈月温泉がある事を知る事が出来て

とても知的好奇心が満たされる楽しい旅になりました✨✨

さて鉄道会社のように安全に携わる方には、大事な言葉になりますね。

指差 呼称 進路 確認

気になって撮影しました(^^ゞ

宇奈月温泉 温泉噴水

撮影スポットになっているようで、多くの方が撮影していました。

さぁ次の目的地、新潟県糸魚川市の親不知海岸まで走ります(^_^)/

一級河川 黒部川に架かる国道8号

四十八ヶ瀬(しじゅうはちかせ)大橋 長さ590m

四十八ヶ瀬大橋から黒部川上流部を写す

大昔は、この川沿いで暮らしていた人々にとって、

この川が電力を生む?とは考えもつかなかったかと思います。

明治24年(1891年)日本で最初の水力発電所(一般供給用)が京都蹴上発電所ですが、

ここから連綿と続く日本の水力発電の歴史が、黒四ダムまで続いているように、

今回の宇奈月温泉を訪れてそう感じました。

https://biwakososui.city.kyoto.lg.jp/place/detail/25

⇧日本遺産 琵琶湖疎水 蹴上発電所

後編へ続く

富山県黒部市の宇奈月(うなづき)温泉に

相棒(原付バイク)と行って来ました。

昨年(2022年)7月24日、富士山へ行って以来になる

久しぶりの1,000㎞越えロングツーリングになりました。

本当は、新潟県長岡市にある河合継之助記念館まで走る予定でしたが、

25日の夜、疲れからなのか?体が少し熱っぽく、だるかったのですが、

朝になれば良くなるだろう…と思いポカリを飲んで横になりました。

そして朝5時ごろに起きて6時に出発する予定でしたが、

結局、起きたのが朝8時でした(T_T)

ただ体調は、何ら問題なく昨夜は、体が無理するな!と私に

アドバイスしてくれたのかも知れません(^^ゞ

長岡までの距離や記念館での見学時間等を考慮すると

「今回は諦めよう!無理は禁物!」と自分に言い聞かせ

行先を新潟県長岡市から宿泊地の黒部市にある宇奈月温泉へとルート変更しました。

宇奈月温泉は、黒四ダムへ向かうトロッコ列車がある所。という程度しか

知りませんでしたが、温泉に入らなかったのに約3時間も滞在していました。

宇奈月温泉の感想は、ひと言でいえば、先人の素晴らしい先見の明を学びました。

その後、新潟県糸魚川市の親不知海岸まで走りましたが、

この日は、途中から小雨が降るあいにくの天候でしたが、

親不知海岸を見通せる展望スペースから見た時、

よくぞ、このような急峻な地形の所に、

道路や鉄道を通したものだ。と驚嘆(きょうたん)しました。

親不知海岸は、北陸道(高速道路)最大の難所とも言われ

小学生の頃にみた道路地図には、親不知付近の建設ルートが

点線で描かれていましたが「なぜ高速道路を海上に作るのかなぁ?」と

子供ながら疑問に感じていましたが、現地を訪れ資料を調べて、

約40年以上の歳月が流れましたが、疑問が解けました。

「国道8号親不知区間の災害による交通障害に備えるためと、

周辺の歌と外波の集落の災害による孤立を防止する目的で建設された」

当初は、地質的な問題から長大トンネルが難しかったのか?とも思いましたが、

そういう事だったんですね。自分の目で現場を見る!とても大事だと感じました。

そんな親不知海岸にある親不知インターチェンジですが、

近くにある道の駅親不知ピアパークに寄ってから富山市へと帰りました。

新潟県での滞在時間は、僅かでしたが予定では、

国道8号を長岡市まで走るはずでしたが💦またの機会にしたいと思います。

さてこの時、パラパラと小雨が降っていましたが、昼過ぎには雨もやんでくれました(^^)/

この日は、走行距離が160㎞と少なめでしたので、

のんびりと国道8号を走りましたが、富山県内では各地で4車線整備が進められ

和歌山の白浜で暮らす私にとっては、羨ましくも思いました(^^ゞ

さぁ早めにホテルに着いて、明日早朝の出発に備えます。

3日目ですが、当初は来た道(国道8号)を通って帰ろうと考えていましたが、

せっかくの機会なので、国道41号を通って岐阜県の飛騨高山、下呂温泉を走り抜け、

岐阜県を縦走する事にしましたが、それが良かったです。

とても快適なツーリングになりました。

そこからは、三重県周りで白浜まで走りましたが、

富山市から白浜町まで、途中休憩しながらですが、

約15時間かかりました( *´艸`)

疲労困憊(こんぱい)💦でしたが、とても充実した冒険旅行でした。

このあと写真と共に紹介させて頂きます。

長文失礼しました(*´ω`*)

主な走行ルート

1日目:白浜→国道42号→有田川町→県道18号線→海南市→国道424号→紀の川市→

国道24号→かつらぎ町→国道480号→大阪府和泉市→国道170号(大阪外環)→

寝屋川市→国道1号BP→京都府京都市→京都外環状線(市道188号線他)→

京都市山科区→国道1号→滋賀県大津市→国道161号→福井県敦賀市→

国道8号→富山県黒部市

走行距離 約560㎞

2日目:富山県黒部市→県道14号線→宇奈月温泉→国道8号→

新潟県糸魚川市 親不知海岸→国道8号→富山市

走行距離 約160㎞

3日目:富山市→国道41号→岐阜県高山市→国道41号→

美濃加茂市→国道21号→大垣市→国道258号→三重県桑名市→

国道23号→松阪市→国道42号→熊野市→国道311号→白浜町

走行距離 約580㎞

全走行距離 約1,300㎞

前回、富士山への走行距離が約1,120㎞でしたので、

記録更新となりました。

ガソリン代 4,352円

飲食代 5,115円

宿泊代

1泊目:旅籠屋黒部店 5,500円、2泊目:プライムイン富山 5,220円

合計 10,720円

総合計 20,187円

白浜を午前2時前に出発して田辺市新庄町 田鶴交差点に来ましたが、

今日は、これから500㎞以上走ります。ちなみに東京大阪間が約500㎞です💦

国道42号 日高町萩原交差点近くにある温度表示は14℃

海南市 新野上橋西詰交差点付近

空が白々としてきました。もう少しで夜明けです。

紀の川フルーツライン方向を写す。紀の川市新竜門大橋にて

かつらぎ町を走行中に日の出となりました。

国道480号を走って、鍋谷トンネルを抜けて、大阪府和泉市に入りました。

大阪府和泉市にある道の駅いずみ山愛の里で休憩

まだ朝5時過ぎ💦という事で、バイク置き場には私以外誰もいません(笑)

写真が分かりにくいですが、先週は、ここから左の側道を走って、

大阪府大東市 深野南交差点を右折して、阪奈道路を通って🦌奈良公園へ行きました。

側道

大阪府大東市から滋賀県高島市まで写真がありません💦

高島市マキノ町の温度表示は18℃

ここ高島市まで来て、全体(560㎞)のやっと半分💦💦

富山県黒部市までは、まだ280㎞あります((+_+))

福井73㎞ 越前市50㎞

この県境(滋賀県、福井県)には、3年近く前に来て以来なので久しぶりに来ました。

https://blog.goo.ne.jp/dosukoiya/e/f96c4478934c41d8fb94ab30b2121291

⇧ブログ:2020年10月3日 福井県敦賀市まで走る

振り返ると滋賀県(高島市)です。

福井県に入ると電光掲示板に

ツーリングバイク事故午後に増加

とあります。安全運転で走ります。

久しぶりの再会です(笑)

というのも前回(今年2023年3月5日)近畿一周の旅の時に

この疋田(ひきだ)交差点を通っていますが、

その時は、大津方面(国道161号)を走らず大垣方面(国道8号)を走りました。

近畿一周の旅(2日目)

https://blog.goo.ne.jp/dosukoiya/e/a5e066d9a6bee567a8adedb6dfb79cf4

⇧ブログ:近畿一周の旅(2日目)

ここから(敦賀市)先の国道8号をはじめ福井市や石川県、富山県も

人生で初めて訪れます( *´艸`)

福井市、越前市に向けて走ります✨✨

振り返ると国道8号 大津、長浜方面と国道27号 舞鶴、小浜方面

近畿一周の際、国道27号を舞鶴方面から敦賀まで走りました。

国道8号からは、建設中の北陸新幹線 敦賀駅が見えます

敦賀湾沿いを走ります

石川県(加賀市)と福井県(あわら市)との県境

これから石川県内を走ります。

人生初の石川県✨

振り返ると福井県(あわら市)

金沢まで50㎞ありますが、国道8号の石川県内の整備状況は本当に素晴らしい!

4車線化や立体交差箇所が多く、走行速度やや高めですが、

地域間連絡道路としては、とても走りやすく驚かされました。

石川県加賀市にて、山代温泉の表示がありますが、

有名な温泉地の一つです。

金沢東インター近くで撮影

遂に富山県(小矢部市)に入りました。

人生初の富山県訪問✨

天気が良いので走っていて気持ちが良いです(^^♪

拡大

富山県に入った所で撮影

新潟まで294㎞…遠いなぁ💦💦、富山48㎞、高岡22㎞

和歌山県内では、200㎞以上先の地名のある案内標識を見た事が無いですね💦

富山県に入った所で振り返って案内標識を撮影

福井まで100㎞

道の駅メルヘンおやべ の大きな看板

道の駅メルヘンおやべ内の駐車場案内

道の駅メルヘンおやべ内には、バイク置き場が見当たらなかったので、

この付近をバイク置き場にしては?と思いました

富山県の観光案内地図

富山県内の観光名所の写真

黒部峡谷鉄道の写真もありますが、この時は、

翌日、黒部峡谷鉄道方面に行くとは思ってもいませんでした(^^ゞ

合掌造り集落の雰囲気がとても素敵です。

ご当地キャラクター メルギューくん

地元新聞(地方紙)が読めるのは、観光客にとって良いですね✨

小さな子供さんがいる親御さんには、このような紙おむつ自販機は嬉しいですね。

あまり見かけないので、とても良い優しい取り組みかと思います。

富山県黒部市にて

立山連峰の残雪がとても素晴らしい。

こんな素晴らしい景色を地元の人は、毎日見られるんですね(^^♪

同じような写真ですが💦立山連峰の写真を何枚も撮りました( *´艸`)

素晴らしい✨✨(*´ω`)

✋(パー)富山県内の国道8号で見かけました

✊(グー)同じく富山県内の国道8号で見かけました

https://www.yomiuri.co.jp/national/20211218-OYT1T50188/

⇧読売新聞 国道脇に並ぶ「パー」と「グー」の標識…冬道の安全に欠かせません

こちらに詳しく紹介されていますが、

パーの標識に合わせて凍結防止剤をまき始め、

グーの標識でまき終えるそうです。勉強になりました(^^ゞ

本日の宿泊先 旅籠屋(はたごや)黒部店さん近くにある

スーパー マックスバリュー黒部コラーレ前店へ買い物

山に向かって走る感じが良いです!

宿泊先の旅籠屋(はたごや)黒部店さんのベッド 一人旅には贅沢すぎます(^^ゞ

2日目(5/26)朝寝坊したので💦予定を変更して

宇奈月温泉へ走ります。途中にある黒部宇奈月温泉駅(北陸新幹線)への案内標識

黒部宇奈月温泉駅(北陸新幹線)

案内標識にある宇奈月温泉の前に「う」という表示に、

インパクトがあって面白いと思います。

拡大

案内標識ですが、横から見ると雪対策のため斜めになっています。

とても広々としています

真っすぐ伸びる道路

遠くまで広がる田園風景

宇奈月温泉へ向かう途中にあった温度表示は17℃

宇奈月温泉に到着

横断幕には 祝 宇奈月温泉開湯100周年

宇奈月温泉開湯100周年事業実行委員会

◆期間:2023年4月1日~2024年3月31日◆とあります。

100年の歴史を少し感じてみたいと思います。

宇奈月温泉駅外観

宇奈月温泉街 案内図

宇奈月温泉・お湯じまん

つべつべ美肌湯

宇奈月温泉駅 構内の様子

鉄道路線図

宇奈月温泉駅近くの踏切から撮影

駅構内には足湯があります

良い雰囲気です

足湯を楽しめます

宇奈月のお湯

宇奈月温泉のお湯は、黒部峡谷の黒薙を源泉とし

約7㎞に及ぶ黒部川の断崖を縫って届けられています。

富山県出身の高峰譲吉博士が黒部川水系電源開発とともに

温泉開発を計画し、逓信省より招かれた土木技師

山田胖(ゆたか)氏が大正12年11月に難工事の末、

黒薙から宇奈月まで木管を用いた引湯に成功し

宇奈月温泉が開湯しました。

黒薙温泉は江戸初期(1645年)に発見されたといわれ、

慶応4年(1868年)に加賀藩に開湯を許可されるまでの

220年有余、深山幽谷の「隠れ湯」の歴史があります。

明治期に建てられた素朴な一軒宿 黒薙温泉旅館では、

生まれたての源泉と野趣あふれる自然美とともに

湯あみを楽しむことができます。

また古来より多くの文人墨客が訪れ多くの詩歌が残されております。

黒薙温泉旅館へは黒部峡谷鉄道宇奈月駅よりトロッコ電車に乗り

約25分、「黒薙駅」より山道を600mほど歩くと谷間に立ち上る

湯煙とともに見えてきます。

黒部観光開発株式会社

黒部峡谷鉄道の駅舎が見えます

大きな立て看板

黒部峡谷鉄道 宇奈月駅

駅舎外観

駅舎内

黒部峡谷パノラマ展望ツアー!ポスター

駅舎2階には、黒部峡谷開発の歴史年表や資料が展示されています

黒部を拓いた先人達

高峰譲吉(たかみねじょうきち)

嘉永7年~大正11年(1854~1922)

富山県高岡市生まれ

アルミ製造の電力を求めて

黒部峡谷で本格的な電源開発を最初に計画したのは、

消化薬「タカジアスターゼ」や止血剤「アドレナリン」を開発した

科学者として世界的に著名な高峰譲吉博士でした。

製薬会社三共(現第一三共株式会社)の初代社長など

事業家としても優れていた博士は、日米合同のアルミニウム製造会社の

設立を計画し、アルミ製造に必要な電力を求めて、大正6年(1917年)から

黒部川の調査を開始しました。

大正8年(1919年)に、東洋アルミナム株式会社を設立し、

翌年に黒部川の水利権を取得すると、宇奈月温泉の開発と

黒部鉄道(現富山地方鉄道:黒部から宇奈月)の敷設に着手し、

黒部川の電源開発に取り掛かりました。

しかし、大正11年(1922年)、博士が亡くなったことにより、

東洋アルミナムのアルミ製造の計画は頓挫しましたが、

黒部川の電源開発計画は、日本電力株式会社によって引き継がれました。

山岡順太郎(やまおかじゅんたろう)

慶応2年~昭和3年(1866~1928)

石川県金沢市生まれ

秘境黒部の電源開発に挑む

大正8年(1919年)、日本電力株式会社(関西電力株式会社の前身)の

初代社長に就任し、「電源ありしこうして産業あり」の信念に基づき

幾多の難関を突破して会社の基礎を確立しました。

大正12年(1923年)には黒部川で初めての本格的な柳河原(やながわら)発電所を

建設するために、宇奈月から「黒部専用鉄道」の敷設工事を開始。

また、黒部川上流部の調査のために日電歩道を開削しました。

宇奈月の地をこよなく愛し、その人柄を慕う社員の浄財をもとに建てられた

別邸を「独楽荘(どくらくそう)」と名付け、独楽荘主人と号していました。

また、宇奈月の地名の名付け親として京都宇治の宇、奈良の奈をあて、

名月を組み合わせたとも言われています。

難工事であった柳河原発電所の完成をみた翌昭和3年(1928年)に逝去されました。

その後、黒部川第二、黒部川第三発電所は日本電力によって建設されました。

山田胖(やまだゆたか)

明治19年~昭和39年(1886~1964)

福岡県生まれ

黒部開発の恩人

「黒部開発の恩人」と呼ばれた土木技師の山田胖氏は、

大正6年(1917年)、逓信(ていしん)省を退官した後、

東洋アルミナムの設立に参加し、アルミニウム製造に必要な大量の電力を

確保するために、黒部川流域の現地調査に入りました。

12月に黒薙(くろなぎ)まで調査し、翌年から黒部川全流域を踏査して、

電源開発計画の全体像を作り上げ、黒部川で初となる「弥太蔵(やたぞう)発電所」の

完成と、本格的な「柳河原(やながわら)発電所」の建設に貢献しました。

また「黒部川電源開発の為には資材補給や工事関係者の厚生娯楽の基地として

宇奈月の開発が重要である」と熱意を注ぎ、大正12年(1923年)に、

未開の荒れ地であった桃原(現宇奈月温泉)に黒薙から温泉を引湯して、

宇奈月温泉の繁栄の基礎を築きました。

黒部川電気記念館横の独楽園(どくらくえん)に氏の功績を讃え

胸像が建てられています。

宇奈月温泉の歴史年表

黒部川電源開発とともに~黒部峡谷のあゆみ~

黒部川の水力電源開発は大正時代から始まりました。

「日本の屋根」といわれる北アルプス連峰の山々に挟まれた

黒部峡谷は人々をよせつけない秘境の地でした。

しかし、黒部川は、水量が豊かで急峻な河川であるため、

水力発電に極めて適した条件を備えていたのです。

この黒部川の水力発電の可能性に注目したのが、

高峰譲吉博士でした。

博士はアルミニウム製造に利用する電源開発のために、

大正6年から、水力発電に適した地点を求めて黒部川の調査を開始しました。

調査の指揮をとったのは、後に宇奈月の基礎を築き、

黒部開発の恩人と呼ばれることになる山田胖(ゆたか)技師でした。

大正12年には、日本電力株式会社(山岡順太郎社長)によって、

工事資材運搬用として黒部専用鉄道の敷設工事が開始され、

着工から14年後の昭和12年に、欅平(けやきだいら)まで

全線開通しました。これが黒部峡谷鉄道の原点です。

また、大正13年には黒部川で最初の本格的な発電所となる

柳河原(やながわら)発電所の建設工事が開始され、

大洪水や大雪崩などの自然災害に阻まれながらも、

調査から10年後の昭和2年に待望の運転を開始しました。

その後、黒部川第二、第三、そして第四発電所と

黒部川をさかのぼって水力発電所が建設されていきました。

大正

昭和(戦前)

昭和(戦後)

平成

駅舎2階で黒部開発の歴史を学んだあと

外に出て黒部峡谷鉄道を眺める

黒部峡谷鉄道のポスターなどでも目にするアーチ橋と黒部川

現在、遊歩道になっているこの橋ですが、

元々は、黒部峡谷鉄道になっていたそうです(^^ゞ

このトンネルの坑口の美しさ トンネル好きにはたまりませんね(^^ゞ

意味不明ですね(笑)

トンネル内の様子

トンネルの脇には、冬期歩道の入口が

トロッコ電車が冬期休業の間、ダム作業員や物資運搬員

「逓送(ていそう)さん」が利用する歩道です。

欅平までつながっており、現在も使われています。

歩くと6時間以上かかります。

逓送さんが担ぐ荷物は10㎏以上にもなるそうです。

宇奈月駅から遊歩道を歩くと宇奈月ダムが見えてきます

遠望に見えるのが宇奈月ダム

宇奈月ダム ダムを下から見上げると迫力があります

宇奈月発電所は、見学ができます

宇奈月ダムのまわりを探検しよう!

振り返るとアーチ橋をトロッコ電車が進んでいます

今度は、機会を見てトロッコ電車に乗ってみたいですね(*´ω`*)

トロッコ広場に展示されている車両

前斜めから車両を撮影

ED11号

戦前の昭和10年前後から動いている古いタイプの電気機関車で、

主に欅平で入換用として活躍していました。

制御方式は直接制御方式で、運転士は横向きで運転をします。

同形式の機関車はED11号以外にも現有しており、

駅構内での入れ替え等に活躍しています!

平成26年4月から休止車両となり、「トロッコ広場」にて

展示保存されています。

少し控えめな💦歓迎案内

黒部川電気記念館(入口)

黒部峡谷鉄道駅舎近くにあります

黒部川電気記念館 建物上部

黒部川電気記念館 営業時間等の案内

黒部川電気記念館

かつて人跡未踏の地と言われた黒部峡谷に、

電源開発のため第一歩が印されたのが大正6年。

以来、黒部川の開発に心血を注いだ先人達の偉業を祈念するため、

この記念館は建設された。

・開館時間 4月18日から11月30日は7時30分~18時

(12月1日から4月17日は9時~16時)

・休館日 12月1日から4月17日までの毎週火曜日

ご自由にお入りください 関西電力

黒部川電気記念館の館内には、映像や写真を中心に

比較的わかりやすく工夫された展示になっています。

勉学出来ルダケノ電気ヲヨコセ!!

当時のデモの様子ですが、初めて見た資料でした。

世紀の大工事 くろよん

昭和30年代、戦後の復興にともない、慢性的な電力不足が生じていた。

電力が足りなければ、経済復興もおぼつかない。

関西地方の電力需要を賄う電源開発は、

昭和26年に発足したばかりの関西電力にとって、

もっとも大きな課題だった。

秘境黒部峡谷とここを流れる黒部川は豊富な水量と

急流により、古くから水力発電の適地とされながらも、

人を寄せつけない地形と自然条件がダム建設を阻んできた。

しかし、昭和31年、関西電力は社運をかけ、

現在も世紀の大工事として語り継がれる

「くろよん建設」に踏み切った。

くろよんは、黒部川第四発電所と黒部ダムの総称です。

当時の関西電力社長 太田垣士郎

水があふれ出す大町トンネル破砕帯

この破砕帯突破に関して私も少しは知っていましたが、

想像を絶する困難な工事を克服した当時の関係者の皆様に

深く敬意を表します。前々から黒四ダムは、行きたいと思っていましたが、

改めて機会を見て原付バイクで💦💦訪ねたいと思いました。

当時、ダムサイトまでの資機材搬入は、人力が頼りだった。

断崖絶壁の日電歩道や雪深い立山を雪そりなどで越え、

工事の準備が進められた。

しかし、大型の資機材を運び込むには、長野・大町側からの

北アルプスをくり抜いた大町トンネル(扇沢~ダム地点:

現在の関電トンネル)の開通が必要不可欠であった。

大町トンネル貫通を祝う工事関係者

黒部川電気記念館を後にしましたが、

黒四関連以外にも地域の歴史や伝説の紹介もあって

とても充実した展示内容に大変勉強になりました(*´ω`*)

欅平(けやきだいら)へ向かうトロッコ電車

いってらっしゃい!(^^♪

記念館の外に出ると大きな石碑には 独楽荘(どくらくそう)と刻まれています。

木々の陰になって見えにくいですが💦

この石碑は、背面の碑文にしるされているとおり

日本電力株式会社 初代社長 山岡順太郎翁の黒部川における

電源開発に対する偉業を顕彰して 当時翁を敬仰する人達の

手によって翁の別荘敷地内に建立されていたものであります

翁の没後凡そ半世紀を経た今日 当社は先輩の偉業を偲び

この石碑を黒部川電源開発の記念碑として末永く保存するため

関係者の深い御理解と御協力を得てこの地に移したものであります

昭和51年10月15日 関西電力株式会社

山田胖氏の胸像

山田胖(やまだゆたか)

黒部電源開発の恩人と呼ばれた山田胖氏は、

大正6年に逓信省を退官した後、高峰譲吉博士に熱望され

東洋アルミナム(株)に入社し、黒部川の電源開発の礎を築きました。

その後、大正10年に黒部鉄道(株)の役員に就任し、

黒部市三日市から宇奈月間の鉄道を旅客貨物兼用に発展させ、

地元に大きく貢献しました。

また、「黒部川の電源開発のためには資材補給などの基地として、

宇奈月の開発・発展が重要である」と熱意を注ぎ、

大正12年に無人の荒地であった宇奈月に温泉を引くため、

上流の黒薙温泉から宇奈月までの引湯管を設置し、

宇奈月温泉の歴史の1ページを開きました。

偉大な先人のおかげで今日の黒部川開発や

宇奈月温泉がある事を知る事が出来て

とても知的好奇心が満たされる楽しい旅になりました✨✨

さて鉄道会社のように安全に携わる方には、大事な言葉になりますね。

指差 呼称 進路 確認

気になって撮影しました(^^ゞ

宇奈月温泉 温泉噴水

撮影スポットになっているようで、多くの方が撮影していました。

さぁ次の目的地、新潟県糸魚川市の親不知海岸まで走ります(^_^)/

一級河川 黒部川に架かる国道8号

四十八ヶ瀬(しじゅうはちかせ)大橋 長さ590m

四十八ヶ瀬大橋から黒部川上流部を写す

大昔は、この川沿いで暮らしていた人々にとって、

この川が電力を生む?とは考えもつかなかったかと思います。

明治24年(1891年)日本で最初の水力発電所(一般供給用)が京都蹴上発電所ですが、

ここから連綿と続く日本の水力発電の歴史が、黒四ダムまで続いているように、

今回の宇奈月温泉を訪れてそう感じました。

https://biwakososui.city.kyoto.lg.jp/place/detail/25

⇧日本遺産 琵琶湖疎水 蹴上発電所

後編へ続く

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます