5/25から2泊3日で新潟県糸魚川市の親不知(おやしらず)海岸と

富山県黒部市の宇奈月(うなづき)温泉に

相棒(原付バイク)と行って来ました。

昨年(2022年)7月24日、富士山へ行って以来になる

久しぶりの1,000㎞越えロングツーリングになりました。

主な走行ルート

1日目:白浜→国道42号→有田川町→県道18号線→海南市→国道424号→紀の川市→

国道24号→かつらぎ町→国道480号→大阪府和泉市→国道170号(大阪外環)→

寝屋川市→国道1号BP→京都府京都市→京都外環状線(市道188号線他)→

京都市山科区→国道1号→滋賀県大津市→国道161号→福井県敦賀市→

国道8号→富山県黒部市

走行距離 約560㎞

2日目:富山県黒部市→県道14号線→宇奈月温泉→国道8号→

新潟県糸魚川市 親不知海岸→国道8号→富山市

走行距離 約160㎞

3日目:富山市→国道41号→岐阜県高山市→国道41号→

美濃加茂市→国道21号→大垣市→国道258号→三重県桑名市→

国道23号→松阪市→国道42号→熊野市→国道311号→白浜町

走行距離 約580㎞

全走行距離 約1,300㎞

前回、富士山への走行距離が約1,120㎞でしたので、

記録更新となりました。

ここからは、後半となります。

黒部市の宇奈月温泉から新潟県糸魚川市へ向けて走ります。

朝日町に到着。朝日町を過ぎるといよいよ新潟県に入ります。

福井県、石川県、富山県内の国道8号を走りましたが、

朝日町から新潟市まで、まだ206㎞もあるんですね。

この距離は、朝日町から福井県福井市までの距離とほぼ同じになりますが、

新潟県広いなぁ~(^^ゞ

新潟206㎞ 上越74㎞ 糸魚川31㎞

朝日町まで来ると、あんなに遠くに見えていた北アルプスの立山連峰が、

一気に日本海に迫って来ます。

城山、横尾トンネル

横尾トンネル(長さ210m)入口付近

看板の地図通り、山が日本海へ迫ってきています

遂に富山県と新潟県の県境まで来ました。

石川県、富山県と共に人生初訪問の新潟県へ目前まで来ました。

この境川に架かる境橋を渡れば、新潟県です。

相棒(原付バイク)も良く頑張ってくれました。

ヤッター新潟県まで来たよ!!(^^)!

遂に新潟県糸魚川市に到着しました。

感激です!嬉しいです!

今日の目的地であった長岡市へは、今回は断念しましたが、

新潟県に来る事が出来たので大満足です✨✨

新潟といえば、トキですね。

トキの学名は、ニッポニアニッポン(Nipponia nippon)

まさに日本を象徴する鳥です。

新潟196㎞ 長岡135㎞ 上越64㎞

長岡まで、まだ135㎞って白浜から和歌山市へ行くより遠い距離です(*_*;

これまで国道8号は、広い平地を走っていましたが、

この先は、親不知海岸の断崖絶壁区間をトンネルと洞門(ロックシェイド)で抜けます。

糸魚川世界ジオパーク

天険 親不知の案内看板

江戸時代は、この海岸を歩いたそうです。

ここから親不知子不知(おやしらずこしらず)の名前が付いたとされています。

国道8号沿いにある親不知記念広場の観光案内

北アルプスの始まり”親不知”が一望できる展望台

親不知記念広場

この広場は、国道8号の改良を記念して1968年(昭和43年)に整備されました。

愛の母子像はカーブが連続する親不知での通行の安全を祈願して設置されています。

作者は富山県出身の横江嘉純(よこえよしずみ)氏(1887~1962)です。

親不知

この展望台から、北陸道最大の難所「親不知」の断崖絶壁を望むことができます。

「親不知」の地名は、危険な波打ち際を通るとき、

親は子を、子は親をかえりみる余裕がなかったことから

「親不知・子不知(こしらず)」と呼ばれるようになったと伝えられています。

また一説には、源平合戦の時代に平頼盛(たいらのよりもり)夫人が夫を慕って

この地を通りかかった際、二歳の愛児を荒波にさらわれ

悲しみのあまりに詠んだ歌が由来ともいわれています。

親しらず 子はこの浦の波まくら 越路(こしじ)の磯のあわと消えゆく

松尾芭蕉ゆかりの地「親不知・市振」

江戸時代に活躍した俳人”松尾芭蕉”は、「おくのほそ道」の旅で

親不知の難所を越え、市振の『桔梗屋(ききょうや)』に宿泊したとされています。

宿で詠んだ句として『一家(ひとつや)に遊女もねたり萩と月』は知られています。

この展望台から見える「天険親不知」は、

国の名勝「おくのほそ道の風景地 親しらず」に指定(2014年)されました。

この地図にある 道の駅親不知ピアパークと 旧親不知トンネルに、

このあと行って来ました。

親不知記念広場から国道8号(富山方面)を写す

長い洞門(ロックシェイド)が続きます。

この時、小雨が降り続いていました((+_+))

国道8号と並行する北陸道 親不知インター

親不知インターから新潟方面を写す

親不知インターは、日本初の海上インターだそうです。

勉強になりました。海の上にあるという制約から、

信号機のあるインターチェンジの構造となっています。

富山方面と新潟方面

信号機が見えます。

親不知インターを過ぎて左折すると、道の駅親不知ピアパークになります。

北陸道の高架下に作られた道の駅になります。

高架橋は北陸道になります

下の道路は国道8号、上の高架橋は北陸道

写真中央のトンネルは、旧北陸本線(現日本海ひすいライン)

僅かな平地に3つの交通路が重なり合っています。

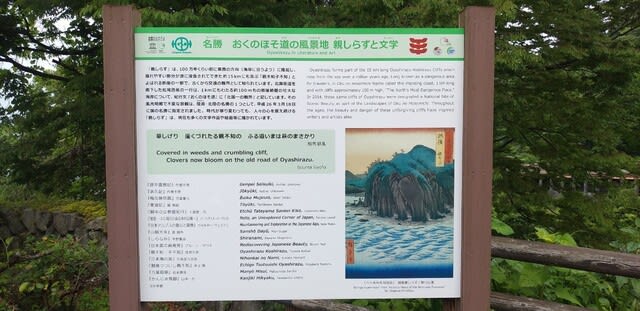

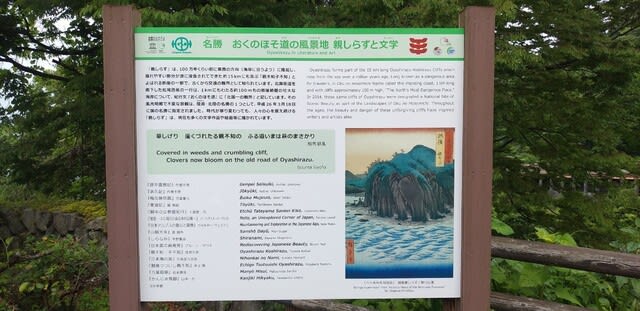

名勝 おくのほそ道の風景地 親しらずと文学

「親しらず」は、100万年くらい前に東西の方向(海岸に沿うよう)に隆起し、

崩れやすい部分が波に浸食されてできた約15㎞にも及ぶ

「親不知子不知」とよばれる断崖の一部で、

古くから交通の難所として知られています。

北国街道を南下した松尾芭蕉の一行は、

1㎞にもわたる約100mもの断崖絶壁の壮大な海岸について、

紀行文『おくのほそ道』に「北国一の難所」と記しています。

その風光明媚で不変な景観は、陸奥(みちのく)・北陸の名所の1つとして、

平成26年3月18日に国の名勝に指定されました。

時代が移り変わっても、人々の心を捉え続ける

「親しらず」は、現在も多くの文学作品や絵画等に描かれています。

『六十余州名所図会』越後親しらず / 歌川広重

草しげり 崖くづれたる親不知の ふる道いまは萩のまさかり

相馬御風(そうまぎょふう)

国名勝 おくのほそ道の風景地 親しらず

親不知は、松尾芭蕉の紀行文『奥の細道』に描かれた景勝地を保護する国の名勝

「おくのほそ道の風景地 親しらず」に指定されています。

北アルプスが日本海に落ち込む断崖絶壁が続く親不知は、

かつて「天下無双の難所」と呼ばれた交通の難所であり、

東西日本の境界でもありました。

明治16年(1883年)に崖の中腹に道路が造られるまで、

波を避けながら浜辺を通り抜ける危険な道でした。

ここでは、芭蕉も見た絶景と、難所を克服しようとした

人々の歴史を垣間見ることができます。

旧親不知トンネルへは、*ここから階段のある細い山道を下ります。

傾斜の急な斜面にある道ですので、十分ご注意ください!

*天険コミュニティ広場(無料駐車場あります)

https://goo.gl/maps/x2FZ3iy4pqkQTjTU7

Googleマップ ストリートビューより 国道8号沿いにあります。

日本の近代化を支えた鉄道遺産

親不知ずい道(旧親不知トンネル)

旧親不知トンネルの紹介

このトンネルは、明治時代の終わりに北陸路一の難所として

有名な「天険親不知」の断崖絶壁を貫通させ整備されました。

1912年(大正元年)の開通から、線路が複線化となり

廃線になる1965年(昭和40年)までの53年にわたり

旅客や貨物の輸送を支えました。

このトンネルは、鉄道の歴史のほか、

明治時代の土木建造物の文化的価値についても学ぶことができます。

保存状態のいいレンガトンネルは大変貴重なんだよ。

レンガ

トンネルのレンガは、糸魚川の土を使って地元で製造され、

船で運ばれたとの記録が残されています。

トンネルは、イギリスの工法を習って建造されました。

土木学会選奨土木遺産

2014 旧親不知トンネル

プレートが輝いて見えます✨✨

私が関心を寄せている由良洞隧道にも、このプレートが付く日が来るのかなぁ~(*´ω`*)

旧親不知隧道内の掲示案内

くれぐれもトンネル内の煉瓦(レンガ)に触れないで下さいね。

手が煤(スス)で汚れます。注意書きにもありますが、

SLが走っていた頃の名残になります。

旧親不知隧道を出た所にある明治天皇北陸御巡幸について

トンネル内の様子 とてもキレイなレンガ積みです

旧親不知隧道を歩き抜けました

旧親不知隧道 諸元

全長667.82m 幅3.63~4.72m 高さ4.70m

起工1907年(明治40年) 開通1912年(大正元年) 廃線1965年(昭和40年)

旧親不知隧道から眼下の親不知海岸を眺める

大昔は、この海岸を打ち寄せる波に気を付けながら

歩くしかなかった…そう思うと近代の土木技術の進歩が

交通の往来を大きく変えました。

親不知煉瓦トンネルにある案内看板

~天険親不知(てんけんおやしらず)に新しい道づくりのきっかけとなった~

明治天皇 北陸御巡幸(ごじゅんこう)

明治天皇は国内を巡行され、1878年(明治11年)9月に

この地を訪れました。北陸道最大の難所である親不知では、

断崖絶壁を避けるため、山中に新たな道が切り開かれました。

急な山道だったので、天皇は輿(こし)を降り

歩かれたとの記録が残されています。

写真は海から見た親不知。

天皇は、安全第一を考え、海岸の道を避け、急な山道を進まれました。

天皇に山越えの道を通行させたことを悔やんだ富岳磯平ら地元有志は、

安全な道の整備に尽力し、1883年(明治16年)に新道が完成しました。

初雁の御歌(はつかりのみうた)

明治天皇の皇后、昭憲皇太后が越後路の天皇の御身を案じて

詠まれた御歌です。糸魚川に到着された際に、届けられました。

はつかりをまつとはなしにこの秋は

越路(こしじ)のそらのながめられつつ

初雁が待たれるというわけではないのですが、

この秋については思いなしか陛下が巡幸中の越後路の

空の方向が気になって眺めることが多くなります。

聖徳記念絵画館「初雁の御歌」

親不知の観光案内

旧親不知隧道が保存され見学出来るのが嬉しいです。

以前どなたかの動画で見てから興味を持ちましたが、訪れる事が出来て良かったです。

親不知では、トンネル好き(・・?の私としては、

旧親不知トンネルを見学出来た事と、北陸道 親不知インター設立の経緯について、

子供の頃からの疑問が解決した事、そして何より現地に赴く事が出来た事が、

一番大きな財産となりました。

自分の目で現地を見て、改めて厳しい地形ですが、

よくぞここに交通路を通したものだ!と深い感銘を受けました。

小雨に打たれながらの見学でしたが、とても充実した思いでした(*´ω`*)

さぁ、富山市内のホテルまで帰ります。

ホテルが富山駅近くにあるので、少しブラッと走ると

駅前ビルがとても立派です。

富山市といえば路面電車がある事で知られていますね。

今回、乗る機会はありませんでしたが💦💦

ホテルのエレベーター内の掲示物

この案内を見て、気持ちが揺さぶられました!

というのも今回の旅の本当の目的は、

新潟県長岡市にある河合継之助記念館へ行く事だったので、

「お主、ワシに会いに来なかったのぅ!」と言われたような気がしました((+_+))

まさか、こんな所で河合継之助の映画「峠」の案内を見るとは…(ノД`)・゜・。

ちょっと運命的なものを感じましたが、

また機会を見て、新潟県長岡市への旅を再度チャレンジしたいと思います。

相棒(原付バイク)は軒下に止めさせて頂きました。

プライムイン富山さんでは、自動車は駐車料金が別に発生しますが、

バイクは無料で止めさせて頂けましたラッキー✨✨

プライムイン富山さんのベッド ビジネスホテルとしては、ごく普通のベッドです。

翌朝、再び富山駅へ

北陸新幹線もある大きな駅です。

さぁ、これから国道41号を富山市内から岐阜県を走ります。

名古屋247㎞、高山87㎞、飛騨76㎞

国道41号、富山県(富山市)と岐阜県(飛騨市)との県境に架かる橋

トンネルは富山県側

国道から少し高い所を神岡鉄道の鉄橋(廃線)が見えます。

これは何の鉄橋かなぁ?とグーグルマップで調べても分からなかったのですが、

http://procyon57.blog.fc2.com/blog-entry-157.html

⇧今日も山びより様のブログで知りました。ありがとうございます(^^ゞ

岐阜県に入りました

富山県(富山市)と岐阜県(飛騨市)の県境に架かる新国境橋を望む

この時の気温18℃

ちょっとヒンヤリという感じでした。この時は曇り空でしたが、このあと晴れてきました。

名古屋まだまだ遠い💦

岐阜県に入って国道41号は、このような洞門(ロック&スノーシェイド)が多くありました。

いかに急峻な区間を道路が走っているのか分かります。

飛騨市を走っています。

名古屋174㎞ 美濃加茂140㎞ 高山18㎞

岐阜県も広いですね。

高山市へ 飛騨高山で有名ですが訪れたのは初めてです。

後方に見える山を越えてきた!と思うと冬は大変厳しい所なんだろうなぁ~と感じました。

飛騨市と高山市の境界付近

山に囲まれていますが盆地が広がっています

ここで間違って自動車専用道へ入りそうになりました💦

自動車なら何ら問題ありませんが、原付は自動車専用道は走れませんからね((+_+))

機会を見て道路管理者である高山国道事務所へ

原付バイクにも分かりやすいように、表示内容の改善要望をしようと考えています。

自動車専用道である国道41号高山国府バイパス入口には、

このような表示はありますが、初めて走る原付が一瞬でこれを見るのは難しいです。

原付は、迂回路(旧国道)を走ります。

一方、反対側はどうだろう?と調べましたが、

こういう表示があると分かりやすいです

バイパス道路の場合、原付が走れるバイパスと走れないバイパスがあるので、

標識で確認するのですが、気を使います💦

気付かずに走ってしまった!といっても、

お巡りさんに見つかったら違反になりますからね(ノД`)・゜・。

中津川…改めて岐阜県は、長野県と隣接している事がわかります。

写真は、以上になりますが、

中津川の案内標識を撮影した岐阜県下呂市からは、

ひたすら~ひたすら~相棒と景色を眺めながら走っていました。

岐阜市周辺に近付くと、これまでの山と川の谷間を風景から

住宅地や商業施設が増えて、道路もバイパスへと景色が変わります。

岐阜市から先の大垣市からは、以前、近畿一周した時に走った

同じ道を通って白浜まで走りました。

岐阜県の時は、感じなかったのですが三重県に入って、

松阪市辺りまで来ると、これまでの道中の旅を振り返りながら

相棒(原付バイク)に話しかけていました。

今回の長旅では、相棒は本当によく頑張ってくれました(^^♪

とても気持ちの良い充実した旅になりました。

なかなか今回のような宿泊を伴う旅は、

そんなに行く事が出来ませんが、また相棒と一緒に

どこかへ出掛けたいと思います。

相棒、次回もよろしくお願いします。

ここまでの長文をお読み頂き、ありがとうございます(^^)/

富山県黒部市の宇奈月(うなづき)温泉に

相棒(原付バイク)と行って来ました。

昨年(2022年)7月24日、富士山へ行って以来になる

久しぶりの1,000㎞越えロングツーリングになりました。

主な走行ルート

1日目:白浜→国道42号→有田川町→県道18号線→海南市→国道424号→紀の川市→

国道24号→かつらぎ町→国道480号→大阪府和泉市→国道170号(大阪外環)→

寝屋川市→国道1号BP→京都府京都市→京都外環状線(市道188号線他)→

京都市山科区→国道1号→滋賀県大津市→国道161号→福井県敦賀市→

国道8号→富山県黒部市

走行距離 約560㎞

2日目:富山県黒部市→県道14号線→宇奈月温泉→国道8号→

新潟県糸魚川市 親不知海岸→国道8号→富山市

走行距離 約160㎞

3日目:富山市→国道41号→岐阜県高山市→国道41号→

美濃加茂市→国道21号→大垣市→国道258号→三重県桑名市→

国道23号→松阪市→国道42号→熊野市→国道311号→白浜町

走行距離 約580㎞

全走行距離 約1,300㎞

前回、富士山への走行距離が約1,120㎞でしたので、

記録更新となりました。

ここからは、後半となります。

黒部市の宇奈月温泉から新潟県糸魚川市へ向けて走ります。

朝日町に到着。朝日町を過ぎるといよいよ新潟県に入ります。

福井県、石川県、富山県内の国道8号を走りましたが、

朝日町から新潟市まで、まだ206㎞もあるんですね。

この距離は、朝日町から福井県福井市までの距離とほぼ同じになりますが、

新潟県広いなぁ~(^^ゞ

新潟206㎞ 上越74㎞ 糸魚川31㎞

朝日町まで来ると、あんなに遠くに見えていた北アルプスの立山連峰が、

一気に日本海に迫って来ます。

城山、横尾トンネル

横尾トンネル(長さ210m)入口付近

看板の地図通り、山が日本海へ迫ってきています

遂に富山県と新潟県の県境まで来ました。

石川県、富山県と共に人生初訪問の新潟県へ目前まで来ました。

この境川に架かる境橋を渡れば、新潟県です。

相棒(原付バイク)も良く頑張ってくれました。

ヤッター新潟県まで来たよ!!(^^)!

遂に新潟県糸魚川市に到着しました。

感激です!嬉しいです!

今日の目的地であった長岡市へは、今回は断念しましたが、

新潟県に来る事が出来たので大満足です✨✨

新潟といえば、トキですね。

トキの学名は、ニッポニアニッポン(Nipponia nippon)

まさに日本を象徴する鳥です。

新潟196㎞ 長岡135㎞ 上越64㎞

長岡まで、まだ135㎞って白浜から和歌山市へ行くより遠い距離です(*_*;

これまで国道8号は、広い平地を走っていましたが、

この先は、親不知海岸の断崖絶壁区間をトンネルと洞門(ロックシェイド)で抜けます。

糸魚川世界ジオパーク

天険 親不知の案内看板

江戸時代は、この海岸を歩いたそうです。

ここから親不知子不知(おやしらずこしらず)の名前が付いたとされています。

国道8号沿いにある親不知記念広場の観光案内

北アルプスの始まり”親不知”が一望できる展望台

親不知記念広場

この広場は、国道8号の改良を記念して1968年(昭和43年)に整備されました。

愛の母子像はカーブが連続する親不知での通行の安全を祈願して設置されています。

作者は富山県出身の横江嘉純(よこえよしずみ)氏(1887~1962)です。

親不知

この展望台から、北陸道最大の難所「親不知」の断崖絶壁を望むことができます。

「親不知」の地名は、危険な波打ち際を通るとき、

親は子を、子は親をかえりみる余裕がなかったことから

「親不知・子不知(こしらず)」と呼ばれるようになったと伝えられています。

また一説には、源平合戦の時代に平頼盛(たいらのよりもり)夫人が夫を慕って

この地を通りかかった際、二歳の愛児を荒波にさらわれ

悲しみのあまりに詠んだ歌が由来ともいわれています。

親しらず 子はこの浦の波まくら 越路(こしじ)の磯のあわと消えゆく

松尾芭蕉ゆかりの地「親不知・市振」

江戸時代に活躍した俳人”松尾芭蕉”は、「おくのほそ道」の旅で

親不知の難所を越え、市振の『桔梗屋(ききょうや)』に宿泊したとされています。

宿で詠んだ句として『一家(ひとつや)に遊女もねたり萩と月』は知られています。

この展望台から見える「天険親不知」は、

国の名勝「おくのほそ道の風景地 親しらず」に指定(2014年)されました。

この地図にある 道の駅親不知ピアパークと 旧親不知トンネルに、

このあと行って来ました。

親不知記念広場から国道8号(富山方面)を写す

長い洞門(ロックシェイド)が続きます。

この時、小雨が降り続いていました((+_+))

国道8号と並行する北陸道 親不知インター

親不知インターから新潟方面を写す

親不知インターは、日本初の海上インターだそうです。

勉強になりました。海の上にあるという制約から、

信号機のあるインターチェンジの構造となっています。

富山方面と新潟方面

信号機が見えます。

親不知インターを過ぎて左折すると、道の駅親不知ピアパークになります。

北陸道の高架下に作られた道の駅になります。

高架橋は北陸道になります

下の道路は国道8号、上の高架橋は北陸道

写真中央のトンネルは、旧北陸本線(現日本海ひすいライン)

僅かな平地に3つの交通路が重なり合っています。

名勝 おくのほそ道の風景地 親しらずと文学

「親しらず」は、100万年くらい前に東西の方向(海岸に沿うよう)に隆起し、

崩れやすい部分が波に浸食されてできた約15㎞にも及ぶ

「親不知子不知」とよばれる断崖の一部で、

古くから交通の難所として知られています。

北国街道を南下した松尾芭蕉の一行は、

1㎞にもわたる約100mもの断崖絶壁の壮大な海岸について、

紀行文『おくのほそ道』に「北国一の難所」と記しています。

その風光明媚で不変な景観は、陸奥(みちのく)・北陸の名所の1つとして、

平成26年3月18日に国の名勝に指定されました。

時代が移り変わっても、人々の心を捉え続ける

「親しらず」は、現在も多くの文学作品や絵画等に描かれています。

『六十余州名所図会』越後親しらず / 歌川広重

草しげり 崖くづれたる親不知の ふる道いまは萩のまさかり

相馬御風(そうまぎょふう)

国名勝 おくのほそ道の風景地 親しらず

親不知は、松尾芭蕉の紀行文『奥の細道』に描かれた景勝地を保護する国の名勝

「おくのほそ道の風景地 親しらず」に指定されています。

北アルプスが日本海に落ち込む断崖絶壁が続く親不知は、

かつて「天下無双の難所」と呼ばれた交通の難所であり、

東西日本の境界でもありました。

明治16年(1883年)に崖の中腹に道路が造られるまで、

波を避けながら浜辺を通り抜ける危険な道でした。

ここでは、芭蕉も見た絶景と、難所を克服しようとした

人々の歴史を垣間見ることができます。

旧親不知トンネルへは、*ここから階段のある細い山道を下ります。

傾斜の急な斜面にある道ですので、十分ご注意ください!

*天険コミュニティ広場(無料駐車場あります)

https://goo.gl/maps/x2FZ3iy4pqkQTjTU7

Googleマップ ストリートビューより 国道8号沿いにあります。

日本の近代化を支えた鉄道遺産

親不知ずい道(旧親不知トンネル)

旧親不知トンネルの紹介

このトンネルは、明治時代の終わりに北陸路一の難所として

有名な「天険親不知」の断崖絶壁を貫通させ整備されました。

1912年(大正元年)の開通から、線路が複線化となり

廃線になる1965年(昭和40年)までの53年にわたり

旅客や貨物の輸送を支えました。

このトンネルは、鉄道の歴史のほか、

明治時代の土木建造物の文化的価値についても学ぶことができます。

保存状態のいいレンガトンネルは大変貴重なんだよ。

レンガ

トンネルのレンガは、糸魚川の土を使って地元で製造され、

船で運ばれたとの記録が残されています。

トンネルは、イギリスの工法を習って建造されました。

土木学会選奨土木遺産

2014 旧親不知トンネル

プレートが輝いて見えます✨✨

私が関心を寄せている由良洞隧道にも、このプレートが付く日が来るのかなぁ~(*´ω`*)

旧親不知隧道内の掲示案内

くれぐれもトンネル内の煉瓦(レンガ)に触れないで下さいね。

手が煤(スス)で汚れます。注意書きにもありますが、

SLが走っていた頃の名残になります。

旧親不知隧道を出た所にある明治天皇北陸御巡幸について

トンネル内の様子 とてもキレイなレンガ積みです

旧親不知隧道を歩き抜けました

旧親不知隧道 諸元

全長667.82m 幅3.63~4.72m 高さ4.70m

起工1907年(明治40年) 開通1912年(大正元年) 廃線1965年(昭和40年)

旧親不知隧道から眼下の親不知海岸を眺める

大昔は、この海岸を打ち寄せる波に気を付けながら

歩くしかなかった…そう思うと近代の土木技術の進歩が

交通の往来を大きく変えました。

親不知煉瓦トンネルにある案内看板

~天険親不知(てんけんおやしらず)に新しい道づくりのきっかけとなった~

明治天皇 北陸御巡幸(ごじゅんこう)

明治天皇は国内を巡行され、1878年(明治11年)9月に

この地を訪れました。北陸道最大の難所である親不知では、

断崖絶壁を避けるため、山中に新たな道が切り開かれました。

急な山道だったので、天皇は輿(こし)を降り

歩かれたとの記録が残されています。

写真は海から見た親不知。

天皇は、安全第一を考え、海岸の道を避け、急な山道を進まれました。

天皇に山越えの道を通行させたことを悔やんだ富岳磯平ら地元有志は、

安全な道の整備に尽力し、1883年(明治16年)に新道が完成しました。

初雁の御歌(はつかりのみうた)

明治天皇の皇后、昭憲皇太后が越後路の天皇の御身を案じて

詠まれた御歌です。糸魚川に到着された際に、届けられました。

はつかりをまつとはなしにこの秋は

越路(こしじ)のそらのながめられつつ

初雁が待たれるというわけではないのですが、

この秋については思いなしか陛下が巡幸中の越後路の

空の方向が気になって眺めることが多くなります。

聖徳記念絵画館「初雁の御歌」

親不知の観光案内

旧親不知隧道が保存され見学出来るのが嬉しいです。

以前どなたかの動画で見てから興味を持ちましたが、訪れる事が出来て良かったです。

親不知では、トンネル好き(・・?の私としては、

旧親不知トンネルを見学出来た事と、北陸道 親不知インター設立の経緯について、

子供の頃からの疑問が解決した事、そして何より現地に赴く事が出来た事が、

一番大きな財産となりました。

自分の目で現地を見て、改めて厳しい地形ですが、

よくぞここに交通路を通したものだ!と深い感銘を受けました。

小雨に打たれながらの見学でしたが、とても充実した思いでした(*´ω`*)

さぁ、富山市内のホテルまで帰ります。

ホテルが富山駅近くにあるので、少しブラッと走ると

駅前ビルがとても立派です。

富山市といえば路面電車がある事で知られていますね。

今回、乗る機会はありませんでしたが💦💦

ホテルのエレベーター内の掲示物

この案内を見て、気持ちが揺さぶられました!

というのも今回の旅の本当の目的は、

新潟県長岡市にある河合継之助記念館へ行く事だったので、

「お主、ワシに会いに来なかったのぅ!」と言われたような気がしました((+_+))

まさか、こんな所で河合継之助の映画「峠」の案内を見るとは…(ノД`)・゜・。

ちょっと運命的なものを感じましたが、

また機会を見て、新潟県長岡市への旅を再度チャレンジしたいと思います。

相棒(原付バイク)は軒下に止めさせて頂きました。

プライムイン富山さんでは、自動車は駐車料金が別に発生しますが、

バイクは無料で止めさせて頂けましたラッキー✨✨

プライムイン富山さんのベッド ビジネスホテルとしては、ごく普通のベッドです。

翌朝、再び富山駅へ

北陸新幹線もある大きな駅です。

さぁ、これから国道41号を富山市内から岐阜県を走ります。

名古屋247㎞、高山87㎞、飛騨76㎞

国道41号、富山県(富山市)と岐阜県(飛騨市)との県境に架かる橋

トンネルは富山県側

国道から少し高い所を神岡鉄道の鉄橋(廃線)が見えます。

これは何の鉄橋かなぁ?とグーグルマップで調べても分からなかったのですが、

http://procyon57.blog.fc2.com/blog-entry-157.html

⇧今日も山びより様のブログで知りました。ありがとうございます(^^ゞ

岐阜県に入りました

富山県(富山市)と岐阜県(飛騨市)の県境に架かる新国境橋を望む

この時の気温18℃

ちょっとヒンヤリという感じでした。この時は曇り空でしたが、このあと晴れてきました。

名古屋まだまだ遠い💦

岐阜県に入って国道41号は、このような洞門(ロック&スノーシェイド)が多くありました。

いかに急峻な区間を道路が走っているのか分かります。

飛騨市を走っています。

名古屋174㎞ 美濃加茂140㎞ 高山18㎞

岐阜県も広いですね。

高山市へ 飛騨高山で有名ですが訪れたのは初めてです。

後方に見える山を越えてきた!と思うと冬は大変厳しい所なんだろうなぁ~と感じました。

飛騨市と高山市の境界付近

山に囲まれていますが盆地が広がっています

ここで間違って自動車専用道へ入りそうになりました💦

自動車なら何ら問題ありませんが、原付は自動車専用道は走れませんからね((+_+))

機会を見て道路管理者である高山国道事務所へ

原付バイクにも分かりやすいように、表示内容の改善要望をしようと考えています。

自動車専用道である国道41号高山国府バイパス入口には、

このような表示はありますが、初めて走る原付が一瞬でこれを見るのは難しいです。

原付は、迂回路(旧国道)を走ります。

一方、反対側はどうだろう?と調べましたが、

こういう表示があると分かりやすいです

バイパス道路の場合、原付が走れるバイパスと走れないバイパスがあるので、

標識で確認するのですが、気を使います💦

気付かずに走ってしまった!といっても、

お巡りさんに見つかったら違反になりますからね(ノД`)・゜・。

中津川…改めて岐阜県は、長野県と隣接している事がわかります。

写真は、以上になりますが、

中津川の案内標識を撮影した岐阜県下呂市からは、

ひたすら~ひたすら~相棒と景色を眺めながら走っていました。

岐阜市周辺に近付くと、これまでの山と川の谷間を風景から

住宅地や商業施設が増えて、道路もバイパスへと景色が変わります。

岐阜市から先の大垣市からは、以前、近畿一周した時に走った

同じ道を通って白浜まで走りました。

岐阜県の時は、感じなかったのですが三重県に入って、

松阪市辺りまで来ると、これまでの道中の旅を振り返りながら

相棒(原付バイク)に話しかけていました。

今回の長旅では、相棒は本当によく頑張ってくれました(^^♪

とても気持ちの良い充実した旅になりました。

なかなか今回のような宿泊を伴う旅は、

そんなに行く事が出来ませんが、また相棒と一緒に

どこかへ出掛けたいと思います。

相棒、次回もよろしくお願いします。

ここまでの長文をお読み頂き、ありがとうございます(^^)/

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます