2/25、大阪市にある日本銀行大阪支店を見学に行って来ました。

https://www3.boj.or.jp/osaka/about/access.html

⇧日本銀行大阪支店アクセス

13時05分に到着しました。

受付開始が13時20分からですので「少し早かったかなぁ?」と思い、

警備員さんに「見学に来たのですが、少し早かったですかね?」と告げると

名前を確認後、門をくぐり敷地内に入ったのですが

「ここから先は撮影禁止となっております」と指示があったので

撮影が許可された場所以外での写真はありません。

少し歩いてロビー入口の警備員さんから

「あちらのソファーでお掛けになってお待ち下さい」と言われ、

やや緊張した面持ちで?座って待つ事にしましたが、

この時、私が一番乗りでした。

しばらくすると見学者の皆様も揃い、時間となったので

移動して見学者用の視聴覚室?へ向かいます。

その際、名前および身分証明書の提示(確認)、

そして所持品検査(カバン等の中身の確認)、

金属探知機ゲート(空港の保安検査と同じようなタイプ)をくぐります。

https://www3.boj.or.jp/osaka/guide/tour-index.html

⇧日本銀行大阪支店 見学のご案内

入館に伴うセキュリティチェックを受けたあと、

視聴覚室と言って良いのかなぁ?見学者の皆さんが着席しました。

この時の見学者は男性4名、女性5名の計9名でした。

参加者の年代的には、私と同年代の中高年の方が殆どでしたが、

女性2名は学生さんでしょうか?若い方もいらっしゃいました。

最初に見学案内係のスタッフさんから、見学に関する注意点等の説明があり、

その後「くらしとつながる日本銀行」DVDを視聴しました。

視聴後、移動して新館2階にある営業室と呼ばれるホールへ移動して見学しました。

一般の銀行窓口と同じような雰囲気ですが、

日本銀行では一般の人は口座を開設する事が出来ません。

https://www.boj.or.jp/about/education/oshiete/kess/i08.htm

⇧日本銀行には誰が預金口座を開設していますか?

日本銀行に預金口座を開設している先は、主として金融機関等です。

このほか、国、外国の中央銀行や国際機関などが預金口座を開設していますが、

個人や一般企業からの預金は受け入れていません。

しかし個人でも見学以外で日本銀行を訪れる事も出来ます。

それは、損傷したお金の引換えです。

何らかの事情で損傷(破れ、火災等で焼けた等々)した

現金(貨幣、銀行券)を引き替えてくれます。

但し損傷したお金を持ち込まれる際は、事前に電話等で予約をする必要があります。

新館での見学を終えて旧館へ移動しました。

ここからは撮影が許可された場所での写真を紹介させて頂きます。

最初の写真は、階段室です。

https://www3.boj.or.jp/osaka/guide/guide03.html#p1

⇧日本銀行大阪支店 階段室

以下、階段室サイトより引用

階段室は、旧館2階、記念室の南隣に位置しており、歴史的史料保存のため、

正面内玄関と階段を旧館建設当時の部材を再使用しながら復元している部屋です。

明治36(1903)年の建築当時は、御堂筋に面した正面玄関を入りコンコースを通ると、

その奥に内玄関と階段が続いていました。

当初は、内玄関と階段アーチ部分のいずれも、御堂筋に対して平行に設置されていたのですが、

限られたスペースにできるだけ多くの当時の建築物を残すために、

改築後は南側へ90度左回転する形で位置を変えています。

階段は柱を用いず、アーチを用いて重量を支える構造となっています。

また、階段の手摺や飾り欄間のほか、梁や柱にも優れた技巧により精密なデザインが施されています。

ここからは、階段室に展示されていたパネル写真になります。

上記写真は、旧店舗全景(明治40年頃、手前は淀屋橋)

この小さな橋が淀屋橋((+_+))

という事に驚くと共に、前回ブログで紹介させて頂きましたが、

現在の御堂筋へと拡幅計画をした当時の大阪市長 関一氏の先見の明に感銘を覚えます。

https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000239175.html

⇧大阪市 御堂筋の歴史

昭和12年開通した御堂筋ですが、当時の人々が

幅員約44mという広さに

「市長は船場の真ん中に飛行場でもつくる気か」と思った気持ちは理解出来ます。

これだけ広い道路を今の時代に都市部につくる事は、

ほぼ無理かと思います。

ある意味、将来を見据えた都市計画の重要性を感じます。

道路の話になると、つい脱線してしまいます(^^ゞ

旧店舗玄関ホール(明治40年頃)

天井からのシャンデリアがスゴイですね。

旧店舗ロビー(明治40年頃)

写真を見て「威風堂々?」そんな事を感じました。

https://www.youtube.com/watch?v=PIgb1MuXf4I

https://www.youtube.com/watch?v=PIgb1MuXf4I

⇧YouTube動画【音楽】 行進曲「威風堂々」第1番 ~海上自衛隊東京音楽隊~

威風堂々(いふうどうどう)の曲をご存知ないという方でも、

途中(2分過ぎ)から「あっ、聞いた事ある」と思われるかも知れません(^^ゞ

旧店舗ロビー(明治40年頃)

旧店舗ロビー(昭和期)

旧店舗貴賓室(明治40年頃)

ヨーロッパの宮殿内部みたいですね。見た事ないけど(^^ゞ

階段室に展示していた写真は以上になります。

このあと記念室へ移動しました。

https://www3.boj.or.jp/osaka/guide/guide02.html

⇧日本銀行大阪支店 記念室

以下、記念室サイトより引用

記念室は、旧館2階、ドーム型屋根の真下に位置しており、

かつて貴賓室と呼ばれていた応接室を、

建築当時の部材を再利用しながら復元しています。

当時は、歴代の支店長がお客様を迎えるために使用していました。

床、壁布、カーテン、シャンデリアは新しいものですが、

壁面の彫刻、扉、ステンドグラス、装飾用のマントルピース

(本来は薪をくべる暖炉の焚口の上部や周辺を装飾するもの)は当時のものがそのまま使用されています。

見上げるとドーム天井とステンドグラスがあり、非常に趣のある部屋となっています。

記念室の内装には、随所に最高級木材と称されるチーク材が用いられており、

明治時代のすばらしい彫刻が施されています。

記念室の天井は非常に高くなっており、ステンドグラス、レリーフ、

様々な彫刻が施されているチーク材によって装飾されています。

また、シャンデリアも吊り下げられています。

重厚感のある扉の上には、ステンドグラスも見えます

ステンドグラス拡大

テーブルと椅子がありますが、映画に登場する?大金持ちの食事(会談)シーンに出て来そうです。

このような明治期のイスやテーブルが保存されているのもスゴイです。

このあとテーブル上に置かれている写真を紹介させて頂きます。

日本銀行大阪支店旧館の外観

今、私たちは写真中央のドーム下(記念室)にいます。

写真ですが、真上から撮影したかったのですが、

ラミネート加工されているため光が反射して見辛くなる事と、

貴重なテーブルや椅子にあまり近付き過ぎるのもどうかなぁ…という思いもあり、

手前から斜めに撮影しました。

日本近代建築の父とも呼ばれる辰野金吾(たつのきんご)

名前を知らない?という方でも、東京駅 丸ノ内駅舎の赤レンガ駅舎を設計した人!と聞けば、

あっ!とお気付きになるかも知れませんね。

https://ontrip.jal.co.jp/tokyo/17312852

⇧JAL 近代建築の父・辰野金吾。

東京駅や日本銀行本店など全国に遺る7つの名建築をめぐる

この「めだまマーク」は、「日」という漢字の古代書体の一種で、日本銀行の行章(マーク)です。

実は、このマーク皆様の👛お財布に入っているお札の裏面にあります。

椅子 このイスに座った人達によって、

日本銀行の金融政策について議論されたんでしょうね。

見学時、案内して頂いた職員さんから

「イスを触る事は出来ますが、座る事は出来ませんので…」と

やんわりとした口調で説明がありました。

先程の撮影場所から対面に移動しました。

レリーフ(東)<記念室正面天井>

レリーフ(西)<記念室入口上部天井>

レリーフ(北)<記念室左手天井>

レリーフ(南)<記念室右手天井>

https://www3.boj.or.jp/osaka/guide/guide02.html

⇧日本銀行大阪支店 記念室

上記レリーフについて以下引用

天井に掲げられているステンドグラスの間には、4枚の木製レリーフが配置されています。

上半分には伝説上の鳥「鳳凰」が、

下半分には日本の日という漢字の古代書体の一種(篆<てんしょ>体)をデザイン化した、

「めだま」のようなマーク(日本銀行の行章)が彫刻されています

(お札の裏に印刷されているマークと同じです)。

4枚のレリーフは、全ての彫刻の模様が異なります。

写真は天井東側、鳳凰が正面を向いているデザインのものです。

再掲、テーブル上にあった写真を紹介させて頂きました。

「NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 あさが来た Part2」の

表紙撮影に、この記念室が使われました。

花台 当時、花を置く台として使われていたそうです。

ホタテ貝をイメージした装飾。

この時、案内して頂いた職員さんに「何でホタテ?」と聞けなかったのですが、

恐らく大昔、貝がお金として使われていた事が関係しているのかも知れませんね(多分…)

https://www.bk.mufg.jp/currency_museum/exhibit/world/index.html

⇧MUFG 三菱UFJ銀行 貨幣史年表~外国の貨幣~

以下、同サイトより引用

貝貨 中国では既に殷(約3,000年前)から貝(宝貝)が貨幣として使われていました。

貨幣に関係が深い漢字は「ヘン」や「ツクリ」に貝のつくものが多くみられました。

貨、貸、買、財、資、貯・・・・・・

写真下にあるのが、マントルピース。

初めて知りましたが、マントルピースは、

本来、薪をくべる暖炉の焚口の上部や周辺を装飾するものです。

かつては、この扉を開けると中にパイプがあり、

そこに蒸気を通すことによって部屋を暖めていました。

横から撮影

もう見るからに貴重✨✨って感じです。

語彙力(ごいりょく)が無くてスミマセン💦

このあと広報ルームへ移動しました。

https://www3.boj.or.jp/osaka/guide/guide04.html

⇧日本銀行大阪支店 広報ルーム

以下に紹介させて頂く写真について、詳しく書かれています。

ドーンとテーブルに置かれた1億円(^^♪

もちろん本物ではありませんが…

見学者の中には、1億円を抱えて写真撮影をされるなど楽しそうでした(^^♪

国立印刷局彦根工場で1億円を触った時は、アクリルケースで囲われていたため

軽く持ち上げる事しか出来ませんでした。

ここ日本銀行大阪支店なら1億円を抱え上げる事が出来ます(^^ゞ

一万円券十束封(いちまんえんけんじゅっそくふう)(1億円)

大口の支払に用います。重さ(10㎏)を体験してみませんか?

これはスゴイ✨✨✨

先程の彦根工場では、ガラス越しに遠くから見えた40億円に触る事が出来ます!(^^)!

もちろん本物ではありませんが…

ハンドリフトのパレット上に40億円が載っています。

反対側から撮影

40億円十束封

大量の現金支払に用います。重さはなんと、約400㎏!

こうやって見ると、お金持ちの人が更にお金を増やしたいという気持ち?がわかる気がします。

えっ?ちょっと意味深かなぁ…(^^ゞ

40億円の手前には

おおっ!もう少し離れてハンドリフトも入るように撮影。

本物と違うといっても、こんなに沢山のお金を見ると気持ちが昂りますね!(^^)!

こちらの方が、より現実感があるのかなぁ…

お札を上に放り上げてお札のシャワーを浴びる??

https://kaichigakudou.jimdofree.com/2023/07/24/%E6%9C%AD%E6%9D%9F%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AF%E3%83%BC/

⇧開智児童育成クラブさん 札束のシャワー

写真のお札は、こども銀行券との事です。

そうそう、こんなイメージです(^^♪

もしかしたら、こんな事を本物のお札でされている人もいるでしょうね。

容箱(ようばこ)

1箱に入る金額は一万円券で2億円、五千円券で1億円、

二千円券で4千万円、千円券で2千万円です。

十束封と併用されます。

容箱を横から撮影

同、反対側から

容箱 とても楽しい展示です。

さらに日本銀行の金庫には、このように積み上げられています。

撮影スポット

ここまでになると、もはやお金というより工業製品のような感じです(笑)

こちらのショーケースには、貨幣(硬貨)が展示されています。

巻紙 貨幣を50枚ずつまとめて紙で巻き支払いに用いる

500円貨25,000円、100円貨5,000円

もう長いこと銀行の両替機で両替するという事はなくなりましたが、

以前は利用していたので少し懐かしさえ感じました。

50円貨2,500円、10円貨500円

5円貨250円、1円貨50円

ショーケース中断には、金属製容器があり、

下段には、袋詰めされた貨幣(硬貨)があります。

金属製容器(拡大)

損傷・汚損した銀行券や火災で融合した貨幣の処理などに用いる。

500円貨100万円(見本)重量約14㎏、数量2,000枚

100円貨40万円(見本)重量約19㎏、数量4,000枚

50円貨20万円(見本)重量約16㎏、数量4,000枚

10円貨4万円(見本)重量約18㎏、数量4,000枚

5円貨2万円(見本)重量約15㎏、数量4,000枚

1円貨5千円(見本)重量約5㎏、数量5,000枚

上記の袋を横から撮影。

こちらは「貨幣を大量に受払いする際、大きな麻袋を用います。」と紹介されています。

この大きな黒いボードですが

フラッシュ撮影するとお札(銀行券)が浮かび上がります。

偽造防止技術をわかりやすく紹介しています。

こちらの広報ルームでは、日本銀行大阪支店の歩みエリアは撮影禁止でしたが、

同支店の業務エリアは撮影可能でした。

見学時に撮影した写真は以上になります。

このあと最初にDVDを視聴した部屋に戻り、アンケート記入をして見学終了でした。

この時、見学案内して頂いた職員さんに私が財布に持っている

伊藤博文の千円札について、先程訪れた営業室で交換出来ますか?と伺ったところ

お金の引き換えについては、今は予約状況がわかりませんので、

お電話で問い合わせて頂けますか?と教えてくれました。

スミマセン💦いきなり変な質問をして申し訳ありませんでした((+_+))

せっかく日本銀行大阪支店に来たので、見学記念に交換出来ればと思いましたが、

伊藤博文さんには、まだ暫くの間、私の財布の中にいて頂くことにしたいと思います(^^ゞ

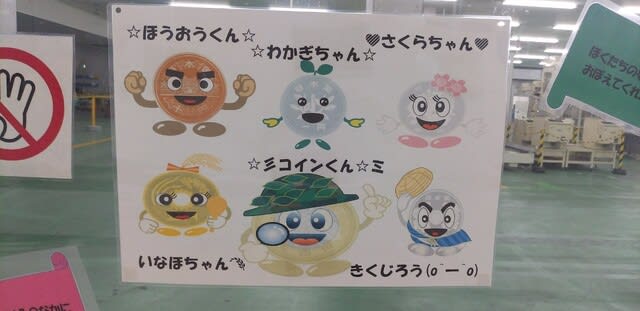

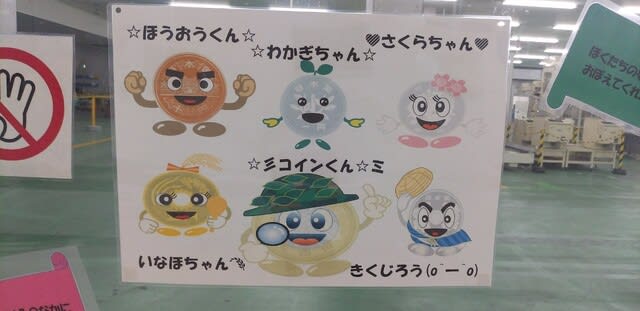

あとアンケートで日本銀行のキャラクターについて提案させて頂きました。

日本銀行の一部支店では、キャラクターがありますが、

日本銀行全体のキャラクターはありません。

過去に造幣局、国立印刷局を見学した際、

2ヶ所ともキャラクターがあったので日本銀行さんでもどうかなぁ…と思い、

アンケートに書かせて頂きました。

理由は、日本銀行は子供さんでも見学できますが、

見学を終えて思ったのは、どちらかと言えば大人向きな内容です。

私は、子供のうちに、日銀の金融政策というと難しいですが、

お金に関して関心を持って頂くことは、たいへん有意義な事と思います。

そういう意味では、子供たちに親しみを持って頂きやすいよう、

キャラクターがあっても良いのでは思った次第です。

https://www.mint.go.jp/media/resources/htdocs/topics/new/pdf/page125.pdf

https://www.mint.go.jp/media/resources/htdocs/topics/new/pdf/page125.pdf

⇧造幣局キラキラ☆コインズ

サツスール工場長:お札の星にある、製造工場の工場長。

体の中からお札、カバンからは切手や官報、

パスポートなどを取り出して、優しく説明してくれる。

ガマティ:ガマ口財布の妖精。

ウォレティと双子のきょうだいで、サツスール工場長の弟子。

面倒見の良いしっかり者。

https://www.npb.go.jp/guide/character.html

⇧国立印刷局広報キャラクター紹介

あと見学のお土産?に、以下の封筒に各パンフレットを頂きました。

日本銀行大阪支店の封筒

にちぎん2024 №80 冬

https://www.boj.or.jp/about/koho_nichigin/backnumber/80.htm

⇧「にちぎん」No.80 2024年冬号/2024年12月25日発刊

パンフレットの内容をご覧頂けます。

日本銀行 その機能と組織

https://www.boj.or.jp/about/education/boj_pamphlet.htm

⇧【広報パンフレット】日本銀行 その機能と組織

パンフレットの内容をご覧頂けます。

新しい日本銀行券の偽造防止技術

https://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/n_note/f_security2.pdf

パンフレットの内容をご覧頂けます。

現在有効な銀行券(表面)

現在有効な銀行券(裏面)

https://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/valid/validnotes.pdf

現在有効な銀行券(両面)

現在有効な貨幣(表面)

現在有効な貨幣(裏面)

https://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/n_other/data/Valid_Coins.pdf

現在有効な貨幣(両面)

使用済みの汚れたお札の屑(くず)

切り刻まれたお札ですが、持っていると何だかお金持ちになれそう(笑)

大事に扱いたいと思います。

さて日本銀行大阪支店での見学を終えて、

相棒(原付バイク)の待つ駐輪場へ向かいます。

前日(2月24日)に行われた大阪マラソンの交通規制の案内

次に最近、何かと話題の?財務省近畿財務局へ行きました。

なにわ橋の駐輪場から天神橋に向かい、松屋町筋を南下して農人橋を左折して中央大通りを走ったのですが、

久しぶりに農人橋の交差点に来ました。

いやぁ~私が大阪に住んでいた頃、以来なので30年ぶりかなぁ…

久しぶりだったので割と興奮しました(^^♪

農人橋という名前もインパクトがありますからね。

話が逸れましたが、近畿財務局前に到着

大阪合同庁舎第4号館にある近畿財務局入口

同拡大

各省庁が入っています

少しだけ近づきます

同入口前歩道から谷町筋方面を写す

同入口前歩道から法円坂方面を写す

今回の日本銀行大阪支店見学に関する写真は以上になります。

最後に財務省近畿財務局を訪れた理由ですが、

日本銀行を所管する省庁が財務省である事と、

2025年2月25日、私が訪れる3日前の2月22日(土)に、

ここで財務省解体のデモが行われたようです。

これからも時間やお金の制約など様々な事情がありますが、

可能な限り事情が許せば、自分が興味や関心を持った事について

「百聞は一見に如かず」出来るだけ現地(現場)に足を運んで、

自分の目で見て、自分なりに考えていきたいと思います。

ここまでご覧頂き、ありがとうございます(^^♪

日本銀行大阪支店及び、本店や他支店の見学については、

以下のサイトをご覧頂けたらと思います。

https://www3.boj.or.jp/osaka/guide/tour-index.html

⇧日本銀行大阪支店 見学のご案内

https://www.boj.or.jp/about/services/kengaku.htm

⇧日本銀行 本店見学

https://www.boj.or.jp/about/pr_events/shitenive/index.htm

⇧日本銀行支店・事務所の見学・イベントのご案内