新潮選書、2014年発行

副題:柳田国男が言いたかったこと

帯のキャッチコピー:

『遠野物語』の序文に記された激烈な言葉の意味とは?

日本人の真の姿を新しい学問で追い求めた先駆者の半生

本屋さんで何とはなしに本を眺めていて目に止まった本です。

ただならぬ気配の題名なので「“反日”の本か?」と思いきや、民俗学の本でした。

「今から十年ほど前に定年を迎えたとき、・・・これからは長谷川伸と柳田国男を読んで暮らそうと思うといった。ふと口をついて出た言葉だったが、じつをいえばかなりいぜんから考え続けていることではあった。」

という序文に引かれました。

私も老後は里山に抱かれた土地で柳田国男の思考世界にどっぷりと浸りたいと常々思っていたからです。

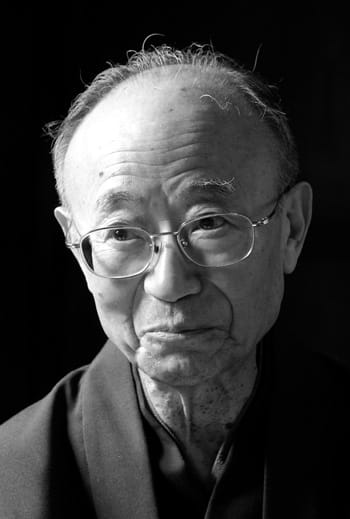

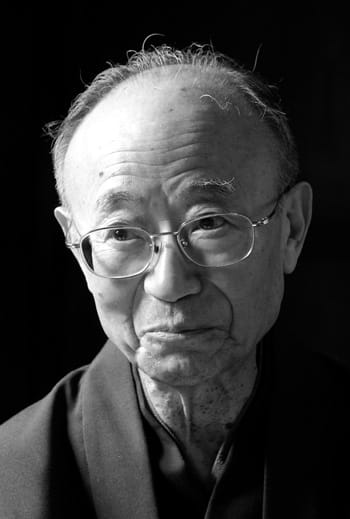

著者は言わずと知れた著名な宗教学者。

その、現代の代表的な宗教学者による柳田国男論・最新版です。

題名は『遠野物語』の序文に由来します;

「国内の山村にして遠野よりさらに物深き所にはまた無数の山神山人の伝説あるべし。願わくはこれを語りて平地人を戦慄せしめよ。」

・・・文中の「平地人」を「日本人」に置き換えたのですね。正直云ってそのセンス、今ひとつです(苦笑)。

柳田国男と折口信夫の複雑な師弟関係、研究の方向性の違いに関する記述は意外であり、またふむふむと頷きながら読みました。

柳田の普遍化志向、折口の始原化志向

柳田の童子、折口の翁

柳田の自然還元、折口の不可思議還元・・・

などと対比して論じる視点が見事です。

柳田は学問を目指し、折口はファンタジーを求めた、とも云えるかもしれません。

読んでいる自分自身について、意外な発見がありました。

このブログを始めた私の漠然とした気持ち「知らない世界に帰りたい」=「仏教が伝来する以前の日本と日本人を知りたい」であることを再認識させてくれたのです。

これだけでもこの本を読んだ価値がありました。

読み進める中、内容に共感できる箇所が多々ある一方で、著者の推察~空想の域を出ない記述が多いことが気になりました。

空想の翼はとどまるところを知らず、あちこちにワープします。

いきなりガンジーが出てきた箇所には驚きというか、半分呆れてしまいました。

本文中、「柳田国男は、・・・ではなかったか。」

という言い回しが目立ち、理系のエビデンスに基づいた仕事をしている私にとっては説得力がない内容に終始したことは残念です。

「現代の日本人に対して、柳田国男が本当に言いたかったことはいったい何か?」

という“まえがき”の問いに対して、本文に答えが書いてあるとは思えず、消化不良の読後感が残りました。

<メモ>

~自分自身のための備忘録~

■ 民俗学の斜陽化

民俗学が落日の光景の中に沈むことになった一つの誘因に、人類学もしくは民族学との不器用なつきあい方があったのではないかと思う。

日本の民衆学は世界の民衆学からもっぱら「理論」の殻だけをかじり取ることに専心し、それに対して世界の民衆学の方は日本の民衆学から主として「素材」の果実だけをむさぼり取ろうとする対照的な構図ができあがってしまった~「理論」を提供するのは世界の民衆学、「素材」を提供するのは日本の民衆学という、古くて新しい分業体制。

■ サイノカワラ~デンデラノ

「賽の河原」とは何か、何よりも「魂の通い路」であるというのが柳田国男の変わることのない考えであった。サイノカワラはもともと漢字として記されることはなく、根っからの日本思想から生み出されたものだったと彼は言っている。あとからやってきた仏教がただ地獄の説明をするために漢字化して借用したに過ぎない、という解釈だった。サイノカワラは要するに、死者の魂の通う路だった。この世とあの世を分ける堺、つまり道祖伸(さえのかみ)を祭る堺と考えられていたのだ。

恐山の頂上には宇曾利湖がある。恐山のオソレは、このウソリが訛ったものである。

『遠野物語』の中で「蓮台野(れんだいの)」にも言及している。土地の人々がサイノカワラとは言わずに「でんでら野」(蓮台野)と呼んでいた場所である。そこはかつて、60歳を越えた老人達がすべて追いやられるところだった。棄老伝説に出る姨捨の風習を思わせるところであるが、しかし老人はいたずらに死んでしまうわけではなかった。日中は里へ下り、農作をしてなお生き続けている。朝に野良に出るのを「ハカダチ」といい、夕べ野良から帰ることを「ハカアガリ」と言っていたのだという。しかしその「でんでら野」で老人達はやがて死を迎える。でんでら野にいつもサイノカワラの風が吹いているのはおそらくそのためなのであろう。草の根の細い路を辿っていけばたどり着く、死者(魂)が登っていく山中の高値のそれは指していた、そういう場合もあったと柳田は言っているのである。

■ 『先祖の話』

これはなによりもまず、国土が荒廃に化していくときに発想され、書き綴られた鎮魂の書であった。

また、自分の魂の行方を実感できる人間の「魂の物語」でもあった。

■ 普遍化志向

柳田国男の学問には「普遍化志向」が底流している。民族や文化をめぐる不可思議で珍しい事象を、どこにでも見られる自然的な現象へと還元して読み解こうとしているのである。

一連の著作の中の「山人」たちは、要するにかつて平地を制した支配民によって山に追い込まれた「縄文人」のなれの果てではないかと結論している。「山人」社会に伝えられてきた、奇妙で不可思議な風習を、「縄文人」の生活において現実にあり得た自然の現象へと還元しているわけである。それらの「山人」=「縄文人」とは、かつて吉野の山中に居住していた「国栖(くず)」や九州地域に住みついていた「隼人(はやと)」、そして奥羽に広く分布していた「蝦夷(えみし)」のことだったというわけである。

■ キーワード「先住民」「犠牲」

「一つ目小僧」論:日本の各地には一つ目の妖怪をめぐる伝承がいろんなストーリーや衣装を纏って分布しているが、その全ては毎年人間を犠牲にして神に捧げていた慣習の名残であろうという結論に我々を導いていく。彼は「先住民」とか「犠牲」とかいったキー・コンセプトを用いて、民族の不可思議現象をいわば普遍的な枠組みの中に回収して読み解こうとしていると云っていい。

■ 柳田の普遍化、折口の始原化

折口信夫は、眼前に横たわる不可思議な現象をとらえて、それをさらにもう一つの不可思議な現象へと還元する方法をとった。

「翁の発生」を例にとると、「翁」の祖型は「山の神」の伝承をさらに辿っていくと最後に「まれびと」の深層世界に行き着くほかはない、という観点である。

柳田国男の普遍化(=現代化)志向にたいして折口信夫の始原化(=古代化)志向、あるいは柳田の自然還元の方法に対して、折口における反自然還元の方法といってもいい。

これに対して南方熊楠の場合はカオス還元といったイメージがある。彼の論文に見られる特色に狂気のごとき羅列主義がある。その羅列の最後尾が地球を一回りして再びその羅列の出発点と接触し、そこに飲み込まれていく。

■ 『遠野物語』におけるあの世とこの世

私(筆者)はかねて『遠野物語』はこの世の物語なのか、それともあの世の物語なのかと疑ってきた。とにかくヒト、カミ、オニの境界がはっきりしない。タマ(魂)とヒト、生霊と死霊のあいだの輪郭がぼやけている。これはもう神話の世界に近いと云うしかないではないか。

■ 『遠野物語』と『山の人生』

『遠野物語』は「読み人知らず」の物語集成、それに対して『山の人生』は柳田国男という研究者の目によって捉えられた分析的散文の集成、ほどの落差がある。

『山の人生』は『遠野物語』の注釈、頭注、脚注、といった性格を持っている。

■ 『山の人生』における「偉大なる人間苦」

柳田はこの日本列島の庶民史に埋め込まれている「人間苦」の実態を、つまり各地の山間部に追いやられ、特殊な蔑視にさらされ、人里離れて飢餓線上をさまよう不運な山人たちの世界をできるだけ探り出そうとしていた。

土地から土地へとさまよい歩く異形の者たち、けもの道や藪の中を行く異人たちそのような者たちの足跡や幻像が、しだいに柳田の視界に捉えられていく。住所不定の狩猟採集の民である。遍歴する物乞い、芸や春を売る者たち、人を殺し追われて流浪をつづける者、飢餓線上に生きる流民、要するに絶え間なく異動する人間たちの群である。

■ 「巫女考」

巫女はもともとカミオロシ、ホトケオロシなど口寄せ、託宣を業としていた。その霊的技能によって農村から浮遊し、漂泊の旅に出て稼いでいたが、やがて機会を見つけて土着するようになる。しだいにその地の百姓に同化してしまったというのが柳田のだいたいの見取り図である。

「巫女」は「女聖(めひじり)」とのいわれ、その多くは亭主もちで売色を副業としていた。その点では遊女、クグツなどと同類で、それが熊野比丘尼(びくに)や勧進比丘尼、白拍子などの流れをつくり、近世になって傾城(けいせい)、太夫(たゆう)などを生み出した。

■ 「毛坊主考」

「毛坊主」とは中世には既に出現していた有髪、妻帯の坊主のことをいう。山村僻地の地に散らばり、野良仕事のかたわら魂送りや葬送の相談にあずかっていた。姿形の上でも、生活内容の店からしても「半僧半俗」の風態をしている。ここで面白いのが柳田が、それは仏教とは何の関係もない職業だったと云っていることである(柳田は仏教嫌いだった)。

「毛坊主」とは要するに「俗聖」の一類で、さきの「女聖」と対をなすのだという。

しかし15世紀の応仁の乱時代に本願寺第8代法主・蓮如の活動を転機として、「毛坊主」が歴史の表舞台に登場することになる。山間僻地に隠れ住む毛坊主を懐柔して組織化したリーダーが、その蓮如だった。彼の大衆伝道路線が毛坊主集団の掌握へと展開したのだった。

■ 「ヒジリ(俗世)沿革史」

1.柳田にあってヒジリと(俗聖)の歴史は、古代的聖としての行基からはじまって、近世江戸期の末世・零落型としてのエタ、階級までを含む、一種の平民宗教史である。

2.「ヒジリ」とは、もともと中国伝来の「聖」とは何の関係もない生き方を指す言葉だった。それは「日知(ひじり)」に通ずる、卜占を業とする一階級であった。もともとは「神の子孫」として、民とカミの間を媒介する生活技能者であり、仏教思想とは何の関係のないものだった。それがのちに寺や仏の教えとの連携を深めるに至ったのは、ひとえに民衆の信仰心を支配していた死霊・亡霊に対する畏怖の感情が、それを救済しようという仏教の考えと結びつき、そこから念仏の功徳が説かれるようになったからである。柳田の見取り図で云えば、京都以西では、天台宗出の空也上人と、その流れをくむ鹿杖(かせづえ)・鉢叩きの念仏団体が発展し、これに対して関東では、時宗を開いた一遍遊行上人の流れをくむ鉦(かね)打ちかね叩きの念仏団体が勢力を伸ばしていった。

3.このヒジリ集団は、仏法との接触を内面的にも外面的にも保っていたが、自律的な進化と退化のコースを歩んでいった。

①ヒジリ集団の盛衰は、基本的には「事業次第、人次第、乃至は境遇の順逆適否」によった。

②当然の帰結として、ヒジリ集団の展開は、大勢として、信仰第一・生活第二の救済事業から、生活第一・信仰第二の職業的定着へと移行変遷を遂げた。

③このような移行変遷が、仏教の変化・変質と相互規定的な関係にあった。

総括すると結局、「勧進」という事業がもっとも重要なポイントだったことがわかるのだと柳田は云う。「勧進の歴史」こそ「ヒジリの歴史」だったというのである。

柳田の構想するヒジリ史の主人公はあくまでも半僧半俗のヒジリたちなのであって、彼らは何よりも生活第一・信仰(信心)第二の世界で生きる人々だった。それに対して親鸞の云う非僧非俗の生き方は信心第一・生活第二の立場を鮮明にする生き方であった。

柳田は「偉大なる人間苦」を救済する真の担い手はいったい誰かという問いを投げかけていた。それは果たして親鸞の云う「非僧非俗」を標榜する「聖」「聖人」たちだったのか。それとも「半僧半俗」の「ヒジリ」たちだったのか?

柳田は、いつの間にか外来宗教(仏教)の藪の中に放り込まれてしまった日本の「固有信仰」の救出を図ろうとした。

■ 折口信夫の「乞食者」論

「巡遊伶人の生活」(大正13年発表)は万葉集にうたわれている「乞食者(ホカヒビト)」に着目し、「乞食」の祖型を極東の辻音楽師(巡遊伶人)になぞらえて明らかにしようとする論文である。

巡遊伶人の系譜は、奈良時代にいたって神社に奉仕する神人、まじないの治療をつかさどる呪禁師(じゅごんし)、あるいは諸種の芸人、などへと分化を告げる。のみならず、聖武天皇の頃には、托鉢生活によって遊行する行基集団が形成されたが、それらの得度しない道心者たちの階級も先に述べた乞食者の後裔にほかならなかった。そしてこれらの古代的な巡遊伶人や乞食者の一軍こそ後世の演劇や演芸を発達せしめる唯一の原動力だったのだ、と折口は主張する。

中世以降、この「ホカヒビト」は、業病を象徴する乞丐(かたい)と結びつき、またらい病やらい病の乞食を意味する物吉(ものよし)に接合され、いわゆる近世風の「乞食」概念に零落していく途をたどった。この乞食者が古くは土地の精霊を代表する「山の神」と一体のものと表象されていたことだった。すなわち、「ホカヒビト」は山の神の資格で寿詞を語り歩き、山の神の芸能と信仰を各地に宣伝して歩く漂白の専門職能者であった。

折口の云う山の神の観念の背後には、いうまでもなく「まれびと」の面影が揺曳していた。かれのいう「まれびと」は、常世の国から訪れる遊行漂白の文化英雄であり、定着農耕民に祝福と繁栄をもたらす異世界からの来訪者(神)であった。

柳田はこの折口の「まれびと」論を受け入れなかった。

なぜなら柳田は、折口の云う「まれびと」ないしは「カミ」のことを、来訪する神とはついに考えることがなかったからである。それらの「カミ」や「ヒト」はすべて柳田にあっては「先祖」であり、「祖霊」のヴァリエーションだったからである。

■ 各人の旅の形態・意義

柳田の旅はいってみれば隅々まで計算された巡村調査の旅だった。折口のそれはそれぞれの地域の山の神や地霊と対話を交わす類の、憑かれたような巡村行脚の型に属する。

芭蕉は旅の詩人、管江真澄は旅のフォークロリスト。

旅の真骨頂は何といっても乞食の境涯にこそあるだろう。そしてこの乞食の境涯をつきつめていくと、そこからはいつしかロマンの香りや感傷の響きが消え失せていく。それを行脚僧や修行僧の覚悟に託して「乞食(こつじき)」と呼ぼうと、あるいはや門付け芸人の心事に託して「乞食(こじき)」と呼ぼうと、そこにロマンや感傷の宿る余地は全くないのである。

■ 家永三郎による柳田国男批判

「柳田史学」は日本近代主義思想の本筋を邁進しながらも、過去的契機を重んずるその民俗的思考の故に、結局は近代産業革命の意味と構造を総体的に捉えることができなかった。

■ 「童子」の世界に見入る柳田国男

柳田は桃太郎や瓜子姫の物語に強い関心を持っていた。小さい子どもがいったいどうして物語の主人公と鳴り、やがて成長していって、どうして異常な力を発揮するようになるのか、という疑問を持っていた。

彼にハッとするような暗示を与えたのが、イタリアのフィレンツェの美術館にあるボッティチェリの「ヴィーナスの誕生」である。その絵の前に立った柳田に突然閃くものがあった。桃太郎の誕生が水の神に連なるものであることを直覚したのだ。ヴィーナスは海辺の水の泡から誕生したという伝承を持つ女神である。

これらの小さ子伝承の源流が実は三中の水神に対する信仰にあったのではないかと考えた。しかもその水神が母神の面影を濃厚に示している。そこから、このような言い伝えの中心には母子神信仰があったのだろうと論を進めていった。

柳田は我が国の御子神や若宮などの「小さ子神」を取りあげて、それらの神々がいずれも神霊を宿す巫女(=母神)の子、という伝承を持つことに注目していた。

■ 折口の翁~まれびと論

冬祭りの際に山の彼方からこの地上に忍び寄ってくる神、それが折口には異様な姿をした老人に見えた。それがいつしか柔和で優しい翁へと姿を変えていく。村祭りに欠かせない翁や嫗の振る舞いを思い起こせばよい。田楽や猿楽に登場する老人たちもそうだ。おかめやひょっとこと一緒に愛嬌を振りまく柔和で優しい「老人」たちである。

かれはその「翁」の背後に山の神の身じろぎを感じ、さらにその彼方に「まれびと」という不可思議な存在を透視しようとしている。老人→ 山神→ まれびとへと、どこまでも遡行していく、折口の不可思議還元の方法と呼ぶほかない。

副題:柳田国男が言いたかったこと

帯のキャッチコピー:

『遠野物語』の序文に記された激烈な言葉の意味とは?

日本人の真の姿を新しい学問で追い求めた先駆者の半生

本屋さんで何とはなしに本を眺めていて目に止まった本です。

ただならぬ気配の題名なので「“反日”の本か?」と思いきや、民俗学の本でした。

「今から十年ほど前に定年を迎えたとき、・・・これからは長谷川伸と柳田国男を読んで暮らそうと思うといった。ふと口をついて出た言葉だったが、じつをいえばかなりいぜんから考え続けていることではあった。」

という序文に引かれました。

私も老後は里山に抱かれた土地で柳田国男の思考世界にどっぷりと浸りたいと常々思っていたからです。

著者は言わずと知れた著名な宗教学者。

その、現代の代表的な宗教学者による柳田国男論・最新版です。

題名は『遠野物語』の序文に由来します;

「国内の山村にして遠野よりさらに物深き所にはまた無数の山神山人の伝説あるべし。願わくはこれを語りて平地人を戦慄せしめよ。」

・・・文中の「平地人」を「日本人」に置き換えたのですね。正直云ってそのセンス、今ひとつです(苦笑)。

柳田国男と折口信夫の複雑な師弟関係、研究の方向性の違いに関する記述は意外であり、またふむふむと頷きながら読みました。

柳田の普遍化志向、折口の始原化志向

柳田の童子、折口の翁

柳田の自然還元、折口の不可思議還元・・・

などと対比して論じる視点が見事です。

柳田は学問を目指し、折口はファンタジーを求めた、とも云えるかもしれません。

読んでいる自分自身について、意外な発見がありました。

このブログを始めた私の漠然とした気持ち「知らない世界に帰りたい」=「仏教が伝来する以前の日本と日本人を知りたい」であることを再認識させてくれたのです。

これだけでもこの本を読んだ価値がありました。

読み進める中、内容に共感できる箇所が多々ある一方で、著者の推察~空想の域を出ない記述が多いことが気になりました。

空想の翼はとどまるところを知らず、あちこちにワープします。

いきなりガンジーが出てきた箇所には驚きというか、半分呆れてしまいました。

本文中、「柳田国男は、・・・ではなかったか。」

という言い回しが目立ち、理系のエビデンスに基づいた仕事をしている私にとっては説得力がない内容に終始したことは残念です。

「現代の日本人に対して、柳田国男が本当に言いたかったことはいったい何か?」

という“まえがき”の問いに対して、本文に答えが書いてあるとは思えず、消化不良の読後感が残りました。

<メモ>

~自分自身のための備忘録~

■ 民俗学の斜陽化

民俗学が落日の光景の中に沈むことになった一つの誘因に、人類学もしくは民族学との不器用なつきあい方があったのではないかと思う。

日本の民衆学は世界の民衆学からもっぱら「理論」の殻だけをかじり取ることに専心し、それに対して世界の民衆学の方は日本の民衆学から主として「素材」の果実だけをむさぼり取ろうとする対照的な構図ができあがってしまった~「理論」を提供するのは世界の民衆学、「素材」を提供するのは日本の民衆学という、古くて新しい分業体制。

■ サイノカワラ~デンデラノ

「賽の河原」とは何か、何よりも「魂の通い路」であるというのが柳田国男の変わることのない考えであった。サイノカワラはもともと漢字として記されることはなく、根っからの日本思想から生み出されたものだったと彼は言っている。あとからやってきた仏教がただ地獄の説明をするために漢字化して借用したに過ぎない、という解釈だった。サイノカワラは要するに、死者の魂の通う路だった。この世とあの世を分ける堺、つまり道祖伸(さえのかみ)を祭る堺と考えられていたのだ。

恐山の頂上には宇曾利湖がある。恐山のオソレは、このウソリが訛ったものである。

『遠野物語』の中で「蓮台野(れんだいの)」にも言及している。土地の人々がサイノカワラとは言わずに「でんでら野」(蓮台野)と呼んでいた場所である。そこはかつて、60歳を越えた老人達がすべて追いやられるところだった。棄老伝説に出る姨捨の風習を思わせるところであるが、しかし老人はいたずらに死んでしまうわけではなかった。日中は里へ下り、農作をしてなお生き続けている。朝に野良に出るのを「ハカダチ」といい、夕べ野良から帰ることを「ハカアガリ」と言っていたのだという。しかしその「でんでら野」で老人達はやがて死を迎える。でんでら野にいつもサイノカワラの風が吹いているのはおそらくそのためなのであろう。草の根の細い路を辿っていけばたどり着く、死者(魂)が登っていく山中の高値のそれは指していた、そういう場合もあったと柳田は言っているのである。

■ 『先祖の話』

これはなによりもまず、国土が荒廃に化していくときに発想され、書き綴られた鎮魂の書であった。

また、自分の魂の行方を実感できる人間の「魂の物語」でもあった。

■ 普遍化志向

柳田国男の学問には「普遍化志向」が底流している。民族や文化をめぐる不可思議で珍しい事象を、どこにでも見られる自然的な現象へと還元して読み解こうとしているのである。

一連の著作の中の「山人」たちは、要するにかつて平地を制した支配民によって山に追い込まれた「縄文人」のなれの果てではないかと結論している。「山人」社会に伝えられてきた、奇妙で不可思議な風習を、「縄文人」の生活において現実にあり得た自然の現象へと還元しているわけである。それらの「山人」=「縄文人」とは、かつて吉野の山中に居住していた「国栖(くず)」や九州地域に住みついていた「隼人(はやと)」、そして奥羽に広く分布していた「蝦夷(えみし)」のことだったというわけである。

■ キーワード「先住民」「犠牲」

「一つ目小僧」論:日本の各地には一つ目の妖怪をめぐる伝承がいろんなストーリーや衣装を纏って分布しているが、その全ては毎年人間を犠牲にして神に捧げていた慣習の名残であろうという結論に我々を導いていく。彼は「先住民」とか「犠牲」とかいったキー・コンセプトを用いて、民族の不可思議現象をいわば普遍的な枠組みの中に回収して読み解こうとしていると云っていい。

■ 柳田の普遍化、折口の始原化

折口信夫は、眼前に横たわる不可思議な現象をとらえて、それをさらにもう一つの不可思議な現象へと還元する方法をとった。

「翁の発生」を例にとると、「翁」の祖型は「山の神」の伝承をさらに辿っていくと最後に「まれびと」の深層世界に行き着くほかはない、という観点である。

柳田国男の普遍化(=現代化)志向にたいして折口信夫の始原化(=古代化)志向、あるいは柳田の自然還元の方法に対して、折口における反自然還元の方法といってもいい。

これに対して南方熊楠の場合はカオス還元といったイメージがある。彼の論文に見られる特色に狂気のごとき羅列主義がある。その羅列の最後尾が地球を一回りして再びその羅列の出発点と接触し、そこに飲み込まれていく。

■ 『遠野物語』におけるあの世とこの世

私(筆者)はかねて『遠野物語』はこの世の物語なのか、それともあの世の物語なのかと疑ってきた。とにかくヒト、カミ、オニの境界がはっきりしない。タマ(魂)とヒト、生霊と死霊のあいだの輪郭がぼやけている。これはもう神話の世界に近いと云うしかないではないか。

■ 『遠野物語』と『山の人生』

『遠野物語』は「読み人知らず」の物語集成、それに対して『山の人生』は柳田国男という研究者の目によって捉えられた分析的散文の集成、ほどの落差がある。

『山の人生』は『遠野物語』の注釈、頭注、脚注、といった性格を持っている。

■ 『山の人生』における「偉大なる人間苦」

柳田はこの日本列島の庶民史に埋め込まれている「人間苦」の実態を、つまり各地の山間部に追いやられ、特殊な蔑視にさらされ、人里離れて飢餓線上をさまよう不運な山人たちの世界をできるだけ探り出そうとしていた。

土地から土地へとさまよい歩く異形の者たち、けもの道や藪の中を行く異人たちそのような者たちの足跡や幻像が、しだいに柳田の視界に捉えられていく。住所不定の狩猟採集の民である。遍歴する物乞い、芸や春を売る者たち、人を殺し追われて流浪をつづける者、飢餓線上に生きる流民、要するに絶え間なく異動する人間たちの群である。

■ 「巫女考」

巫女はもともとカミオロシ、ホトケオロシなど口寄せ、託宣を業としていた。その霊的技能によって農村から浮遊し、漂泊の旅に出て稼いでいたが、やがて機会を見つけて土着するようになる。しだいにその地の百姓に同化してしまったというのが柳田のだいたいの見取り図である。

「巫女」は「女聖(めひじり)」とのいわれ、その多くは亭主もちで売色を副業としていた。その点では遊女、クグツなどと同類で、それが熊野比丘尼(びくに)や勧進比丘尼、白拍子などの流れをつくり、近世になって傾城(けいせい)、太夫(たゆう)などを生み出した。

■ 「毛坊主考」

「毛坊主」とは中世には既に出現していた有髪、妻帯の坊主のことをいう。山村僻地の地に散らばり、野良仕事のかたわら魂送りや葬送の相談にあずかっていた。姿形の上でも、生活内容の店からしても「半僧半俗」の風態をしている。ここで面白いのが柳田が、それは仏教とは何の関係もない職業だったと云っていることである(柳田は仏教嫌いだった)。

「毛坊主」とは要するに「俗聖」の一類で、さきの「女聖」と対をなすのだという。

しかし15世紀の応仁の乱時代に本願寺第8代法主・蓮如の活動を転機として、「毛坊主」が歴史の表舞台に登場することになる。山間僻地に隠れ住む毛坊主を懐柔して組織化したリーダーが、その蓮如だった。彼の大衆伝道路線が毛坊主集団の掌握へと展開したのだった。

■ 「ヒジリ(俗世)沿革史」

1.柳田にあってヒジリと(俗聖)の歴史は、古代的聖としての行基からはじまって、近世江戸期の末世・零落型としてのエタ、階級までを含む、一種の平民宗教史である。

2.「ヒジリ」とは、もともと中国伝来の「聖」とは何の関係もない生き方を指す言葉だった。それは「日知(ひじり)」に通ずる、卜占を業とする一階級であった。もともとは「神の子孫」として、民とカミの間を媒介する生活技能者であり、仏教思想とは何の関係のないものだった。それがのちに寺や仏の教えとの連携を深めるに至ったのは、ひとえに民衆の信仰心を支配していた死霊・亡霊に対する畏怖の感情が、それを救済しようという仏教の考えと結びつき、そこから念仏の功徳が説かれるようになったからである。柳田の見取り図で云えば、京都以西では、天台宗出の空也上人と、その流れをくむ鹿杖(かせづえ)・鉢叩きの念仏団体が発展し、これに対して関東では、時宗を開いた一遍遊行上人の流れをくむ鉦(かね)打ちかね叩きの念仏団体が勢力を伸ばしていった。

3.このヒジリ集団は、仏法との接触を内面的にも外面的にも保っていたが、自律的な進化と退化のコースを歩んでいった。

①ヒジリ集団の盛衰は、基本的には「事業次第、人次第、乃至は境遇の順逆適否」によった。

②当然の帰結として、ヒジリ集団の展開は、大勢として、信仰第一・生活第二の救済事業から、生活第一・信仰第二の職業的定着へと移行変遷を遂げた。

③このような移行変遷が、仏教の変化・変質と相互規定的な関係にあった。

総括すると結局、「勧進」という事業がもっとも重要なポイントだったことがわかるのだと柳田は云う。「勧進の歴史」こそ「ヒジリの歴史」だったというのである。

柳田の構想するヒジリ史の主人公はあくまでも半僧半俗のヒジリたちなのであって、彼らは何よりも生活第一・信仰(信心)第二の世界で生きる人々だった。それに対して親鸞の云う非僧非俗の生き方は信心第一・生活第二の立場を鮮明にする生き方であった。

柳田は「偉大なる人間苦」を救済する真の担い手はいったい誰かという問いを投げかけていた。それは果たして親鸞の云う「非僧非俗」を標榜する「聖」「聖人」たちだったのか。それとも「半僧半俗」の「ヒジリ」たちだったのか?

柳田は、いつの間にか外来宗教(仏教)の藪の中に放り込まれてしまった日本の「固有信仰」の救出を図ろうとした。

■ 折口信夫の「乞食者」論

「巡遊伶人の生活」(大正13年発表)は万葉集にうたわれている「乞食者(ホカヒビト)」に着目し、「乞食」の祖型を極東の辻音楽師(巡遊伶人)になぞらえて明らかにしようとする論文である。

巡遊伶人の系譜は、奈良時代にいたって神社に奉仕する神人、まじないの治療をつかさどる呪禁師(じゅごんし)、あるいは諸種の芸人、などへと分化を告げる。のみならず、聖武天皇の頃には、托鉢生活によって遊行する行基集団が形成されたが、それらの得度しない道心者たちの階級も先に述べた乞食者の後裔にほかならなかった。そしてこれらの古代的な巡遊伶人や乞食者の一軍こそ後世の演劇や演芸を発達せしめる唯一の原動力だったのだ、と折口は主張する。

中世以降、この「ホカヒビト」は、業病を象徴する乞丐(かたい)と結びつき、またらい病やらい病の乞食を意味する物吉(ものよし)に接合され、いわゆる近世風の「乞食」概念に零落していく途をたどった。この乞食者が古くは土地の精霊を代表する「山の神」と一体のものと表象されていたことだった。すなわち、「ホカヒビト」は山の神の資格で寿詞を語り歩き、山の神の芸能と信仰を各地に宣伝して歩く漂白の専門職能者であった。

折口の云う山の神の観念の背後には、いうまでもなく「まれびと」の面影が揺曳していた。かれのいう「まれびと」は、常世の国から訪れる遊行漂白の文化英雄であり、定着農耕民に祝福と繁栄をもたらす異世界からの来訪者(神)であった。

柳田はこの折口の「まれびと」論を受け入れなかった。

なぜなら柳田は、折口の云う「まれびと」ないしは「カミ」のことを、来訪する神とはついに考えることがなかったからである。それらの「カミ」や「ヒト」はすべて柳田にあっては「先祖」であり、「祖霊」のヴァリエーションだったからである。

■ 各人の旅の形態・意義

柳田の旅はいってみれば隅々まで計算された巡村調査の旅だった。折口のそれはそれぞれの地域の山の神や地霊と対話を交わす類の、憑かれたような巡村行脚の型に属する。

芭蕉は旅の詩人、管江真澄は旅のフォークロリスト。

旅の真骨頂は何といっても乞食の境涯にこそあるだろう。そしてこの乞食の境涯をつきつめていくと、そこからはいつしかロマンの香りや感傷の響きが消え失せていく。それを行脚僧や修行僧の覚悟に託して「乞食(こつじき)」と呼ぼうと、あるいはや門付け芸人の心事に託して「乞食(こじき)」と呼ぼうと、そこにロマンや感傷の宿る余地は全くないのである。

■ 家永三郎による柳田国男批判

「柳田史学」は日本近代主義思想の本筋を邁進しながらも、過去的契機を重んずるその民俗的思考の故に、結局は近代産業革命の意味と構造を総体的に捉えることができなかった。

■ 「童子」の世界に見入る柳田国男

柳田は桃太郎や瓜子姫の物語に強い関心を持っていた。小さい子どもがいったいどうして物語の主人公と鳴り、やがて成長していって、どうして異常な力を発揮するようになるのか、という疑問を持っていた。

彼にハッとするような暗示を与えたのが、イタリアのフィレンツェの美術館にあるボッティチェリの「ヴィーナスの誕生」である。その絵の前に立った柳田に突然閃くものがあった。桃太郎の誕生が水の神に連なるものであることを直覚したのだ。ヴィーナスは海辺の水の泡から誕生したという伝承を持つ女神である。

これらの小さ子伝承の源流が実は三中の水神に対する信仰にあったのではないかと考えた。しかもその水神が母神の面影を濃厚に示している。そこから、このような言い伝えの中心には母子神信仰があったのだろうと論を進めていった。

柳田は我が国の御子神や若宮などの「小さ子神」を取りあげて、それらの神々がいずれも神霊を宿す巫女(=母神)の子、という伝承を持つことに注目していた。

■ 折口の翁~まれびと論

冬祭りの際に山の彼方からこの地上に忍び寄ってくる神、それが折口には異様な姿をした老人に見えた。それがいつしか柔和で優しい翁へと姿を変えていく。村祭りに欠かせない翁や嫗の振る舞いを思い起こせばよい。田楽や猿楽に登場する老人たちもそうだ。おかめやひょっとこと一緒に愛嬌を振りまく柔和で優しい「老人」たちである。

かれはその「翁」の背後に山の神の身じろぎを感じ、さらにその彼方に「まれびと」という不可思議な存在を透視しようとしている。老人→ 山神→ まれびとへと、どこまでも遡行していく、折口の不可思議還元の方法と呼ぶほかない。