2023年4月14日、明石市魚住の閼伽寺(あかでら)薬師院を訪問し4年ぶりに開催の

境内ボタン園で実施中のぼたん祭の写真を撮ってきましたので紹介します。

薬師院は地元では通称、ぼたん寺(牡丹寺)と呼ばれ親しまれています。

天平2年(730)にこの地を訪れた行基上人は、西岡の地に差し掛かったところで

景色の美しさに感動を受けます。その時、持っていた錫杖を地面に突き立てたところ

冷たい水がこんこんと湧き出し、その水の中から薬師如来像が現れました。

聖武天皇にこの事を申し上げた行基上人は、早々に勅許を得て閼伽寺を創建した。

閼伽(あか)は古代インドのサンスクリット語で水を意味しきれいな水が湧き出す

ことから閼伽寺と命名した。

明治10年(1878)、住職(琛忍法印)が薬草とするためのボタンを中国から輸入したのが

始まりで境内のボタン園には約50種類、約2千本の牡丹が栽培されています。

ボタン園のぼたん祭は4月25日まで開催されています。

入園料は大人400円で高校生以下は無料となっています。

早速、当日撮ったボタン園の牡丹(ぼたん)の写真を添付します。

上の写真はボタン園ではなく閼伽井の庭 に植栽された牡丹(ぼたん)です。

せっかく、薬師院まで来たので閼伽寺薬師院の境内についても写真を撮っていますので

紹介します。

ボタン園は昭和30年(1955)に拡張整備されました。

閼伽寺薬師院の基本情報

住所:明石市魚住町西岡1636 TEL:078-942-0330

宗派:高野山真言宗 山号:清冷山

御本尊:薬師如来

御真言:オンコロコロ センダリマトウギソワカ

開基:天平2年(758)行基

明石西国霊場・第7番札所

播磨八薬師・第1番

所在地のGoo地図を添付しておきます。

由緒

上の写真は境内に掲示の年表形式で書かれた薬師院の主な出来事

上の写真は山門の脇に掲示の説明書(主に真言宗に関する説明)

本堂

上の2枚の写真は本堂(正面及び斜め側面から撮りました)

延喜年間(901-922)仁和法親王・阿頂僧正が閼伽寺止宿し七堂伽藍整備した

坊舎も二十余りある大寺院となった。

その後、兵火で焼かれ現在の本堂は平成2年(1990)に改修されたものだそうです。

過去の改築された記録は明暦5年(1656)舜雄法印が現本堂を建立。

延宝4年(1676)舜算法印本堂を屋根瓦とする・

昭和43年(1968)本堂伽藍屋根を修理。

平成2年(1990) 本堂大改修

庫裡

上の写真はぼたん園の中にある庫裡

昭和56年(1981)に新改築されています。

寺宝として書院のおくの間にあって「四季草花図」「水鳥草花図」

「松鶴の図」がある。

作者は 著名な丸山応挙の師である石田幽汀(いしだゆうてい)。

鐘楼

上の写真は本堂の右手の鐘楼で延宝4年(1676)に最初に建造された記録があるようです。

現在の建物は勿論改築されたものです。

梵鐘は昭和31年(1956)に再鋳造されたものです。

山門と蓮池

上の写真は山門と蓮池です。蓮池の中には亀(スッポン)がいます。

池に架かる石橋には元禄8年(1695)3月2日 壇那中寄進の銘文が刻まれています。

上の写真は蓮池の中のスッポンと彫刻石像のアップ

弁財天

上の写真は弁財天 扁額には「日ノ神弁財天」と表記されています。

建物の前の「蛙(かえる)」の石造物がユニーク

弁財天堂は昭和55年(1980)に建立されています。

修行大師像

上の写真は修行大師の像 昭和62年(1987)に建立されています。

水子供養

上の写真は水子供養のために建立された「さづけ地蔵」

昭和48年(1973)4月8日 当時の住職 舜教敬白が説明板の文を書かれています。

弘法大師生誕1,200年を記念して建立。

手水舎

上の写真は手水舎 左手の小さなお堂は何か不明(清龍大神堂?) 背後は閼伽井の庭

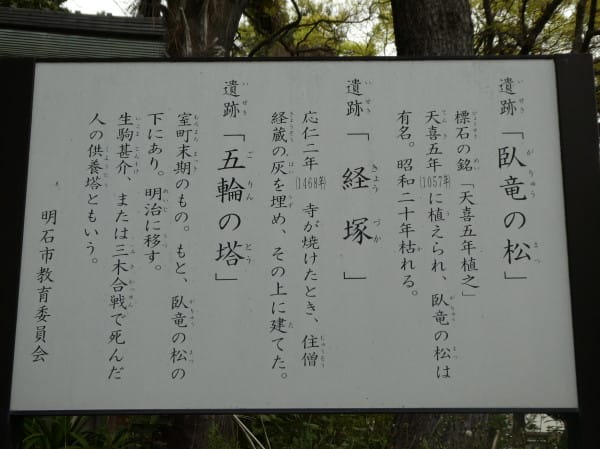

臥竜の松と閼伽井の庭

上の写真は臥龍松と書かれた石碑

臥龍の松は天喜5年(1057)に植栽されました。

この松(臥龍松)は、かつては高砂の松、尾上の松と並び称される名松で、

境内いっぱいに枝を広げていました。

昭和9年(1934)臥龍松の玉垣が出来ています。

残念ながら昭和20年(1945)に松喰虫のために枯れてしまい、今ではその根の部分

だけが現在も残っています。

昭和20年以前に撮られた臥龍松が写っている薬師院の写真を紹介されたサイトが

ありましたのでリンクさせていただきます。

上の写真は2012年11月21日に撮影した閼伽井の庭

閼伽とは仏に供える水のことという説明書きがありました。

有名な臥龍松とよばれる松の根の部分が後方に写っています。

上の写真は薬師院に隣接して建つ天王神社の敷地内の松です。

臥龍の松のなごこりをここにみることができます。

不動堂

上の写真は正面が不動明王が安置されている不動堂

ぼたん祭の提灯がある所が「ぼたん園」の入口になります。

行者堂

上の写真は行者堂 平成10年(1998)に建立

宝筐院塔(経塚)と五輪塔

上の写真は鐘楼の近くの宝筐院塔(経塚)と五輪塔

五輪塔は室町末期のものでもとは臥龍松の下にあったものを明治時代に移された。

明石船上城の城主だった生駒甚介親正または三木合戦で死んだ人の供養塔ともいう。

宝篋印塔(経塚)は応仁2年(1468)、寺が焼けたとき住職の僧が経蔵の灰を埋め

その上に建てたと言われる。

一番左手には霊髪と表記されているのでこれも兵火で倒れた兵士の霊を供養

するためのものと思われます。

上の写真は五輪塔の横にあった説明パネル