播磨町にある兵庫県立考古博物館で春季特別展「古墳時代の技術革新」が開催中です。開催要項は以下の通りです。

開催日 :2023年4月22日(土)~2022年7月2日(日)

開催場所 :兵庫県立考古博物館(加古郡播磨町大中1-1-1)

開催時間 :午前9時30分~午後5時(入場は午後4時30分まで)

定休日: 月曜日

アクセス: JR土山駅南出口から「であいのみち」を徒歩15分

山陽電車播磨町駅から喜瀬川に沿って徒歩25分

料金: 大人 500円(400円) 大学生 400円(300円) ( )内は団体料金

開催場所 :兵庫県立考古博物館(加古郡播磨町大中1-1-1)

開催時間 :午前9時30分~午後5時(入場は午後4時30分まで)

定休日: 月曜日

アクセス: JR土山駅南出口から「であいのみち」を徒歩15分

山陽電車播磨町駅から喜瀬川に沿って徒歩25分

料金: 大人 500円(400円) 大学生 400円(300円) ( )内は団体料金

高校生以下無料 高齢者(70歳以上)割引あり

問い合わせ先: 兵庫県立考古博物館

TEL: 079-437-5589

問い合わせ先: 兵庫県立考古博物館

TEL: 079-437-5589

所在地のGoo地図を添付しておきます。

私は5月23日に観覧しました。

上の写真は特別展の遠景

上の写真は入口の展示

上の写真はリーフレットでピックアップされた展示品

古墳時代や渡来人の世界に興味のある方は是非、ご観覧ください。

展示の構成は以下の通りです。

Ⅰ古墳の変遷

(1)前期古墳

(2)中期古墳

(3)後期古墳

Ⅱ古墳時代の技術革新

(1)渡来人

(2)鉄鍛冶

(3)須恵器

(4)竈(かまど)

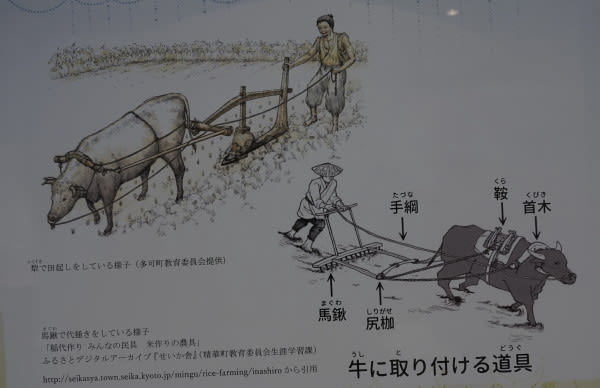

(5)牛馬利用

Ⅲ 整備が行われて見学できる古墳と古墳時代の集落遺跡

(1)五色塚古墳(神戸市)

(2)西条古墳群(加古川市)

(3)茶すり山古墳(朝来市)

(4)宮山古墳(姫路市)

(5)東山古墳群(多可町)

(6)箕谷古墳群(養父市)

(7)東有年・沖田遺跡(赤穂市)

今回の特別展のメインテーマである古墳時代の技術革新に絞ってもう少し詳しく観ていきます。

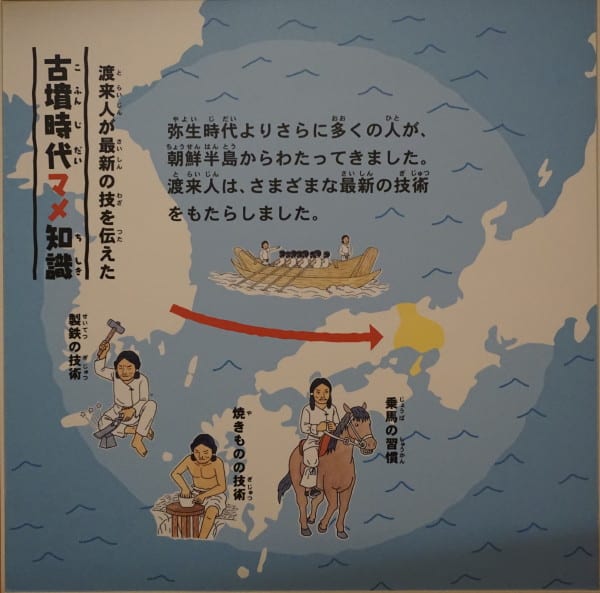

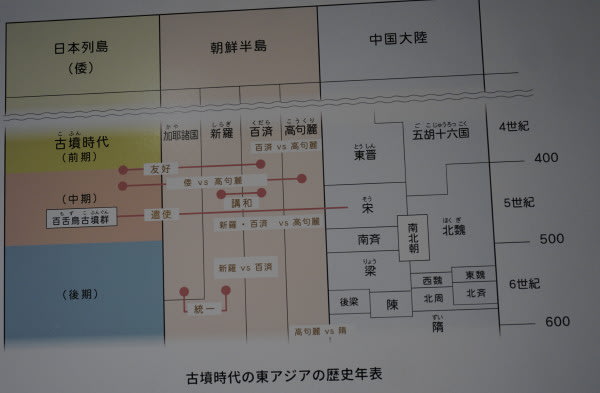

先進技術は朝鮮半島からもたらされたもので製鉄の技術、焼物の技術(須恵器)、乗馬、

農具及び造船などの技術などがそれである。(上の写真は県考古博の常設展示)

その他に機織り、金属工芸、土木技術なども大陸より伝播しています。

6世紀になると漢字、儒教、仏教伝来など大陸の文化を受容するようになります。

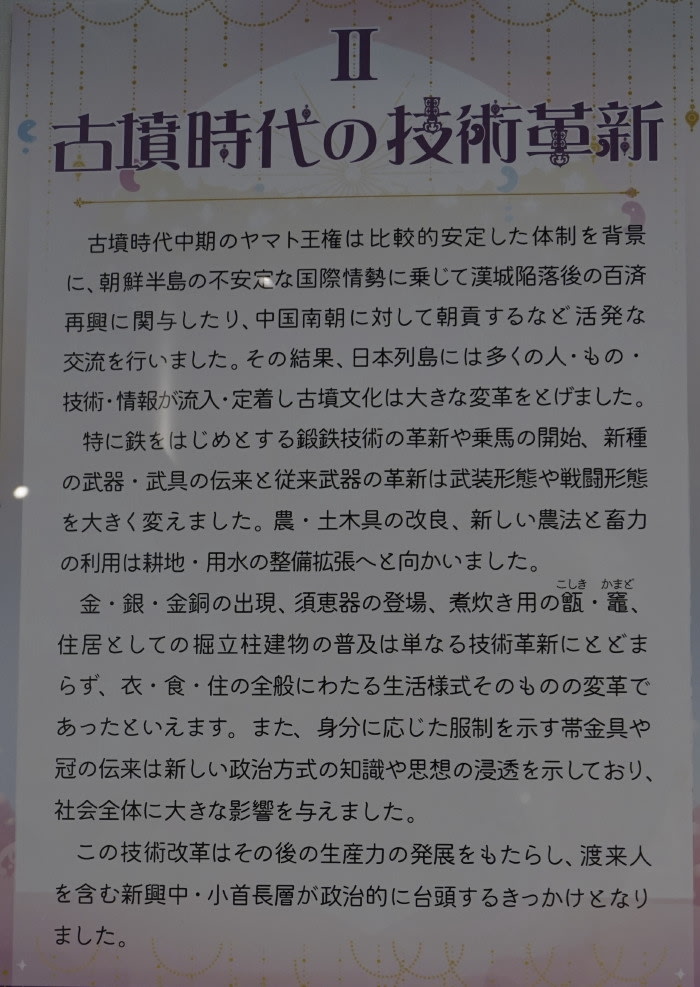

上の写真は古墳時代の技術革新の説明パネル

上の写真は特別展のⅡ古墳時代の技術革新(1)渡来人の展示遠景

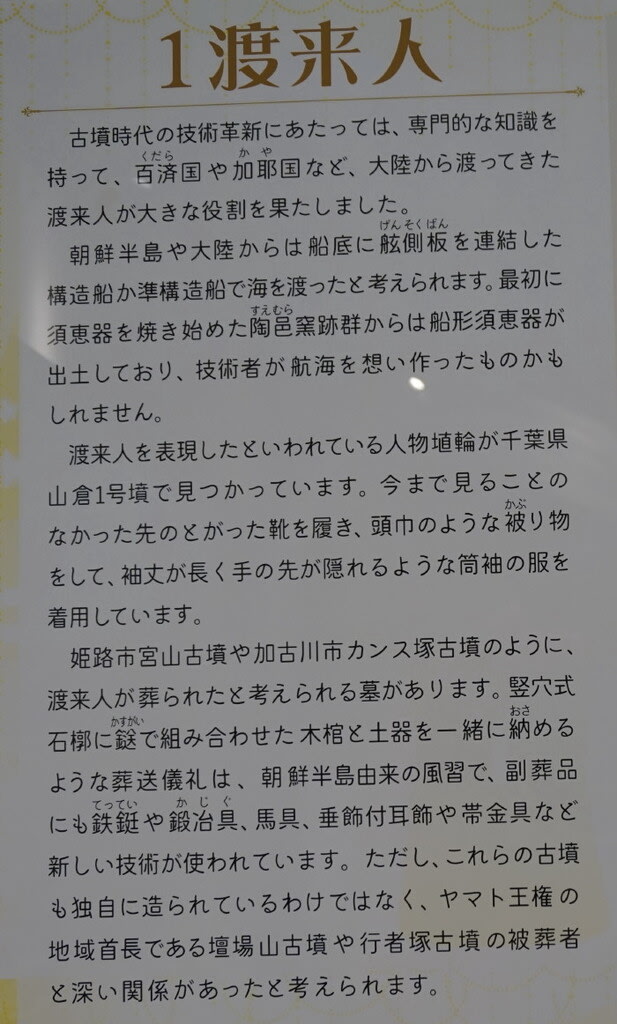

上の写真は古墳時代の技術革新(1)渡来人の説明パネル

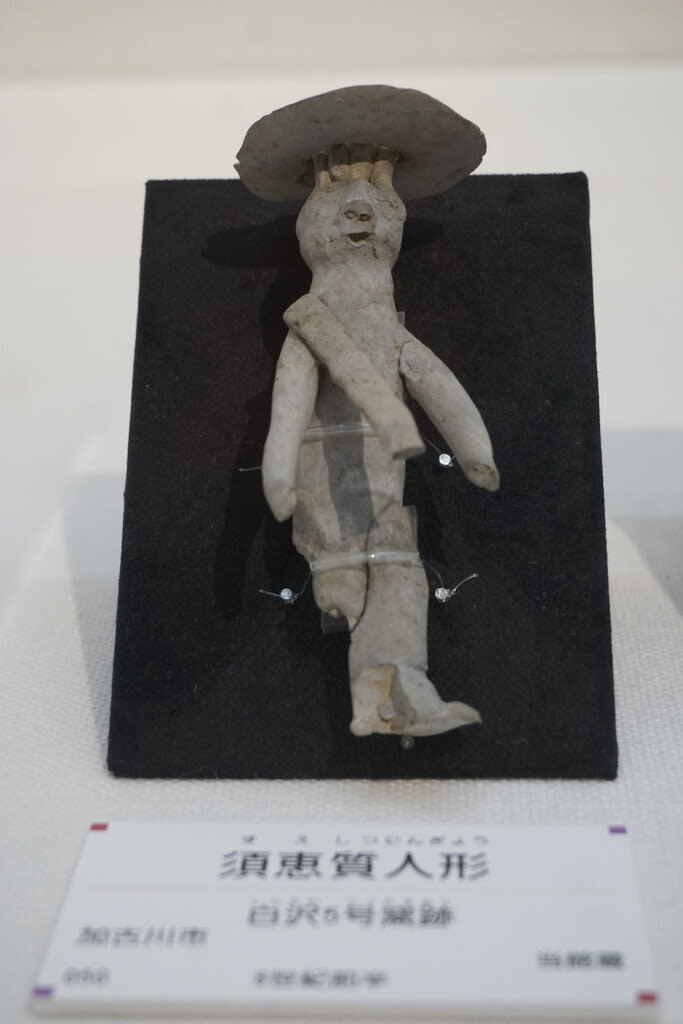

上の写真は渡来人をモデルとした人物埴輪

加古川市 白沢5号窯跡から出土の須恵器人形(上の写真)

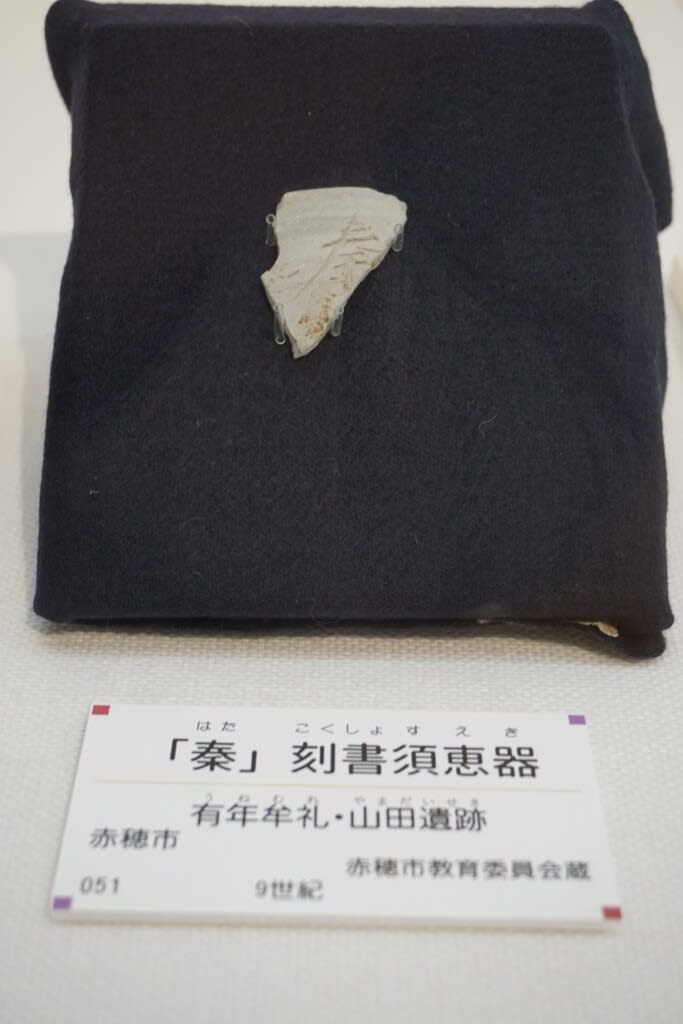

上の写真は渡来人の「秦氏」の秦が刻まれた須恵器 有年牟礼・山田遺跡(赤穂市)より出土

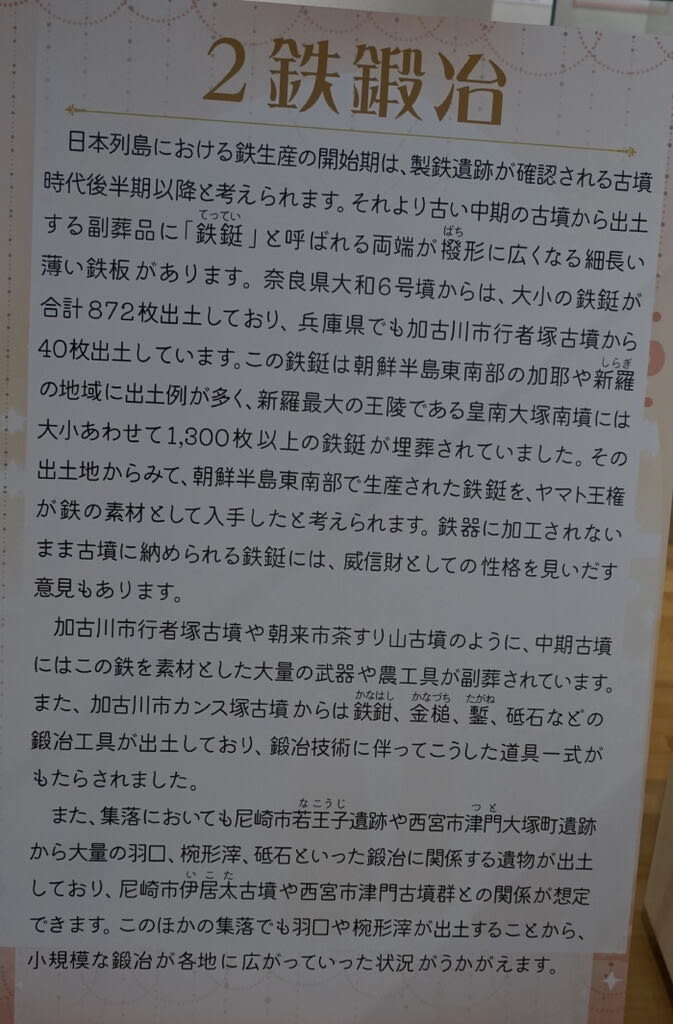

Ⅱ古墳時代の技術革新(2)鉄鍛冶の展示

上の写真は古墳時代の技術革新(2)鉄鍛冶の説明パネル

上の写真は加古川市カンス塚古墳から出土の鉄坩と砥石の展示

古墳時代中期(5世紀中葉)

上の写真は行者塚古墳(加古川市)から出土の鉄鋌

古墳時代中期(4c末~5c初頭)

上の写真は県考古博の常設展示で左側に行者塚古墳から出土の40個の鉄鋌 の複製品が展示されています。

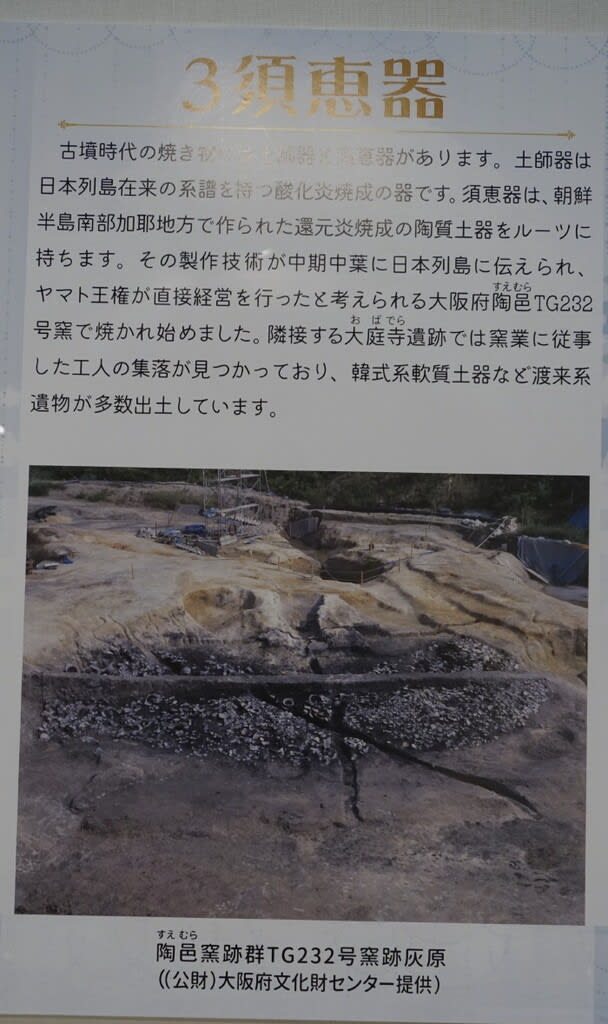

古墳時代の技術革新(3)須恵器の展示

上の写真は古墳時代の技術革新(3)須恵器の説明パネル

上の写真は堺市の陶邑(すえむら)TG232号窯跡から出土の須恵器

上の写真は姫路市前田遺跡から出土の須恵器器台

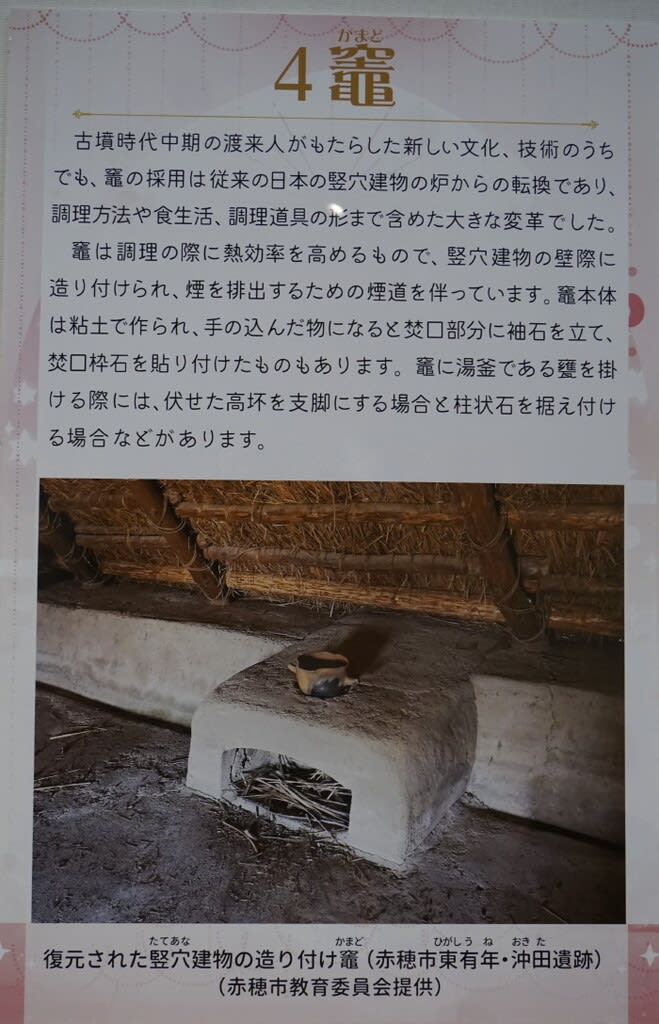

古墳時代の技術革新(4)竈(かまど)の展示

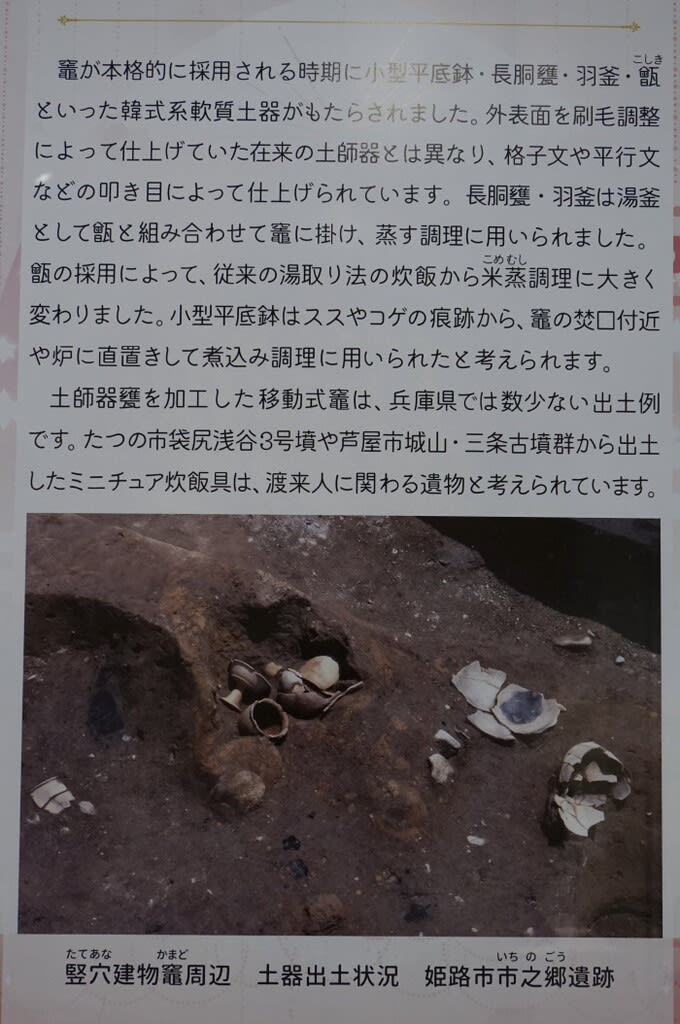

上の写真は古墳時代の技術革新(4)竈の説明パネル

上の写真も竈に関する説明パネルと姫路市市之郷遺跡での出土状況

上の写真は古墳時代の技術革新(4)竈(かまど)の展示遠景

ここで展示の中にあったミニチュア炊飯具型土器について少し詳しく記述します。

かなりの古墳において、ミニチュア炊飯具型土器(調査された48基中14基)や韓式系土器が

副葬されており、また、朝鮮半島の影響を受けたと見られる玄室の床面が羨道部の床面より

低い構造をもつ横穴式古墳があることから、渡来系氏族、特に百済・漢人系氏族との関連が

指摘されている。

ミニチュア炊飯具型土器は5世紀前半頃に日本列島に伝わったカマドをミニチュア化したものです。

中国大陸の墳墓では、亡くなった人が死後の世界で用いるための日用品を土器や木製品で

ミニチュア化したもの「明器(めいき)」を墓の中に納める風習がみられますが、

ミニチュア炊飯具形土器には同様の意味がある可能性が指摘されています。

出土する地域は滋賀県、奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県と一部に限られるほか、渡来系の

遺物を伴うことが多く、渡来人との深いつながりを示す資料と考えられています。

現在でも中国の死者が葬られる際に疑似の「お札」を一緒に供える風習が残っています。

副葬されており、また、朝鮮半島の影響を受けたと見られる玄室の床面が羨道部の床面より

低い構造をもつ横穴式古墳があることから、渡来系氏族、特に百済・漢人系氏族との関連が

指摘されている。

ミニチュア炊飯具型土器は5世紀前半頃に日本列島に伝わったカマドをミニチュア化したものです。

中国大陸の墳墓では、亡くなった人が死後の世界で用いるための日用品を土器や木製品で

ミニチュア化したもの「明器(めいき)」を墓の中に納める風習がみられますが、

ミニチュア炊飯具形土器には同様の意味がある可能性が指摘されています。

出土する地域は滋賀県、奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県と一部に限られるほか、渡来系の

遺物を伴うことが多く、渡来人との深いつながりを示す資料と考えられています。

現在でも中国の死者が葬られる際に疑似の「お札」を一緒に供える風習が残っています。

上の写真は安土城考古博物館 の展示で一須賀古墳群と渡来人の展示 撮影:2019-3-20

展示の左手には一須賀古墳群I-19号墳からの出土品

・ミニチュア炊飯具形土器、・釵子(さいし)=手前の逆Uの字になった装飾具

・須恵器 短頸壺(たんけいこ)=奥の壺

展示の右手は一須賀古墳群Q-9号墳からの出土品

・ミニチュア炊飯具形土器=手前

・須恵器 坏身・坏蓋・小壺・高坏・脚付長頸壺(ちょうけいこ)・(はそう)

・金銅製耳環(じかん)=手前

中央部には一須賀古墳群WA-1号墳からの出土品が展示されています。

・ミニチュア炊飯具形土器=手前

・須恵器 高坏、金銅製飾履(くつ)〈復原模造品〉

・金銅装単龍環頭大刀柄頭(つかがしら)

展示の左手には一須賀古墳群I-19号墳からの出土品

・ミニチュア炊飯具形土器、・釵子(さいし)=手前の逆Uの字になった装飾具

・須恵器 短頸壺(たんけいこ)=奥の壺

展示の右手は一須賀古墳群Q-9号墳からの出土品

・ミニチュア炊飯具形土器=手前

・須恵器 坏身・坏蓋・小壺・高坏・脚付長頸壺(ちょうけいこ)・(はそう)

・金銅製耳環(じかん)=手前

中央部には一須賀古墳群WA-1号墳からの出土品が展示されています。

・ミニチュア炊飯具形土器=手前

・須恵器 高坏、金銅製飾履(くつ)〈復原模造品〉

・金銅装単龍環頭大刀柄頭(つかがしら)

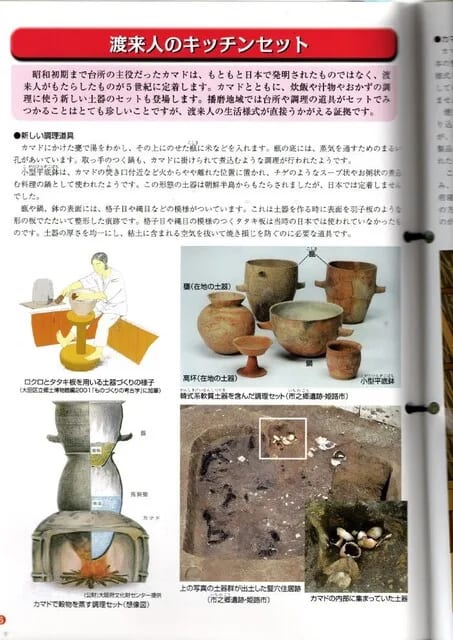

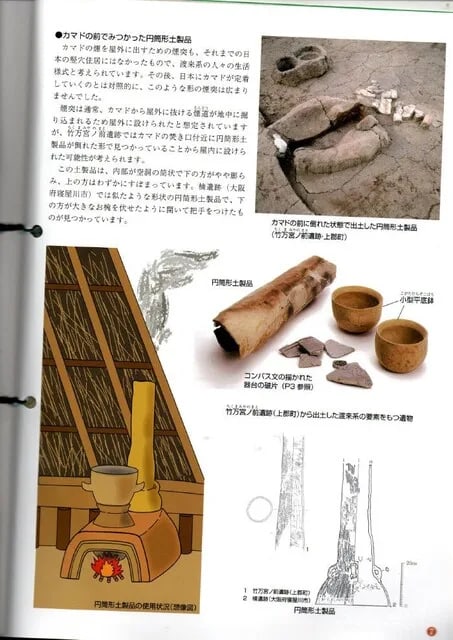

上の写真はひょうごの遺跡平成26年(2014)7月10日発行 89号 に記載

竈で米などの穀物を蒸すシステムを説明

上の写真は姫路市市之郷遺跡の発掘調査と説明

出典:ひょうごの遺跡平成26年(2014)7月10日発行 89号

上の写真は韓式系土器と須恵器の展示 姫路市14次調査 撮影:2021年12月9日

姫路市埋蔵文化財センター令和3年度秋季企画展「東姫路駅前を掘る」より

上の写真の一番左は甑(こしき)

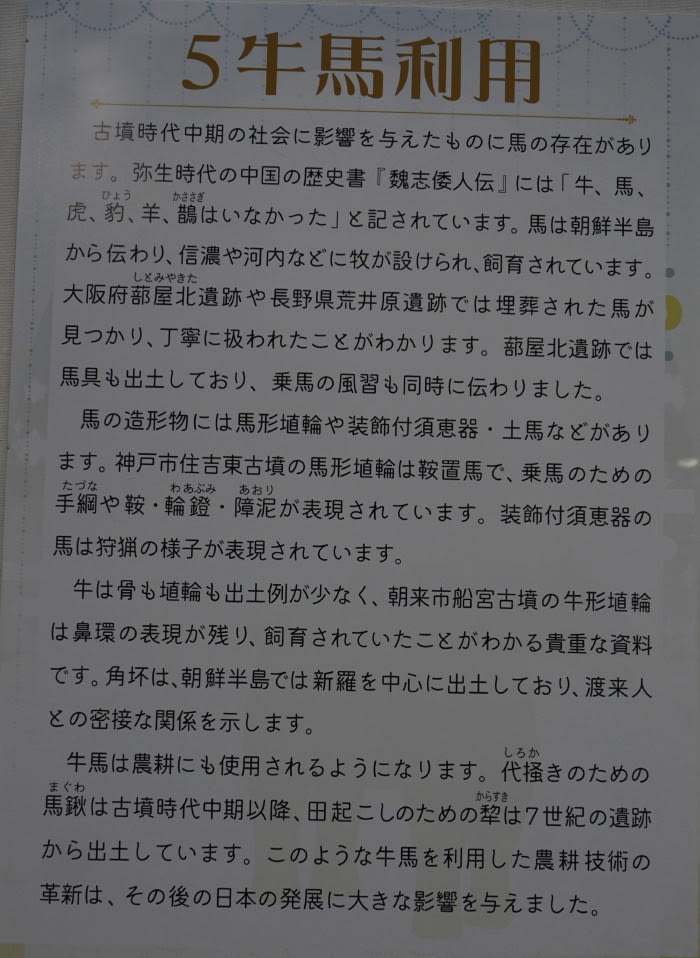

古墳時代の技術革新(5)牛馬利用の展示

上の写真は古墳時代の技術革新(5)牛馬利用の展示遠景

上の写真は古墳時代の技術革新(5)牛馬利用の説明パネル

上の写真も古墳時代の技術革新(5)牛馬利用の説明パネル

木製の農具が展示されていました。

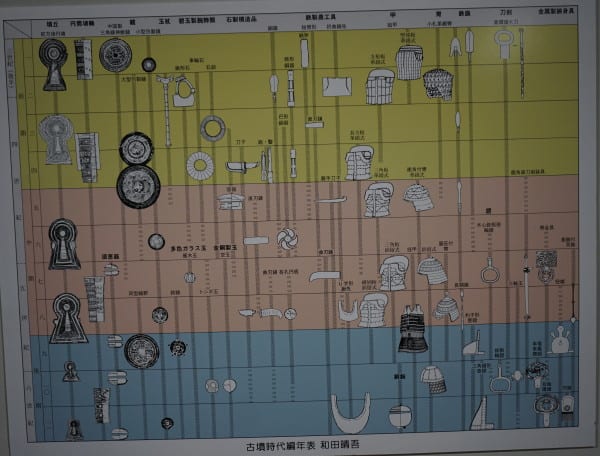

古墳時代の基礎知識(資料)

兵庫県には1万8851基の古墳が有り、全国の12%を占めトップです。

全国の古墳数は15万9,653基

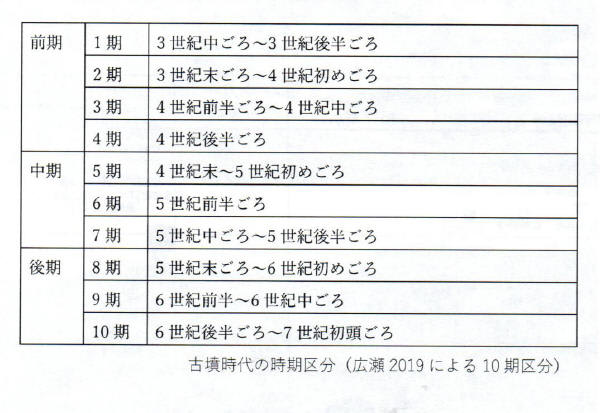

(1)古墳時代の時期区分

古墳時代は 3世紀中頃から6世紀末の約150年

古墳時代の始まり:卑弥呼の墓(径百余歩)箸墓古墳か?卓越した墓

葬儀の斉一化(各地の祭式を複合)

中期古墳:古墳の巨大化

後期古墳:横穴式石室の普及

前方後円墳の終焉:推古朝(593年ー)以降は終末期古墳

推古朝以降は仏教が古墳に替わり権力の象徴となっていく。

和田館長の資料では12区分にされています。(上の写真)

(2)古墳時代の倭国、朝鮮半島、中国大陸

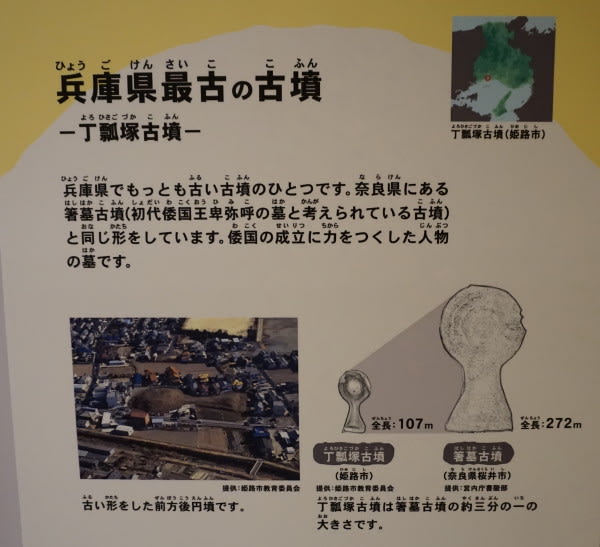

(3)兵庫県最古の古墳

上の写真は兵庫県で最古の古墳、姫路市の丁瓢塚(よろひさごづか)古墳の説明パネル

箸墓古墳の3分の1の相似形 出典:県考古博の常設展示

(4)Youtube高校の動画

【古墳時代】10 ヤマト政権と古墳【日本史】

【古墳時代】11 古墳時代ってどんな時代?倭の五王と広開土王碑【日本史】

【古墳時代】12 ヤマト政権の政治制度!氏姓制度って何?【日本史】

【古墳時代】13 古代最大の反乱 磐井の乱って何?【日本史】

これで、一旦展示の概要に関する記述は終了し、古墳時代の舟について記述していきます。

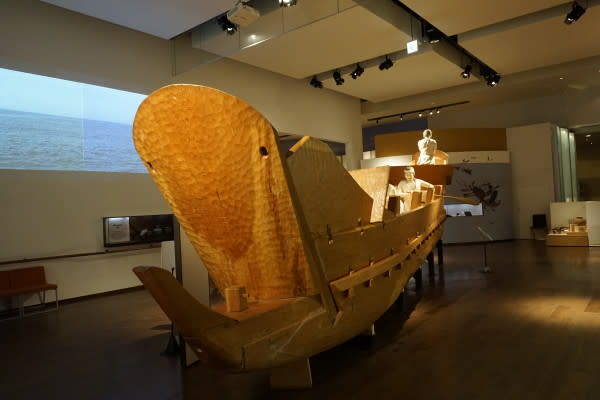

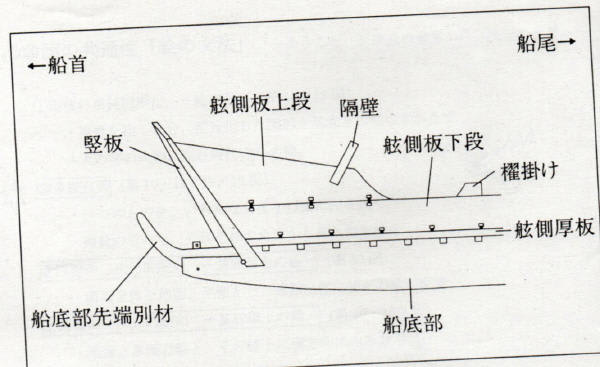

上の写真は県考古博の常設展示の準構造船

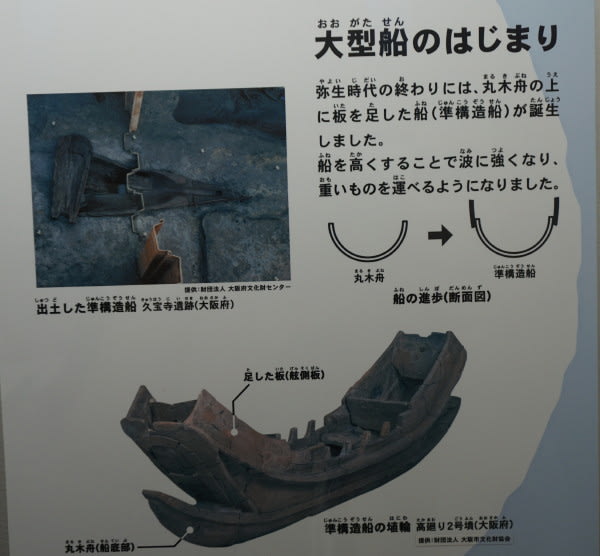

弥生時代は丸木舟であったが弥生時代の終末期に大型船の準構造船が出現した

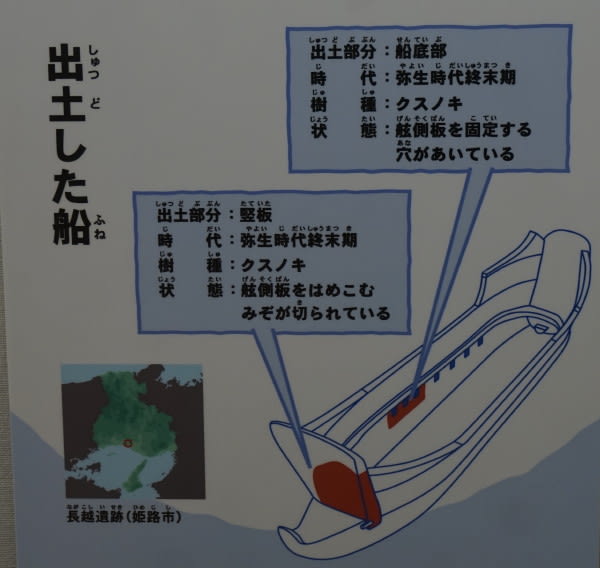

上の2枚の写真は県考古博の常設展示の説明パネル

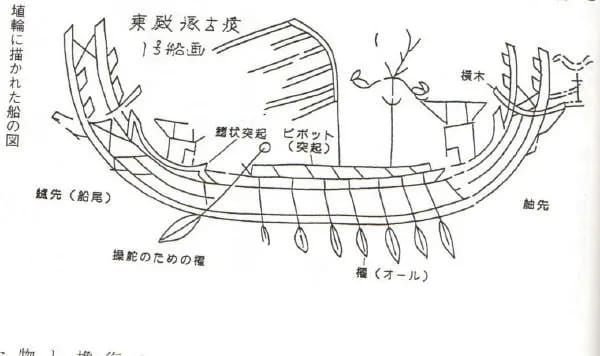

上の写真は東殿塚古墳1号船画(天理市)です。撮影:2019-11-30

1997年7月14日、天理市教育委員会は天理市中山町の3世紀末~4世紀初頭の前方後円墳

東殿塚古墳で舳先に鳥が止まった船の線刻画が見つかったと発表しました。

線刻画は鰭付き円筒埴輪に描かれています。1号から3号まで3つの船画があります。

詳しくは下記ブログで纏めています。

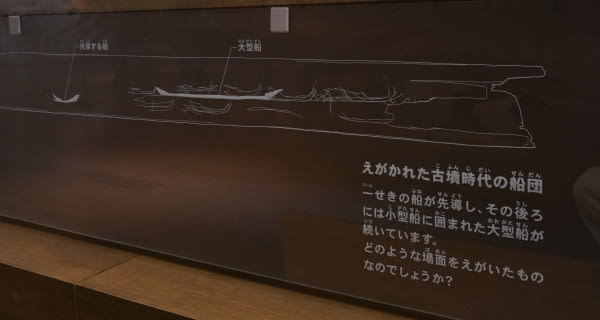

上の写真は県考古博の常設展示で出石町 袴狭(はかざ)遺跡出土の木製品に描かれた

船団で海を航海する姿を描いたものです。

説明文に書かれているように1隻の船が先導し、その後ろには小型船に囲まれた大型船が

続いています。関係図も添付しておきます。

船団は15隻で構成されています。

朝鮮半島への航路を対馬ルートとした場合10~15日の航海であったと推定されています。

2000年5月31日の神戸新聞、読売新聞で紹介されています。

上の写真は準構造船の部分名称

上の写真は準構造船の2つのタイプ

さらに古墳時代の宗教についても記載しておきます。

(1)農耕に関する祭祀

祈念の祭(豊作を祈る)

新嘗の祭(収穫に感謝する)

(2)山、巨石、巨木、孤島などを神の宿る所と考え、祭祀の対象とする

例:ヤマト政権の三輪山

(3)氏の祖先神を祀る

藤原氏:春日大社、物部氏:石上神宮、大伴氏:住吉大伴神社

蘇我氏:宗我部比古神社、安曇氏:穂高神社、秦氏:松尾神社

(4)太占(ふとまと)の法

鹿の肩甲骨を焼いてそのヒビ割れの形で占う、従前の亀卜は衰退

(5)盟神探湯(くがたち)

熱湯に手を入れ、火傷の有無によって真偽を確かめる原始的な神判の方法

氏姓の不正を正すなどのために行われた

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます