2020年11月15日、加古川市の教信寺を訪問しましたので写真紹介します。

初訪問です。JR加古川駅前から神姫バス(1番のりば)を利用して訪問。

野口町の停留所で下車100mほどの所にありました。

教信寺の基本情報

住所:加古川市野口町野口465番地 TEL:079-422-7189(法泉院)

宗派:天台宗 山号:念佛山 御本尊:阿弥陀如来

創建:承和3年(836) 開基:教信上人 拝観料:無料

通称:野口のねんぶったん 播州薬師霊場8番札所

公式サイト:http://www.bekkoame.ne.jp/~housenin/link32.html

Goo地図を添付しておきます。

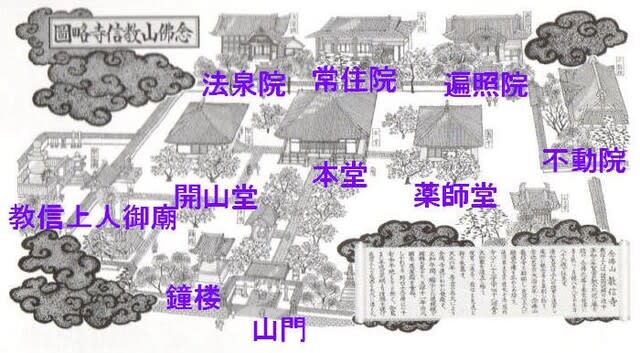

伽藍配置

上の写真は教信寺の伽藍配置

教信寺のリーフレットを利用して加工

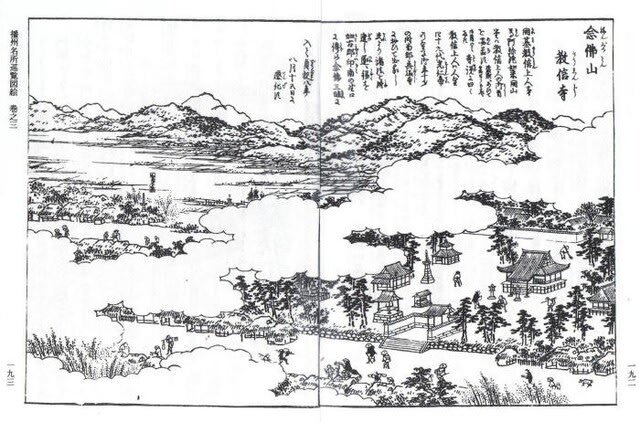

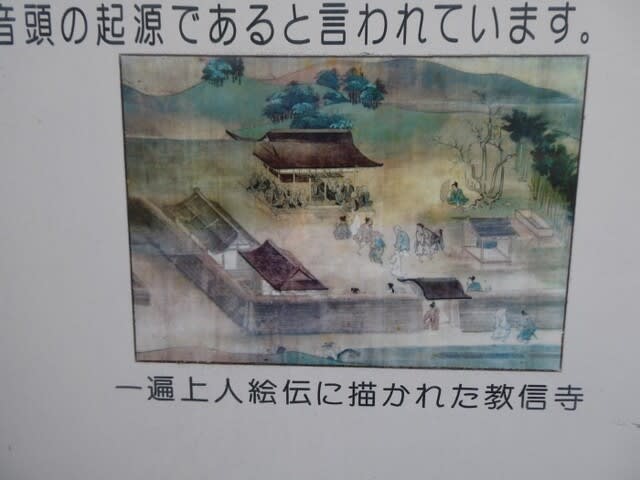

上の写真は文化1年(1804)刊行の播州名所巡覧図絵(作者 秦石田、絵師 中井藍江)で描かれた教信寺

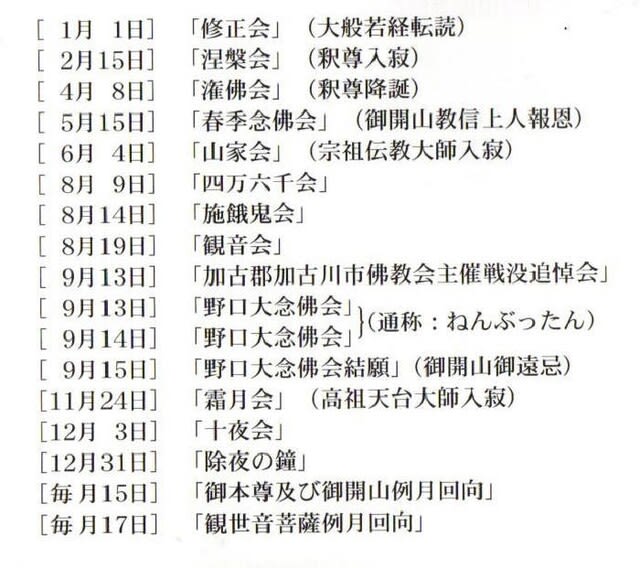

年中行事

本堂

上の写真は本堂の遠景

上の2枚の写真は本堂の近景と扁額「野口大念佛」

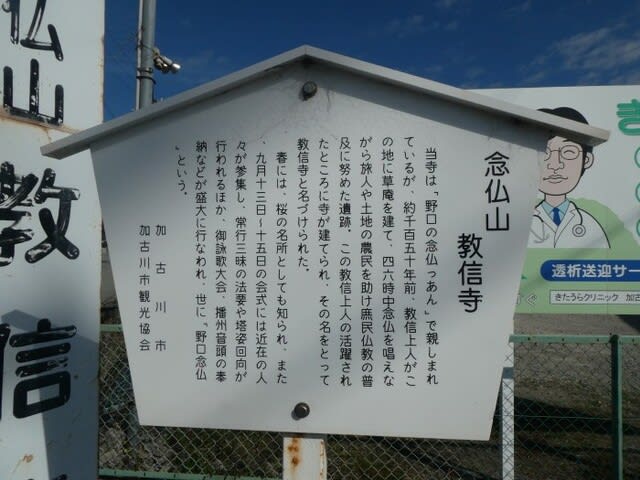

現地説明板

上の2枚の写真は国道2号線から教信寺の入り口の案内標識と現地説明板

上の写真は加古川60選のNo.19教信寺の説明

上の写真は軍師官兵衛放映時に設置された現地説明板

三木合戦における野口城に関する説明

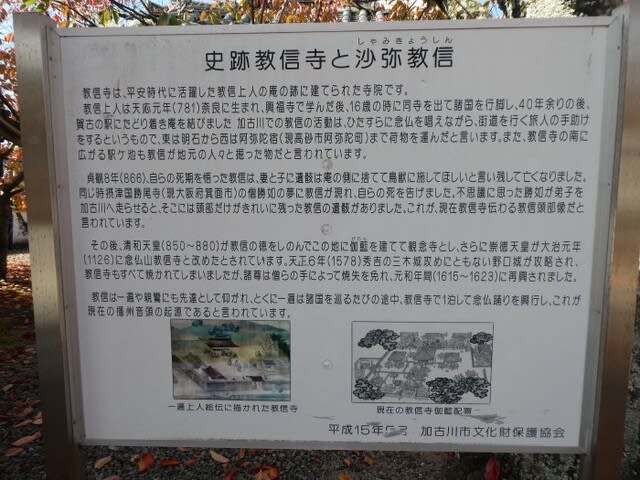

上の2枚の写真は山門(総門)から境内に入ったすぐの所に掲示の現地説明板

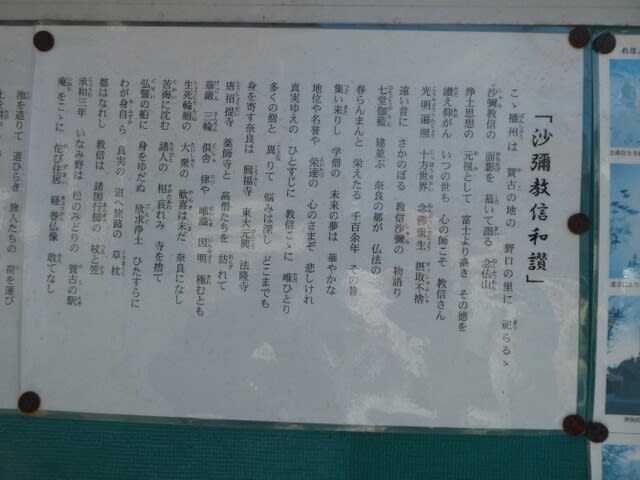

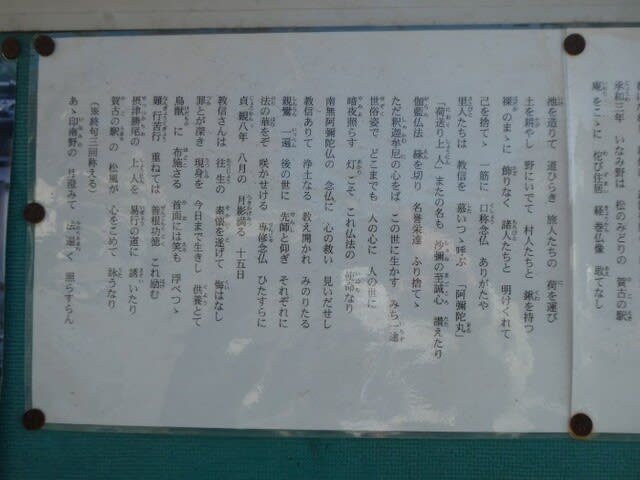

上の2枚の写真は教信沙弥和讃の解説

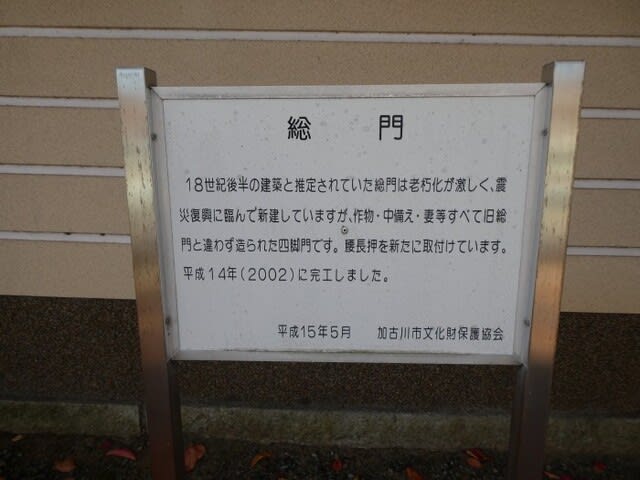

山門(総門)

上の写真は山門の近景

上の写真は山門(総門)の遠景

上の写真は山門の扁額

上の写真は総門の現地説明板

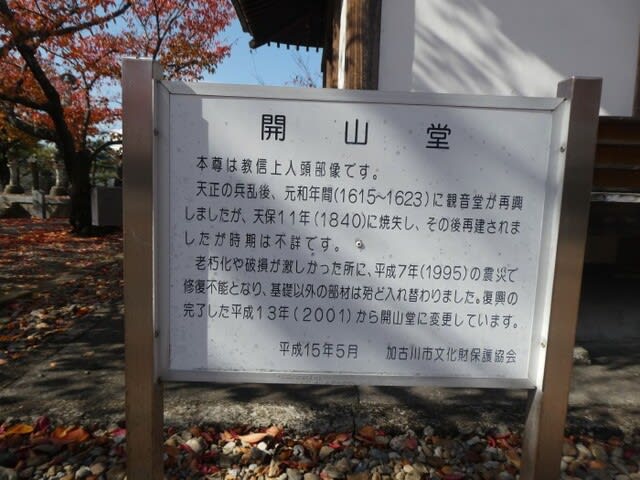

開山堂

上の写真は開山堂(旧観音堂)御本尊は教信上人頭像 脇壇「二十五菩薩行道面」

平成15年(2003)83年ぶりに練り供養が復興しています。

御本尊は毎年9月13日から15日まで御開帳されています。

上の写真は現地説明板

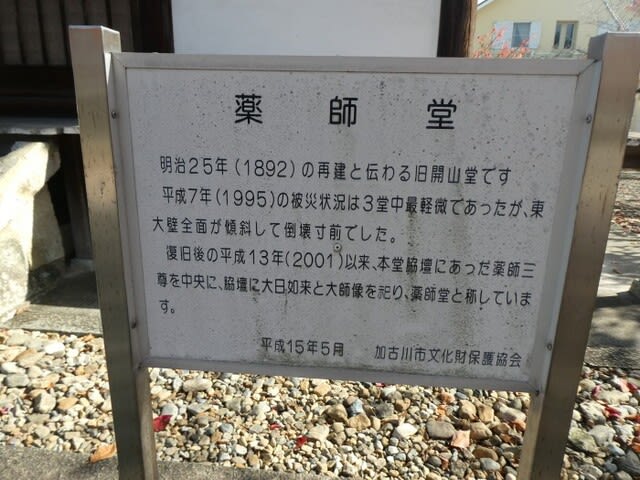

薬師堂

上の写真は薬師堂(旧開山堂)

御本尊は薬師三尊 脇壇「大日如来」「天台大師」「伝教大師」

上の写真は薬師堂の現地説明板

山王堂

上の写真は山王堂

鐘楼

教信上人御廟

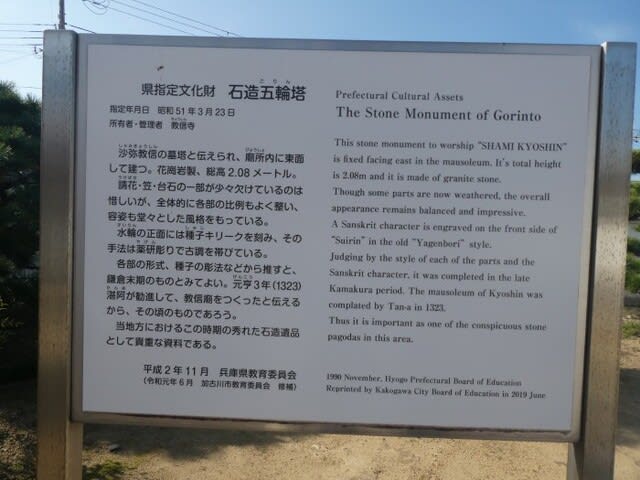

上の写真は教信上人の墓(五輪塔)

上の写真は教信上人の墓所の遠景

上の写真は教信上人の墓(五輪塔)の現地説明板 平成2年11月、兵庫県教育委員会が作製

五輪塔は昭和51年(1976)3月23日兵庫県指定文化財に指定されています。

上の写真は教信上人の御廟に入る門

上の写真は教信沙弥廟の現地説明板

ここで教信沙弥についてWikipediaよりその一生を辿ってみたいと思います。

教信沙弥(きょうしんしゃみ)

平安初期の在俗の念仏聖。妻帯して播磨賀古(現在の兵庫県加古川市)の草庵に住した。

教信(きょうしん、延暦5年(786年) - 貞観8年(866年))は、奈良時代後期から平安時代にかけての僧。

日本における浄土教、念仏信仰(称名念仏・専修念仏)の先駆者[1]とも称され、

後世の僧侶たちに多大な影響を与えた。また、在俗の沙弥として生活したことから

「賀古の教信沙弥」、「沙弥教信」とも呼ばれた。

髪を剃らず、袈裟(けさ)、法衣を着ず、里人に雇われて田畑を耕作し、

旅人の荷を運んで生活の資を得たという。

常に阿弥陀仏の名号(なんまんだぶ)を称えて往生を願い、人々にも念仏を勧めたので、

阿弥陀丸と呼ばれたと伝えられる。

『改邪鈔』第3条によれば、親鸞聖人は教信の行状を範とし敬仰された

生涯

教信の来歴について、詳しいことはわかっていない。教信は幼くして出家し、

奈良の興福寺において修学した学僧で、はじめは唯識などを修めていたという。

その後、教信は諸国遊行を経て、播磨国賀古駅の北辺に草庵を結び、隠遁した。

教信は田畑を耕し、荷物運びなどをして生計を立てたと伝わるが、生活の実態は

極貧のうちにあった。なお、妻帯して子を儲けたのも、隠遁した時期のことである。

また教信は、隠遁したとはいえ、近隣の人や道行く人々に教えを説き、念仏を勧めたという。

庵の西壁に窓を設け、ひたすら西方極楽浄土の阿弥陀仏に思いを寄せ、

昼夜をいとわず口称念仏をして極楽往生を求めたため、人々から「阿弥陀丸」と呼ばれていた。

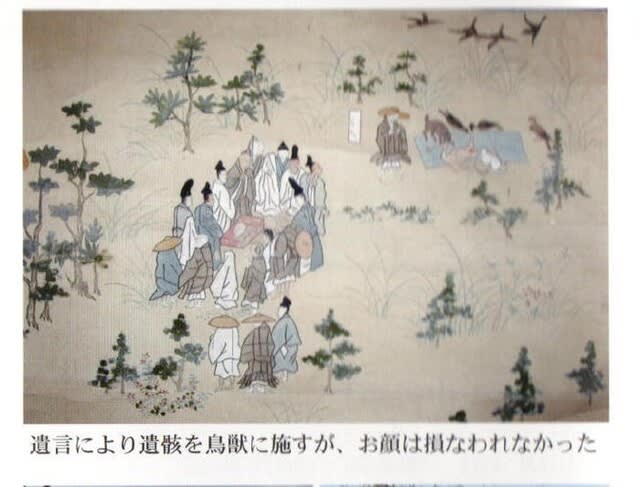

教信の遺骸については、教信本人の希望どおり、野の犬や鳥に施される風葬であったとされる。

なお、教信が死去したのちも、摂津国箕面勝尾寺にいた僧侶の勝如に関する逸話のなかにも

教信は登場しており、死後も念仏の功徳を広めた僧として教信が描かれている[2]。

関連項目

親鸞 - 「われはこれ賀古の教信沙弥の定なり」と常に述べたとされ、自身の生活の手本とした[3]。

一遍 - 教信寺で臨終の時を迎えたいと思うほど、教信のことを慕っていた[4]。

下記のサイト(PDF)でも教信沙弥について簡潔に纏められています。

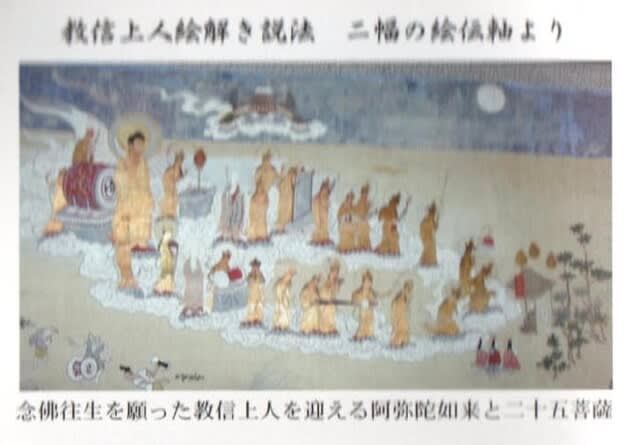

教信上人絵解き説法

阿弥陀石仏(納髪所)

上の写真は阿弥陀石仏 納髪永代供養処

宝篋印塔

上の写真は総門の近くに建てられた宝篋印塔

江戸時代に建造されたものであるが詳細は未調査で不明

塔頭寺院

後深草天皇の建長7年(1255)には300石の境内寺領に13の堂宇・僧坊48を有した

大伽藍と寺伝は記録する。(教信寺リーフレットより)

三木合戦で境内は全焼。寛永19年(1642)現在の伽藍にまで復興するが天保11年(1840)

本堂を焼失。明治13年、書写山圓教寺にあった念仏堂を貰い受け移築再建された。

現在は下に記載の4つの塔頭寺院があります。

不動院(079-423-0801)

遍照院(079-422-3275)

常住院(079-424-8923)

法泉院(079-422-7189)

法泉院の住職 長谷川悟(慶悟)師は世界的なコントラバスの奏者としても知られているそうです。

第2楽章/朗読楽劇「教信沙彌の生涯」より「巡錫」Op.1-2(長谷川慶悟作曲 1984年1月13日 東京文化会館小ホール於いて自作自演)