山陽電車の広報誌「ESCORT]2019年12月号で山陽網干駅周辺の紹介記事があり

ダイセル異人館と龍門寺の紹介記事が掲載されていました。

これに触発され2019年12月27日(金)に山陽網干駅周辺を散策して

きましたので写真紹介していきます。

山陽網干駅の周辺には2017年11月5日に室津に午前中に訪問後、午後に訪問。

さらに魚吹八幡神社に2018-3-25、2019-3-30に訪問していますが今までブログ記事

にしていなかったのでこれらの訪問記を含めてシリーズとして紹介していきます。

今回はシリーズの第11回で丸亀藩陣屋門跡を紹介します。

過去の記事:

第1回 ダイセル異人館

このシリーズの全目次

山陽電車網干駅周辺散策記 その24(最終回) 網干湊跡 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

山陽電車網干駅周辺散策記 番外編 田捨女について - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

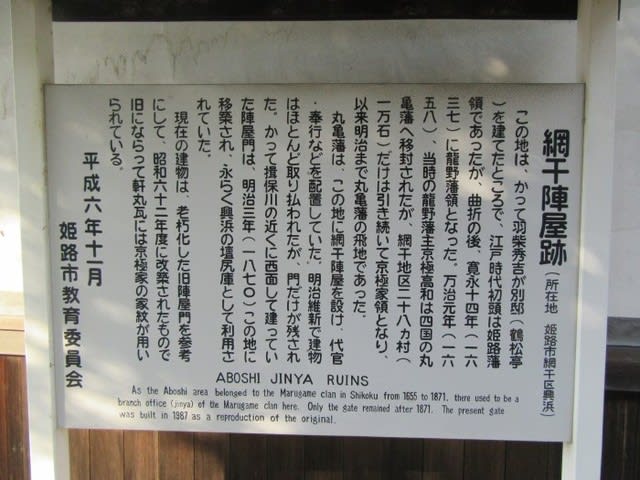

上の2枚の写真は京極家の網干陣屋門跡です。

江戸時代、龍野藩主であった京極家が丸亀に移封後も網干に1万石の陣屋を置き

奉行を派遣し政務を行っていた。

明治3年(1870)に建物は取り壊され、陣屋門だけが残された。

現在の建物は昭和62年(1987)に復元改築されたものである。

上の写真は現地の説明板で往時の様子を想像できます。

丸亀藩網干陣屋および外郭

明治三年(一八七〇)の絵図によると、網干陣屋および武家屋敷は揖保川東岸の

南北二郭から成り、南郭は長辺が揖保川に面する三角形状、北郭は台形状を呈し、

南郭北端部と北郭東南端部が連結され、それらの南に町屋が広がる。揖保川境には

土塁が巡る。北郭は南の町屋との間に掘を設け厳重に区画されるのに対し、南郭の

南側は石垣と土塀の構えとなっている。南郭は東西に二分割され、西半は陣屋屋敷

が占め、東半は武家屋敷、御社地(金刀比羅神社)、藩校の明輪館を配し、陣屋

屋敷との間の揖保川寄りには貢米蔵が建ち並ぶ津出場が設けられている。

陣屋屋敷の主要な門として、郭内を東に開口する御門があった。また陣屋の屋敷地

西南端に角櫓が建ち、町屋側に城構えの形態を見せていた。これらの範囲は現在の

本町北半を占め、陣屋屋敷跡にあたる興浜公園と金刀比羅神社を含む三角形状の

一画と、その西北の網干幼稚園表通りから北の一画に及んでいた。

平成十九年十二月 姫路市教育委員会 網干地方史談会

上の写真は丸亀藩網干陣屋および外郭の復元図(説明板より拡大)

上の写真は別の説明板で羽柴秀吉が別邸の鶴松亭を建てたところであること

寛永14年(1637)に龍野藩領になったことなどが記載されています。

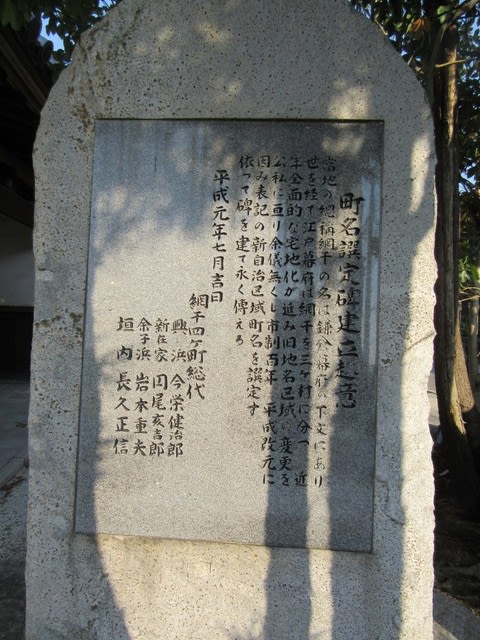

敷地内には上の写真の姫路市市制100年記念町名撰定碑

現在は興浜、新在家、余子浜、垣内が網干の4ケ町となっています。

敷地内には上の写真の石碑もありました。

書かれている全文字を判読できませんでしたが丸亀藩の陣屋があったこと豊臣秀吉

の別邸、鶴松亭があったことが書かれています。

上の写真は割合最近に設置された元禄の四俳女の一人で有名な丹波柏原の田ステ女

さんの俳句が彫られた句碑があります。

上の写真は田ステさんが6歳で詠んだ俳句の句碑の拡大版

「雪の朝 二の字二の字の 下駄の跡」

現地の説明板には次のように紹介されています。

網干の田ステ女さん

元禄の四排女の一人で有名な丹波柏原の田ステ女さんは僅か六歳で「雪の朝」の俳句を詠み多くの

人を驚かせた。 文雅の中に成長し五男一女に恵まれたが夫君が世を去り幼いお子たちを立派に

育てられ、後に綱干に移り龍門寺の盤珪和尚さまの教えを受け不徹寺を開基し多くの女性を指導し

郷土偉人の紅一点として讃えられています。

(ステ女さんのお墓は龍門寺に、分骨塔は不徹寺にあります。)

上の写真はモニュメントの拡大版 お茶目な幼い顔が印象的