本日はまだ正月3賀日ということで門松について書きます。

上の写真は神戸市垂水区 JR垂水駅高架下の商店街MOLTIの門松です。

撮影:2015-12-29

私の子供時代、宇治市に住んでいた頃、門の両側に松が飾られていた記憶が

あります。自治会などから自然保護の立場から印刷された松が配布され飾って

いた記憶もあります。

門松とは、今更説明することはないが正月に家の門の前などに立てられる正月飾りのことで

歳神(としがみ)の依代(よりしろ)といって、歳神様が天から降りてくる時に

迷われないようにする目印です。

門松の設置期間(Wikipediaより引用)

<スタート>

12月の13日(もしくはその後)に、山から松の木(枝)を取ってくる「松迎え」を

おこなう[9]。上り松、花迎、花伐、松ばやし、などともいう[1]。

この「松」により、山から歳神様(歳徳神)を迎え入れる事となる。

門松の設置は「松の内」に入る12月13日以降ならばいつでも良い。

ただし、クリスマスは避けて設置される傾向にあり、他に12月29日に飾るのは

「二重苦」、さらに9の末日でもあるので「苦待つ」に通じるとされ、

「苦松」といって忌む[10]。「苦立て(くだて)」と呼ぶ。

また12月31日に飾るのは「一夜飾り」「一日飾り」

といって神をおろそかにするということから、それぞれ避けることとされている。

<エンド>

松の内の1月15日まで飾るのが伝統であるが、関東の一部などでは松の内を1月7日

までに短縮しており、その場合は6日の夕方や翌7日に片づける場合が多い。

(左義長が行われる地域は、左義長で門松を焼くので、それに合わせて仕舞う。

左義長は1月15日の小正月が多いが、地域や神社によって異なる)。

門松と同じように正月飾りとしてしめ縄と鏡餅があります。簡単に触れます。

しめ縄

穢れのない新わらで作られ、神の占める場を示します。しめ縄は内外の境界線を

示すために張り巡らす綱のことで清浄な区域として他と区別されます。

家の戸口に張れば、家の中に不浄なものがはいらないように境界線を張った

ことになります。

鏡餅

歳神様へのお供え物です。ちょうど昔の鏡と同じ丸い形をしているのでこの名が

ついたとも言われています。作物の中で一番大切なお米で餅をつき、海の幸、

山の幸、ゆずりはや橙を飾り付けます。ゆずりはは新葉が成長した頃に古葉が

落ちるので「あとをゆずる」と言われ家系が絶えない象徴として、橙は実が

落ちにくく世代の違う実が同じ木に残るところから、家が代々繁栄するという

象徴として、それぞれ願いが込められています。

裏白(うらじろ)や串柿(くしがき)も飾られます。

1月11日に鏡開きを行いいただきます。

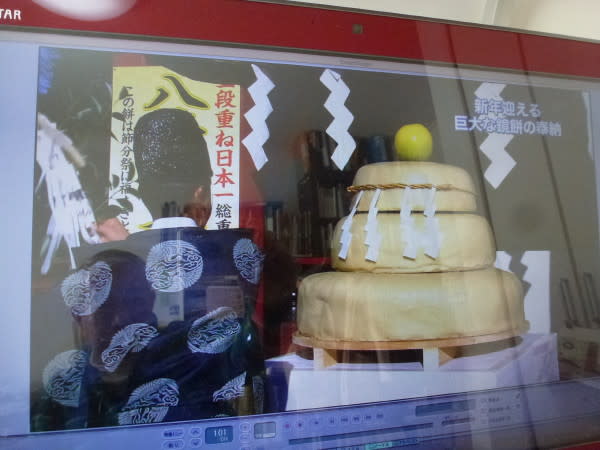

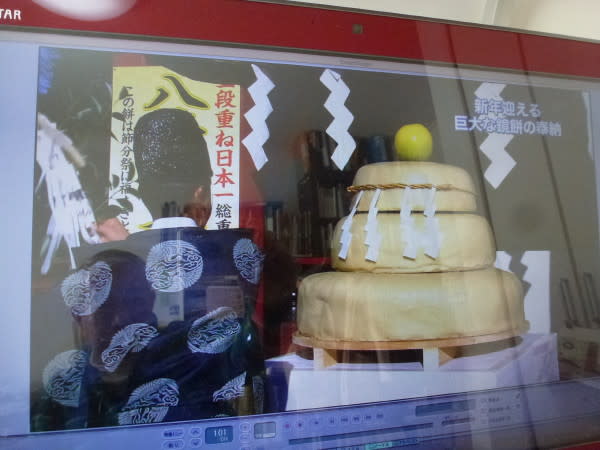

上の2枚の写真は栃木県高根沢町にある安住神社のジャンボ鏡餅

(12月30日のテレビ放送より)

上の写真は神戸市垂水区 JR垂水駅高架下の商店街MOLTIの門松です。

撮影:2015-12-29

私の子供時代、宇治市に住んでいた頃、門の両側に松が飾られていた記憶が

あります。自治会などから自然保護の立場から印刷された松が配布され飾って

いた記憶もあります。

門松とは、今更説明することはないが正月に家の門の前などに立てられる正月飾りのことで

歳神(としがみ)の依代(よりしろ)といって、歳神様が天から降りてくる時に

迷われないようにする目印です。

門松の設置期間(Wikipediaより引用)

<スタート>

12月の13日(もしくはその後)に、山から松の木(枝)を取ってくる「松迎え」を

おこなう[9]。上り松、花迎、花伐、松ばやし、などともいう[1]。

この「松」により、山から歳神様(歳徳神)を迎え入れる事となる。

門松の設置は「松の内」に入る12月13日以降ならばいつでも良い。

ただし、クリスマスは避けて設置される傾向にあり、他に12月29日に飾るのは

「二重苦」、さらに9の末日でもあるので「苦待つ」に通じるとされ、

「苦松」といって忌む[10]。「苦立て(くだて)」と呼ぶ。

また12月31日に飾るのは「一夜飾り」「一日飾り」

といって神をおろそかにするということから、それぞれ避けることとされている。

<エンド>

松の内の1月15日まで飾るのが伝統であるが、関東の一部などでは松の内を1月7日

までに短縮しており、その場合は6日の夕方や翌7日に片づける場合が多い。

(左義長が行われる地域は、左義長で門松を焼くので、それに合わせて仕舞う。

左義長は1月15日の小正月が多いが、地域や神社によって異なる)。

門松と同じように正月飾りとしてしめ縄と鏡餅があります。簡単に触れます。

しめ縄

穢れのない新わらで作られ、神の占める場を示します。しめ縄は内外の境界線を

示すために張り巡らす綱のことで清浄な区域として他と区別されます。

家の戸口に張れば、家の中に不浄なものがはいらないように境界線を張った

ことになります。

鏡餅

歳神様へのお供え物です。ちょうど昔の鏡と同じ丸い形をしているのでこの名が

ついたとも言われています。作物の中で一番大切なお米で餅をつき、海の幸、

山の幸、ゆずりはや橙を飾り付けます。ゆずりはは新葉が成長した頃に古葉が

落ちるので「あとをゆずる」と言われ家系が絶えない象徴として、橙は実が

落ちにくく世代の違う実が同じ木に残るところから、家が代々繁栄するという

象徴として、それぞれ願いが込められています。

裏白(うらじろ)や串柿(くしがき)も飾られます。

1月11日に鏡開きを行いいただきます。

上の2枚の写真は栃木県高根沢町にある安住神社のジャンボ鏡餅

(12月30日のテレビ放送より)